千淘万选找来的“好苗子”批量拿奖了

枫泾故事创作“第四代”开始发力

近日,“我们的好故事”金山新故事大赛落下帷幕,作为参赛“大户”,枫泾镇在这次比赛中斩获了1个一等奖、1个二等奖,1个三等奖以及5个入围奖。相比于往年,这次比赛的“收成”并不特别出挑,而中国民间文艺家协会故事委员会副主任、中国故事名家、枫泾故事“掌门人”郁林兴却颇受鼓舞:“虽然这次得奖的作者老中青三代都有,但青年新作者成为主力,这是非常让人欣喜的。从今年4月至今,经过大半年的培训,我们从全镇挑选出有实力的‘苗子’重点培训,青年故事作者开始展露锋芒,枫泾的故事人才梯队铺实了最关键的一块‘板’。”

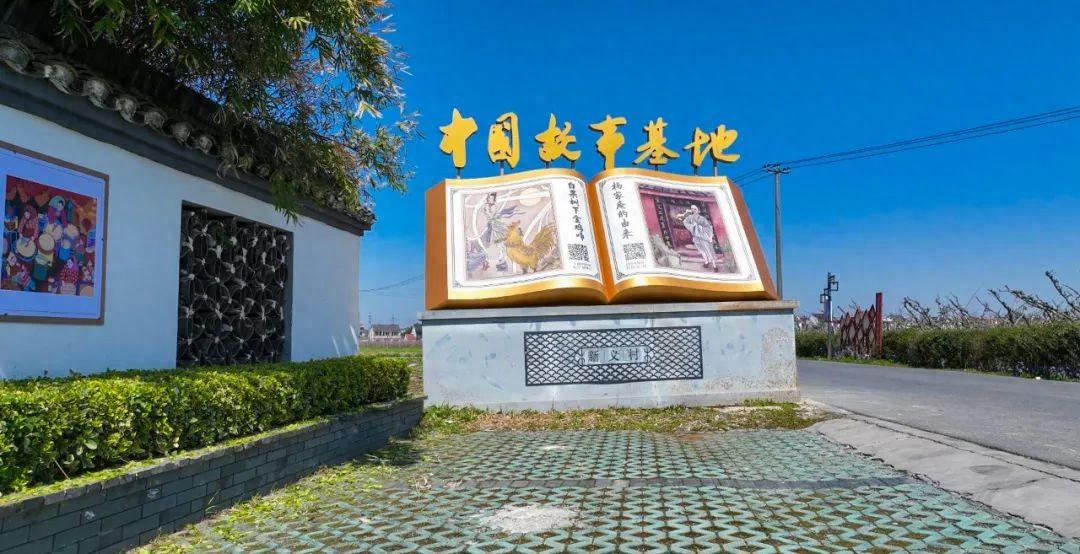

作为中国故事基地、“年度中国好故事”永久发布地,枫泾在中国故事界已经有了举足轻重的地位。而故事“集团军”的谱系也逐渐显出轮廓。

2000年是枫泾新故事出发的“元年”。这一年,枫泾镇文体中心成立,郁林兴在上任中心主任的第一个月就立起一个目标:用10年,把故事打造成枫泾文化品牌。2005年,吕巷故事名家毛一昌退休不久就被郁林兴“挖”到枫泾。2006年,在枫泾镇党委政府的支持下,毛一昌工作室成立,从此枫泾故事有了一名“老法师”,而郁林兴成了毛一昌的第一名弟子,也成了枫泾故事“第二代”中的领军人物。传道授业,教学相长,在枫泾文化氛围的滋养下,毛、郁师徒二人先后问鼎了中国民间文学最高奖项“山花奖”。郁林兴先后发表作品三百多篇(部),逾300万字。获省部级以上奖项60多次,编著图书等20多部。

同时,在毛、郁二人主持之下,枫泾镇吸引各路人才汇流,成为了故事文化的一块“高地”。2011年,枫泾镇被中国民协命名为全国唯一的“中国故事基地”。2014年,枫泾镇凭借故事荣获2014-2016年度“上海民间文化艺术之乡”称号,至今已连续四届获评此殊荣。

左二为金颂军

退伍军人、“小巷总理”金颂军、外来务工人员高国俊等“第三代”作者形成了6-7人的稳定群体,在枫泾镇不定期举行的故事沙龙活动中快速成长,也开始在全国各类比赛中崭露头角。金颂军擅长以军旅故事创作为子弹宣扬新时代军魂,先后获2018年度“中国好故事”、2016中国故事节第一批“中国好故事”等国家级奖项十多项,有30多篇故事在《民间文学》、《山海经》等国家、省市级杂志上发表,先后成为金山区故事家学会秘书长,金山区民协副主席,上海市故事家协会理事,中民协会员,中国故事委员会副秘书长。在11月初公布的2023年野马渡“中国故事节”获奖名单中,金颂军获得第二批“中国好故事”荣誉。

然而,与其他传统文艺在传承中都会遇到的瓶颈相似,故事创作也面临着队伍老化、后起之秀不足的问题。为了建立人才培养池,搭建人才梯队,郁林兴在整个枫泾镇层面撒开了一张大网,“双眼放光”地到处搜寻具有文学基础的年轻人,机关企事业单位“萌新”、青年歌手、蛋糕店的店长,不拘一格地被他收入囊中。4月开始,一个由郁林兴亲自授课的青年故事作者创作训练营开始运作。每个月,他都会从百忙中挤出时间来给这些年轻人上半天课,从理论讲到实操,从故事核的收集到故事语言的打磨。在月复一月的打磨中,不少年轻人的才华沉淀了下来,拿出了有模有样的作品。此后,他们也被郁林兴“拎”了出来,归入了训练营高阶班,成为了“第四代”传人里的佼佼者。

钟贤在2023年野马渡“中国故事节”中荣获第四批“中国好故事”,今年“我们的好故事”金山新故事大赛中获得一等奖和入围奖。这次枫泾在“我们的好故事”金山新故事大赛中的斩获还有,范黎平的二等奖和入围奖;李新根的三等奖;庄庆娟、钟尹澳、沈纪龙的入围奖。

郁林兴说起这些亲传心法的“徒孙”如数家珍:“钟贤本来是青年歌手,他的‘跨界’从讲故事开始,然后零基础学习故事写作,进步神速。范黎平曾经写过故事,后来转去写小说,这个青年训练营搭建起来后,重新加入、重新上手,状态恢复很快。庄庆娟以写散文为主,文字功底好。钟尹澳是从一张白纸开始学,情节设置灵动。我们还有一些学员虽然没有参赛,但是已经打磨出了优秀作品。”他同时表示,准备用几年时间,努力培养三到五名在全国故事界有点影响的故事家,“现在计划正在顺利推进。看到枫泾故事后继之人正在成长,比我自己创作好作品更高兴。”

值得一提的是,今年9月郁林兴从上海应用技术大学人文学院院长张向前手中接过了人文学院客座教授的聘书,此举加深了高校人才与乡村文化振兴的双向互动,也为枫泾故事以“集团军”形式走上全国舞台提供了产业化的支持。

与此同时,枫泾其他几支故事人才队伍也正在加速“新陈代谢”。近年来,所有枫泾新故事,是枫泾人写的,也是枫泾人讲的。每年暑假,枫泾的少儿故事讲演培训班都是需要“秒杀”的稀缺资源。这一培训在枫泾已经连续举办了10届。少儿培训是枫泾故事赢在“地基”的秘诀,历年来枫泾故事人才在全国各类比赛中获奖不断,持续激发着枫泾孩子对于故事的热爱。其中的优秀学员会在成年后转入成人组别比赛,成为枫泾镇故事讲演团队的有生力量。

可以说,枫泾镇的故事文化传承体系正在逐渐清晰。从少儿到成人,从普通话到方言,从社区到农村,从讲演到创作,仿佛一张树形发展图,为不同基础条件的故事爱好者制定了不同的学习提升路径。

(通讯员 | 范黎平)