精华热点

精华热点 表哥梅启庸,是我认识最晚,近年来联系交流最多的一个。

十年前,在国家广电总局工作的表哥李式忠,曾多次建议我写写梅启庸表哥,说他是一个很有故事的人。可我一不认识,二不了解,无从下笔。

直到2020年,周村区政协编印《五湖四海周村人》,我与表哥取得联系,为他与其它四个表兄弟撰写了事迹简介。

2025年3月,收到表哥发来美篇,道出他鲜为人知的工作经历与生活状况,我被深深感动的热泪盈眶,为他心疼、为他自豪。真的是崇高事业,非凡人生。

表哥梅启庸,1934年八月十八出生在淄博市周村区建国村。1952年淄博六中(原山东省光被中学)毕业,考入天津市第三中学、被保送东北人民大学物理系,1957年因成绩优异被选入北京大学原子物理系学习。

1959年7月,表哥北京大学毕业,在北京二机部九局、从事原子能研究工作。这是保密单位,有严格的纪律要求,自己工作信息,生活状况,对父母、妻子和亲友都不能说!几十年来,表哥辗转北京、河北、青海、四川;直到父母、姐姐、哥哥们相继去世,都不知道他在什么地方?做什么工作?生活怎么样?

家人、亲友为他担心挂念了几十年!

直到表哥所在的221厂退役,他所工作过地方,已成爱国主义教育基地与国防科学发展的见证。

91岁的表哥表示:他特别想告诉亲友、告诉母校:虽多年没联系,未见面,可一刻也没有忘记你们,没有辜负你们,没有辜负敬爱的父老乡亲!

总感觉;对父母、对兄弟、对亲友、对家乡,亏欠太多了。

北京(1959-1965年)

1959年7月,梅启庸北京大学毕业;分配到北京二机部九局,从事原子弹研制工作。

1956年4月25日,毛主席指示:“我们不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”

为了尽快落实毛主席指示,早日实现这个目标,九局组建后,立即组织在青海建设221厂和北京第九研究所;221厂是承担核武器的设计、试验和生产基地。

因建设规模大,基建任务重,建成前难以正常生活和工作。为了尽快开展工作,早日研制出核武器,就在北京先成立一个简单基地,盖房子成立机关人员办事处,为调集干部,组建队伍,做一些技术准备,筹建理论部。

二机部九局,北京第九研究所,221基地三个单位是一个整体。九局是管理机构,九所是干部、工人、技术人员在221基地未建成前的过渡落脚点,在这里做一些生产和实验的知识储备和技术准备。

新调来的干部、工人、技术人员,都没有宿舍、办公室,更没有实验室。大家借住在北太平庄一座居民楼里,主要的工作就抢建宿舍和办公楼,参加运土和泥、搬砖当小工等建筑劳动,还要参加反右倾政治学习。

1960年初,研究员胡仁宇组长把梅启庸等技术人员送去北京原子研究所工作。分配到中国物理学家钱三强夫人何泽慧领导的中子物理研究室,学习中子通量、中子能谱和中子与物质相互作用参数测量。先后在黄胜年、孙汉城、王予生、胡选文等老同志指导和帮助下,在53工号的高压倍加器上,学习研究掌握了测量中子与物质相互作用参数的方法。在101工号重水反应堆上测量了裂变中子的通量和能谱。学习研制了测量裂变中子通量和中子能谱的平均截面方法,掌握了用核乳胶测量中子通量和能谱的技术和方法。

中子通量,中子能谱,中子与物质相互作用参数的测量是核武器研制中不可替代的诊断工具,贯穿核武器设计、加工,试验验证、储存运输、效能评估、安全防护等各个环节!

凡进入九院的工作人员,第一堂就是保密教育课。保密课要求所有人不管日常通信,还是口头说话,都严禁透露工作性质,要做到“上不告父母,下不告儿女,即便结发夫妻、兄弟姐妹、亲朋好友、同学老乡也不准相告”。守口如瓶——这是铁的纪律!

所以,九院人多年来养成了习惯:不该看的不看,不该说的不说,不该问的一句都不问。不少家庭生活了多年,家属不知道丈夫做什么,孩子不知父亲干什么。很多工人包括技术员不知道自己从事的工种是什么,产品下一步用在哪里,工作性质和地理方位、地形外貌等一律不准对外透露半个字。

梅启庸工作的中国科学院原子能研究所,是一个优秀的集体,精英荟萃,人才济济。

著名的邓稼先、钱三强、王淦昌等科学家在这里创造过奇迹。

中国核物理学家、氢弹之父、“感动中国人物”于敏,胡仁宇、王方定、唐孝威等都在这里工作。

1960年 2月至1965年 8月,表哥梅启庸一直在这里学习工作。

这几年的工作经历,他深深感到:比在北京大学攻硕士、读博士学得更多,收获更大!

因为指导他学习工作的是该领域最著名顶端的专家学者,这里的设备也是当时最新,最先进的;研究方向明确,课题与实际工作密切结合,是在任何大学都没法比的!

在何泽慧、黄胜年、孙汉城、张焕桥、王予生等学者和专家的指导和帮助下,梅启庸学习和研究并掌握了测量中子通量,中子能谱,中子核数据的测量方法。筛选制作标定了多个活化中子探测器,有全能谱的、共振的等,他学习了用核乳胶测量中子通量和中子能谱的方法,为后来工作打下了坚实的基础。

梅启庸切实感受到这些专家热爱祖国,无私奉献,才华横溢,做人真诚,做事扎实认真!与这么优秀的人在一起工作多年,受益良多,成为他学习做人做事的榜样!

这些年,为了完成任务,为了自己的提高成长,表哥起早贪黑,披星戴月。从早上6点起床,到22点,除吃饭外,都在学习、看资料、分析实验数据;有时还要连续工作。

他工作几十年来从未迟到早退。

这些年里,表哥勤恳努力,任劳任怨、工作辛苦,有伤痛,有思念;但更多的是收获,温暖,友谊和成长!

钚污染事件

1962年初,由于研究和测量裂变中子能谱的需要,长时间使用含有17克钚粉末的转换靶,受到强中子和其他辐射的损伤,发生泄漏;以致101反应堆大厅、124实验室受到污染。长期在这里工作的同志都受到不同程度的污染,梅启庸的宿舍和个人用品也被严重污染!

事件发生后,各级领导都很关心、非常重视。何泽慧主任,黄胜年组长,特别为梅启庸申请补助几件衣服,送他去解放军307医院检查治疗,长期享受甲级保健;中子物理研究室主任赖祖武多次亲自安排他到青岛燕儿岛疗养,在生活上给予特殊照顾。

青海(1965-1969年)

1965年,梅启庸从北京调入青海221厂,这是我国核武器研制基地,是中国保密级别最高的工厂。

221厂位于青海省海晏县金银滩,海拔3200米以上,占地1100平方公里,建有18个分厂和海晏生活区。这里群山环绕,属高寒地区。夏季时间短,有三四个月,其余时间是白雪覆盖或荒原一片。当山坡被雪盖住,在阳光的照射下,草原闪现出一种金黄和银白相映的美景,“金银滩”美名由此而得。那首享誉世界的民歌《在那遥远的地方》描绘的就是这里。

为了保密,上海电影制片厂拍好的影片《金银滩》被禁止放映。

221厂保密措施相当严格,厂区里外都是山,进入厂区要有通行证,不论是车间、保密处、厂区、还是研究所,都需要有不同的通行证,只为保障厂区任何环节的绝对安全。221厂制定了60多种证件限制出入,所有人员无论级别高低都要凭证进出。

在如此严苛的保密制度下,221厂从普通工人,到王淦昌、彭桓武、郭永怀、陈能宽、邓稼先这些核心科学家,都严格自律、以身作则。

在严格保密制度的护航之下,221厂人以大无畏的牺牲精神,年复一年的在环境恶劣的西部高原,进行着核武器的科研工作。

中子物理研究室的任务:一是利用次临界装置,测量核材料在各种条件下的临界质量,为核武器研制、加工、装配、储存、运输提供安全保障;二是在临界装置上测量裂变中子和物质相互作用参数、捡验核数、验证核模型,为小型化、武器化提供中子核数据。

梅启庸和他的团队,承担快中子反应堆、功率、中子通量分布、中子能谱、中子与物质相互作用参数测量任务。

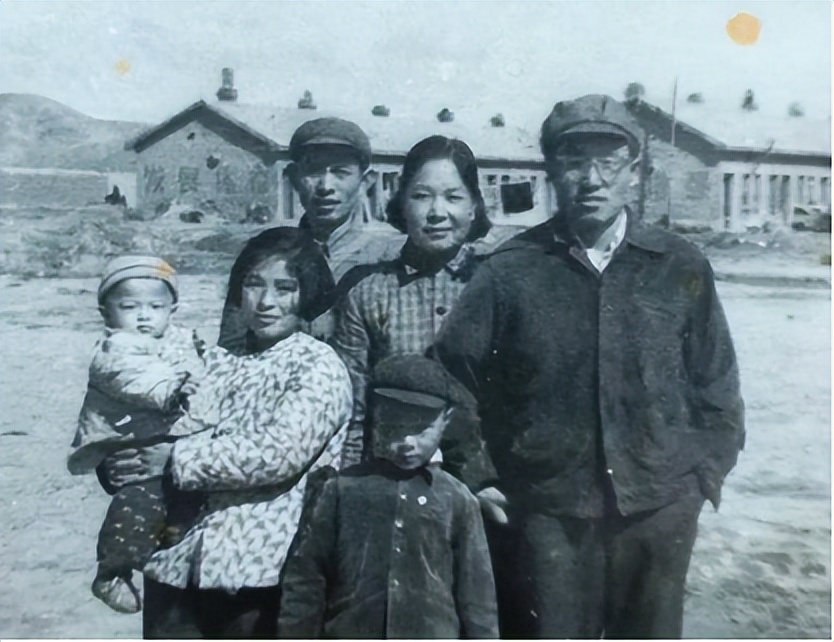

当时宿舍还没有建成,表哥一家人住在海晏简陋的工棚里。他从海晏到七分厂,要走路、坐火车、走路、赶去七分厂的大蓬车,早去晚归,每天在路上要花费好几个小时。年复一年,天天这样!

草原上建有一条铁路专线,全长将近40公里,列车从这里开往西宁,到达兰州,上兰新铁路,进入河西走廊,一路向西奔驰。我国第一颗原子弹、第一颗氢弹,就是经由这条铁路运送到海晏县,和青藏铁路一期工程接轨。当时为了严格保证原子弹能顺利运到新疆罗布泊实验场,火车所烧的煤都是由专人用手工详细检查每个细节,以防止混有雷管等易燃易爆品。小火车经过的道路上,所有高压线都要暂停供电,而铁道两边几乎三步一岗五步一哨。

1964年10月16日下午十五时,中国第一颗原子弹在新疆罗布泊爆炸成功,全国人民欢欣鼓舞。

苏联的赫鲁晓夫也在这一年这个月下台。毛主席说:“中国原子弹成功了,有赫鲁晓夫的功劳,他撤走专家,把我们逼上了梁山,我们应该给他发一个一吨重的奖章”。

1967年6月17日上午8时20分,我国第一颗氢弹爆炸成功。从原子弹到氢弹的飞跃,美国走了7年,苏联走了4年,英国走了将近5年,法国走了8年多,而中国只走了两年零八个月。这标志着中国原子能科学家的水平已居世界前列。

在祖国西北的青海金银滩草原上,屹立着“金银滩原子城铸就者”纪念碑,这上面记录着221厂每一位为祖国核武器研制作出贡献的所有人们。

表哥“梅启庸”的名字镌刻在纪念碑西4—3.7排第2名位置。

四川(1969--1994年)

1969年,中苏关系恶化,221厂战略转移到四川902地区。原七分厂的四个研究室,搬迁到四川后组建为九院二所;实验部三室,改称二所201室,位于安县深山中。

1979年夏天,201室副主任李嘉良奉调北京后,所领导安排梅启庸接替、继续负责他的工作。在大家共同努力下,组织实施并连续完成了以下四项工作:

为了研究钚材料的特性,与兰州404厂协作建立了钚材料的快中子临界装置。

为抗核加固研制了快中子脉冲堆。

为研究核武器的运输、储存完成了多体排到试验。

完成了钚,铀快中子临界装置、脉冲堆、中子通量、中子能谱、中子与物质相互作用的参数测量,为武器的光型化,提供了参数。

1987至1995年,在中国著名物理学家王淦昌,中国工程物理研究院院长胡仁宇,“共和国勋章”获得者、中国工程物理研究院原副院长于敏等专家精心指导下,在四川星光和上海神光激光器上进行了数百次的试验研究,为实现惯性约束聚变,开了个好头。

1987年,由赖祖武主任负责筹建中物院研究生部,经三年努力基本建成。

1988年3月,梅启庸被中国工程物理研究院研究生部和西南核物理与化学研究所聘为等离子物理教研室主任。

1993年,221基地退役后整体移交青海省,更名为西海镇,成为海北藏族自治州首府。1995年5月15日,新华社向全世界宣告221基地全面退役。许多神奇的不为人知被逐渐揭秘。

“中国原子城”成为世界上第一个向大众开放的核武器基地,成为爱国主义教育基地。

1996年,梅启庸光荣退休,他激动地表示:可以说,这37年的工作问心无愧,我尽力了!

为了国家核工业发展,表哥真是“献了青春献终身,献了终身献子孙”,儿子、孙女都继续在从事这项工作。

从几个孩子的起名,就可看出他的工作轨迹与家国情怀:梅鲁生出生于山东省周村、梅燕出生于青海省海晏、梅萍出生于四川省902地区。表哥的亲友微信群是《五湖四海》。

2019年9月23日起,中央电视台综合频道播出的36集电视剧《激情的岁月》,向“新中国成立70周年”献礼。剧情反映中国第一颗原子弹研制中221厂艰苦奋斗的故事,人们开始了解到共和国第一代核武器研制者的艰辛和过程。

该电视剧称这些原子弹研制工作者是“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。

表哥多次获得国家核工业部、国防科工委、中国工程物理研究院表彰证书,2001年晋升为研究员;是享受国务院政府特殊津贴有突出贡献的高科技人才。

2024年10月16日,为纪念我国第一颗原子弹爆炸成功60周年,中国工程物理研究院为参加第一颗原子弹研制试验工作的老同志颁发了纪念章。

表哥表示:为国家,无论做了什么,都是应该的。硏制两弹,是全国人民共同努力的结果,我只是有幸参与者,自己的努力是微不足道的……

这一枚沉甸甸的纪念章,上面十个大字是:铸国防基石 做民族脊梁;中间铭刻着梅启庸的名字。

这是崇高的荣誉,更是党的关怀与温暖。

看到这一枚枚闪光的奖章,这一本本红色的证书;

我想说:一个从事几十年原子物理研究的科学家,对祖国的深爱,就是对父母最好的孝敬;对国家的杰出贡献,就是向亲人最好的交待!

为中国核武器事业建立了历史功勋的人们,功载千秋!

致敬,民族的脊梁!祝福,敬爱的亲人!

祝福表哥梅启庸91周岁华诞快乐,身体安康!

石广东 中共党员,邹平市长山镇大闫村人。山东省写作学会会员、《都市头条·济南头条》签约作家、淄博市儒商研究会理事、淄博市杂技艺术家协会监事、周村区短视频协会会员。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版