精华热点

精华热点 心里装的真实故事

樊仁孟

侯琪、侯林按:

樊仁孟老师是我们父母当年在济南西郊刘庄小学任教时的同事,他在耄耋之年的文章,回忆到我们父母(侯老师与宋老师)的诸多往事,他们于艰难困苦中相濡以沫的真情与不屈不挠的坚韧,至今读来,令人潸然泪下……

1961年,我十八岁,师范毕业便被分配到济南西郊区的刘庄小学任教,成了旁人嘴里的“小老师”。那时的我,带着学校里仅有的那点儿知识,勉强能够应付孩子们的功课,教学中常会出现纰漏,生活上更是一窍不通,不懂得上下级该如何相处,也不知同事间该怎么往来,每日就循着“上课、吃饭、睡觉”的轨迹,浑浑噩噩地过……

1962年的春荒,至今想起来仍觉刺骨得寒冷。从春节过后到麦子成熟,整整几个月,老百姓家里的余粮见了底,全靠政府发的救济粮过活——每人每天就二两地瓜面,再配上从外省运来的糖渣,凑凑合合对付着那段青黄不接的日子。

樊仁孟老师与孙女樊玉茜

父母为了省下那点口粮,好让八十四岁的祖母吃,他们从临邑一路讨着饭,辗转到了我任教的学校。那时我每个月的口粮总共二十七斤,不过是两斤面粉、一斤大米,剩下的全是地瓜面。我和父母三口人分着吃,都难以为继。万幸的是,学校里的侯老师、宋老师夫妇心善,帮我从村里多要了十几斤地瓜面;还有位学生家长,特意送来了些新鲜蔬菜,日子这才稍稍宽裕了些。

眼看麦子要熟了,家里忽然来信,说祖母病了,母亲必须回去照料。为母亲送行,宋老师特意包了木耳馅儿的水饺,专门让母亲一个人吃,侯老师、宋老师自己的孩子就远远地站着,连边都不让靠。我攥着筷子,心里又感激又愧疚——长这么大,我竟从没让母亲好好享过一次这样可口的口腹之欲。

樊仁孟老师与孙子孙女在一起

在刘庄小学的那些年,最幸运的事,就是遇到了周主任、宋老师和侯老师——尤其是侯老师和宋老师,他们夫妇不仅是我工作上的导师,更像亲人一样,陪着我这个初出茅庐的毛孩子,熬过了生命中最难的日子。

和我一起住校的,还有位安老师,他比我大两岁,也是济南师范毕业,知识广博,画的水墨画更是一绝。他画的蜻蜓,翅膀透着光,鲜活得像下一秒就要飞起来,这都是因为他在师范时,受过齐白石学生的指点。有一次,他给宋老师蚊帐的前脸布上画了花鸟,引得全校老师都称赞,爱美的宋老师更是高兴得合不拢嘴。可好景不长,这事被人当成了“资产阶级作风”,宋老师遭到了批判,安老师也受了冲击。那之后,安老师就再也没动过画笔,直到老了,也没再拾起过。

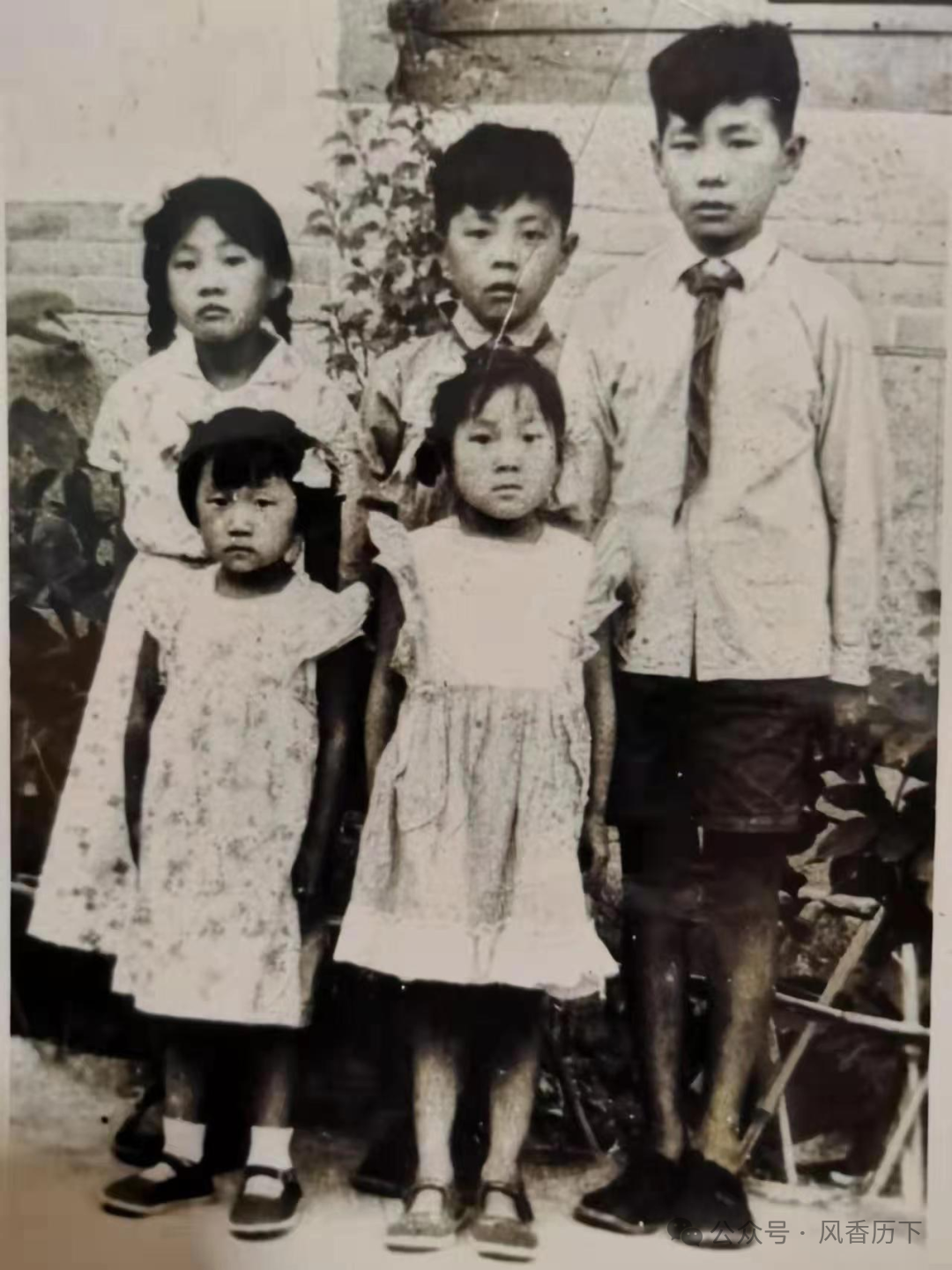

上世纪五十年代末,侯氏兄妹在刘庄小学

刚工作时,我连做饭都不会——在家有父母照顾,在师范上学时有食堂,到了刘庄小学,只有老师们共用的砖垒煤炉,什么都得自己来。我和安老师两个单身汉轮流做饭,我做饭图省事,水一开就把地瓜面糊倒进去,端起锅就喝。有一次让宋老师瞧见了,看着我碗里没变色的粥说:“你这粥还没熟,喝了要闹肚子的,今晚我教你做。”那天晚上,她撂下自己家里的活,先帮我熬好糊涂,一步一步教我怎么做。从那以后,我才算真正学会了自己做饭,心里满是感激,总想着:这老师,真好啊。

那时的工作格外紧张,星期一到星期五要给学生上课,星期六上午照常上课,下午要么政治学习,要么业务研讨,要么备课,连喘口气的时间都少。我常常羡慕宋老师的两个儿子——大琪和二林,他们周六下午不用上学,要么一起打乒乓球,累了就找个地方看书、写作业。其实我也只比他们大五、六岁,可那时候,我已经要扛起家里的重担,连这样轻松玩耍的机会,都成了奢望。

侯老师和宋老师不一样,他自带一股威严,说话有分量,可待人却格外平易近人,对我这个“知识浅”的年轻老师,更是耐心。他常跟我说:“你刚毕业,知识还不够,得接着学;还有,字也得好好练,你字写得不好,怎么教学生?”

多年以后,侯老师还特意把自己两个儿子写的文章送给我,让我学习,有影视剧评论,有散文作品,文章的题目我至今还记得,如《千佛山游记》《虚掩的门》《寻梦》,还有一篇叫《倾听风吹过树梢的声音》……说起儿子的文章时,他眼里藏不住的骄傲,我也跟着替他高兴。

我从小在农村长大,胆子小,夜里不敢出门,见人吵架都害怕,性子也内向,不爱说话,遇事总爱藏着掖着。有一个星期天,天气特别好,宋老师在院子里晒被子,看见我就说:“今天天好,你也把被子拿出来晒晒吧!”我支支吾吾地说不出话,脸涨得通红。宋老师一眼就看出了我的尴尬,主动走进我屋里,把被子抱了出来,笑着说:“被子湿了不晒不行,尿炕又不丢人!”还特意叮嘱我,以后要常晒被子,对身体好。那一刻,我心里又羞愧又温暖,像被亲生母亲疼爱着一样……

后来我有病住院,医生说必须做手术。二十岁的我,在济南没有亲人,正慌慌得不知所措时,宋老师特意来医院看我,还找到给我做手术的魏主任,反复叮嘱要多关照我。看着宋老师忙前忙后的身影,我忍不住哭了——这份情,我这辈子都忘不了。

还有一次,父亲逃荒要饭找到学校,因为长期吃不饱,病倒了,还得了严重的便秘,大便秘结,我急得团团转,却一点办法都没有。又是宋老师,立刻跑到学校隔壁“先生娘子”家,请来先生娘子的丈夫、名中医刘大夫给父亲看病,总算把父亲的病治好了。那时候我不懂事,不知道事后要去谢谢刘大夫,想来,最后肯定是宋老师帮我承了这份情。

我教三年级,宋老师教四年级,我们的教室在六间北屋里,中间用木板隔开——那房子原是刘家地主的,隔音不好,两边的声音都能听得见。宋老师总惦记着我的教学,常常在课后把我叫到身边,细细跟我讲解我课上的不足,哪怕是一个知识点的错误,也会耐心帮我纠正。

上世纪七十年代,侯门“全家福”

宋老师对学生的好,更是全校都看在眼里。那时候条件苦,有的学生冬天连棉鞋都没有,前边露着冻得通红的脚趾,后边露着脚后跟,宋老师看了,心里格外疼。每到星期天,她就走几十里路,回济南城里的老家(侯老师、宋老师家在济南城里,他俩原来分别在制锦市、官扎营小学任教,是为了支援农村教育来到刘庄的),晚上再赶回学校,星期一就把捡来的、或是向亲戚朋友要来的鞋和衣服,分给那些可怜的孩子。这样的事,她坚持了好多年,成了她的生活习惯。

我还见过宋老师在教室里给女学生捉头上的虱子,她用两个拇指一点点捏呀掐,最后拇指都染得通红,我看着都浑身起鸡皮疙瘩,她却毫不在意,还特意叮嘱那些个女孩,回家要让母亲帮忙洗头。

对自己的子女,宋老师也从不含糊。那时候家里收入少,要养五个孩子(两男三女),日子过得紧巴巴,可她总能把家里打理得井井有条。她对孩子要求严格,孩子们也都听话懂事。有一次,二林上初中写了篇作文,宋老师看了特别满意,特意把我们几个年轻老师叫到她身边,一字一句地念给我们听,那份对孩子的骄傲,藏都藏不住。

上世纪八十年代,侯氏兄妹在大明湖上

宋老师不仅顾着自己的小家,还格外孝顺。每逢假期,或是隔上一段时间,她总会把在济南城里的年老父母接到学校,改善生活,一家人热热闹闹聚在一起;她还把远在巨野的婆母接来身边,悉心照料,养老送终,从没一句怨言。

侯老师呢,虽看着威严,像私塾先生一样,他与人为善,举止谈吐间,满是让人佩服的气度。他讲课声音洪亮,语言清晰,不管是学生还是家长,都特别认可他;他教的毕业班,成绩常常在全区名列前茅,所以不光是学校里的人,连村里的村民、村干部,都格外尊敬他,提起他的为人,没一个不称赞的。

后来侯老师退休了,偶尔想起他,总觉得他的思想里藏着几分无奈、几分叹惋——毕竟走过了那么多风风雨雨,谁的人生里,没有几段坎坎坷坷的回忆呢?人都是感性的,年纪越大,越容易想起从前那些温暖的人和事,想起工作时那些友好的人际关系。

我在刘庄小学,和侯老师、宋老师一起工作了多年,他们教会我的,远比教科书上的知识多得多。他们真正是为人师表:爱人助人,对谁都一视同仁;与人交往时始终热情,工作起来认真负责,从不辜负别人的信任;尊老爱幼的模样,更是所有人都看在眼里。他们这一辈子,经历了复杂的社会变革,却始终坚守着做人的原则——不卑不亢,热心助人。我渐渐明白,做一个好人不容易,可一旦坚持下来,就会有最好的回报。

如今,侯老师和宋老师的五个孩子,都特别优秀:有的成了会计,有的当了医生,尤其是大琪(侯琪)和二林(侯林),还有侯林的女儿侯环,都成了济南的文化名人,业绩显赫。想必两位老人在天上看到,一定会感到幸福满满。

本世纪初年,侯氏兄妹陪父亲重返刘庄小学

2025年,我已经八十二岁了,成了个耄耋老人。回顾这一生,很多事都像过眼云烟,在脑海里匆匆掠过,没留下多少印记;可唯有侯老师和宋老师,始终刻在我心里,他们的一言一行,他们的高尚品质,常常浮现在我眼前。他们是我的恩人,是我的导师,这份情,我这辈子都忘不了。

常有人说,人生最忌讳圆满——有的人婚姻不顺,子女却孝顺;有的人婚姻幸福,子女却未必如意。其实人生最好的状态,是“求缺不求满”:福不可享尽,留三分给子孙;利不可占尽,舍三分给别人;功不可贪尽,让三分给他人。若真有福禄寿俱全的时刻,便多做点善事,把温暖布施给他人。人生本就无常,学会知足,才能常乐。毕竟“人生哪能多如意,万事只求半称心”,只要尽心做了,尽力活了,便不负自己,也不负那些曾经温暖过我们的人。

此文,以最朴素的语言,记最真实的过往,只为纪念我生命里最重要的恩人,最尊敬的师长——侯老师与宋老师。

2025年10月

(本文由樊仁孟老师口述,孙女樊玉茜整理)

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版

以上内容为用户自行编辑发布,如遇到版权等法律问题,请第一时间联系官方客服,平台会第一时间配合处理,客服电话:18749415159(微信)、QQ:757700863。