精华热点

精华热点

铁骨凝香 笔蕴精神——品郭一如老师的梅花艺术境界

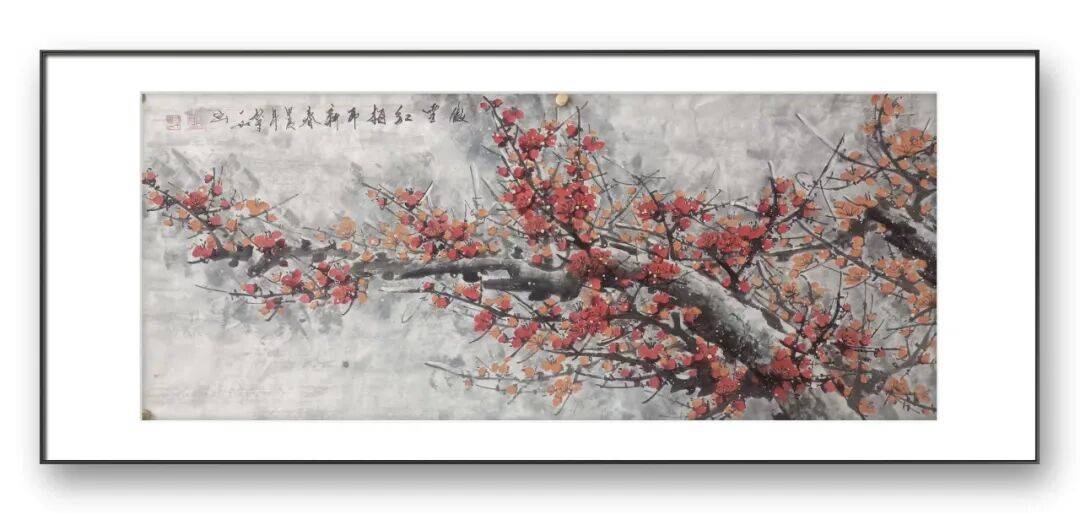

在中国书画艺术的长河中,梅花题材始终占据着特殊地位。它既是文人墨客托物言志的载体,也是检验创作者笔墨功力与精神格局的试金石。郭一如老师深耕梅花创作数十载,以笔为骨、以墨为韵,在传统范式与现代审美之间开辟出独特路径。其笔下的梅花,既保留了"疏影横斜水清浅"的古典意趣,又融入了当代文人的精神气象,成为跨越时空的艺术对话,值得我们深入品读与阐释。

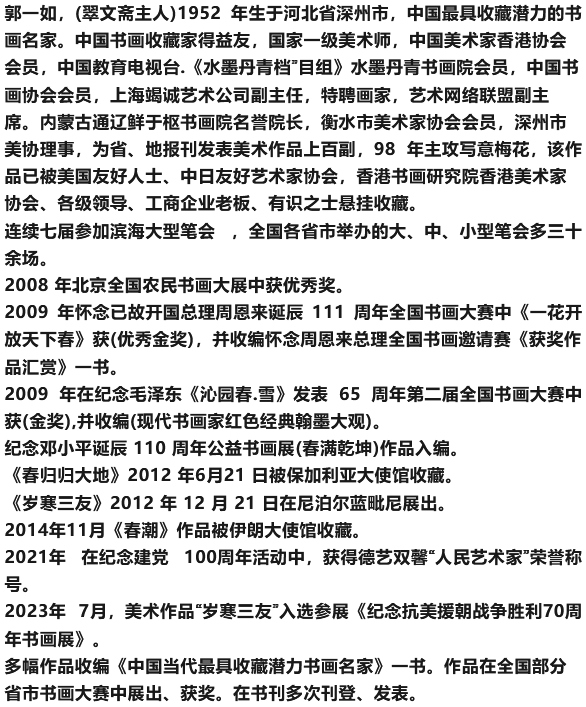

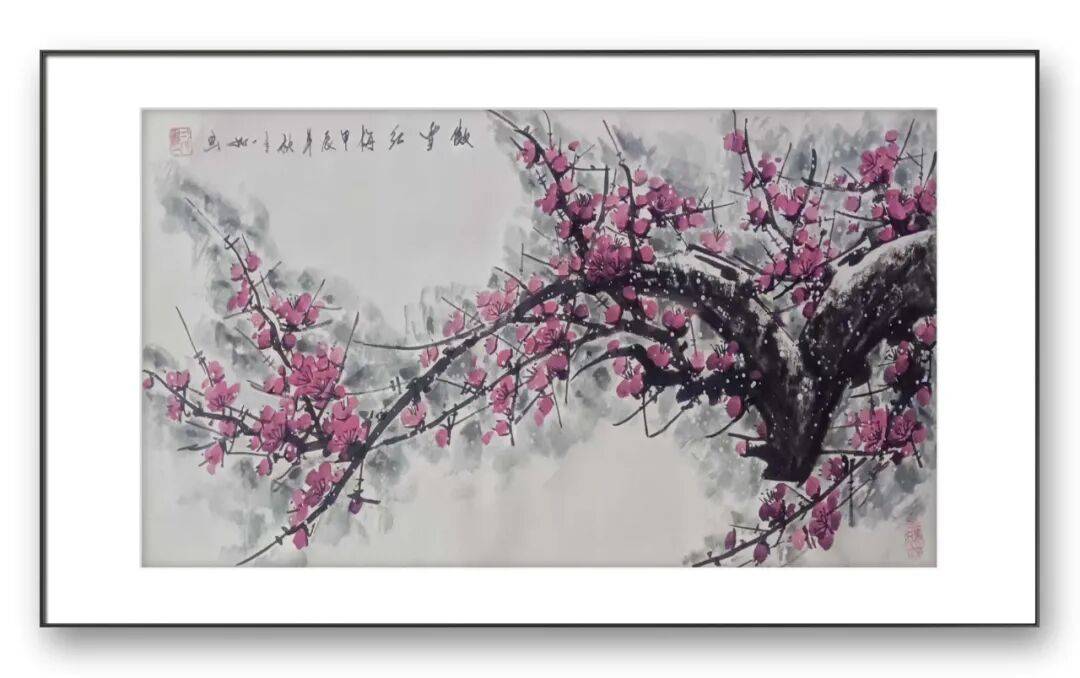

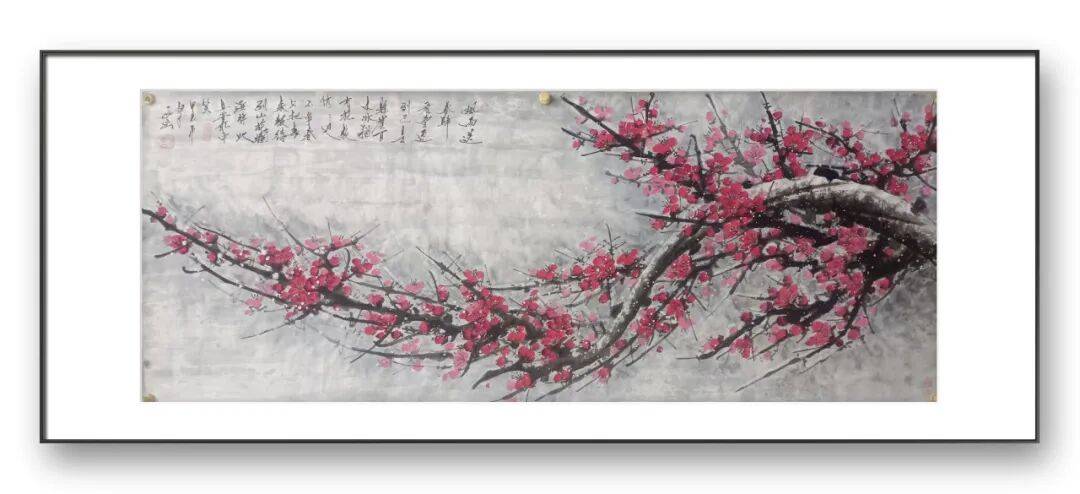

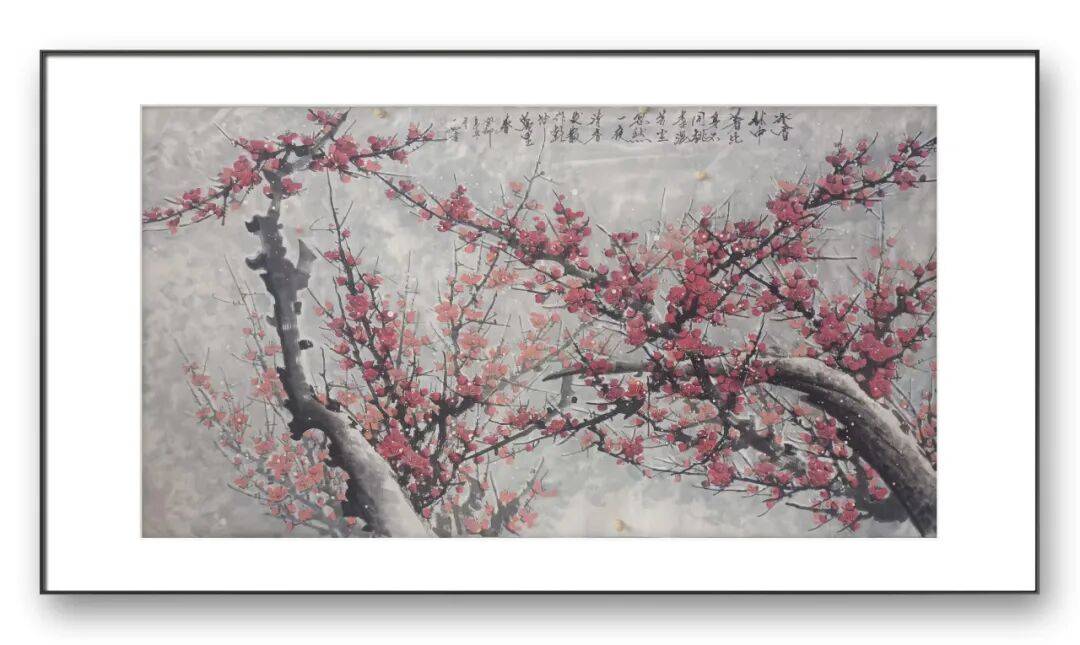

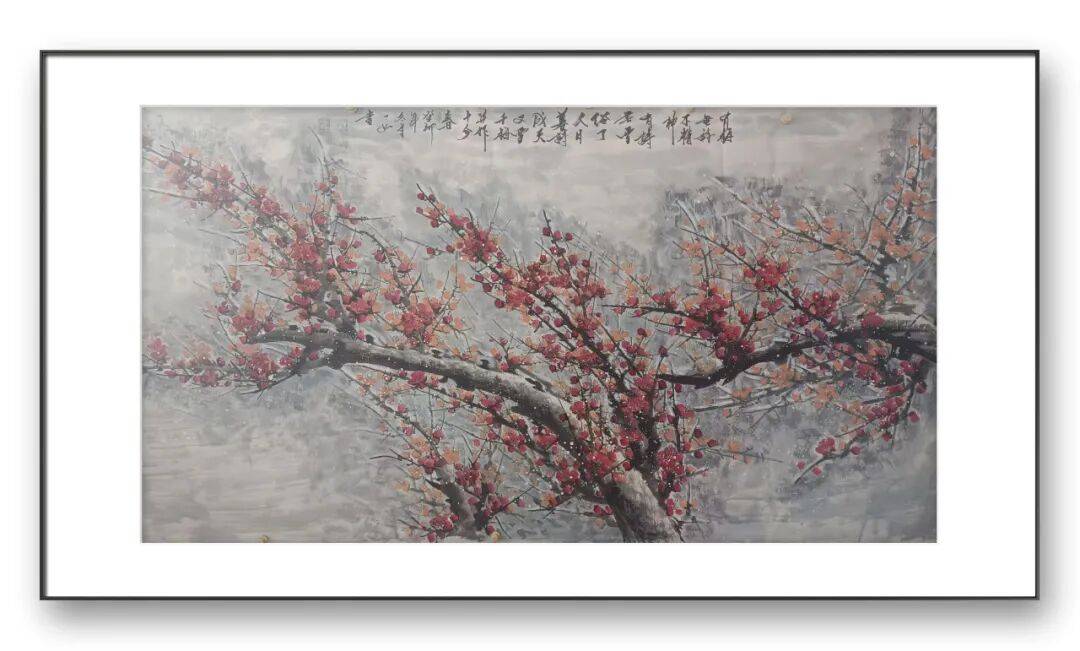

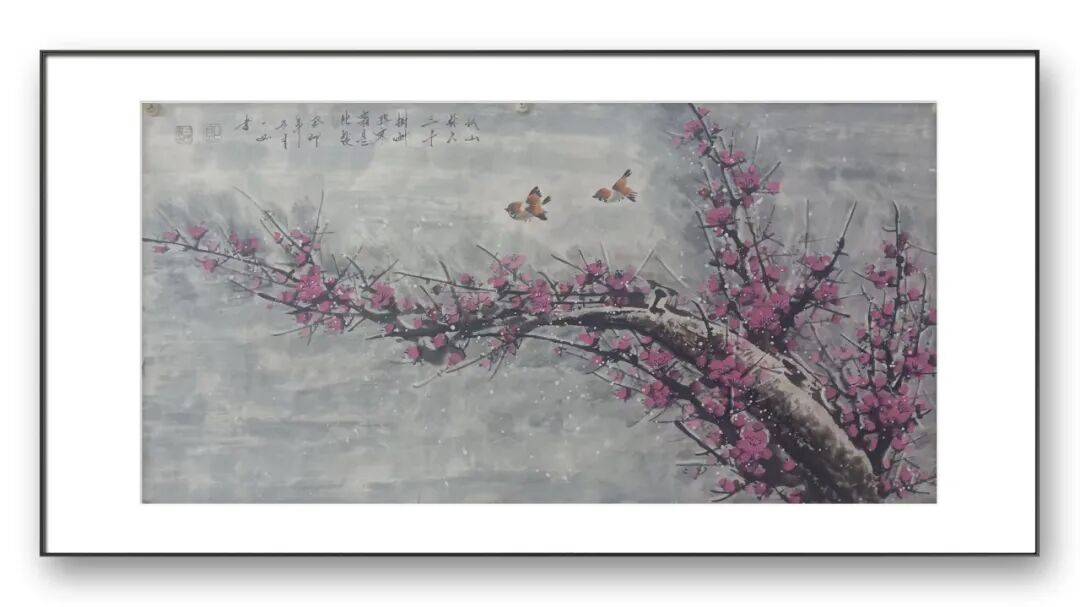

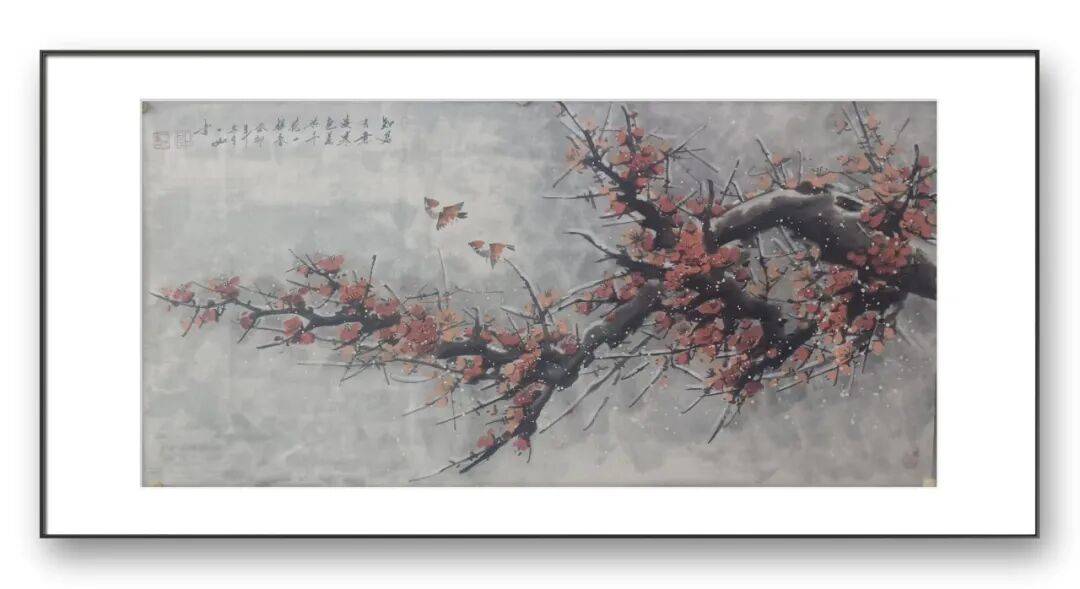

郭一如老师的梅花创作,首先令人叹服的是其精妙绝伦的笔墨技法。中国写意画讲究"笔墨当随时代",但笔墨的根基始终扎根于传统。郭老师深谙此道,早年遍临吴昌硕、齐白石等名家的梅花精品,对笔墨的枯润、浓淡、疏密有着精准的把控。观其作品,枝干以焦墨挥就,笔力遒劲如铁,起笔处藏露结合,行笔时提按转折,收笔处戛然而止却余势未尽,将梅枝"铁骨冰心"的特质表现得淋漓尽致。这种笔法并非刻意雕琢,而是长期积累后的自然流露,正如古人所言"力透纸背",每一笔都蕴含着生命的张力。

在墨色运用上,郭老师展现出非凡的创造力。传统梅花画多以单色墨表现,而他则大胆尝试墨色的层次变化,他以淡墨渲染背景的积雪,中墨勾勒梅枝的结构,浓墨点染花苞的轮廓,焦墨皴擦枝干的纹理,四种墨色相互呼应又界限分明,形成丰富的视觉层次。尤为精妙的是,他在墨色中融入微量赭石与花青,既保持了墨色的纯粹性,又赋予梅花温润的质感,打破了传统墨梅过于冷寂的局限。这种墨色创新,不是对传统的背离,而是在深刻理解笔墨精神后的拓展,让梅花的形象更加鲜活立体。

郭一如老师的书画作品,最动人之处在于其笔墨之中蕴含的深厚人文内涵。中国传统书画艺术历来强调“文以载道”,书画不仅是技艺的展现,更是文化与精神的传承。郭老师深谙此道,他的作品中处处渗透着中国传统文化的精髓,无论是书法作品中的经典名句,还是绘画作品中的传统题材,都承载着她对传统文化的敬畏与热爱。当描绘老干时,郭一如会运用粗重且苍劲的线条,通过逆锋、侧锋的巧妙运用,使线条产生丰富的变化。逆锋行笔,如逆水行舟,阻力重重,却能让线条更加苍涩有力,仿佛岁月在枝干上留下的斑驳痕迹;侧锋则能表现出枝干的立体感和明暗变化,使其更具真实感。线条的顿挫之处,或如巨石突起,或似老树盘根,给人以强烈的视觉冲击。转折处,他又以果断而干脆的用笔,将枝干的坚韧与倔强展现得淋漓尽致,仿佛在向人们诉说着梅花历经寒冬却依然傲然挺立的不屈故事。这种对线条力度和节奏的精准把握,使得枝干充满了生命力,宛如一位饱经沧桑却依然坚毅的勇士,彰显出梅花坚韧不拔的精神品质。

梅花色雅香幽,形态婀娜,具有极高的审美价值。其花瓣或洁白如玉,或粉嫩似霞,花蕊金黄点缀其中,宛如大自然精心雕琢的艺术品。在郭一如的梅花作品中,枝干线条的运用堪称一绝,是展现梅花铁骨铮铮精神风貌的关键所在。他笔下的枝干线条,充满了力量感与节奏感,犹如书法中的用笔,讲究顿挫转折,每一笔都蕴含着深厚的功力。

在长期的梅花创作过程中,郭一如深入研究传统绘画技法,广泛汲取历代名家画梅的精髓,同时注重从自然中获取灵感。他常常置身于梅林之中,仔细观察梅花在不同季节、不同气候下的生长姿态,感受梅花在严寒中绽放的顽强生命力,用心捕捉梅花的神韵与气质。他将对梅花的深刻理解和独特感悟融入到每一幅作品中,逐渐形成了自己鲜明独特的艺术风格。

郭一如老师的梅兰竹菊四条屏,以笔墨为骨、意境为魂,将“四君子”的品格风骨与人文意蕴诠释得淋漓尽致,尽显传统文人画的雅正之气。其笔下之梅,枝干虬曲如铁,以枯笔焦墨勾勒,顿挫间藏苍劲;花瓣以淡墨点染,留白见韵,似有暗香浮动。寒梅傲雪之姿跃然纸上,既见自然之态,更显不屈风骨。兰草则取幽谷之姿,叶片以中锋行笔,线条柔韧舒展,穿插有度;墨色浓淡相宜,衬以浅石,将兰草的清雅脱俗与孤高之态表现得恰到好处。竹画最见笔力,竿身挺拔如剑,竹节分明有力,竹叶以“个”“介”笔法挥就,疏密错落间藏风动之趣,观之如闻竹声飒飒,尽显君子的气节与生机。菊花则取东篱之韵,花瓣层叠而不杂乱,色彩雅淡不张扬,以淡赭石衬底,突出菊花凌霜独立的品性,无一丝艳俗之感。

郭老师的画作不止于摹形,更重于传神。她以深厚的传统笔墨功底为基,融入对“四君子”精神的理解,使每一幅画都兼具艺术美感与文化深度。笔墨间的虚实转换、浓淡变化,既遵循古法,又有个人意趣,让千年传承的“四君子”题材,在当代画坛焕发出鲜活的生命力,足见其画品与风骨。

(文/田野)

欢迎点赞留言,喜欢老师作品随时留言联系我们。