【民间故事】《建文终老六洞山》

兰溪☆赵 锡 洪

总编☆北 极 星

主播☆诗茵若雨

主编☆刘 茂 元

【一】建文下落传说多

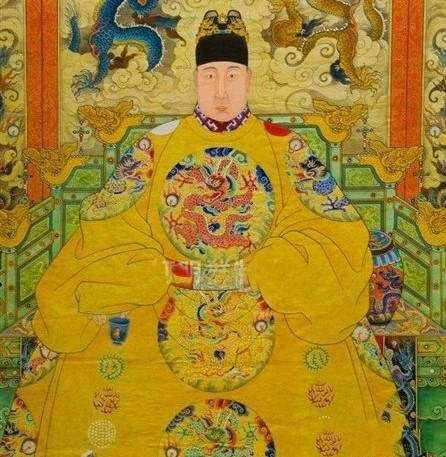

提起朱元璋长孙朱允炆,〈朱标太子长子〉,大家肯定不会陌生,他只当了四年不到的皇帝。后来就被四叔燕王朱棣,发动靖难之变,夺取了天下。在民间的传说中,朱允炆失去天下后,是死是活,已成为历史上的一大谜团。下落不明的传说故事,在民间广泛流传,而且关于他的下落有好几种不同传说的版本。一种传说是南京皇城攻破之后,朱允炆觉的走头无路,只好自焚了结此生,因为,当时火势迅猛,已有三四十俱尸体横七竖八地摊在皇宫内,大臣们认为他已死,也属正常。第二种说法是:朱允炆在翰林院程济的救驾下,通过明太祖生前留一铁箧子所布置的秘诏,成功逃脱燕兵追杀,逃到云南武定县一座名叫狮山的正续寺里当和尚,后来终老云南狮山。第三种传说是,朱允炆一行在翰林院程济的精心策划下,通过程济的同行,也就是翰林院侍诏浙江浦江人郑洽,通过皇城地下暗道逃岀南京,几经周折逃往浦江,然后辗转到兰溪六洞山附近的皇回寺当了和尚,并且终老六洞山。第四种传说是,建文帝逃岀皇宫后,为了活命生存,坐船逃到海外去了,究竟逃到那个国家也就不清楚了……

不管怎样的传说,朱棣为了争夺皇位,已经成功。并且,他也为寻找自己的侄子朱允炆曾经叫郑和组织船队下过西洋,在外国也算寻找过努力过了,虽然一无所获,但也反映了燕王卓越文治武功,在历史上写下自己历史功绩辉煌的一页。传说归传说,有根有据才有说服力,现在笔者搜集相关资料,证明了建文帝在兰溪六洞山终老的可能性比较大,现将有关传奇故事写出来,以飨读者参考……

【二】建文亡国面杀身

建文帝名叫朱允炆,明太祖朱元璋长孙。其父朱标在洪武25年,即公元1392年得病而逝世。当时,朱元璋已是65岁的老人了。但是,朱元璋有26个儿子,在大明初期,朱元璋为了儿子们的个个能治国理政,将有才能的年长儿子,相继派遣边疆,并且各封了藩王,各踞一方,手握兵权。他这样做的目的一是励练儿子们守卫边疆,报效大明,二是培养他们个个都具备有安邦定国的能力,三是这样做使藩王之间权力分散,而且互相牵制,以防藩王之间不和发生暴乱,与避免窝害。其实,朱元璋,他也没想到自己朝庭建立藩王守边疆制度已埋下了日后发生暴乱的祸根。

洪武31年,即1398年。一代讨饭皇帝朱元璋与世长辞。依照遗诏,皇太孙朱允炆继承皇位。为了加强皇权,这时的朱允炆听从大臣方孝孺,齐泰,黄子澄等大臣建言,决定开始削藩,并且宣读圣旨,凡在京城以外的各叔藩王,一律不准回京奔丧太祖葬礼。就这样,本来就有谋反之心的燕王朱棣,一下子矛盾激起了高潮,四叔燕王立即在北京高举“靖难大旗”,起兵攻打南京,就这样,全国各地兴起靖难燕兵,势如破竹,一路杀到南京兵临城下,逼迫建文帝退位。燕王在不到四年时间,燕军攻入了南京城,夺取了建文帝的皇位。

燕军攻打南京城里,皇宫中大火冲天,宫人,宫女,内宫,只要被燕军遇到,一律斩杀。建文帝见大势已去,国家已亡。便长叹一声,准备自杀。这时在身边的翰林院编修程济对建文帝说: 与其自杀,不如逃外。当的燕等皇宫被围的铁桶一般,要想逃出淡何容易。在这千均一发,一筹莫展之际。程济捧来了一只铁箧子,说是: 太祖帝生前秘诏,若吾皇长孙有大难临头时,方可打开铁箧子。建文帝连忙命程济打碎铁箧子,只见里面放着三张度牒,分别写着应文,应能,应贤三个名字,还有三副袈裟,帽,鞋,剃刀以及20锭白金,这应文便是朱允炆,应能指吴王府教授扬应能,应贤是监擦御史叶希贤。箧内还有一张白布条,上面写着: 应文从鬼门出,余从水吴御沟而行,薄暮会于神乐,观之雨房。

三十六计,逃为上策。众人连忙剃掉头发,穿上僧衣,袈裟,从鬼门分别出宫。原来,这程济为事也相当周到,分咐同僚浙江浦江县人郑洽,撑一小船在神乐等候,就这样,建文帝二十余人连夜摸黑从皇宫暗道逃了岀来,从此,建文帝开始过着颠沛流离的流浪生活。

他们一行,隐迹循行,遇庙而宿,暮粮而食。躲避了一路官兵追寻,又要小心提防路上盗贼,在郑洽的引领下,逃过了不少关口,一路上吃尽了苦头,终于逃到了浦江。郑洽一想,逃浦江山里也并非长久之计,应该逃往一个既安静又偏僻的地方。他想来想去,最后决定将建文等20来人,逃回兰溪六洞山安家落脚为妥……

【三】建文落难逃兰溪

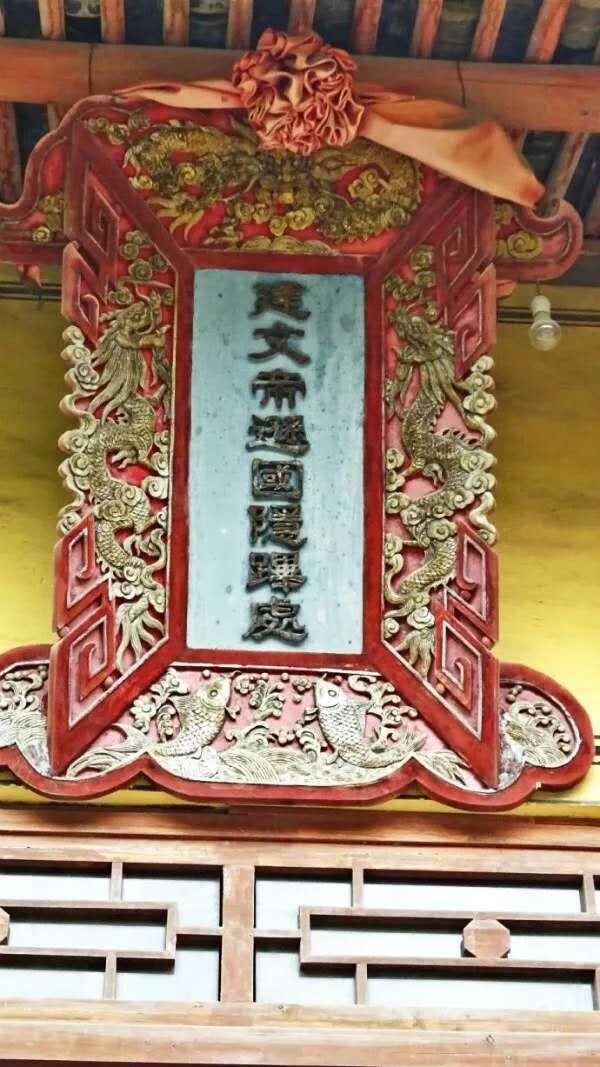

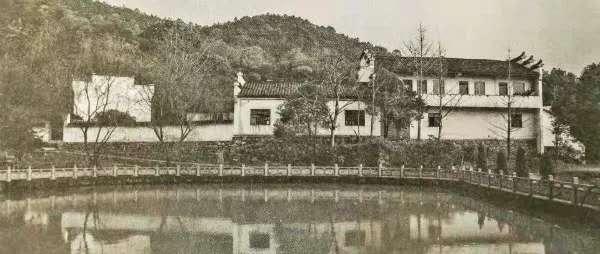

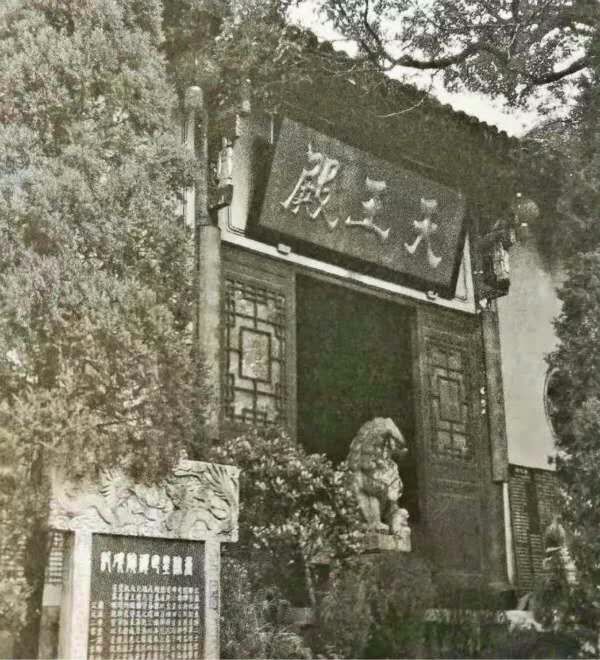

兰溪六洞山属于金华山北面山脉。这里自古就是风水宝地。最早在东晋时,岀生兰溪黄湓村黄初平,黄初起兄弟两,年轻时,就在六洞山一带隐居采药练丹,为众乡亲治病。后来又去金华山遇道成仙的地方。现在六洞山属于灵洞乡管辖,里山有洞源,白坑等四五个村庄。灵洞山也称东山,也叫皇回山。现在的灵洞山附近有不少名胜古迹。最出名的有六洞山,号称地下长河风景区,是全国洞府比较有特色景观。现是国家级风景名胜旅游区,旁边栖真寺,天王殿等名胜古迹历史悠久,早在唐朝也名闻遐迩也上达千年。这里山峦叠嶂,群峰环峙,满目苍翠,古木参天,环境幽静,风光迷人。当朱允炆见到这里犹如世外桃源般的风景,他也终于安下了心。吃了定心丸。决心在此安家落业,整天吃斋念佛,养身养性倒也十分安乐。后来,天王殿规模日益不断扩大,此殿就改名叫皇回禅寺了。皇回寺的意思,说明白一点,就是回者,避,转,绕的意思。事在人为。据民间传说,建文帝在皇回寺当了和尚之后,他积德行善,为当地百姓做了不少好事,深得百姓褒奖。

【四】建文终老六洞山

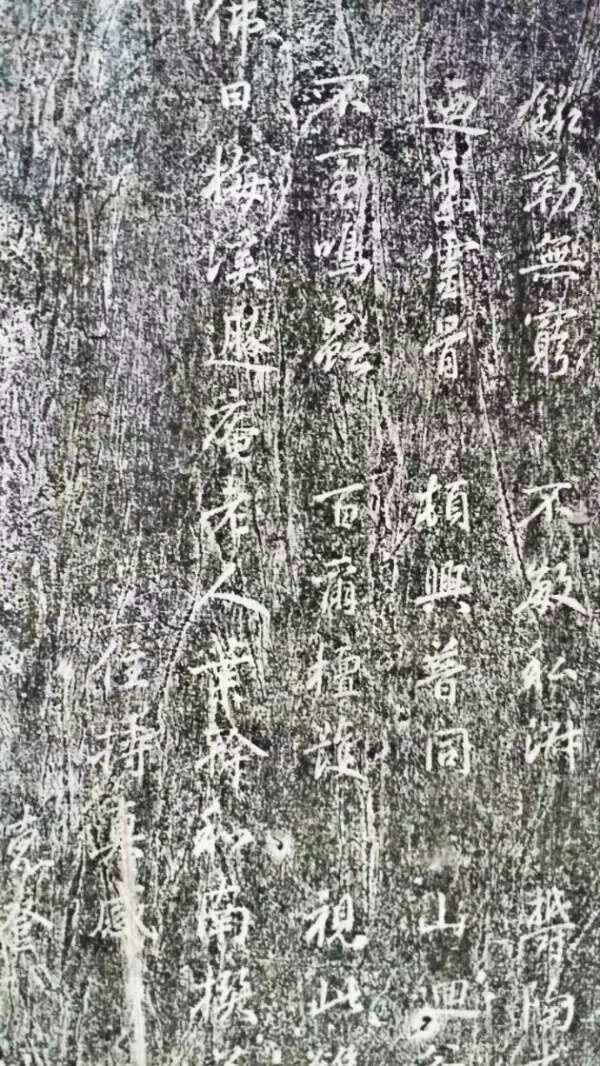

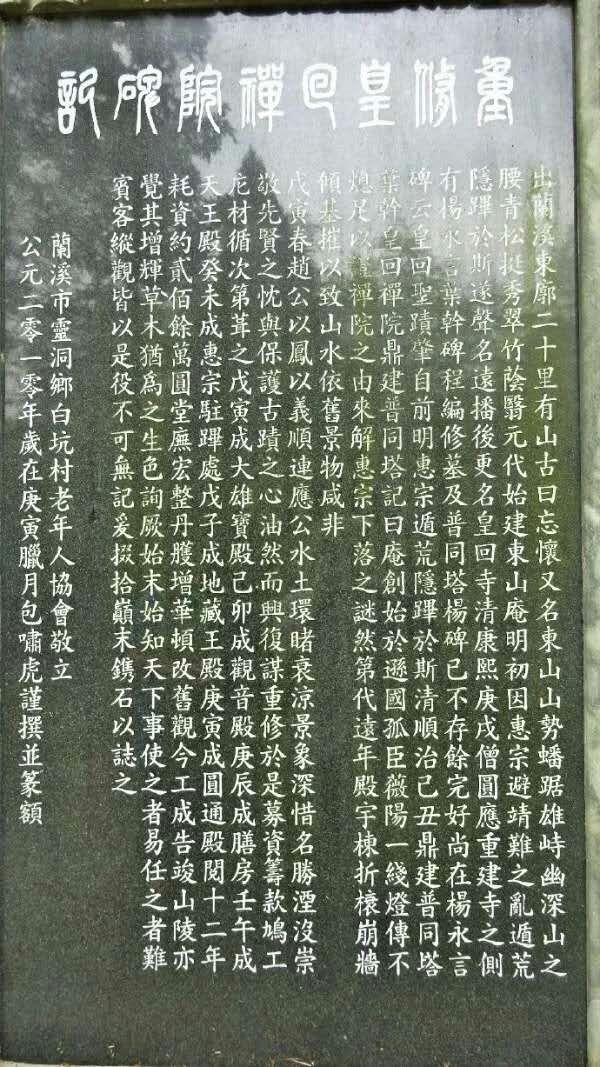

时代造就英雄。此话一点不假。建文帝与他的逃伴们几经周折终于来兰溪六洞山皇回寺安居。他们也相继去死。但是,当人们回想起这当年的帝王人生,也犹如烟云一样,一晃而过,令今人感慨。据光绪兰溪县志记载:皇回禅院,在县东二十千米,有石碑记云: “皇回圣迹,肇自前明惠宗,遁荒隐踪于斯……”

2003年11月,在老皇回禅院旁,曾出土了一块墓碑高1:2米,宽0,55米,上面刻着“明编修程公之墓”。程公,即建文帝时近臣翰林院编修程济。此文物的出土,足足可以证明建文帝逃难避祸于兰溪六洞山皇回寺,有力证据,说明传说并非空虚。在光绪《浦江县志》上也有记录: 从之者二十二人郑洽焉。君臣一起隐住兰溪……

在当地民间还留传着一副对联,十分确切地描写将建文帝逃往兰溪六洞山情况:

僧为帝帝亦为僧,数十载衣钵相传,建文依然皇回终

叔负侄侄不负叔,两千里芒鞋徒步,洞山更比燕山娇

六百余年来,在兰溪一直流传着建文帝终老六洞山的传说故事。至今仍让笔者感慨万千,于是,情不自禁地将这趣味无穷的人文故事概括成一首诗:

《建文终老六洞山》

洪武驾崩传长孙,燕王起兵发靖难

死里逃生为保命,无可奈何才当僧

削发隐跸成和尚,提心吊胆度残生

更有皇回结佛缘,建文终老六洞山

作于2020年3月10日。