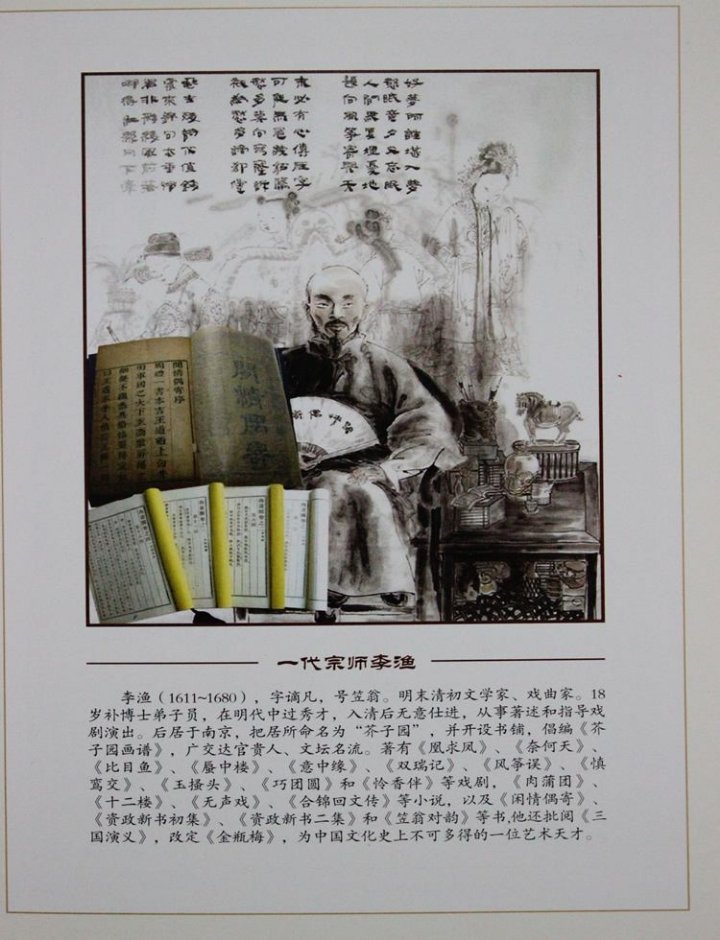

【民间故事】《李渔大名留武汉》

兰溪☆赵 锡 洪

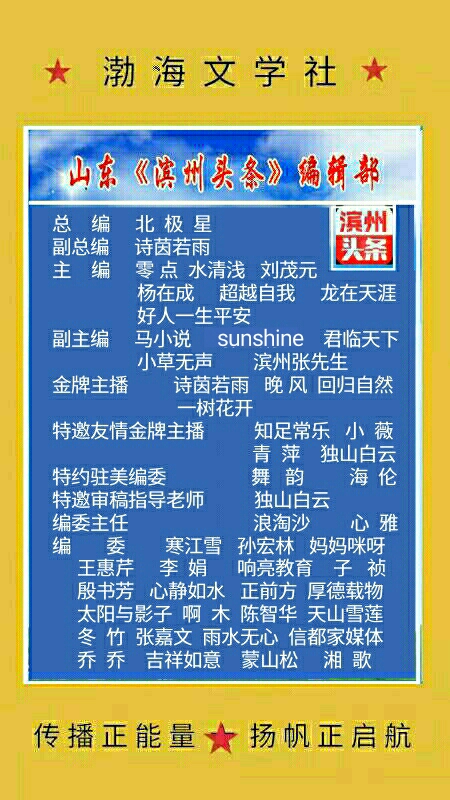

总编☆北 极 星

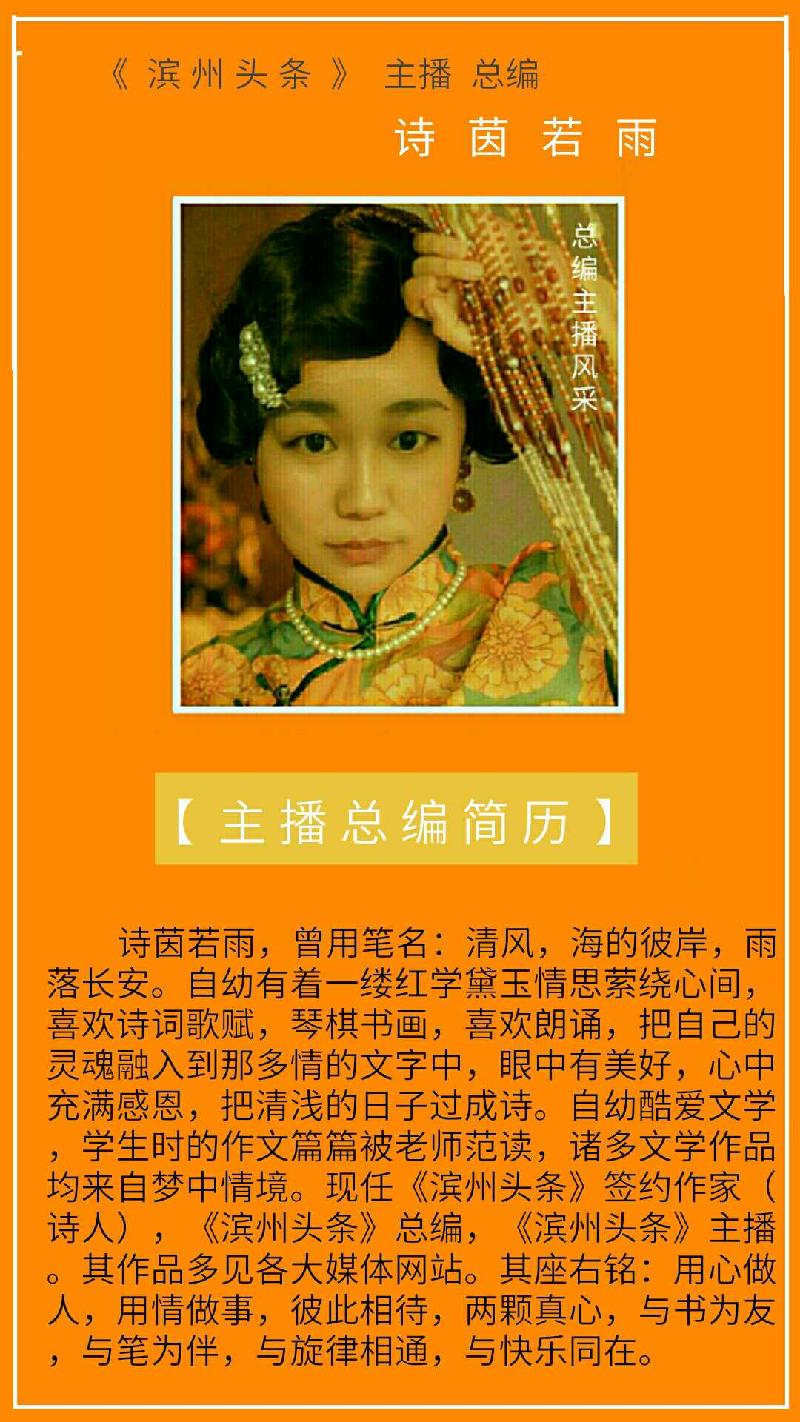

主播☆诗茵若雨

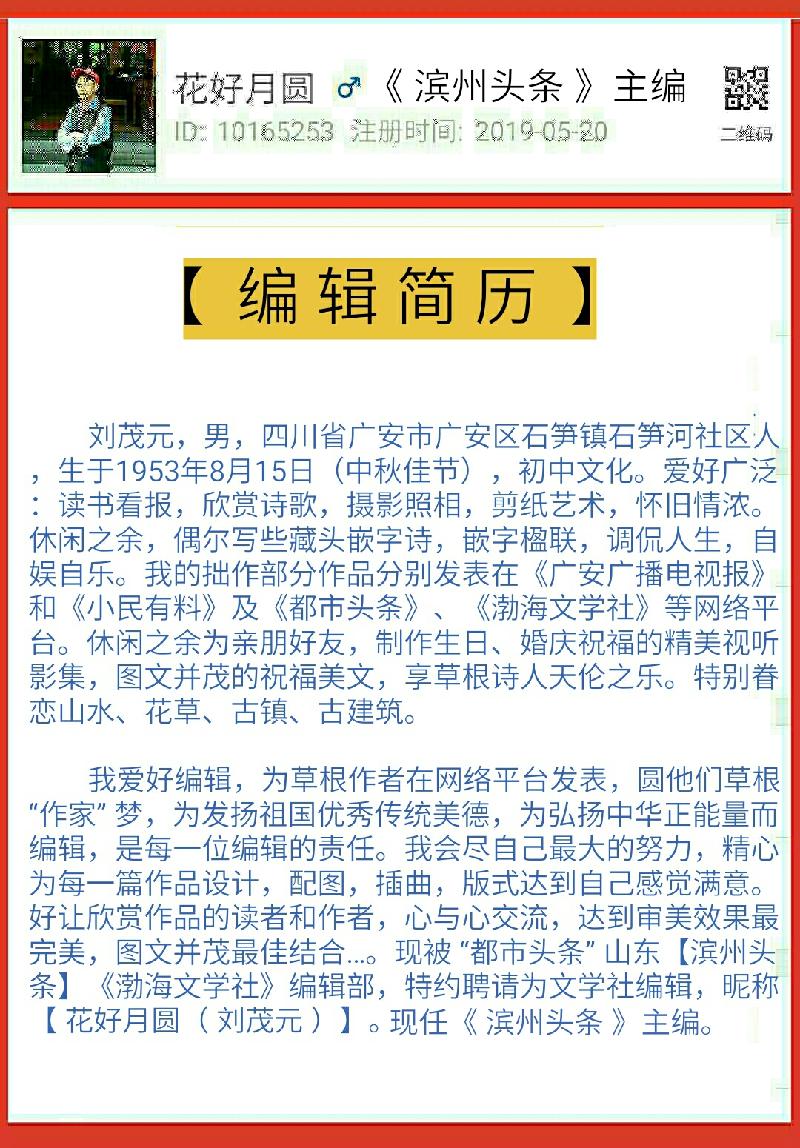

主编☆刘 茂 元

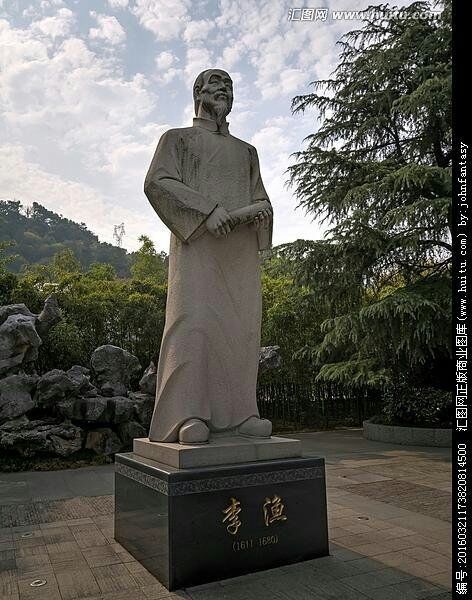

清代浙江兰溪夏李村的李渔,他的一生富有传奇色彩。不仅当过李氏祠堂长(即村官)。后又变卖在家中所有家产,全家移居杭州谋生,做起了写小说作书画,搞印刷书籍等文化传播小老板。到了中年他又在杭州创办了李渔家庭昆曲戏剧班。培养了一支十余人演员。走自编自导戏班巡演路子,他的家庭戏曲班办的十分出色,闻名遐迩。不仅在全国大江南北巡回演出,而且名气打响了京城。演岀到过的地方有远至北京,山西,山东,陕西,甘肃,武汉,荆州,南京,苏州,以及安徽,江西,福建等省,近至本省杭州,衢州,金华,丽水,兰溪等地。

康熙11年,即1672年。那年李渔已有62岁了,李渔家的戏曲班在南京演岀,消息传到汉阳知府纪子湘那里,很快又被好友纪子湘邀请武汉演岀。李渔就带领乔姬,王姬等戏班子十余人坐船到达武汉。这一年,他在武汉居留时间最长,足足有一年多时间。

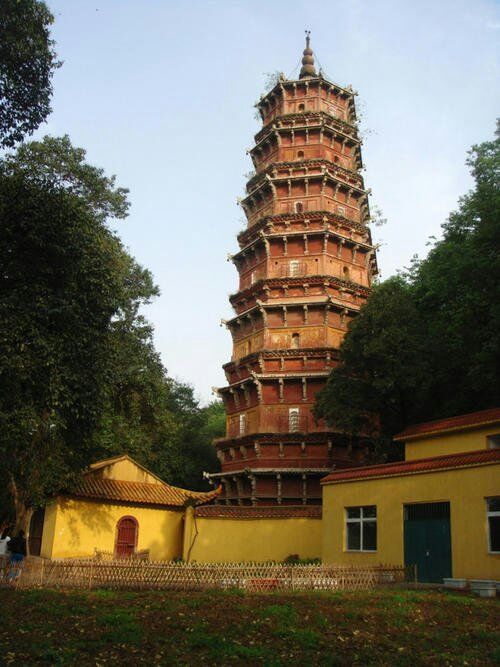

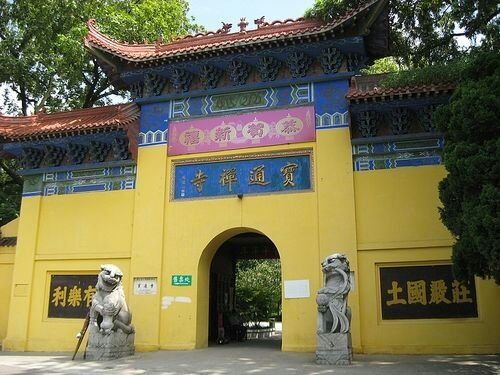

在这一年多时间里,他除了家庭戏曲班在武汉巡回演出之外,抽空时还游览了武汉名胜黄鹤楼,武昌宝通寺等名胜古迹。

到达武汉没有几天,汉阳知府纪子湘就陪李渔游览了黄鹤楼,宝通寺等名胜古迹。

在游黄鹤楼时,李渔诗兴大发,当即挥毫题诗七律一首。

七律:登黄鹤楼

十年心醉此楼名,今日登临体较轻

目眺神仙追去鹤,酒浇鹦鹉吊狂生

莫嗟老大无休息,还喜中原少战争

试倚危栏听逝水,至今犹作鼓鼙声

在游览宝通寺时,他又在老子大殿题写了一副对联:

天下名山僧占多,也该留一二奇峰,栖吾道友;

世上好活佛说尽,谁识得五千妙论,岀我仙师?

在武汉,李渔还遇上了自己的同窗好友张缙彦。老朋友相见后,张缙彦自然好客,将李渔一行到家作客。席间两人共饮,张缙彦建议李渔以对联助兴。于是,他就唤书童取来笔墨纸砚伺候。

张缙彦就叫李渔先岀句。李渔看到书童磨墨时一不小心将墨汁溅到手上,他便起身随接写下上联:

书童磨墨,墨抹书童一脉黑

张缙彦不知如何相对,恰好侍女梅香过来筛酒。当她往暖酒炉中加煤时,突然有块炸裂的煤尘落到梅香的眉毛上,头脑灵活的张缙彦眉头一皱,挥毫地写出了下联:

梅香添煤,煤爆梅香两眉煤

在场的人都竖起大拇指,连声称妙。梅香一边筛酒一边说:“李伯伯大名鼎鼎,学识渊博,奴婢有个岀句,请当场指教,不知可否。李渔微笑着说:有何不可,说来听听。”只见梅香望着窗外的远山说:

连云山,翠屏山,山山出大小尖峰,四维罗列

李渔听后,十分惊讶。他没想到张府的侍女也是一位才女。于是,他一边赞不绝口,一边借机构思对句。当他想到武汉由三镇组成,便一下子对出了下联:

武昌口,汉阳口,口口回上下卡子,千里重关

当张缙彦听到如此快速的地名绝对时,“老友呀,你的聪明大才智,张某不及,惭愧惭愧。”李渔谦虚地说:“哪里,哪里?”

张缙彦说,“你是贵客,也是戏班班主,我以三句不离本行,都说戏班子里有不少唱戯高手,我建议就以唱戯为题作对联好不?”李渔说:“好,好,好。”

张缙彦略一思索,马上出了上联:

唱字两个曰,曰喜怒,曰哀惧,无非借口传话

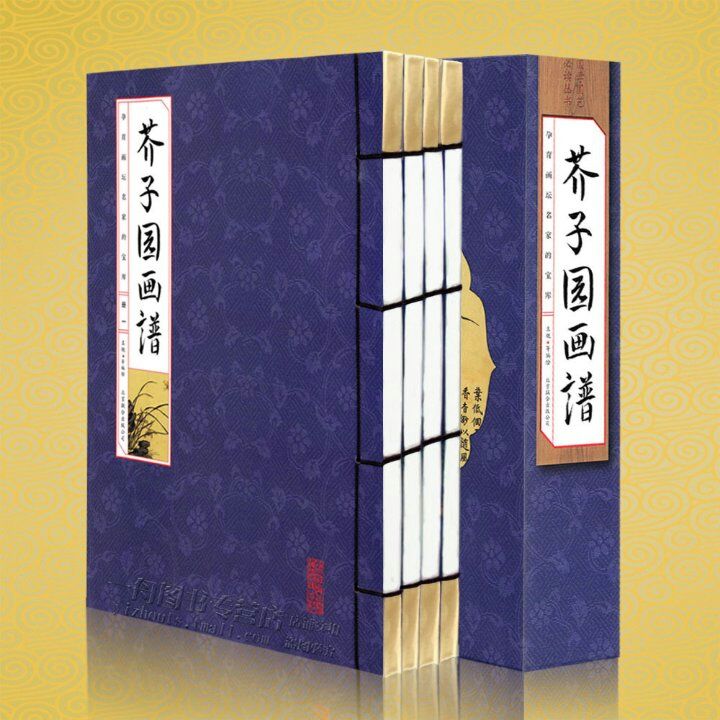

李渔对对联是他的强项。他编的《笠翁对韵》早就出版传遍全中国。他针对这到唱戯二字嵌首联,一想到戯字可拆开成虚与戈,说明戱是借助于虚构的山河,社稷,通过台上演员们动干闹戈来表现社会变迁,人间的世态炎凉,惟妙惟肖地说明戏剧艺术的特点。想到这里,他站了起来微笑着说: “下联有了,大家听好了:

戯字半边虚,虚山河,虚社稷,谁知动干闹戈”

李渔话声刚落,只见在场的三桌客人都“哗哗哗”地鼓起了手掌。大家都竖起了大拇指,十分佩服,李渔学富五车才,才高八斗并非虚传,他才思敏捷的杰出才华,更是令人佩服……

从此,李渔在江湖上的名气越传越大,他以文交友人文佳话在民间广泛传播,而且越传越神奇……

作于2020年3月11日。