人体就是宇宙的缩影!宇宙有损人体必残!

地球从开天辟地距今已有46亿年,生物起源距今也有38亿年,而人类文明(以文字的诞生为标志)在地球上存在时间充其量才几千年,我们的大千世界就像宇宙的刹那间擦起了一个小火花……

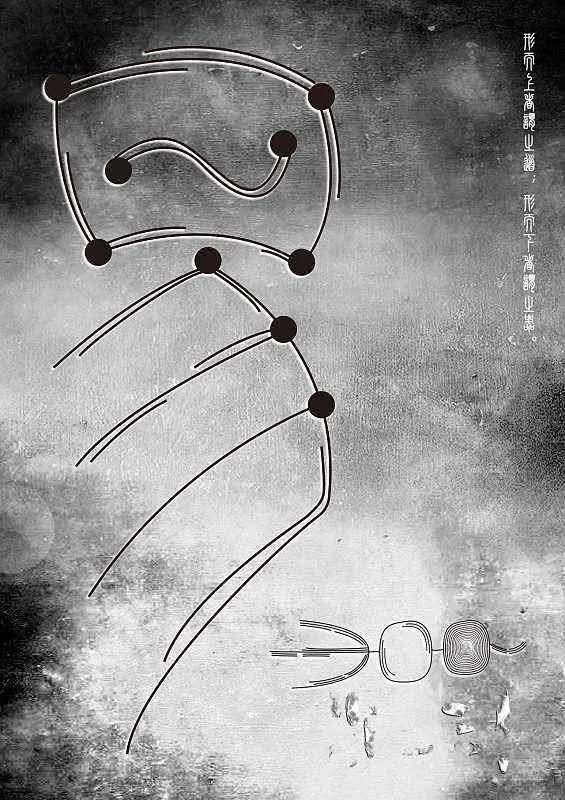

所以,古代中国人一直喜欢研究大自然的规律,仰观宇宙星象,俯察虫鱼鸟兽,所以才有了《易经》这样的哲学著作,有了”天人合一“的大格局,然后讲究“顺天而行”,把人的身体和天体运行的节律一致,

比如人有24个脊椎骨,一年有24个节气,再比如太阳系里金、木、水、火、土星的运转,和人体内五脏六腑的协作本质上都是一样的,人体就是宇宙天体在世界上的一个投影,只有去顺应天道,才能和自然和谐相处,益寿延年……

而西方现代理论,最在乎的并不是大自然的客观规律,而是把事物结构化和拆分,甚至一直拆到基因,更愿意以“自我”视角看世界,这就使把人和自然对立起来,力图用各种发明去要抵制和逃脱自然规律,这就是“逆天”。

这就是中医和西医的区别,也是东西方文化的差异。

尤其是西方开始文艺复兴以来,过于强调”人“的本身,认为人是宇宙的精华、万物的灵长,一切都是以人的喜怒哀乐为尺度,去对待世界。这种价值观一直到现在都在主导人类的发展,把世界变成了一片”弱肉强食“的丛林。 人变得越来越自私、贪婪、不可理喻。

正是因为一意孤行,不注重大自然本身的规律。所以大自然和人的默契就越来越少,每当发生地震海啸等灾难,鱼虫未死一只,人类却尸横遍野,人类这几百年来妄自菲薄造下来的孽债,终究是要还的……

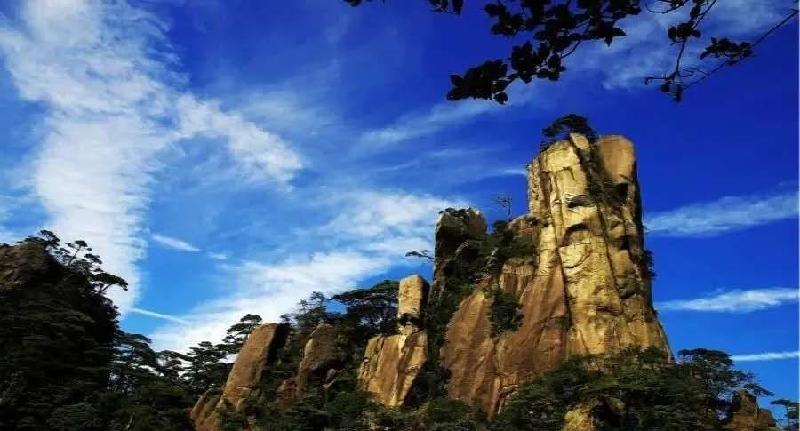

自然生态的智慧

道教文化作为中国传统文化中的重要支柱之一,具有十分巨大的历史和现实意义。这一点已引起越来越多的学者所注意。经过几代学者的悉心整理、探索,道教文化在中国传统思维、传统道德以及中国文学史、科学史上的重要贡献不断被揭示出来,特别是它在生态文明建设上的地位逐渐被人们所认识。

人们肯定道教作为中国文化的重要一支,在形成中华民族的民族凝聚力方面,起着别的学说所不可替代的作用。

当代世界人类面临许多严峻的生态问题、环境问题、资源问题、人口问题等。这些问题的解决已经不是单纯的自然科学认识和技术方法可以解决的,它必须在自然科学和人文、社会科学合流的基础上才能展开研究,寻求解决的途径。

道教圣典《道德经》,是世界上第一部生态文明的倡导书,是中华民族文化中的瑰宝。在2500多年前就提倡道法自然,人要与自然和谐相处,人道要服从天道,实现“天地人合一、万物一体”的目标。

道教认为人的生命来自大自然,人是大自然生命的一部分,强调人与大自然应当和谐为一,维护整个自然界的和谐、平等与安宁。并且教人遵守大自然的规律,保护自然环境,节约自然资源,维护生态平衡,作为人类本身赖以生存与持续发展的重要前提。

道教自古以来提倡“返朴”、“俭约”的生活方式,这本身就是一种对于自然环境的保护和自然资源的节约。对于修真悟道之士,道教更是提倡要求参赞万物之化育生成,不许伤害或扰乱生活在大自然之中的一切动植生灵。

对内而言是为了培养生态环境,利济万物,同参造化。在维护自然生态和保护自然资源方面,数千年来道教无论对于个体生命还是人类生命,与大自然之间的和谐平衡,以及当今世界存在的能源危机,都有重大的现实意义,为现代和未来世界处理人与自然,人与社会的关系提供了智慧源泉。

我们的道教始祖老子认为人只是自然的一部分,而不是自然界的主宰,“万物归焉而不为主”。庄子也讲到:“天地与我并生,万物与我为一”、“磅礴万物以为一”,“夫至德之世,同与禽兽居,族与万物并”。

早期道教经典《太平经》提出:“天地中和同心,共生万物”,认为理想的太平世界是人与各个层次的自然事物和谐相处,共生共荣。道教思想家葛洪认为,万物一体的平等意识也非常明确和丰富。即人通过修炼可以实现“长生久视”、“肉体成仙”的理想。这个理想也就是与自然齐一或万物一体的境界。

所以,自然与人应返补归真,到归一,也就是天人合一、万物一体,再上去就是与道合一,就是所谓的练虚合道的境界了。由此可推衍出自然生态和心灵生态的智慧。自然生态强调万物和谐共生,心灵生态追求心灵的和谐愉悦。二者相互关联、相辅相成,共同构成了“万物一体”论之生态智慧。此生态智慧对当前的生态文明建设、道德文明建设有极大的启示作用。

人与自然和谐相处,共生共荣是道教生态伦理观的重要内容。一方面,人们需要从自然界获取生活资料,以维持人类的生命。另一方面,人类需要承担起保护自然的义务和责任,使人类的家园更美好。

人类与自然的关系并不是一种简单的征服与被征服的关系,人类科学技术的进步除了改善人类的生存条件外,还应有不损坏自然的相应约束,应有维护人与自然和谐的功能。否则科学很多方面的进步在一定意义上对于人类来说也是一场福祸相伴的悲喜剧,甚至是一场灾难。人类与自然,只有处于一种能够满足人类永恒生存的和谐之中,才是长久之道。

《道德经》第25章曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然”。这四句话是千古不易的密语,是道教思想精华之所在。从古至今中外,无数人都作过阐述和解释,但释者角度不同理解也炯异。其大意说:人要效法地,因为大地承育了人类;地要效法天,因为天覆盖孕育了大地万物;天要效法道,因为道化生了天地万物;道要效法自然,因为道是自然运行法则。

其实,这4句话阐明了道教天地人合一的辨证准则。最终人类要与自然合和,这是人类与多种生存环境的综合动态平衡和谐,体现了人与自然的协调发展的观点。

“天人合一、万物一体”观视万物的存在价值为同一,它们与人同在,但是这并不等于人类因与万物具有同等的内在价值而不能合理利用万物,人虽与万物一体,但只要循“理”即可权衡轻重缓急做出适当调适和处理。天地万物已融入人的生活领域,与人的生活息息相关,不可须臾相离,风雨露雷、日月星辰、禽兽草木、山川土石本是自在之物,但作为人生存的条件,已与人类生活融为一体。人能“以五谷养人”、“以药石疗疾”是自然之物对人的关照和馈赠,万物一体、和谐共生的体现。

《阴符经》中讲:天生天杀,道之理也。天地万物之盗,万物人之盗,人万物之盗。三盗既宜,三才既安。就是告诉我们,天地生育万物,天地也会刑杀万物,这是大自然的道理。春夏秋冬,就是生育;秋收冬藏,就是刑杀。天地刑杀万物,就是对万物的夺取;万物使人从生到死,就是万物对人的夺取;万物为人多用,就是对万物的夺取。

但是三者之间的夺取必须配合恰当,才能三才安定。如果天地刑杀万物太过,就会成为成为不毛之地;如果人类夺取万物太过,比如人口繁殖过剩,物质需求过大,砍伐森林太多,猎杀动物严重,造成资源缺乏,生态平衡遭到破坏,必然导致大自然对人类的报复和惩罚。所以应当保护环境,节约资源,才能维持人与天地万物的平衡,达到人与自然的和谐,合于大道。

对于如何处理人与天地万物之关系。在道教的教理教义中,同样也提出一系列热爱自然、尊重自然和保护自然的先进理念;主张无以人灭天、与自然天地为友的整体观念;知常知和的平衡思想;知止知足的开发原则、热爱自然的伦理智慧等。

心灵生态的智慧

道教的劝善思想和戒律规范,对促进人心向善和加强精神文明建设具有一定的积极作用,对促进社会稳定和构建社会主义和谐社会具有重要的现实意义。

《道德经》中讲:“天地相合,以降甘露,人莫之令,而自均也”,“充气以为和也”。

道教认为“和谐”是宇宙之间森罗万象的芸芸众生的运动定义,任何万物都在“和谐”的运动。道教本身就是一个追求社会和谐的宗教。其一,道教倡导“众善奉行”,体现了人与人相互和谐的思想。人与人之间的和睦相处是人类社会文明进步的重要标志。道教强调人与人之间要相互尊重、相互理解、相互宽容,在“众善奉行,诸恶莫作”的思想指导下,创造“慈爱和亲”的道教理想社会。

《度人经》称之为“齐同慈爱,异骨成亲;国安民丰,欣乐太平”,具体行善规戒要做到“不杀、不害、不嫉、不妒、不淫、不盗、不贪、不欲、不憎、不疑”等。要乐人之成,悯人之苦,济人之危,平等一心,和同一切。使“良知”恢复到“不待虑而知,不待学而能”的本然状态。人之良知、人之明德,其感通不限于一事一物,必须扩充至天地万物,达至“与天地万物为一体”的和融之境,形成人与自然、人与社会以及人之心灵和谐之境。

在处理人与人的关系问题上,道教提倡人们在国家法制和道德的约束充分实现人的自由,让人们按照自己的本性去行事,劳有所得,获其所应得,整个社会在法制、物资分配等领域体现出公平、正义、平等,这样人们才能和谐相处,没有争夺与冲突。

在人与自身关系的问题上,道教强调应该顺应自然之道来实现人的心灵生态建设。怎样实现心灵生态建设呢?

一方面,要避免正常的自然的生理和心理需要不能满足而对身体造成损伤,另一方面更要避免过分的感官享受对人身心的伤害。老子说:“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎,令人心发狂,难得之货,令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。”

当然,现实生活中的人与自身冲突的原因很多,比如人与自然、人与人的冲突会直接导致人与自身的冲突,所以,人与自身冲突的解决,必须综合加以考虑,要充分考虑社会环境、家庭、学校等各个方面。

道教思想对于解决个人与自身冲突具有很强的指导意义,为在当下社会进一步完善与制定文化政策及相关配套措施来解决一些大众心理危机、促进社会和谐稳定提供了宝贵的智慧资源。

在新的世纪、新的时代、新的潮流中,让我们去把握历史发展的脉搏,用富有时代气息的语言,去诠释道教文化的内涵,将道教“天人合一、万物一体”的生态智慧彰显给人们,让我们地球村上的每一个人都能够善待我们的生存环境,善待自己。倡导人们身体力行,达到人类与自然和谐相处,解决世界的生态危机。求得人类群体和个体的最佳生命状态、最佳生命质量,最佳生存时空、最佳生存环境,并不断升华自己。

精华热点

精华热点