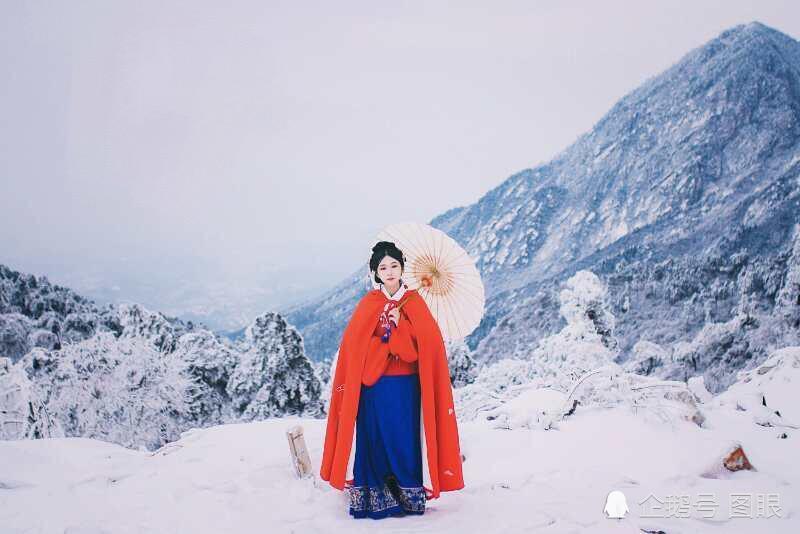

【圆圆说汉服】

读古诗 说袄裙

元代女诗人郑允端,字正淑,生于元英宗泰定四年,即公元1327年,卒于惠宗至正十六年,即公元1356,年三十岁。允端生于儒学世家,自幼颖敏,擅工诗词,且题涉甚广,后人称之为“女中之贤智者”。遗著《肃庸集》,后因颠簸,散失过半,仅百余诗传世。其中一首诗,名曰《拟寄衣曲》:

男儿远向交河道,铁马金戈事征讨。

边头八月霜风寒,欲寄戎衣须趁早。

急杵清砧捣夜深,玉纤铜斗熨帖平。

裁缝制就衣袄裙,千针万线始得成。

封裹重重寄边使,为语夫君奋忠义。

好将功业立边陲,要使声名垂史记。

此诗“交河”“霜风”“铁马金戈”及“千针万线”等,诗写边关,已近冬寒,作为将士的妻子,彻夜浆洗,缝制棉衣,寄往边关,并嘱夫婿,志向高远,建功立业。其中的“袄裙”,是古代中国的传统服饰,元朝普遍存在棉衣,连绵至今,已有近千年历史。

袄裙,上袄下裙的统称,源于南北朝时期北朝的“胡服”,但在元朝之前,并无袄裙流行,直到元朝统治中原以后,袄裙才在中原多了起来。但元代蒙古女人不穿裙,只穿袍,就此猜测,袄裙是东北地区的民族服装,元朝统治中原时期才传入中原,也就是明太祖朱元璋坚决取缔“两截胡服”——窄袖短衣,下服裙裳。

但是,朱元璋的取缔,不但没有成功,而且在明朝后期乃至清朝、民国,成为冬天的女装主流。最为重要的,是袄裙的形制演变,从元末明初的“交领短袄+裙”,到明末清初的“立领长袄+裙”,再到清末民国初的“十八镶滚短袄+裙”,以及后来的“袄裤”,都是袄裙的变异。

而今天所说的汉服“袄裙”,一般是指有里子的双层“上襦”和单层的“下裙”。

裙,穿着方便,行动自如,且样式多变,微风轻轻一吹,全是美感。在我们眼中,裙子单薄,夏天才穿。但在古代,冬天也穿裙,样式有褶裙、马面裙、凤尾裙及月华裙等。特别是明朝末年,裙子的装饰很讲究,褶裙的裙幅也很多,最多增至十幅。而腰间的褶裥,也比较密集,甚至每褶都有一种颜色,腰带上挂上一根 “宫绦”,极其好看。

袄,最早出现在南北朝时期,隋代的缺胯袄子是武官制服的一种,属交领、长袖的短衣。后来又在贴身的小袄外,饰以各色的凤冠、霞帔、披风等,点缀各式各样的珠宝,让人找到春天的感觉。

明代的女子,十分注重上袄和下裙的搭配。一般来说,上袄有长袄、短袄两种。相对短袄而言,长袄的搭配,能够让整体看起来更加华丽,更加端庄。相对长袄而言,短袄和下裙的搭配,则会更加显得年轻,更加清新、活泼。

而与长袄、短袄搭配的裙,也分多种,主要看裙的质地。一般,裙是纯色的,看上去淡雅;裙以织金,看上去富贵;而裙以妆花,则是华丽。

举报