青崖 卧佛寺 郑板桥

作者 刘云平 北京

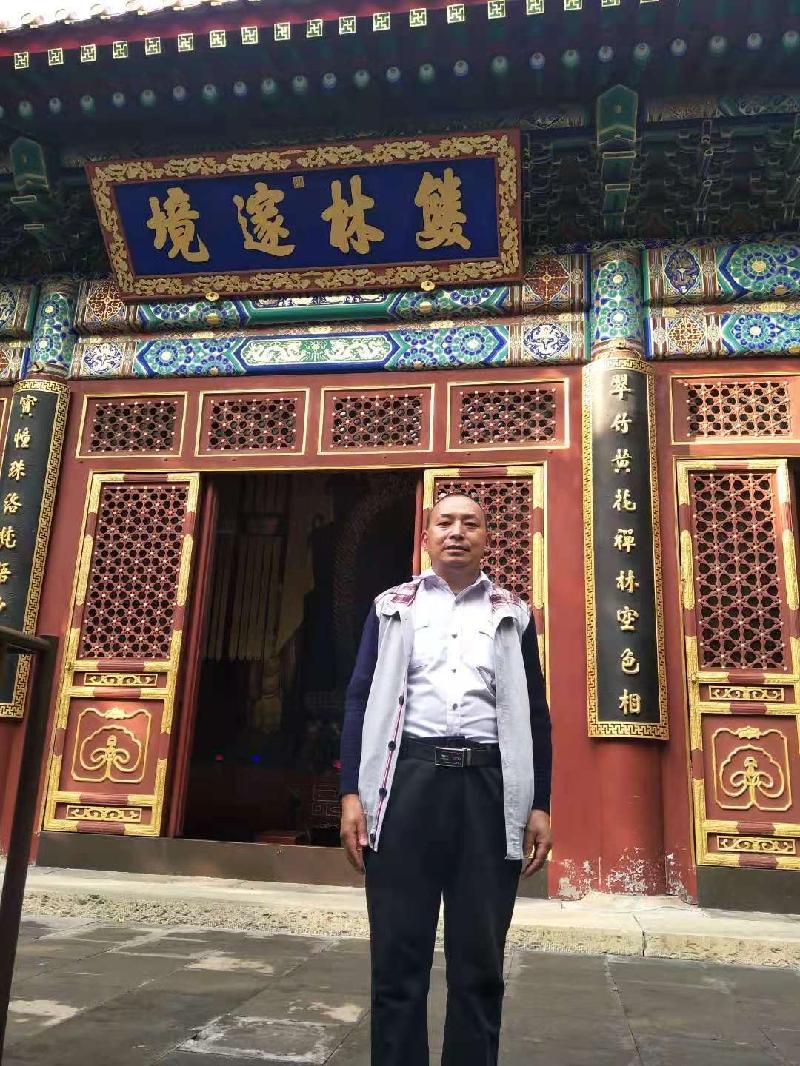

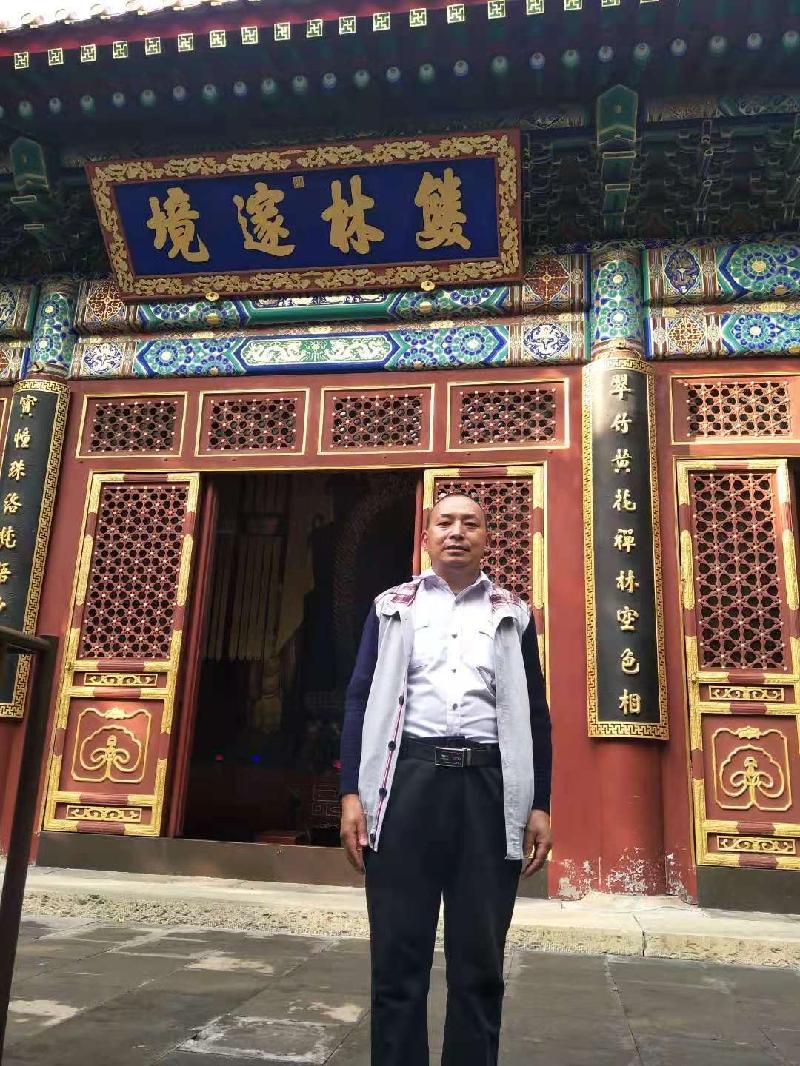

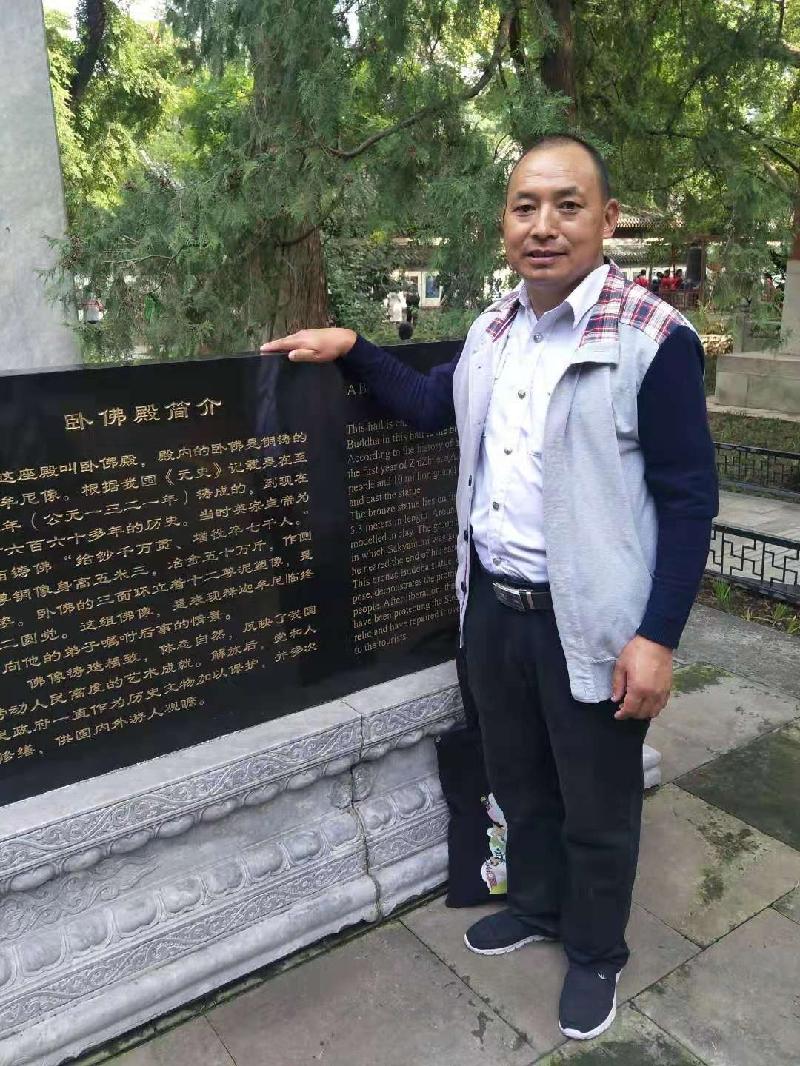

1 北京香山下有一座卧佛寺,建于初唐,正名叫做 “ 兜率寺 ” 。

卧佛寺是一座有着 “ 大唐风度 ” 的古老寺院。 “ 兜率 ” 者何也 ?乃 “ 妙造 ” 之意,又作 “ 三十三天最高天 ” ,乃佛教内最高的层次。这里供奉依照唐僧玄奘从 “ 西天 ” 带回图纸雕琢而成的檀香木卧佛。 至治元年(1321年)又在寺内铸造了一尊五十万斤巨大的释迦牟尼佛涅槃铜卧佛像,因此,一般人都把这座寺院叫作 " 卧佛寺 ” 。

大清帝国的康熙、雍正、乾隆三位皇帝,在卧佛寺修建了庄严的皇家行宫。卧佛寺留下了威严皇帝、风流骚人、虔诚香客的身影,有了所谓 “ 环都城号为名刹者,曾不及寺之光显也 ” 的称誉。

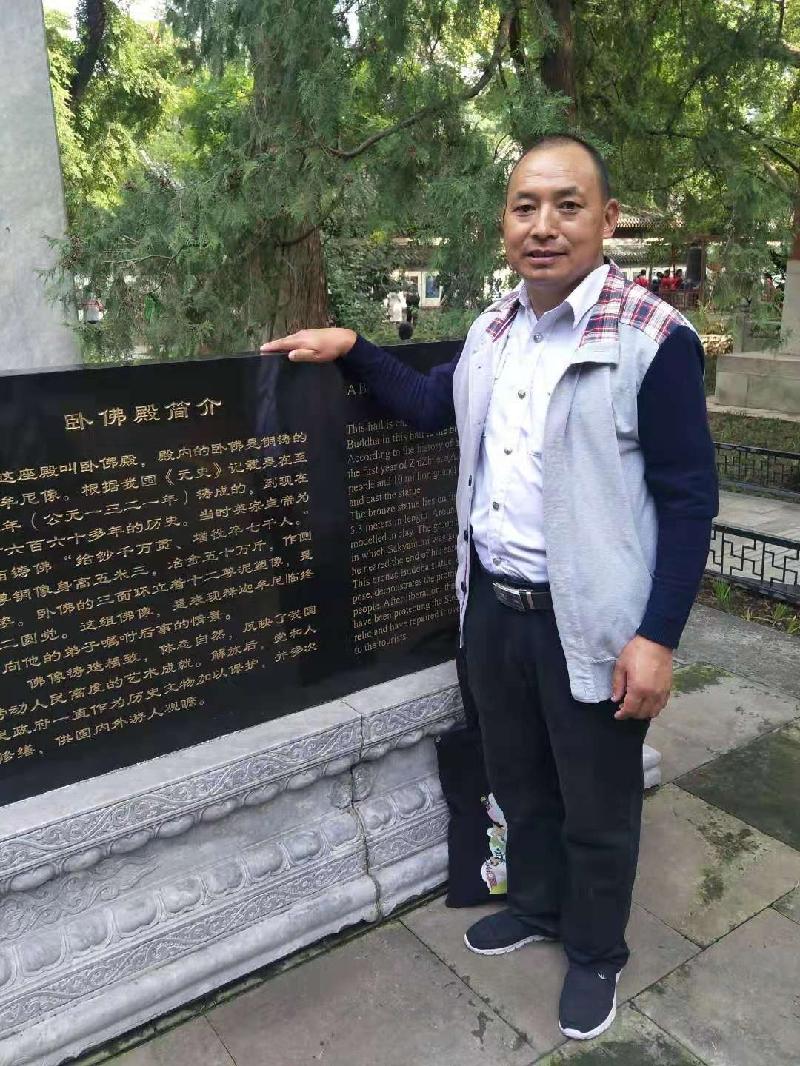

卧佛寺 铜卧佛是中国,也是世界上现存最大的铜制卧佛。

2 青崖,俗姓丁,名元日,字青崖,淮安盐城人。生于康熙十九年(1680),卒于乾隆十一年(1746)。

青崖自幼聪颖机敏,年仅七岁,即有出家的想法。他的父亲丁偶梅处士和母亲易氏倍感惊诧,便送他到永宁寺出家。其后,游历各寺,拜访名师,寻求佛理。

雍正十二年 (甲寅,1734)秋,奉雍正皇帝诏命来京。雍正皇帝见青崖 “ 仪观修伟,戒行精严,其为教,有提唱之妙,无捶拂之炫,直指向上,力挽大法,而潇洒出尘,不堕色相,不尚机锋,尤得不二法门妙谛 ” ,给予重赏,赐紫衣四袭及宝盂、玉如意等物,留在宫中。次年(1735),命青崖 “ 出主天童寺法席 ” 。

雍正十三年八月,雍正皇帝薨逝,四皇子宝亲王弘历即位,令苏州织造海保将南游的卧佛寺住持超盛禅师及青崖一起送到京城,后令青崖继任卧佛寺住持。

青崖因其佛学造诣,备受皇帝宠信,与当朝官员、文人墨客也多有往来。

3 “ 扬州八怪 ” 之一的郑板桥,江苏兴化人,是以 “ 诗、书、画 ” 三绝闻名于世的清代书画家、文学家。 他曾四次进京,留下许多佳话。《郑板桥传》、《板桥纪年》和《北京史话》中略有记述。

康熙五十三年(1714年)九月,21岁的郑板桥首次赴北京,暂居于西郊瓮山,今颐和园一带附近。因山前山后寺院较多,他便到多座古刹寻访,与好友谈禅论画,并在漱云轩用小楷体书写了欧阳修的《秋声赋》。书画界认为这是郑板桥,流传至今最早的书法作品。

郑板桥二次进京是在雍正三年(1725年)。在京期间 与 “ 禅宗尊宿及其门羽林诸子弟交游,放言高论,臧否人物,因而得狂名 ” 。他还结识了康熙皇子、慎郡王允禧。此次进京他除了广交朋友外,还在京城巡游,并将自己在京城的所见所闻,写成了《燕京杂咏》。

4 乾隆元年(1736年),郑板桥第三次进京。五月于太和殿前丹墀上参加殿试,“ 中二甲第八十八名进士,为赐进士出身 ” 。为此他特作《秋葵石笋图》并题诗曰:

牡丹富贵号花王,芍药调和宰相祥。

我亦终葵称进士,相随丹桂状元郎。

由此可见他的喜悦之情。然而,中了进士并不等于就有官做,朝中没有 “ 靠山 ” 的郑板桥,只好在京闲居。于是他游历京郊的禅林寺院,与僧人广交朋友,谈经论法,自得逍遥。他曾与西山法海寺的仁公上人、瓮山无方上人和香山卧佛寺的青崖和尚有过交往,相互唱和,留下不少诗篇。

《赠瓮山无方上人二首》

是郑板桥创作的一组五言诗。

(一)山裹都城北,僧居御苑西。①

雨晴千嶂碧,云起万松低。②

天乐飘还细,宫莎剪欲齐。③

菜人驱豆马,历历俯长堤。④

(二)一见空尘俗,相思已十年。⑤

补衣仍带绽,闲话亦深禅。⑥

烟雨江南梦,荒寒蓟北田。⑦

闲来浇菜圃,日日引山泉。⑧

注释译文

①译——瓮山位于都城的北面,和尚住在御苑西面。释——山:瓮山。在京北偏西。御苑:乾隆时名清漪园,清末始扩建为颐和园。瓮山在它的西边。 御苑也指圆明园,翁山之阳有圆静寺,无方上人在该寺出家。

②译——雨过天晴,群山一片碧绿,白云泛起,显得山中的松树都低了。

③译——(在山上听到)宫中的音乐缥缥缈缈地传来,(看到)御苑中的草坪经修剪后显得齐齐整整。天乐、宫莎:均指御苑中物。天乐:皇家所演奏的音乐。宫莎:宫中的草坪。莎(suō):草名。

④译——从山上远远望去,农夫骑着如芥豆的马,还能够清清楚楚地俯视长堤。豆马:从远处望去,马小如芥豆。荆浩《画山水赋》:“ 丈山尺树,寸马豆人。” 历历:分明的样子。

⑤译——当年与您一见就消除了世间的俗事,到现在已经相距十年了。作者三十二岁初会无方于江西庐山,至赠此诗已逾十年。

⑥译——衣服经补过仍然带有补丁,无方闲谈时也带有禅意。两句写无方衣着俭朴,首先甚高。

⑦译——忆昔江南烟雨中相会的情景已渺茫如梦,如今我们在荒僻寒远的蓟北种作。释——江南:指庐山。据《怀无方上人》诗:“ 伊昔茅棚晒秋药,我混屠沽君种作。” 则作者再遇无方之时,无方正从事采药、种作,故云。蓟北:古蓟地在今北京市西南,这里指燕京。

⑧译——这两句是说:每天引来山泉,闲来就浇灌菜园。

5 郑板桥与卧佛寺主持青崖和尚的交往,更可以称得上一段佳话,二人关系甚密,常一共品茶论诗,板桥有 :

《访青崖和尚和壁间晴岚学士、虚亭侍读原韵》

西山肯结万山缘,吹破浓云作冷烟。

匹马寻经黄叶寺,雨晴稻熟早秋天。

渴疾由来亦易消 , 山前酒旆望非遥。

夜深更饮秋潭水 , 带月连星舀一瓢。

屋边流水势潺湲,峭壁千条瀑布繁。

自是老僧饶佛力,杖头拔处起灵源。

烟霞文字总关情,袍笏山林味总清。

两两凤凰天外叫,人间小鸟更无声。

品评 : 清澈的潭水 , 倒映着天上的星辰与明月。在这宁静的深夜里 , 忍不住拿起瓢子来喝水 , 水中的星月也一块给舀了起来。夜深人静 , 喝一瓢潭水 , 意境脱俗清逸 , 别有一种迷人的韵味。

郑板桥称 : “ 屋边流水势潺湲,峭壁千条瀑布繁。” 可以帮助后人感受乾隆时代卧佛寺的胜景。

诗最后一句云 : “ 烟霞文字总关情,袍笏山林味总清。两两凤凰天外叫,人间小鸟更无声。” 颇可见下层文人心态。

试想,一位是高僧,一位是高人,禅友加诗人,在朗朗秋月的夜晚,促膝长谈,天机融畅,该是怎样的情景,怎样的风度啊 !

郑板桥在《寄卧佛寺青崖和尚》诗中写道: 山中卧佛何时起,寺里樱花此日红。

骤雨忽添崖下水,泉声都作晚来风。

紫衣郑重君恩在,御墨淋漓象教崇。

透脱儒书千万轴,遂令禅事得真空。

对香山卧佛寺的秀丽风光进行了生动的描绘。郑板桥在卧佛寺小居期间,结识了不少新朋友,其中有户部郎中伊福纳,在其携同下,郑板桥到香山观赏红叶。 “ 红树年年只报秋,西山岁岁想同游 ” ,这是他此行的真实写照。他在京闲居一年,仍没有谋到一官半职,只好南归扬州。

6 乾隆六年(1741年)秋,郑板桥第四次,也是最后一次进京,他到卧佛寺与青崖禅师、勖宗上人等旧友欢聚。此时,青崖禅师已经62岁,郑板桥作《山中卧雪,呈青崖老人》 :

一夜西风雪满山,老僧留客不开关。

银沙万里无来迹,犬吠一声村落闲。

郑板桥为了求得 “ 候补官缺 ” ,他将自己的诗作和书画作品赠与慎郡王允禧,得到慎郡王的赏识。不久在他的举荐下,郑板桥终于在他中进士后的第六年,即乾隆七年(1742年)春,谋得了山东范县县令之职,后又做过潍县县令,此时郑板桥已年近50岁了。从此,郑板桥开始了他为时12年的县令生涯。

7 乾隆十一年 ( 1746 )春,青崖禅师圆寂,享年67岁。乾隆皇帝发内帑银一百两,和硕怡亲王弘晓银五十两,交给青崖禅师的嗣法弟子成煜,使其会同内务府官员一起办理青崖禅师丧葬事宜。

青崖禅师葬于卧佛寺 “ 西园 ” 内——今卧佛寺行宫万松亭南。

青崖禅师墓塔以砖砌就,前为石制供桌,左前为墓碑。碑额由文渊阁大学士史贻直篆,碑文由大学士张廷玉撰写、由张廷玉之子张若霭书。

8 乾隆三十年十二月十二日(1766年1月22日)板桥卒,享年七十三岁。葬于江苏省泰州兴化市管阮庄,现郑板桥林园陈列室西侧。

郑板桥纪念馆,全国有三个。一是位于江苏省兴化市昭阳镇牌楼北路2号。1983年11月为纪念清代书画家、文学家郑板桥而建立。 二是河南范县郑板桥纪念馆,位范县辛庄乡毛楼村,占地28亩,主体建筑 “ 三绝堂 ” 。三是郑板桥故居,位于江苏省兴化市东城外郑家巷7-8号。

9 郑板桥的名言 “ 难得糊涂 ” 为人们所熟知,郑板桥的 “ 糊涂 ” 人生,是别人无法超越境界。

作为清朝时期的大才子,其实现实生活中的郑板桥,他也是并没有受到过重用,一辈子也只不过是做了地方上的小官,可是他的诗坛的地位,则是令他名垂青史,写下诸多脍炙人口的名篇。

郑板桥的 “ 狂 ” 与 “ 怪 ” 只是他对当时现实的不满,他作了十二年的清官,勤政爱民,为救灾不愿与上司同流合污,挂冠求去,以卖画为生。他与佛教有殊胜因缘,虽然由于种种原因,身未出家,但却心倾出家之愿。

一座古刹的兴盛,得益于高僧的大德。 当我们游览卧佛寺这座千年古刹,踏在早已远去的高僧青崖禅师的履迹上时,是否也对生命有了一些新的感悟呢?

作者简介,刘云平 男 1971年6月5日生。洪洞县小北门刘家二十三代传人,自由职业者。

从小热衷文学写作,先后花费20年时间创作了百集三重奏系列作品,达十多万字,先后发表在《万里飘萍》《东边井儿》《临汾平阳方志》《洪洞报》《槐乡大地·周末版》和《老家》等报刊。现为洪洞县作家协会会员。

精华热点

精华热点