精华热点

精华热点

大辛殷商文化——文字起源的滥觞

郭 光 明

殷商文化,晚期商文化的统称。中国古代,随着商王朝的建立,以商族为主体的祖先,在其控制区内,创造出丰富的物质财富与精神财宝,人们将其这些物质的和精神的财富,统称为商文化。而商文化又被史学家们划分出早、中、晚三个阶段。殷商文化属于晚期阶段,也是商王朝在东方地区发展最为稳定、聚落和人口数量急剧增多阶段,因而大辛庄的殷商文化遗址,具有独特的文化面貌,代表着一定历史时期。

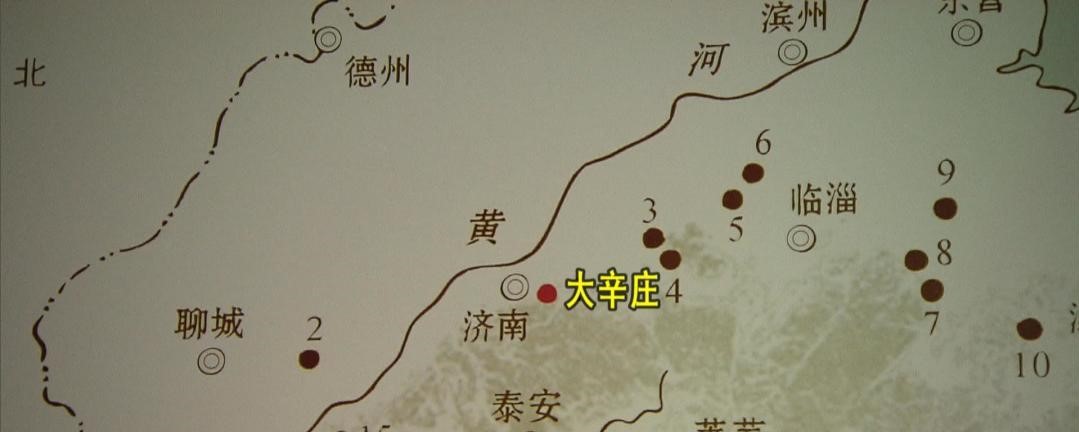

大辛庄殷商文化,以济南历城区大辛庄而命名,位于济南小清河冲积扇区与山前平原区的交界地带,北距小清河约三华里,隶属济南市历城区王舍人办事处。自1936年发现其端倪以来,到2003年卜甲的发现,标志着济南地区早在3200年前,不但是人类密集聚住区,而且还是区域性的政治、经济、文化中心,这对于研究商王朝的势力扩张、发展历程和文化的构成、变迁及走向,具有划时代的意义,因而早在1977年就被山东省人民政府命名重点文物保护单位,2013年经国务院核定,又公布为第七批全国重点文物保护单位。

文化遗址的发现

历史的重现,大都缘于偶然的火花碰撞,而大辛庄殷商文化遗存的发现,也不例外,但最早的发现,却有两个不同的版本。

其一,英国人的考古调查。

上世纪三四十年代,英籍汉学家林仰山(F·S·Drake)先生任教齐鲁大学时,出于对中国历史的热爱,曾多次对胶济铁路济南至周村段的古村落进行过考古调查,发现过一批重要遗址。其中,大辛商代遗址即为他的发现之一,时间大约在1935年初,并于次年冬天,带领学生前来实地调查,采集到了一些陶器、骨器标本、铜制箭头和残碎的铜觚上口,撰写出有关大辛商代遗址的调查报告,大胆提出大辛庄遗址与安阳小屯殷墟商代文化同处一个时间节点,于1939年、1940年在报刊上做了发表,引起了学术界的注意,也使得这处商代遗址为考古界所知晓。

其二,当地农民的无意收获。

坊间传说,遗址的最早发现者应该是当地农民王书田。1935年深秋,王书田从村东南的蝎子沟拉土垫圈。他在拉回家的土中无意中发现了一些骨质和铜制的箭头。这一收获,惊动了全村,很多人都去挖宝,有一次因为土洞塌陷,差点出人命,盗挖风潮才渐平。王书田曾经将手头的东西委托济南东门河清酱园老板牛星三代为出售,但没有结果。后来,又通过他的姨夫——在徐世昌门下任职的杨厚斋带至天津,卖给了一些公私收藏者。而现在,这些文物大多已经无从寻找。如今,王书田已过世,但这一切都得到其妹妹王英田的证实。

历次发掘的发现

遗址地势,南高北底,逐渐下倾,中间一条自然沟壑(俗称“蝎子沟”),由东南而斜向西北,将遗址个分为二。经现代勘察,遗址面积三十余万平方米,自发现以来,经考古工作者的多次考古调查、勘探、试掘和发掘,每次都是收获颇丰,可谓惊喜连连。其中:

1952年,山东省文物管理处对遗址首次进行科学、系统的调查,发现了少量的甲骨。

1955年,山东省文物管理处再次进行勘察,明确了遗址的中心,重点保护面积约十万余平方米,出土甲骨近百片,首次发现属于龙山文化晚期、二里头文化早期的素胎白陶。

1958年,山东省文物管理处又一次进行钻探、试掘,确定遗址总面积约为三十万平米,出土少量甲骨。

1960年,山大考古专业教师蔡凤书、刘敦愿出于教学需要,自发前来调查,意外收获一件完整的灰褐色陶盆,是为该校在遗址采集到的首件完整的商代器物。

1970年,山东省文物管理处、山东大学历史系考古专业组成联合考察队进行勘查,发现一批铜觚、铜戈等青铜器,并初步确定遗址产生于殷墟早期后段,距今三千多年。

1984年秋,山东大学历史系考古专业师生对商代房址和墓葬群进行考古勘查、发掘,首次出土成套的青铜礼器和大量的陶器、玉器、蚌器、骨器等文物。通过调查、发掘和研究,对商文化的面貌、特征有了更清楚的认识,对研究商代文化在山东地区的特征以及与岳石文化的传承关系方面有重要作用,是山东地区商代文化最具典型性的遗址之一。

2003年3月至6月,山东大学与山东省文物考古研究所和济南市考古研究所联合对遗址进行了较大规模的考古发掘,取得重大收获。此次发掘,出土了商代甲骨卜辞,这是继河南殷墟以外的首次发现,在学术界乃至整个社会上引起较大震动。它的出土,它或许可以证明遗址有可能是商代东方的一处中心部落聚集地,也可能是一处方国都邑,为重新审视大辛庄殷商文化遗址的性质,认识商王朝与周边方国特别是东方地区的关系,以及探索商代的政治制度和社会组织等,提供了重要的资料。

2010年,经国家文物局批准,山东大学历史文化学院考古系、山东省文物考古研究所、济南市考古研究所再次组成联合考古队,对遗址进行了为期10个月的考古发掘,发现一批重要的商代遗迹与遗物,引起学术界的高度重视。本次发掘区域分别位于蝎子沟东西两侧,总面积为2000平方米,共揭露商代灰坑252个、灰沟19条、墓葬141座、房址5座、窑址3座、灶2处、水井1座,获取陶器标本2359件、骨器和骨料1092件、蚌器和角器102件、石器和石料290件、玉器17件、青铜制品206件、原始瓷器标本27件,并采集大量动植物和土壤样品等自然遗物。其中蝎子沟以西主要为生活区,出土了丰富的日常生活遗物;蝎子沟以东揭露一处商代墓地,并发现一处回廊式夯土建筑基址。此次考古发掘最为重要的发现是商代墓地,迄今已发掘30余座墓葬,年代跨越商代前期后段至商代后期,绝对年代大约在距今3400年至3000年之间。发现一座面积较大的夯土建筑基址,这是遗址首次发现的大型建筑遗存,年代约为商代后期偏早阶段。这次的发掘、发现,被评为全国十大考古发现。

甲骨卜辞打破了殷墟垄断

甲骨文是商代王室贵族用于占卜和记事的文字,与当今的汉字一脉相承,是中国文字的鼻祖,也是中国最早的成熟文字,至今已有3000多年的历史。而大辛商代遗址发现的甲骨文,是继1899年发现的殷虚甲骨之后的又一次最大考古发现,被评为全国十大考古发现。

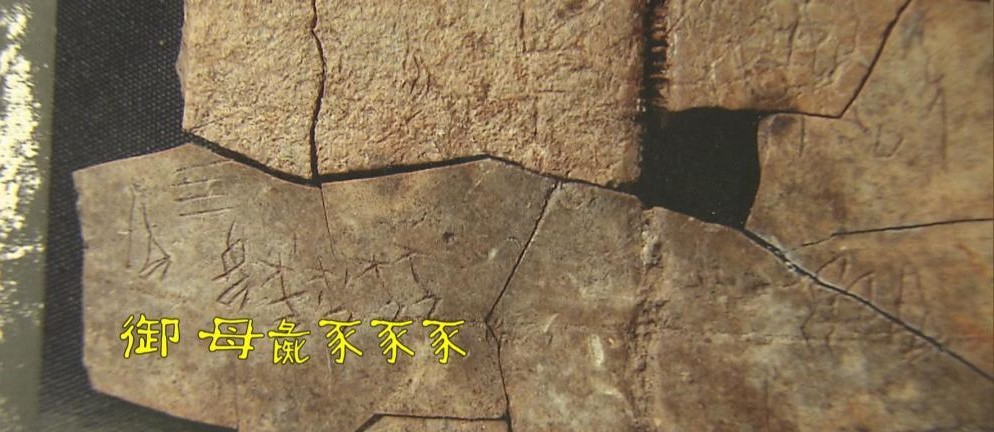

2003年,大辛商代遗址联合考古队,在山东大学考古系教授方辉先生的主持下,对遗址进行了再次发掘,发现一片甲骨上,刻有文字。经权威专家研究鉴定,这片甲骨所刻的文字,是商代完整的卜辞,内容是对一位都邑重要人物祭祀占卜的记录。而且,这片甲骨,无论是甲骨修正、钻凿形态,还是字形、文法,都与河南安阳殷墟卜辞属于同一系统,距今已有3200年的历史。

大辛商代遗址甲骨文的出土,是继河南安阳殷墟甲骨文之外的首次发现,具有里程碑式的意义。以往认为,在商代,只有王室成员和都城的高等贵族才有使用文字的权利,但甲骨卜辞的发现,打破了甲骨卜辞为商王室所独有的“垄断”,侧面反映出卜辞的使用,在当时的较高等级贵族阶层中,已是相当普遍的可能。所以,大辛商代遗址甲骨文的发现,开启了一个甲骨文研究的新局面。

同时,也从侧面说明,商代时期的大辛庄,是东方地区一处重要的方国或都邑,是商王朝经略东方的统治重地,由此而不难理解,商殷王朝被周王朝推翻之后,周武王为何把开国元勋姜子牙封邑于此。

卜辞龟甲的信息传递

商代人深信鬼神,商王处理“国之大事”或个人行止时,往往“卜以决疑”,即通过占卜来指导活动。《礼记·表记》:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”而占卜后,殷商人将有关卜问事项刻于甲骨之上,就形成了现在所说的甲骨文。

然而,商代用来卜辞的龟甲,也是有一定要求的。文献记载:“天子龟尺二寸,诸侯八寸,大夫六寸,士民四寸。”也就是说,古代占卜所用龟甲,代表着占卜者的等级、权力和地位。而大辛商代遗址历次的考古发掘,出土的卜龟多是小型龟甲,一般纵长十六厘米左右,甚至还有更小的。

相比之下,2010年出土的卜龟,虽为残片,但经专家测量,其残长十八厘米、残宽十点七厘米,专家分析,其完整尺寸,长应在二十四厘米左右,宽应在十三点五厘米左右。

如此硕大的卜龟,当跻身当地的大龟之列。而其所刻文辞,经专家解读,为地方贵族祭祀和日常活动较为完整的文字信息,是为族邑之内上层权贵所用的卜龟,与殷墟卜辞保持相当高的一致性,说明大辛文化与殷墟文化归属同一文化体系,同时又与商代王朝有着等级的差别,表明商王朝的政治疆域,有着相当大的覆盖面,并有效地发挥着相应的内聚作用。

就此,“中国夏商周断代工程”首席科学家李学勤先生说,只有占卜活动发展到高峰时期,才会出现在卜甲上刻字的卜辞,一般王侯贵族占卜才会用卜辞来记录。所以,甲骨卜辞的发现,证明大辛商代遗址在商代不是普通区域,应是商王朝在东方的一处中心性的聚集区,或者说是一处方国都邑。

“泺”字多次出现的指向

殷商人事无具细,都要求求神问卜,因而甲骨文的内容非常丰富,涉及到日月星辰、祖先鬼神、风雨灾害、年成收歉、生死疾病、吉凶祸福,等等。而大辛殷商文化遗址出土的卜辞文字,多次出现的两个字特别引人注目,其一是“泺”字,另一个是音同字不同的“乐”字。专家分析,应是同指一个叫做“泺”的地方。

关于泺,东汉经学家、文字学家许慎的《说文》解释为泺水。《左传·桓公十八年》记载:“公会齐侯于泺。”说的是齐国和鲁国因边界争执发生战争,次年的春天,也就是鲁桓公十八年,鲁桓公到齐国谈判边界问题,于齐襄公在泺地会见。而所谓“泺”,即今济南趵突泉。北魏地理学家郦道元的《水经注·卷八·济水二》记载:“泺水出历(城)县故城西南,泉源上奋,水涌若轮。泺水北流为大明湖,西即大明寺,东、北两面则湖。”

由此,专家推断,大辛商代遗址多次出现的“泺”,应为泛指而非具体的大辛庄,原因在于趵突泉一带地势低洼,不适合商代大型聚落点的建立,而大辛庄地势稍高,与注入泺水的古济水,即今小清河,也不过两三公里的路程,适合人类居住。

铜鼎、铜钺的象征意义

铜鼎,远古的烹饪之器。传说,夏禹收九牧之金而铸九鼎,后渐为传国重器,并被赋予“显赫”、“尊贵”的意义而成为国家和权力的象征。

据文献记载,周朝之前,铜鼎的数目代表着不同的身份和等级。其中,九鼎为诸侯之制,七、五之鼎为公卿所制,而三、一之鼎则分别代表大夫和士子。

2010年,大辛商代遗址出土的三足铜鼎,直径有四十厘米之高,通高六十厘米以上,其器形之硕大、器身之厚重,规格之高、组合之齐全,为商早期后段我国东部地区所仅见,全国也属少见。用专家的话说,“堪与郑州商城出土同期大鼎相媲美”。它所展现的不仅是商代高度发达的青铜冶炼技术和高超的青铜铸造工艺水平,而且还向世人展示,拥有铜鼎的主人,身份不同一般,拥有较高的等级。

那么,铜鼎的主人是位什么样的长官呢?这要与铜鼎一起出土的铜钺来关联着分析。

铜钺,砍伐的武器。商代及其西周时间,铜钺还是仪仗的礼器,君王和将领征伐大权的象征,代表着持有者有生杀予夺的权力。大辛商代遗址的这把铜钺,能够与铜鼎一同出土,说明其主人的身份不但显赫,而且还拥有较高的军事指挥权。专家推测,极可能是当时的大辛庄及其周围地区的最高“军事长官”,甚至是商王朝的“东方战事总司令”。至于这位军事长官、东方战事总司令是商朝大员的“空降”,还是本地土著的“商化”,因为遗存甚少,现在尚无结论,但有一点可以确定,大辛商代遗址与商王朝无论政治还是经济有着密切的联系。

而伴随着铜鼎、铜钺的出土,大辛商代遗址还出土了浓郁本地特色的器物和一座一百五十多立方的储物窖穴。这处储物窖穴,穴壁平整光滑、底部铺设木质地板,制作十分考究,其豪华程度非一般个体家庭乃至家族的所能,专家推断,极有可能与军旅组织的储藏行为有关。如果专家的推断是正确的话,那么,人们有理由相信,大辛商代遗址中出土一个“军事长官”或者“东方战事总司令”,也就成为历史的必然。

因为,大辛商代遗址所在的地理位置,正是泰山北缘、古济水之南,是遏控中原通往山东沿海的陆路、水陆交通要道。而支撑商王朝经济命脉的海盐,又是渤海湾所独有,从资源控制这一角度上讲,商代王朝的中期,统治重心向东北方向转移已成为可能,说明大辛商代遗址是商王朝经略东方的一个战略桥头堡,在商代前期后段至后期早段的战略地位十分重要。

总之,大辛商代遗址出土的文化信息,承载着丰富灿烂的古代文明,具有传世文献无可比拟的真实性,为我们了解济南源远流长的灿烂文明史,和早期济南地区的社会形态,提供了独特而真实的历史数据,对于加强济南上古构建、文化遗产保护与传承的认识,具有积极的推动价值。应该说,这是我们这座城市的幸运与骄傲!