精华热点

精华热点 纪念徐志摩逝世九十周年文学作品征文070

神交志摩

张 鹏

徐志摩是中国现代诗歌史上的夜莺,是中国的济慈。他出生的那年,1897年,我的曾祖父还没有出生(我的曾祖父生于1911年);他逝世的那一年是1931年,我的曾祖父才20岁。我生于志摩先生逝世43年之后的1974年。从辈分上讲,徐志摩是我的高祖的同龄人。但是,诗歌却让诗人和读者成为旷世之交,成为彼此并无年龄隔阂的灵魂之交。我相信,即使再过一百年,吟诵着《再别康桥》的未来的孩子们,也不会与志摩先生有代际和年龄的彼此隔膜之感。这从一个侧面其实很好地反映了一个事实,徐志摩的诗歌中流淌的人文精神、自然气息和情感质地,是可以历久弥新的,是不随着岁月的流逝而黯然失色的。志摩先生飞扬的神采,高雅的气质和迷人的魅力,使他永远活在历代读者的心中。说起来,既幸运也残酷,徐志摩与生前身后文学史上最才华横溢的才子们一样,他们的天才引发了天妒,因此过早地回归了天国。这样的名字,可以罗列一个谱系,诸如王勃、李贺、夏完淳、纳兰性德、顾城、海子等等。他们没有晚年,甚至没有中年,他们的少年意气飞扬凌厉,他们奉献给历史和读者的文字,如早晨八九点钟的太阳,发出的光澄澈、清新、通透而明亮。

我的青少年时代是在鲁中南的泗水小城度过的,阅读的第一首徐志摩的诗歌居然不是《再别康桥》,而是《偶然》。如同这首诗歌的题目一样,我读到这首诗是在1985年一个深秋的夜晚,电影院散场后人流熙熙攘攘的街边书报亭边,我翻阅浏览最新的一期《读者文摘》(那一年《读者文摘》尚未改名为《读者》),该诗短小清新而意蕴隽永。《偶然》是徐志摩于1926年5月创作的一首现代短诗。此诗氤氲流露了诗人对人生、情感、邂逅、因缘的深切感悟和哲思,他于其中表达了对爱情、自由、青春与诗意的稍纵即逝的由衷感叹,也展露出对这些美好情愫和诗意人生的眷顾、怀念、惋惜之情。此诗立足于男女之情,却能超越于简单的爱情诗,它更是一首对人生的感叹曲和回想曲,充满情趣、哲理、深意和风致。全诗两段十行,尺水兴波,上下节格律珠联璧合,不但珠润玉圆字字珠玑朗朗上口而且余音袅袅,怅惘与开阔相得益彰,风神委婉,溢于言外。当时正处于少男朦胧懵懂的十一岁的我,一下子被该诗击中了青春之心。因为此诗篇幅短小,我读了几遍,竟然当场背了下来。多年后从事中国现当代文学教学,才慢慢知道,此诗乃是诗人徐志摩偶遇林徽因时于伦敦时所写,昔时徐志摩邂逅林徽因,燃起爱情火焰,诗作之灵感如天籁之音,一气呵成,堪称佳作。该诗初载于1926年5月27日《晨报副刊·诗镌》第9期,署名志摩。这也是徐志摩和陆小曼合写的剧本《卞昆冈》第五幕里老瞎子的唱词,目盲的老者唱出来,更具苍凉、沧桑之美。

后来,我读初中三年级时的寒假里,也就是1988年春节期间,在一位同学家里见到了四川人民出版社1981年1月版的《徐志摩诗集》,这本书是同学的哥哥在济宁师专中文系图书馆借的。我告诉同学的哥哥我曾经在《读者文摘》上读到过徐志摩的《偶然》并且会背诵,他非常惊讶并大加赞赏。随后,我向同学的哥哥表示了想借看几天的意思,他竟欣然同意,我如获至宝。这本书,是我初中三年级的寒假中最心爱的读物,因为考虑到过不了几天就要归还,我夜晚在灯下把最喜欢的十几首作了抄录。至今还记得当时手抄的几首徐志摩诗歌的题目《再别康桥》《雪花的快乐》《沙扬娜拉》《望月》《黄鹂》《我有一个恋爱》《去罢》等等。一个最明显的感觉就是,徐志摩的诗歌情彩,迥异于我整个小学和初中阶段其他作家的风格。应该说,八十年代的中小学语文课本上,选文还是相对封闭和传统的,还没有留给徐志摩这种风格的诗人以闪亮登场的机会。后来慢慢知道,徐志摩的诗歌体现出浪漫主义、人文主义和唯美主义的特点。他的诗以对人生的觉悟为前提,以生命意识来鸟瞰一切,表现出对生命的深度思考与探索。他的诗歌闪耀着生命的惊喜与欢愉、憧憬与理想、体验与顿悟。他讲究艺术作品中审美境界、审美印象的水乳交融,注重艺术作品中形式与内容的天衣无缝的深度融合,形式与神韵的结合则如羚羊挂角无迹可求。他关注有生机的世界整体和生命本体,诗歌作品呈现出立体感、浑然感、通透感的生气勃勃、淋漓尽致的美学意蕴。他的诗把生活、爱、自由、美当作理想来热烈追求,通过艺术体验关注生活,揭示生活的本义,使艺术实现了对生活的超越和凝练,使人获得一种诗意和远方的生活之境和艺术之境。他企望运用文艺改造生活,参与社会,实现理想,他是真正意义上的理想主义者,浪漫主义者,还是果断有力的行动主义者。

高中阶段,我有幸在新华书店购买了来凤仪先生主编的《徐志摩散文全编》(1991年10月浙江文艺出版社),从散文的角度进一步了解了徐志摩先生的文学创作风格。徐志摩的散文作品内容丰富、题材广泛、涉笔成趣、文质兼美。他的散文内容兼及时政新闻、人生自叙、悼念师友、评述社会、风景游记、书信札记等诸多领域。这些散文集中体现了徐志摩散文的独特审美风貌,那就是思维活跃舒展,笔调飘逸灵动,文风潇洒自如,看似马踏大野无边无际,实则娓娓而谈收放自如,臻于炉火纯青之艺术境界。记得当时最喜欢《翡冷翠山居闲话》一文,这篇散文极其富有田园牧歌情调,堪称珠圆玉润的诗化小品文。文章情调悠闲舒缓,从容自得,细细品赏,会心的语感和玲珑的妙悟如醍醐灌顶。全文以与隐含的读者交谈闲话的口吻和叙述方式展开,亲切自然娓娓道来。文章以浑然天成的妙笔开首:“在这里出门散步去,上山或是下山,在一个晴好的五月的向晚,正像是去赴一个美的宴会,比如去一果子园,那边每株树上都是满挂着诗情最秀逸的果实,假如你单是站着看还不满意时,只要你一伸手就可以采取,可以恣尝鲜味,足够你性灵的迷醉。阳光正好暖和,决不过暖;风息是温驯的,而且往往因为他是从繁花的山林里吹度过来他带来一股幽远的澹香,连着一息滋润的水气,摩挲着你的颜面,轻绕着你的肩腰,就这单纯的呼吸已是无穷的愉快;空气总是明净的,近谷内不生烟,远山上不起霭,那美秀风景的全部正像画片似的展露在你的眼前供你闲暇的鉴赏”。偷得浮生半日闲,徐志摩青睐山中客居的妙处,因为山中的大自然的钟灵毓秀,是远离现代文明物欲横流的,是一个幽僻而闲散的好去处。徐志摩在那儿可摆脱日常文明社会的种种名缰利锁,可以完全无拘无束地袒露自我的内心世界,在这里作者不用在乎人家怎样看自己的一言一行,不必矫揉造作,“不须踌躇你的服色与体态”,“再不必提心整理你的领结”……独行山中的舒畅令人陶然忘机。徐志摩认为:“只有你单身奔赴大自然的怀抱时,像一个裸体的小孩扑入他母亲的怀抱时,你才知道灵魂的愉快是怎样的,……只许你,体魄与性灵,与自然同在一个脉搏里跳动,同在一个音波里起伏,同在一个神奇的宇宙里自得。”玲珑剔透的文字,人与自然的融会贯通,诗人的心旷神怡,“天人合一”境界的悠然自得,可谓文质兼美,真情丰盈。作为散文家,徐志摩永远有着赤子之心般的天真和单纯,也对大自然格外珍惜,充满追忆和思念也洋溢着轻微的感伤,而且,这种回归自然是孤独之心的自我抚慰。我的故乡泗水,同样山清水秀,自幼在山光水色中流连忘返的我,读到徐志摩的山水书写,自然惺惺相惜,心心相印。

大学阶段和工作后,我继续阅读徐志摩的书信、日记,更深地理解了徐志摩的人生和情感世界。文字的阅读,继以影视的欣赏,丰富了文学接受的感性色彩。电视连续剧《人间四月天》是2000年1月中国台湾纵横国际影视股份有限公司出品的一部言情剧,由曾念平和丁亚名联合导演,王蕙玲编剧,黄磊、周迅、刘若英、伊能静等主演。该剧讲述了徐志摩与林徽因、陆小曼、张幼仪三人感情纠葛的故事,于2000年1月10日在中国台湾首播。2002年9月该剧提名美国艾美奖最佳外语电视剧奖。欣赏这部连续剧,是我进入硕士研究生阶段的一大收获。剧情围绕诗人徐志摩的爱情故事舒缓展开,纵览整部电视连续剧,一个“情”字贯穿始终。剧情缠绵悱恻,柔情似水,作为观众我随之亦喜亦悲,柔肠寸断。徐志摩的情感世界,与其文字世界堪称互文,都是民国的传奇,鲜活的生命和情愫,呈现在荧屏上,弥补了我长期阅读其文字的缺憾,尽管剧情略显冗长散漫,我还是饶有兴致地完整看了两遍。

2002年秋季,我和师兄有一次江南之行。我们游览上海、杭州、乌镇、绍兴,返程时理所当然地也去海宁的徐志摩故居参观拜谒。迎着晚秋微寒薄凉的晨风,我们经西山路,转硖西街,跨仓基河,到达硖石镇干河街。临街一栋砖红色东西合璧风格的小洋楼赫然矗立眼前。故居院内翠竹、茶花、石榴、夹竹桃等植物亭亭净植,清新静谧。后院那口名为“爱的清泉”的小水井,洋溢着爱的气息。小楼建于1926年,曾被徐志摩称为“香巢”。台门上方有金庸先生的手书“诗人徐志摩故居”,门后有砖雕“东海安雅”四个字。台门左前侧摆放着一块刻有志摩先生脸谱的汉白玉石雕。故居前后两进,主楼三间二层,前带东西厢楼。后楼正厅门上方有臧克家先生题写的“志摩故居”门楣。后楼中堂有徐志摩半身塑像,一楼东厢房陈列和展示了志摩思想文学活动图片及资料,玻璃橱柜中摆放着志摩各个时期出版的著作与研究书籍,西厢房陈列着志摩的家世生平。二楼为志摩家人的起居室。客厅宽敞明亮,东厢房为“眉轩”,即诗人与陆小曼时尚而温馨的卧室和书房。西厢房为诗人父母卧室,以及志摩前妻张幼仪的卧室。一幅幅黑白写真照片,一段段文质兼美的文字简介,真实地辑录着志摩先生短暂一生的精彩与辉煌,以及他无畏无惧地追求爱、美和自由的曲折历程。在徐志摩故居,我忽然记起了胡适先生说过:“他(志摩)在我们这些朋友之中,真是一片最可爱的云彩,永远是温暖的颜色,永远是美的花样,永远是可爱。”故居之游,让人难忘。

硕士毕业以后,我到了山东的泰山学院工作,泰山学院位于泰安的西郊,泰山学院校门前的100米左右,有一条贯通中国南北的铁路干线京沪线,在民国的时候,它叫津浦线——北起天津,南到南京的浦口。这条铁路线建于1912年左右,离今天已经100多年了,我在每个学期的中国现当代文学史课上,每次讲到新月派和徐志摩的时候都会讲到,徐志摩的日记上经常记录他多次乘坐这条津浦路南来北往。在1931年,他乘坐的“济南号”飞机从南京飞往北京的时候,在济南的开山撞在山上(开山乃是当地镇名,非山名,飞机直接撞击的山头在开山镇西部,当地称为西大山),飞机起火,徐志摩英年早逝。“济南号”飞机,竟与徐志摩罹难的实际地点济南南部山区巧合,冥冥之中似乎一语成谶。开山镇其实离泰山学院的距离只有几十公里,它位于济南和泰之间,西大山也是泰山山脉的一个余脉。这条历史悠久铁路线和这座山一下子把徐志摩和我从事教学工作的学校泰山学院的物理距离拉近了。徐志摩离开我们已经八、九十年了,但现在看起来,在他留给我们的日记中,他生前乘坐火车飞奔的铁路线和逝世前乘坐的飞机撞击的开山镇上的西大山,却离我生活的地方如此之近。研究一个作家不但要研究他的作品,还要研究这个人的人生轨迹,每次给学生上课的时候都告诉他们——徐志摩乘坐的飞机飞过我们泰安的天空不久,再往北几十公里,因为初冬的弥天大雾撞上了开山镇的西大山,一下子他的生命就消失在了天空。这世界上的万事万物,名人和普通人,任何一座城市和一个人,他们之间并没有截然不可跨越的鸿沟。学生听了面面相觑,似乎觉得,徐志摩离我们真的并非多么遥不可及。后来我还在课堂上给学生们朗读过徐志摩的一篇著名的散文《泰山日出》,这篇文章当然是徐志摩为了欢迎印度的诗泰戈尔访华而创作的热情洋溢的颂词,《泰山日出》原刊于一九二三年九月《小说月报》第十四卷第九号。他用泰山日出的欣欣向荣、蒸蒸日上、光华四射来形容泰戈尔的文学成就。我真的不知道徐志摩是否爬上过泰山,看到过泰山日出?我从一些材料上还暂时还无法确知,但一下子泰山日出这样一个泰安人津津乐道的著名的景观竟然出现在徐志摩的笔下,让我的学生们觉得他离泰安和泰山都非常的近。根据我的猜测,以徐志摩忘情山水、游览四方的性情,泰山他应该是亲自登临过,泰山日出他应该是认真欣赏过的。《泰山日出》比一般平庸的颂词要技高一筹。这不仅体现在字里行间紧扣泰山日出气宇磅礴的奇伟景观,一字一句都蕴含着欢迎泰戈尔的情思与赞美,而独特的个人经验与普遍情感的融合方面可谓水乳交融不留痕迹。特别是前面长风散发的祷祝巨人的描写,以及临结尾时写这巨人消翳在普遍的欢欣里,令人产生许多想象和联想,最能体现徐志摩诗意盎然的才情和创造性。中国文化语境里,“泰山北斗”是形容文化圣人的词汇,泰戈尔得到这种礼遇,可见徐志摩匠心独运,别出心裁。

2006年秋季,我考入上海大学攻读博士学位。入校不久,我就想到上海徐志摩故居参观。上海徐志摩故居就在延安中路913弄,可惜原址已拆迁,目前在这一弄堂口挂着指示牌。听说,原址是一幢三层楼的新式里弄,是上海滩老式石库门洋房。1929年3月29日,泰戈尔再次来到上海,曾住在那里。楼下当中为客堂间,陈设简单。这里只作穿堂,新房设在二楼厢房前间,后小间作陆小曼的吸烟室。三楼是志摩的书斋。徐志摩和陆小曼两人正是在此诞生了鼎鼎大名的《爱眉小札》、《媚轩琐记》和《小曼日记》等篇。虽不能至,心向往之。

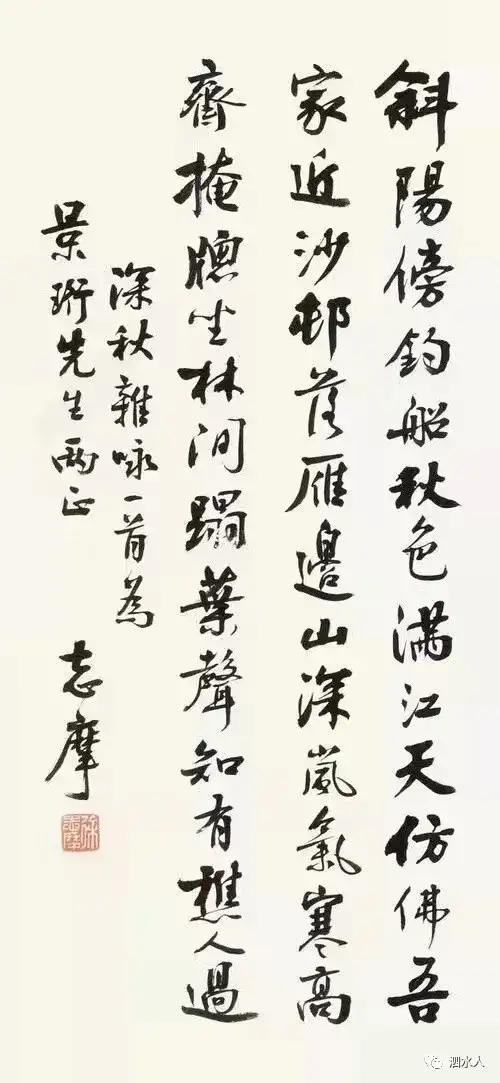

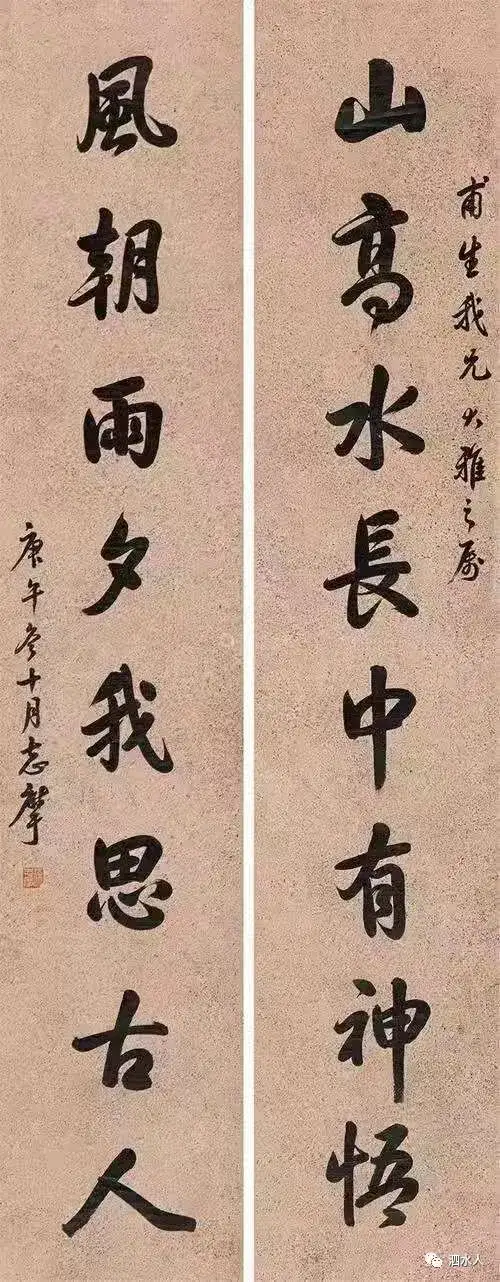

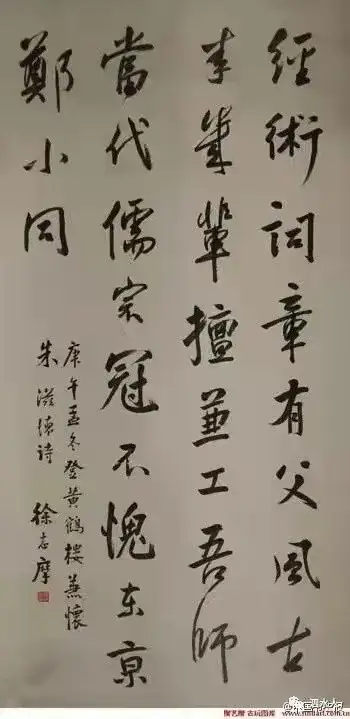

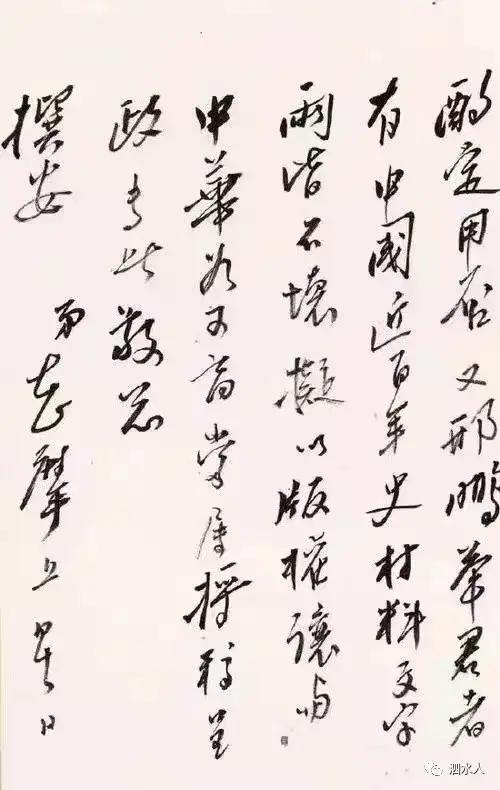

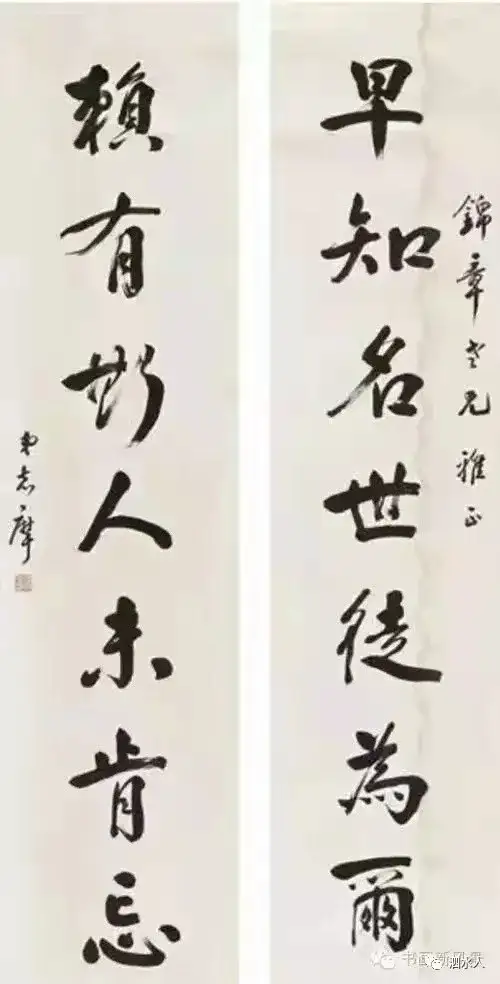

这几年,我业余喜欢临摹名人字画颐养性情,徐志摩的书法,我经常在风雨朝夕和夜阑人静时反复临摹。“字者,心之画也”,徐志摩的诗名实在太过显赫,这几乎掩盖和遮蔽了他在学术、散文、戏剧、小说、翻译、书法等方面的才艺。当我们翻开徐志摩的一些诗稿、对联、扇面、条幅等书法作品后,吃惊之余不禁大叹:要论及书法,徐志摩丝毫不逊于五四文人中的同辈高手。徐志摩的祖父徐元衡精于书法翰墨,其伯父徐蓉初是清末藏书家,对书画也颇有研究和造诣。幼时的徐志摩先后得到秀才孙荫轩、贡生查诗溥、桐城派古文家张树森等乡宿名儒的启蒙指导,受到很好的旧诗词和书法的训练。展卷一览,徐志摩的书风和他的诗人气质珠联璧合,自然洒脱,天马行空,如行云流水。仔细揣摩,又感觉他的书法法度严谨,训练有素。刘熙载认为,书法以“士气”为妙品,苏东坡也说:“退笔如冢未足珍,读书万卷始通神”,徐志摩博览群书,游历四方,学贯中西,贯通古今,再加上诗人的飘逸灵动,遂成就了他的卓尔不群的书风。

有一千名读者,就有一千个徐志摩。读者与作家总是心有灵犀一点通的,在林林总总的作家诗人中,喜欢哪一位,恐怕关乎读者自身的性情和志趣。我天性自由散漫,喜欢纵情山水,自然也就对志摩先生情有独钟。博士论文选题时,我毫不犹豫地选择了“生态文学”,恐怕与早年深深沉迷于徐志摩的自然性情的文字不无关系。至今还记得初读徐志摩对大自然的挚爱的文字:“我生平最纯粹可贵的教育是得之于自然界,田野、森林、山谷、湖、草地、是我的课室;云彩的变幻,晚霞的绚烂,星月的隐现,田里的麦浪是我的功课;瀑吼、松涛、鸟语、雷声是我的教师,我的官觉是他们忠谨的学生,爱教的弟子”。(余志摩:《雨后虹》,《徐志摩全集》(第一卷),天津人民出版社,2005年,第159页)我在自己的求学、教书、生活、情感世界里,沐浴着徐志摩的精神光辉茁壮成长。伟大的诗人志摩先生是一棵硕果累累的秋树,每逢从树底下走过,总能采摘到新鲜而成熟的果实,无论软糯的果肉,还是酸甜的汁水,芬芳的气息,都是我取之不尽用之不竭的精神资源。

神交志摩,受惠无穷。

张鹏 泗水人 泰山学院副教授、文学博士

纪念徐志摩逝世九十周年文学作品

征文启事

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

徐志摩是中国现代文学史上著名的作家和诗人,他的诗文魅力,影响着一代又一代,成为永远的“网红”。1931年11月19日,徐志摩乘坐的“济南号”邮政包机,在济南长清区的北大山坠机,一代情圣诗人在此涅槃。为纪念徐志摩在济南逝世九十周年,由山东省中国现代文学学会、山东省写作学会、山东师范大学文学院、济南市作家协会主办,举行“纪念徐志摩逝世九十周年”华语文学作品征文活动。

“纪念徐志摩逝世九十周年”华语文学作品征文旨在缅怀徐志摩先生逝世90周年,进一步展示济南作为“东亚文化之都”“历史文化名城”深厚的文化底蕴,提升济南“文化之都”的人文魅力和社会影响力。同时,坚定文化自信,弘扬中华优秀传统文化,继续鼓励创新,培育推出新人,以丰富当代文学,传承和创新文化,促进新时代济南文化品牌建设,为济南市创建“全国文明典范城市”, 为中华文化繁荣兴盛做出应有的贡献。

顾问:

桑恒昌 著名诗人、中国诗歌学会原副秘书长

耿建华 著名诗人、评论家、山东大学文学院教授

一、主办

山东省中国现代文学学会

山东省写作学会

山东师范大学文学院

济南市作家协会

二、承办

《都市头条·济南头条》

三、协办

山东一城秋色文化传媒有限公司

四、征文内容

征文应围绕与徐志摩相关的历史事件、民间轶事及诗歌艺术这一主题,选取相关的素材,坦露自己对于文学、诗歌创作的心路历程与切身感受;抒发自己的所思、所想、所悟,以表达对徐志摩先生的怀念与热爱。

五、征文要求

体裁为散文或诗歌。

六、稿件要求

所有作品须原创首发,若发现抄袭或一稿多投者,取消活动参赛资格。征文获奖者可在支持媒体发布、刊登。

来稿须注明“徐志摩征文”字样,文后请注明作者简介、单位、电话等信息。

七、征稿时间:

即日起至2021年11月10日。

八、投稿邮箱:

13325115197(微信)

九、评奖方式:

征文作品在《都市头条》设立征文专栏推介,择优推荐《山东广播电视报》等报刊及《海右文学》等文学公众号刊发。

评委会有教授、作家、编辑等专家组成。

十、奖项设置:

一等奖2名,散文诗歌各一名,颁发获奖证书。

二等奖4名,散文诗歌各2名,颁发获奖证书。

三等奖10名,散文诗歌各5名,颁发获奖证书。

优秀奖20名,颁发获奖证书。

人气奖2名,奖励散文诗歌浏览阅读量前两位的作者颁发获奖证书。

十一、其他事项:

所有以上获奖者将受邀于2021年11月(具体时间、地点另行通知)举行的颁奖活动,具体事宜另行通知。

二〇二一年九月二十二日

投稿热线:13325115197(微信同号)