精华热点

精华热点

孔孚(1925-1997)

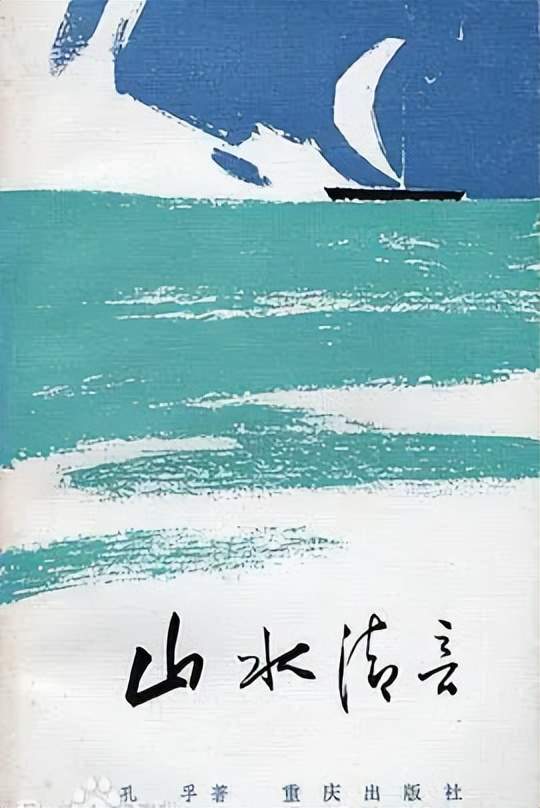

原名孔令桓,字笑白,著名山水诗人,被誉为“现代东方神秘主义诗歌”的开拓者。1925年4月1日生于曲阜农村。1947年毕业于山东省立师范专科学校史地系,后执教于曲阜师范,开始从事诗歌创作。1949年到大众日报社工作,任《大众日报》文艺编辑,1979年调至山师现代文学研究室,任中文系副教授。1950年开始发表作品。1986年离休并加入中国作家协会。60岁时,出版第一本诗集《山水清音》,后又陆续出版诗集《山水灵音》《孔孚山水》《孔孚山水诗选》,还出版有诗论集《远龙之扪》、诗文集《孔孚集》,以及《孔孚山水诗研究论集》。诗集《山水清音》获山东省首届泰山文艺创作一等奖、《孔孚山水·峨嵋卷》获1991年山东省优秀图书奖一等奖、1991年全国计划单列市出版社优秀图书一等奖。

自曲阜、济南来,必将走向世界和未来

——访谈孔德铮大姐

时间:2021年2月17日上午十点

地点:济南历下山东师范大学三宿舍孔孚原来家中

采访人:张丽军 暨南大学文学院教授

被采访人:孔德铮 孔孚女儿、原济南六十五中老师

张丽军(以下简称“张”):我们一起做了很多工作,推动《孔孚诗文书论集》在山东友谊出版社的出版。这非常有意义,价值特别大。在这一过程中,我一直在思考孔孚老师:孔孚从哪里来,他的诗歌、散文、诗论、书法那么高超,特别是诗歌的创新传承那么好,他的这种眼界、视野、格局、修养是从哪儿生长出来的?像您刚才提到师母家里的传承,我想孔孚老师是在一个什么背景下成长起来的?他的父母或者这种家庭或者学习,您了解多少?

孔德铮(以下简称“孔”):前一段时间我做了一个《孔孚大事记表》,向我二哥请教了我爷爷、大爷他们的履历,大致上我整理了一下:我爷爷叫孔祥雯,是曲阜师范学校毕业,然后在乡里教私塾。

张:那时候曲阜师范学校毕业是一个很高的学历了。

孔:我二哥说爷爷是我老家那一方的文人,过年时四里八乡的人都来找我爷爷写门对子。我爸爸从小就跟着我爷爷学诗词,他在好多文章当中都说到。学龄前的这些教育,影响是很大的。再就是我大爷也是一个引领者。我奶奶50多岁才生了我爸爸,大爷比我爸大20多岁。我大爷叫孔令棈,山东大学第一届法律系毕业。后来在曲阜孔、孟、曾、颜这四大家族的家馆中教书。

张:孔府内的弟子们学习的老师。

孔:对。后来成立了一个明德中学。他是明德中学的训育主任。孔德成是名誉校长。常在孔府里边,孔德成是称他为先生的。

张:那就是孔府的大先生。

孔:我爸爸从小应该是受到我爷爷和我大爷的文化熏陶的。在曲阜城里上小学时,要穿过孔庙孔府,为了看那些碑刻上的字,常常忘了时间而迟到,惹得老师批评。他是在这种氛围中长大起来的。后来在泰安上的翠英中学,然后又来济南读的正谊中学。季羡林先生也是这个学校。我爸爸一直称呼黑伯龙先生为老师,是因为黑伯龙是他在正谊中学的美术老师。再就是徐北文伯伯的父亲也是我爸爸正谊的老师。所以我们家和他家的关系一直那么好。

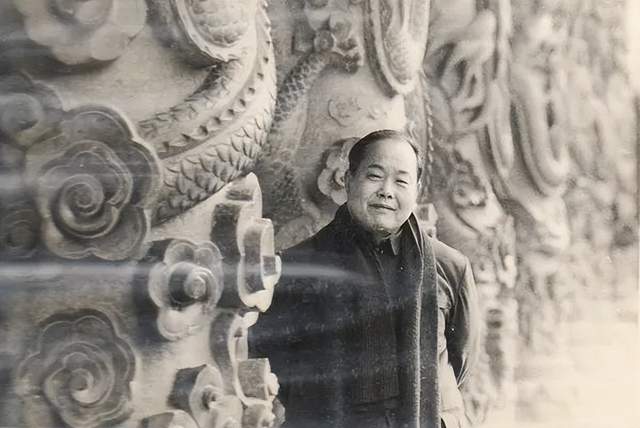

(1986年秋孔孚在峨眉山)

张:对,你说说师母那边的情况。

孔:我妈是独生女,我外公堂兄弟4个人,其余的那几个姥爷都是在外边做生意,家里的孩子都由我外公来教育,算是“私塾家馆”。我妈一直跟着我外公读私塾。外公在家里是教家馆,在外边曾做过“鲁大公司”的帐房先生。跟他读书的我的舅舅、姨们,外公都把他们培养成了会计。

张:过去做账房先生很难。

孔:外公的业余爱好是中医中药,学中医的又都研究《周易》。我妈18岁时用小楷抄写了一些偏方、验方,装订成线装书,非常精美。我外公也习惯用小楷记录一些实事见闻,偏方验方之类。

张:我看你外公看的书,还有文艺细胞嘛。他记录了一些时代性的故事(在孔孚先生住过的山师大三宿舍的房里,孔德铮大姐给我看了一些她外公留下来的手抄书,其中一些事关于诗词文艺方面的)。

孔:我和我妹妹、弟弟从小就是听着我外公的故事长大的。外公有一套带图的《聊斋》,我们三个按着图每天逼着外公讲故事,跟着他背唐诗宋词。后来外公还想教给我《周易》中最基本的东西。那时候“文化大革命”开始了,我就背叛他,造他的反,不许他再向我们灌输封、资、修的东西了。

张:有时候文化传承是很无奈的事情。

孔:解放后我外公没有事做,在没有收入的情况下,就靠着卖书维持生活,好书籍都卖了。直到我妈在济南食品厂当了会计,才有了生活来源。所以我见到的我家的东西都是珍藏,没舍得卖的。我外公珍藏了一盒印章石头,每隔段时间外公就要拿出来反复擦拭,其中最好的是一块“田黄”,还有“青田”,“鸡血寿山”总共11块。抄家前我把它藏在了同院的爱玲姐家躲过了一劫。但有一个月我要去“学农”,需交8块钱的生活费,家里实在拿不出来,外公忍痛让我爸爸拿到经二纬六路西南角的一个刻字社,总共卖了11块钱,度过了最艰难的时光。后来我看到文化市场拍卖石头,按我外公石头的成色,那11块怎么也能卖上百万。当外公的全部家当都为我们用光时他去世了。在我父亲连遭厄运时,我外公作为我妈的精神支柱,一直帮我们渡过了一个个难关,就当我爸爸马上就要恢复工作,家里就要有出头之日时,外公却走了,我们全家都非常怀念他.

张:你外公怎么认识你爸爸的?师母怎么和孔老师认识的?

孔:在收集整理书信集资料时,翻出来一些我妈妈写东西.其中有一篇《相遇;相知》是记录我妈我爸恋爱经过的。文中说52年秋天某日,我妈饭后在大明湖南岸司家码头散步,湖中一画舫靠近,是我妈银行学校的同学金秉臻朝我妈招手,让我妈上船。我妈见船上有许多不认识的人,隔着船和金姨说了一会儿话就托故走开了。那时船上就有我爸爸,看到岸上的姑娘可能就一见钟情了。缠着金姨介绍我妈相识。金姨对两边的家庭情况都非常了解,背着我妈先去见了我外公外婆。外婆一听我爸爸离过婚,有两个儿子,还是失去右手的残疾人,就坚决不同意。我外公了解了我爸是《大众日报》的“笔杆子”,经常发表诗、文,具有济南四才子之称。外公非常明白我妈妈的心思,对金姨说:“就是他了!你看着安排吧!”。见面后,我妈这样的文艺小女生当然就被我爸这种“大腕”俘获啦!完全不顾“当后妈”“伺候残疾人”这种“小事”!全身心的将一生奉献给了她心中的“大文豪”!若说我妈被“才子”冲昏头脑有情可原,我外公能在那样的条件下允许我爸爸娶我妈妈,只能说有眼光啦!

张:不是一般的人,他知道这是一个非常有才华的人。

孔:在爱书法,爱石头,爱花等方面,我爸和我外公算得上是同道中人。并且,我爸爸对我外公对《周易》的研究也深感敬佩。有一次我爸爸关起来十八个月没有音信,每月我去报社传达室拿他扣除30元生活费,剩下27块钱的工资。有工钱拿说明还活着。我外公隔段时间就用三个小铜钱算卦。就在中秋节的前一天,我二姨来陪外公过节,晚饭做好了,外公不让吃,他说算准了我爸爸能回来吃饭。饭菜都凉了,我妈躲进里屋去哭,我二姨说“四爸爸,别等了,让孩子们吃饭吧。”外公坚持让再等等。这时就听到我爸爸和邻居打招呼的声音“回来啦,回来啦。”我浑身都起鸡皮疙瘩。我爸爸进门见全家在等他吃饭,也惊呆了。从此对《周易》有了更深刻的认识。

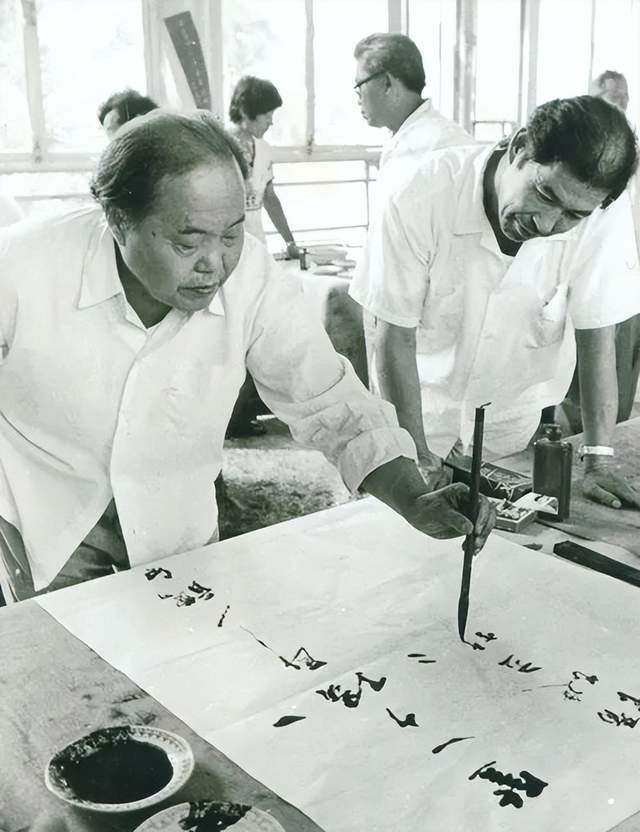

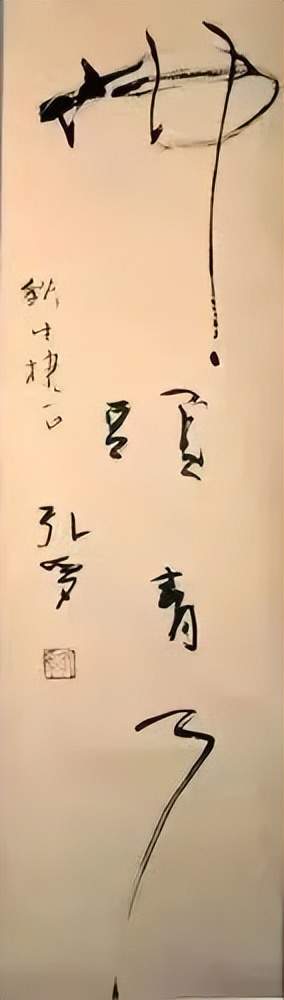

(孔孚在写书法)

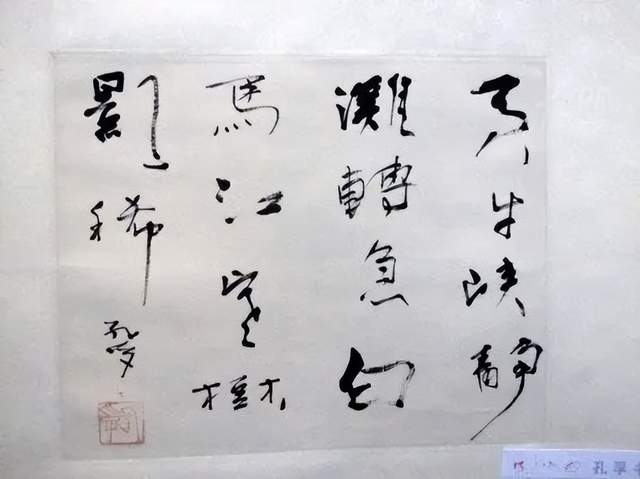

(孔孚的书法作品)

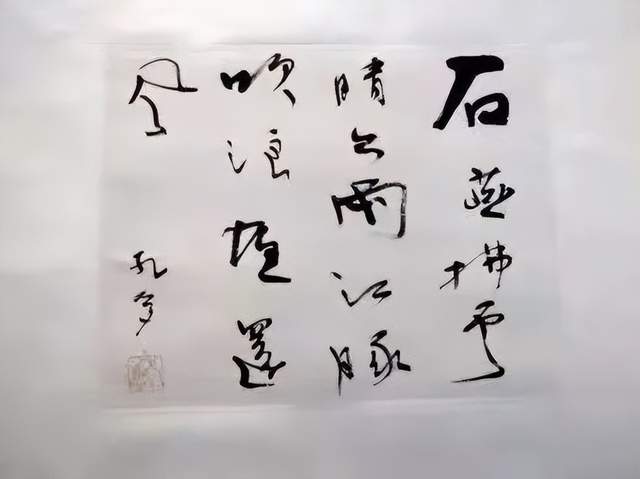

(孔孚的书法作品)

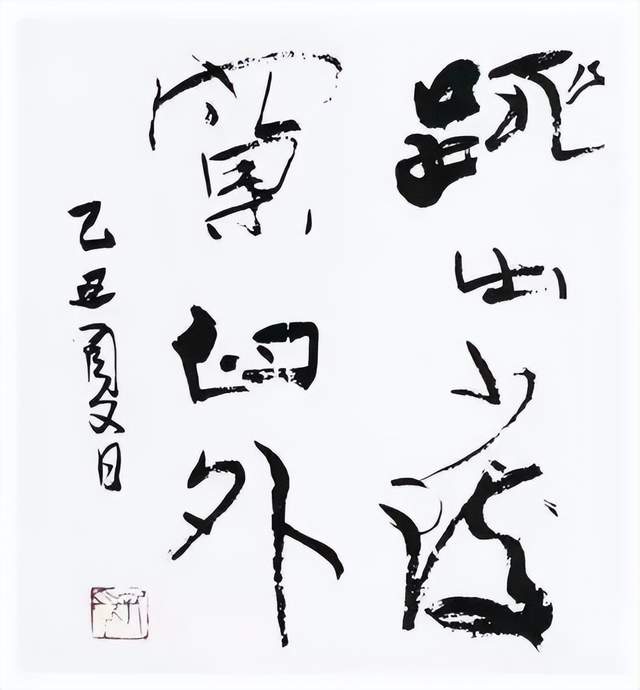

(孔孚的书法作品)

(孔孚的诗《春日远眺佛慧山》)

(孔孚的书法作品)

张:孔老师是什么时候到《大众日报》的?

孔:是建国初,从华东大学分配到《大众日报》。毕业之后就回到曲阜教书,正赶上学校跟着国民党撤退,逃亡到奔牛。在那里认识了七月派诗人晁若冰,笔名白莎。他是一个地下党员,引导我爸爸投奔共产党,成立了宣传队,在小黑板上发表了我父亲的第一首新诗,可以说白莎孔孚写新诗的领路人。

张:黑板报。那时候还没有解放吧?

孔:对,1947或者1948年的时候。在晁若冰的鼓动下,我爸爸带着十多个学生从敌占区投奔了解放区,上了华大。

张:当时有个华东大学。

孔:华东大学,好像一个培训干部的学校。培训了以后,接着就分配到《大众日报》做副刊编辑。

张:岗位还是很适合的。

孔:叫“丰收”副刊吧。那段时间可能是我爸爸最春风得意的时候。我看到他的顶头上司辛冠洁先生写的对我父亲那时的评价:他有才,有一双敏锐的眼睛,常见事于人先;有一个深沉而灵透的头脑。善于把所见迅速投入再生产,提炼出独特的观点,写出逻辑层次分明的文章。他有德,他将一颗仁心延续成一种德行,再把这种德行物化到一件件稿子、一张张版面上,物化到对一个个人的真诚对待上。任务再重,他总有潜力,无怨言;遇人相求无不慷慨相助。

张:这评价是很高的。

孔:对。我整理出来父亲的另一篇散文《一件往事》,记录了他那时的工作状态。这篇收入到这套书中了,一共写过五篇散文。从文中我看出那时的他是很“狂”的。父亲选用的稿子报上去被批下来,他要领导说出不能发稿的理由,且越级找到总编辛冠洁那里评理。能不把中层领导都得罪吗!很快开始“反胡风”运动,他就被打成了“胡风”分子,关起来八个月,啥证据也没找到就放出来。大鸣大放时我父亲写了“鸣于阳春三月天”万言书批评领导。这种言论能不打成“右派”吗!平反时这篇万言书作为“黑材料”父亲拿回来我看见过,但现在我一直没找到。是否放回到档案中了?以后再查吧。

张:我听一个朋友说,孔孚老师50年代写了一些政治抒情诗。那是当时普遍的现象。

孔:对。整理这套书的资料时,79年以前发表的诗我基本上都找到了。50年发表的《列宁永远活着》第一次使用“孔孚”这个笔名。本来想把那些诗都收入到这套书中,但反复看那些诗真的入不了眼啦!我爸爸说过那些东西已经死了,他是从54岁才写出了真正的诗。朋友们也都建议不要把那些诗全放进来,我仅选了几首作为孔孚初期诗的样子吧。我父亲从不把丑的东西示人。还是尊重他的本意吧。

张:我想啊,这一块可以后续做一个呈现。每一个人的成长它是不同的阶段、不同的过程、不同的思考。这是一个人探索的过程,其实这是他诗歌思考、创作的一个阶段,和时代的共鸣。因为他后来也是一个一个阶梯走上来的。一个人的成长它有不同的阶段、不同步骤、不同的思考。作为文艺副刊的编辑,他一定看到很多作品,也可以培养、引导、激励很多作者。

孔:是的。应当建立了很多人脉。我父亲在《大众日报》工作了30多年,有过几年的辉煌,但以后的22年都是被打压的状态。有人建议他写回忆录,把经历的苦难写出来,可我父亲不想活在以往的痛苦中。眼看到了快退休的年龄,他想换个活法,试着找到新的道路。正巧碰到田仲济先生向他发出了来山师搞现代文学研究的约请,就兴然应允。做文学研究是他喜欢的事,当时根本没想到诗会来。

真正要换工作时要面对很大的问题。从党政系统调教育系统,工资要降低;那时报社广告业务最红火,奖金比工资还高,调过来就没有了;报社为挽留他,作为元老,可分配给在建中160平米的新楼房,若来山师,只能给60平米的旧楼房。这些对我父亲来说都不在乎。可是想到我妈妈跟着他受了那么多苦,生活上刚刚有了起色又要放弃,实在对不起我妈妈。我爸把决定权交给了我妈,我妈若不同意,他就继续干报社,反正轻车熟路,干不了几年就离休了。我们姊妹那时也盼着我妈别同意!可我妈是最了解我爸爸的人,反复考虑后说:“孩子们都大了,吃不上饭的日子都过来了,任你再折腾吧”!

离职前,报社领导说可以让我父亲提点要求,他就提出希望到海边散散心,报销差旅费。领导马上答应,并联系了部队招待所提供吃住,费用报社出。我父亲一见到海,眼泪就流出来了!诗也流出来了!

试想,我妈当年若面对实际利益不让我爸爸调动,我爸爸也不会有在青岛、崂山、沿海一带常住一个来月的机会,诗的闸门不知能否打开。仍在报社工作的孔孚不知会是什么样子。一切可能都会改写了。

张:如此看来,师母功莫大焉!

(孔孚第一本诗集《山水清音》)

(《孔孚山水诗研究论集》)

孔: 王尔碑先生曾对我父亲说:“你好像永远生活在一片净土,不受外界任何干扰,简直玉石之人!”听到我父亲讲了我母亲为他担负起生活的一切后,尔碑先生说:“孚兄虽遭遇众多磨难,可他娶了吴佩瑗这位夫人,他又是最幸福的!”。

别看我父亲写起文章来头头是道,生活上可以说非常低能。在劳改时的情况我不知道,但在家里我没见到他自己乘过一碗饭,洗过一块小手绢。起床要问我妈“我今天要穿什么衣服?”出门要问我妈“我要坐哪路车”,他不认表,每次都得问“佩瑗,几点了?”,“我吃饭了吗?”,“我今年多少岁?”,就连他身边放着暖瓶和杯子,也要喊我妈“佩瑗,我喝水!”。我仅记得有一次妈妈感冒,打针时因消毒不好发炎了,针眼处化了脓没法走路,让父亲下楼到食堂买了一次馒头。还帮我妈去买过一次酱油。这是他为家里做的全部家务!这些我们都习以为常,从心里就认为这些活都该是我们干的,偶尔家里没人,我爸爸把炉子上开了的水给灌到保温瓶里,我们就会千恩万谢!

无微不至的伺候我爸,是我妈的生活习惯,一般女人也能做到。可无论我爸遭劳改;工资从97元降到57元;还是带着浑身的伤回来,我妈都是高接远迎的说:“回来就好,回来就好!”没有一句怨言。这种发自内心的爱和尊重是非常难得的。

张:这是最艰难的一段,像他文革时那种遭遇,那么爱面子的一个人能够继续往前走。没有这个家的温暖,是走不远的。

孔:很多自杀的人,都是在外面受了冤枉,回到家再遭老婆的骂,就没有活头了。

张:像一些著名作家,在家里得不到这样的温暖。这太重要了,这是最后的港湾。

孔:我爸爸说:“若没有你妈妈,没有你们,我都死了多少次了,想想有个家,还有亲人的期盼,咬着牙也要活下去”。

更加难得的是,因为爱而深深地理解。我妈懂得我爸爸对前妻怀有愧疚之心,她努力的去与我爸爸的前妻相处,两个女人撑起整个“大家庭”。

张:对,你说说孔老师前妻的情况。

孔:我爸爸13岁时家里给娶了个16岁的媳妇,一个大地主家的姑娘。

张:女大三,抱金砖。门当户对。

孔:她19岁时生了我哥。四年后又生了我二哥。据说是进报社时政审,前妻家是大地主,要媳妇就不能参加报社的工作,因此离了婚。我觉得这仅是一方面,缺少感情基础应该是更重要的因素。离婚后,但没离家,带着我二哥和家里的老人们一起过日子。娘和我二哥为我爷爷、奶奶、孤寡的二奶奶、我二大爷、二大娘、还有我大爷,六个老人养老送终。

张:二哥?

孔:二哥孔德刚,离婚时六岁。我爸爸带着10岁的德平大哥在报社里住宿舍,给他饭票在报社食堂吃饭。找了我妈以后,我哥就来家里跟我外公外婆一起住了。

张:有人管了。

孔:好景不长,53年和我妈结婚,54年有了我,我八个月时我爸就因为“胡风”问题关起来断了工资。那时我妈三十来块钱工资,要养我外公外婆我哥和我五口人,艰难可想而知。哥的娘知道这个情况后,就带着我二哥来给济南军区一户人家当保姆,管吃住,一个月给五块钱。拿到第一个月的钱就找到我妈家,我家住大观园西门对面,院里的张大妈抱着我在大门口玩,她就把五块钱塞进我的小兜兜里。长大后我妈对我讲:“一定要记住这五块钱的情,你姊妹都跟着哥哥叫娘,工作后都要去孝敬娘。”

张:人啊,就是患难见真情!

孔:我妹妹弟弟工作以后都首先回老家看娘,直到2011年,娘90岁去世,娘在世时,我妈都亲自带我们去给娘过生日。我爸爸走了二十多年来,两个哥哥嫂子和孩子们,每年都从外地来给我妈过生日。像这种关系走到这个样,也算是我爸爸的福气。

张:这太难得了。那个年代这种家庭很多,一般都阻止丈夫与前妻以及前妻生的孩子来往。我认为你的两位妈妈都是了不起的女人。有时候一个人的成长,在那个时代的人往前走的人,能够走过来的人,经历过那些苦难的人,改革开放之后重新开出花来,那些花是包含在家里,这就是一种升华。这些土壤、水分都是家的浇灌。包括你爷爷、你外公这些人成就出来这么一个人。所以有时候一个人要谈历史、谈成就,不讲这个人的成长史、生命史,是讲不通的。所以我就想为什么会有孔孚这样一个人,这种才华、这种眼界、这种格局、这种思维,它从哪里来?这是传统、时代、生活与爱的孕育。

孔:我觉得孔孚的成就一方面是因为有一个好家庭,另一个重要的条件是赶上了八十年代的大环境。除了以上这些,还有一个个人气质问题。我父亲特别崇尚自然,崇尚美。

张:对自然的书写,这是中国文人、中国文学的一个很重要的自然美学传统。大自然带给人的安宁、诗意,对美的探寻,人和山林、大地、河流这种情感的交融,对大自然的歌咏,有这样一个传统,像苏东坡的诗歌。

孔:每个人都有自己的喜好偏重。

张:但是有这种传统在。有人愿意写现实,有人愿意写大自然。中国自然书写是一直传承的,和他那些审美书写,有一种共鸣感。

孔:对。我觉得我爸爸最大的一个特点,就是虽然是在坎坷当中一路走来,但他从来都是往积极的一面思考。

张:这是中国文化很重要的审美向度和哲学追求。我最近在看梁漱溟的东西,梁漱溟说中国文化有一个向上的力度,中国的人生他是向上向前看的,是这个意义。最困难的时候,我们还要往前走,还要活着。要追求美,就是向上的人生。其实这是中国人、中国审美文化很大的一个特点。

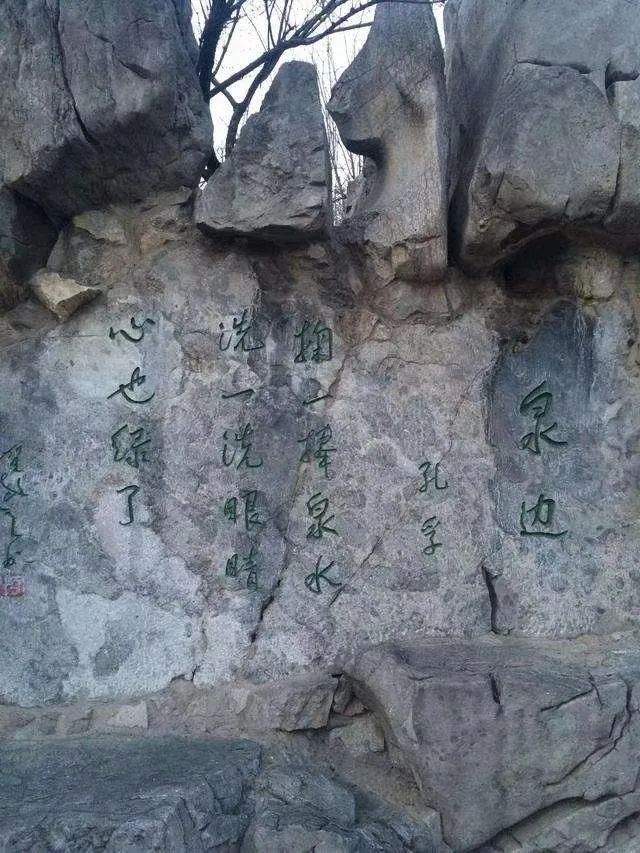

(孔孚的诗《泉边》刻于济南五龙潭公园)

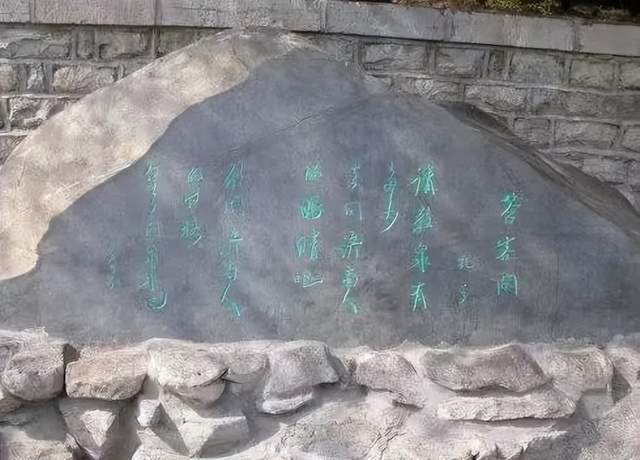

(孔孚的诗《答客问》刻于济南黑虎泉畔)

孔:他可能也只有这样才能活下来。

张:李泽厚说民族是一种乐感文化,也是有道理的,有一种内心的向往和追求。

孔:他经历过那么多磨难,很多人建议扩大一下题材,别光一味写甜美,把受过的苦难写一写,他拒绝。他说灾难过去的就让它过去。

张:我们还要往前看。往前走,写美的东西。

孔:这种思想也可能是于生自来的。记得我写过《磨难有花》一篇文章,是记录我家的日常氛围,生活条件那么差,吃不上穿不上那种情况。我爸爸还是一到野外,就采一些野花回来,装点家里。

张:一种精神的栖息。那种向上的认识,我们要看到希望。

孔:在最困难的那年,我和我爸爸去崔伯伯家要了一枝绢做的梅花,在黑云压城城欲摧的情况下,这一枝梅花给我们家带来了春意。就靠着这个支撑,这个年就过去了。我父亲从不把丑的东西给别人看,他那只残缺的手总是藏在裤子口袋里。

张:你说说他那个手是怎么受伤的呢?

孔:我妈在《团圆年》那篇文章里写得挺详细。我二大爷比我爸大16岁,我爸2岁那年,带着他到场院里玩,我二大爷和那些大孩子去玩了,我爸爸就在场院里爬。正好是刚收完麦子的时候,铡刀里边还有一些麦子穗,我爸爸去抠,抠出麦穗,铡刀落下来铡断了右手。当时有个部队正好在那里驻军,有军医。抱着他到军医那里给他清理了,好像没发炎。

张:《团圆年》发表了没有啊?你这里有没有。

孔:没有发表,等我发你微信。

孔:前两天薛凯洲还说,老太太这一篇几千字的文章完全就是一个中篇小说,涉及了很多历史,涉及了很多人物,而且这些人又都那么好。

张:这就是一个历史,这就是我们一代人怎么走过来的,从最艰难的岁月中怎么度过来的,这就是很重要的东西。

孔:我们家的故事真能写一部电视剧。

张:刚才你提到说孔老师开始在报社工作,后来到山师,这也是一个新的契机,新的开始。因为田仲济先生对这种人才的发掘,对宋遂良老师,对袁忠岳老师,包括山东大学的孔范今老师,他都想调到山师来,这都成一段佳话了。我们做过一个宋遂良老师的访谈。田老把宋老师从泰安中学调过来。他对这种人才的发现和挖掘,很有眼光,对山师中国现当代文学学科的发展有深远的影响。孔孚老师他是怎么发现的,怎么调过来的?

孔:这些具体我不太清楚,可能是我爸和这些人都是一个圈里的,恢复自由后他们经常在一起喝酒论文。他和田先生也早就认识,来山师这一步真是走对了。当时完全是奔着搞研究来的,没想到五十多岁了,还能写诗。到了山师就一头扑进图书馆,光去北京查资料就查了几个月。

张:这一时期读了大量的书,他的那种诗歌理论是一个新的贡献,之前没有这种东西。

孔:他对美学研究,对儒释道的传统文化的研究,对外国文学研究,读了很多很多书。做了许多读书书笔记。

张:这种系统的阅读训练,对他来说后续的成长,对诗歌本身的思考是很重要的一个方面。这是孔孚以前重视的一个方面。他不仅是诗歌创造,对诗歌理论的阐释和建构,这是他一个贡献,也是一个新的维度,包括后面提到的中国东方神秘主义流派这类的东西,都和他到山师大中文系工作有关系。

孔:你看看他的读书笔记。

张:这个都可以整理,很重要。

孔:这得看多少书,密密麻麻。

张:这个可以做一个孔孚读诗笔记或者读书笔记。

孔:你说他这是多少功夫?

张:这些都可以出书的。我们今天看到朱自清先生在清华大学作一个《新文学史纲》,虽没有写出文学史来,但是这都是干货,全是干货。我们从这些东西看到他对文学艺术哲学的理解,他怎么成长的。

孔:你想想这是多少东西,每一页都是密密麻麻。古今中外的经典,他都有系统的探索。一般写诗的人不搞评论,搞评论的人不写诗,而他是两条腿走路,相互加持。通过理论研究来指导自己创作。刚写青岛的时候,完全是一种自然喷发,那时候没有多少理论。后来随着研究,他有了一个方向,他很明确的知道想走一个什么样的路,有非常明确的追求。从青岛、济南、泰山、秦中、黄山、峨眉、大漠,随着海拔的上升,诗歌理论不断地提高,创作的高度也随之往上攀登。直到写帕米尔时,《抟虚宇宙》的思想体系也基本完成。

张:这就和他在山师这一段工作有很大的关系。像诗歌从创作到根源去探寻到底什么是诗,对诗应该怎么来表达,他和语言是什么关系,和世界、和宇宙的关系,和生命的关系。有了明确的思考,这一点非常重要。

孔:很自觉地来规范自己的创作。特别是他说要有“宇宙意识”。这是他总的创作思想,有一个完整的创作思想,才有一个明确的创作道路。

张:一个体系,这可能就是高校研究的成果。因此才产生了东方神秘主义的新山水诗。才产生这么巨大的影响力。

孔:读刘强《孔孚论》,我归纳了一下,孔孚的思想体系可以用《东方神秘主义》来概括,首先是宇宙观:上帝创造的是“实”宇宙,诗人就要将这些自然之物赋予灵性。具有灵性的自然之物都是相通的。动植物全息、时空全息。一切在灵的层次上融会贯通。这就是孔孚的宇宙观和艺术观。启动灵觉、创造灵像、抵达灵通。是孔孚诗创造的思维流程。

“抟虚宇宙”是孔孚的创作方法:一切自然实体,都具有独立的个性品格,“实”都受其形、质局限,精神自由难以释放。若大化自然,宇宙全息,必须“出虚”,唯“虚”,才能既是各自物象之自主,又非具体物象而超然。在似是而非、恍兮惚兮中,出现一种崭新的创造,使之飞跃至“灵”的层次。一旦“出虚”,任其可抟。在灵的层次上天马行空,回穿历史,搜索未来,宇宙听其灵性的调遣。此时写人非人,写山非山。都是宇宙大化之物,都是无限时空的点睛之笔。都是启动灵觉的符号。以有限之笔墨,灵现其无限的自然大像。孔孚写诗,受惠于钱钟书先生的“远龙”之说。根据这一美学的距离原则,孔孚找到了一条避实、出虚、得灵的途径,进入了“灵宇宙”的层次。

孔孚在谈创作规律时先后有几种说法:1、 隐藏。2 、距离原则、远龙。3、减法、用无。4、 出虚、抟虚。这些方法实质是一个内容,都是为了避实就虚、以虚生灵、由灵而通、抵达无限。

张:你理解得很好。

(1986年冬孔孚在山师校园)

孔:我父亲说在他下笔的时候,先要找到拨动读者思想那根弦的那个点,找准那个点,拨动它与读者的思绪产生共振,这种共鸣带动读者产生联想,你写的东西让读者再建构,打开读者自己的思维。所以孔孚的诗只需了了几个字,就能“以少少许,胜多多许”。孔孚的诗讲究“灵气”,咱们中国人只要有了灵气,什么创造力发挥不出来?中国的问题一直奴性太重。书上说什么就被动的接受,而不打开自己的思想参与再创造。诗是一种最能引发人们想象力的艺术形式,要摆脱奴性,产生灵性,有了灵性就会发生无限的创造力。“抟虚宇宙”的关键词是“虚”。

张:那也是中国书画的虚。

孔:他就是从钱锺书先生论画的那个远龙那里捂得。远、远、远到一定的程度,看起来似是而非,产生恍惚,这时候让你有一个想象的空间。比如你喜欢的散文“锦绣川水库半月居”中那个隔着水看到的钓鱼的老者,为什么从早到晚一直在那里,让你想去一探究竟,真的走近后看到原来是块石头,现实的东西了然无趣。崂山的“骆驼峰”,黄山的“猴子观海”,都得远观才有生命力!近看一览无余的东西你思想一飞不起来,只有虚无缥缈时,你才你可以参与去想象,这就是“出虚”的意义。在“虚”中,你就有了驰骋想象的空间,可以回穿历史,搜索未来,就可以天马行空。这样你能量就巨大了。

张:就是刘勰说的思接千载,视通万里。古今中外联系起来。

孔:鉴别艺术的重要标志是看有无“灵气”,有灵气的东西就有“生命”,不必分中国的、外国的;古典的、现代的;高雅的、低俗的。有生命的东西都是相通的。美在“感”,不靠“说”!

张:看你赋予它什么!这就看读者和作者的知识结构和审美能力。深者见深,浅者见浅。只要有灵气在,总能获得美的享受。这也是中国文化的精髓和内涵。实际上我们谈的《庄子·逍遥游》就是这类的东西。大象无形,大音希声。我觉得是孔老师他对中国传统文化的内蕴和精神有深刻领悟。中国道教文化强调极虚。为什么盖房子是通过建墙而获得一个空间,有空间才能住人嘛!

孔:就是“用无”嘛!94年我代表我父亲去旁听两岸玄学研讨会,大陆和台湾的一些著名学者一起谈魏晋玄学,谈有无关系,进行“有”“无”之辩。会议围绕先有的“有”?还是先有的“无”?哪个最重要?引用了大量魏晋时代那些名人语录,听得我头大也没弄明白。到了晚上吃饭了还在争论。我站在辛冠洁伯伯身后,实在忍不住的插了话:“听我父亲讲过,咱吃饭的碗,外形是‘有’,创造这个外形是为了要获得这个盛食物的空间,空间是个‘无’,没有外边这个有型的东西,就无法得到这个无之可用。‘有’和‘无’是相辅相成的,分不出先后,也没法分主次”。

张:没有有,就不会产生无。你说太好了,它是一个无法隔离开的东西。

孔:当时那些人都不说话了。都问你父亲是谁啊?我怕说多了露怯,找了个借口赶紧离开了,让辛冠洁伯伯去做孔孚的广告吧。其实这些东西是我经常听父亲讲过的。

张:这是一种大智慧。

孔:山顶上的亭子,只有四个柱子,“有”越少,获得的空间视野这个“无”就越大。“有”越多,可用之“无”就越小。条条框框越多,自由想象空间就越小。这就是孔孚用“减法”的哲学依据。

张:所以说,文史哲不分家。没有一种哲学的意义,它是不会走多远的。这也是孔孚老师的卓越过人之处。

孔:他的诗越到后来哲学的意味就越浓。写古格尔王朝,“天/蓝它的,地/转它的”。再辉煌的王朝都有灭亡的时候,唯有天蓝地转永恒。再大的权利挡不住自然规律。这样的诗除了美,还具有哲学意义。

张:作为一个诗人写些山水诗,很多人也写过一些,也有写的很好的。但是,一个人能够走多远,在于有没有自己的体系,有没有自己的哲学,有没有自己的理论建构。这才是孔孚作为一个生命个体对整个诗坛,对整个中华文化的一种提升和一种转化创新。所以我希望我们谈孔孚老师的诗歌,不能仅仅局限于诗歌,要看到他更大的价值和智慧。这才是对中国整个诗歌文化的一种传承。

孔:孔孚有篇文章叫《大入大出》,只有入得深,把传统文化这些东西吃透了,还得要跳得出来,高屋建瓴拎出来,就那么几句话。

张:现在很多人进不去,进去看了一点,就觉得了不得了,甚至进去了就出不来。

孔:必须跳出来,儒释道都各有所长,我爸说过,他主要是受惠于道家。他和陈炎有一个对话,陈炎说你不能否定了儒家的作用。儒家是一个建构,道家只是一个解构。我爸爸回答他:你是学者,讲究严谨,讲究全面。我是个野狐禅,专夹我喜欢的菜来吃。诗人排斥框架,崇尚自由。但儒家骨子里贵刚尊阳的东西,是渗入血液里的,这是刮都刮不掉的。

张:孔孚老师这一生是天行健君子以自强不息,自我探索,自我追求,不停地在攀登。这本身就是一种儒家文化的精神,进取的精神。

孔:但是他说儒家框的太死了,你必须得要跳出来。

张:太讲究秩序了,太实用了。

孔:这些可以去治理社会,但你作为一个思想家,作为一个诗人,你必须得超越出来。

张:这是中国文化的丰富性和多样性。

孔:西方文化很讲究具体,讲究精确。中国讲究抟虚和意象,所以他奉行“东方神秘主义”。

张:我看宋遂良老师写孔孚老师:细雨骑驴入道门。这写得很有意识,他找到他的创造思维的方式。

孔:诗不是严谨的事情。

张:诗歌是一个弥漫性的东西,恍兮惚兮。它是一种动态。

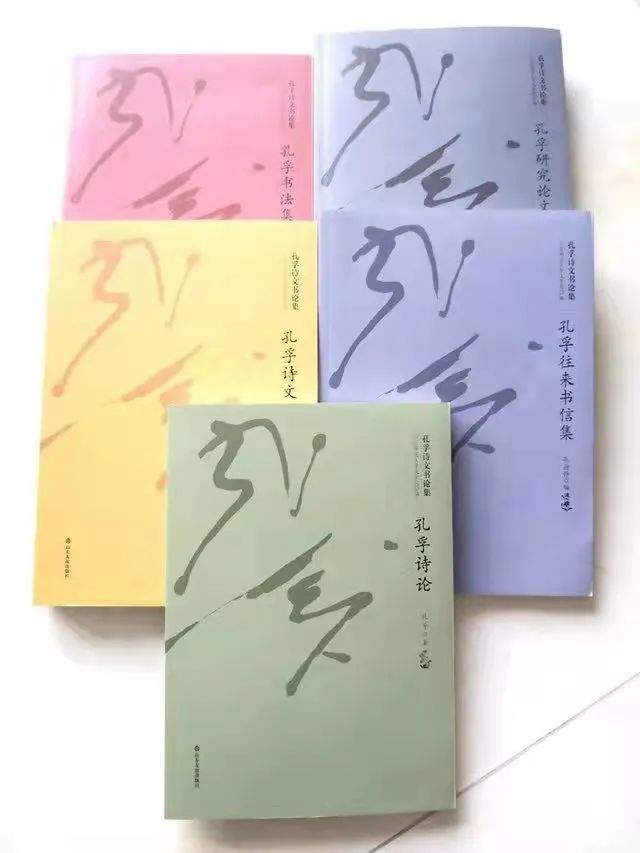

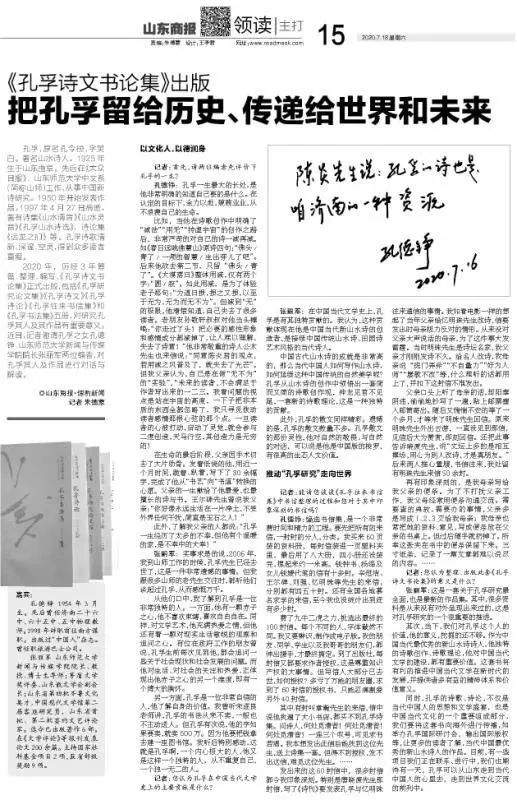

(《 孔孚诗文书论集》)

(《山东商报》发表了《<孔孚诗文书论集>出版 把孔孚留给历史、传递给世界和未来》)

孔:孔孚理论体系的行成,受惠与在山师的研究历程。但在山师研究成果的体现上却是不成功的。

研究成果要体现在论文上。孔孚写过三篇论文。第一篇《徐志摩艺术探索》,是孔孚和吕家乡先生两人的课题。吕老师写的初稿,但他的观点和我父亲完全不同。我是从吴奔星先生的来信中看出的端倪。吴的信中说,在80年包头会议上,我父亲要把新诗发展史上第一把交椅让给徐志摩,颇有持不同意见者,认为思想反动的资产阶级文人没有艺术性可谈。我父亲完全重写了这篇论文。提交论文时吕家乡老师拒绝签名,说不是自己的观点。这很尴尬,多方协调,他用了“吕山楂”的笔名才发表了这篇文章。第二篇《戴望舒艺术探艺》好像比较顺利,但第三篇《闻一多艺术探艺》就发不出去了。因为闻一多是红色文人,不容谈他的艺术得失。这篇论文在家里趴着,我大爷拿回老家去帮我父亲去誊抄个备份,说拿回来了,那时他已八十多岁,也不好意思逼他找,至今我也没找到,肯定丢失了,只找到个提纲。评职称时只看所教课时和论文,尽管出版了《远龙之扪》的理论著作,但那是副业。所以,孔孚在山师的职称是副教授。

张:当时他开课了没有?

孔:只开了几次大课。好像在上大课的时候和在场的学生对话还有过冲突。有学生可能是提出了一些让人难以接受的问题,我父亲就拍案而起拂袖而去。

无可奈何的是主业不被认可,副业却红红火火。正好查出身体有病,我爸爸就提出了提前离休。能舍的舍,该坚持的坚持,这也是孔孚的成事之道。多少人死后就被人遗忘,孔孚去世二十多年了还有这么多人来念着他,研究他,这不是用教授职称能换来的。我父亲最后这几年可以用争分夺秒来进行创作。还好,最后他完成了书法向书道转换的心愿。临走前他说:“该做的我都做到了,评价是别人的事情,这要交给时间去认定。我已死而无憾”!

张:是的,孔孚先生是个富矿,有待我们去深入挖掘。这也是我为什么假期过来做个访谈,就是把一些东西系统的整理,呈现出来,也是为后人提供线索,理解孔孚他的土壤在哪里,他是怎么成长出来的,在这个家里,在这个年代里是如何一步步走过来的,知道他的价值。

孔:还有很多的事情要做。

张:我们一步一步来,我们要有章法,要发动更多的人来做,包括我们后边要开诗歌研讨会,孔孚的一些思想都是通过研讨会散发出来的,让大家认识他的价值,他让大家来探讨他,发扬他。好饭不怕晚。好东西它是不断地被传承,越来越发扬光大。随着时间的流转,它愈发出光泽来,因为好多东西是不会被埋没掉的。

孔:我父亲的东西毕竟不是那种刺人的东西。他是很温和的,润物细无声的。现在的人麻木了,现实这层皮太厚。得慢慢的有人去拨。

张:但是我觉得我们要把它光芒呈现出来,好的东西我们需要把它呈现出来。像大姐您做了很多工作,像我们做研究的,也非常有责任把它传承下去。我们通过不同平台发出更多、更大的声音来,所以为什么要有批评家们,这就是批评家的功能,施战军老师,原来是我们山大的老师,在《人民文学》做主编,说批评家就是摆渡经典入翰史,要把经典找出来,进入文学史。这就是批评家的功能、眼界、智慧。我们有责任把孔孚诗歌传承下来。

(2017年由山师举办的纪念孔孚先生座谈会暨孔孚与中华文化艺术精神全国学术研讨会)

(研讨会上的集体合照)

孔:我还是要再次感谢您对出这套书所做的大量工作。若没有你和宋刚对编辑的协调,我都想放弃了。遇到这个奇葩编辑简直无语。她非要把孔孚诗中的“佛说”,改成“佛像说”;《乾陵》一诗中“我向青天献我的乳”,她说是淫秽语言,要改成她想的一句什么玩意。更可气的是,书信集为了免去按资格排序的问题,我按发信时间排序,这样往来书信肯定有时间差。我父亲和忆明珠往来书信之间差着一个多月,她非要插进别人的信去。我代父亲写给王尔碑的信,还有我妈与王尔碑之间的通信,她不准这些信放在一起,说不是与孔孚的往来通信,只能付在最后。我一再解释这不是数学课本,数错了没关系,形式要为内容服务。她坚决要执行出版社的“原则”。多亏您劝我让步,可以整首诗撤掉,不准改动一个字。又劝那边,把她的原则进行说明,按我们的排序,错处我们负责。无论咋样,出来就是胜利。从这件事就可以看出你的坚持和灵活,现在做成一件事太不容易了,你是能做成事的人。

张:这都是我应该做的。《孔孚诗文书信论文集》的出版也得到了山师文学院杨存昌、魏建、孙书文等教授的大力支持。我们后续继续推进孔孚研究,通过高校,通过图书馆。寻找到一个新的家园,落到实处,有传承,通过更多人的智慧合力,让孔孚和凝聚着孔孚思想、智慧和情感的文字书画有一个归宿。让孔孚及其深厚的文学哲理思想走进当代中国人的心中,走向世界和未来。这方面大姐如果有需要,我就去做,我们继续合作。

孔:我听说你开辟了一个新的战场?

张:我已经到了暨南大学文学院工作,但档案关系还在山师。我在去找学校领导谈。学校领导说你走了,离开山师了,山师还是你的资源,而且你还要给山师做新的贡献。我说我走哪儿,都依然是山师的人。山师,我念兹在兹。我在这生活了十五年,从30多岁到将近50岁,一个人最好的年华都是在这儿度过的。

孔:山东的文化底蕴还是很深厚的。咱们把这些挖掘出来,出去发扬光大。山东人不忘山东的根脉。

张:张炜主席也嘱托我,到了南方,要经常回来,要跟韩少功学习。韩少功人在海南,心念湖南:每年三分之一时间回湖南,三分之一时间关注湖南事情,三分之一精力写关于湖南的文学。你要每年三分之一时间回山东,三分之一时间关注山东文学,三分之一精力写关于山东文学的评论。我说主席给我未来路径指明了方向,山东是当代文学高地,是中华文化源头,也是我的家乡,我肯定要经常回家,来寻根,访师会友,关注山东文学文化。

孔:我们聊得很高兴。

张:对,聊了两个半小时。

2022年1月20日

(初稿整理:程孝阳;二稿整理:张丽军;三稿:孔德铮 张丽军)

原刊发《当代小说》2022年第4期

张丽军,山东莒县人,暨南大学文学院教授,博士生导师,茅盾文学奖评委,山东省齐鲁文化英才。在《文学评论》《文艺研究》等发表论文300余篇,出版学术专著7部,主持国家社科基金重大项目1项、国家社科基金一般项目2项,中国博士后基金等省部级项目10余项;获得教育部人文社科奖(合作)、山东省社科优秀成果奖、泰山文艺奖等省部级奖励10余项。在20世纪乡土文学研究、当代文学批评、70后作家群研究、样板戏研究等领域有较大影响。

曾任山东师范大学新闻与传媒学院院长、山东师范大学文学院副院长;山东省第四批齐鲁文化英才,中国现代文学馆客座研究员,山东省首批、第二批签约文艺评论家,山东师范大学东岳学者;北京大学高级访问学者,中国文联全国首届文艺评论骨干班学员,鲁迅文学院第26届文学创作(文学评论)班学员;兼任中国当代文学研究会理事、中国高校影视学会理事、中国电视艺术交流协会视听委员会副主任、中国老舍研究会常务理事、中国茅盾研究会理事、山东省散文学会副会长、《百家评论》副主编等。

国家精品课程“中国现代文学”主讲教师;获研究生教学名师、研究生优秀教学奖、优秀硕士学位论文指导教师、山东师范大学第二届研究生“学术十杰”指导教师、山东师范大学第二届“我心目中的好导师”等荣誉称号。

投稿热线:13325115197(微信同号)