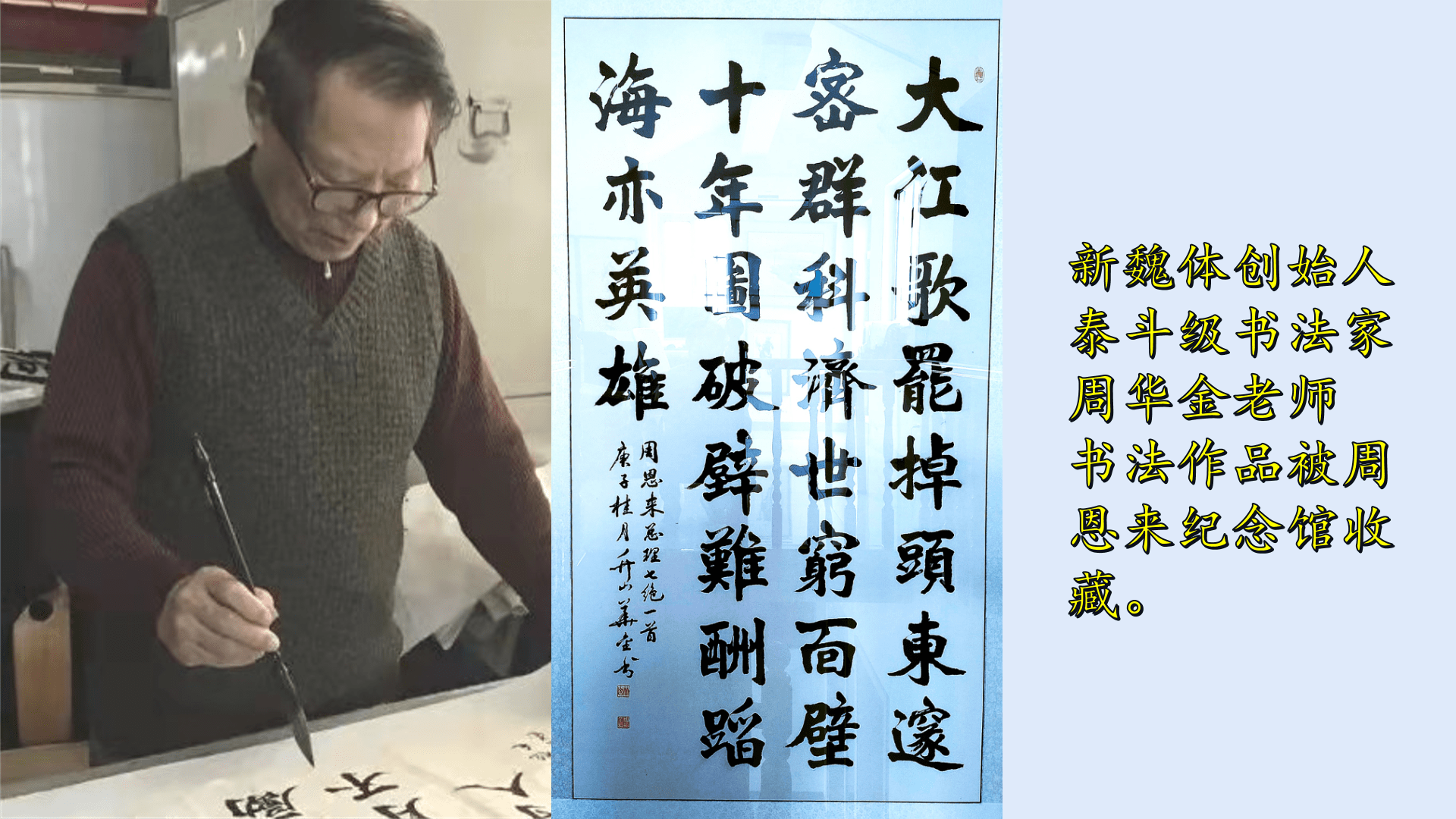

2021年7月,新魏体创始人、著名书法家周华金先生为建党百年创作的书法作品被中国淮安周恩来纪念馆收藏。表达了周华金先生的爱国之心,爱国之情。

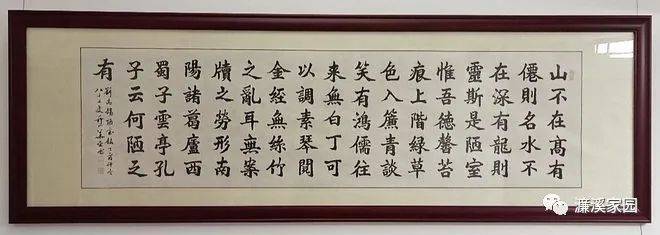

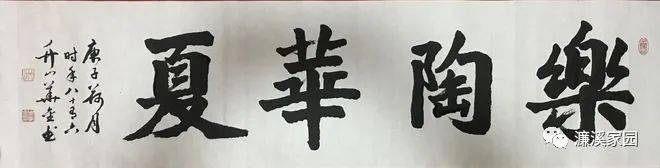

周华金,字矢萌,号竹山,男,汉族,1938年12月生,浙江诸暨人。新魏体创始人,一级美术师,中国书法家协会会员,上海铁道书法家协会主席。从小学习书法,1953年进铁路上海站工作,1968年出版《毛主席语录新魏体字帖》,1979年新魏体书法作品在首次全国书法评比中评为百幅优秀作品之一。作品多次入选国内国际重要书法展览并获奖,被多家博物馆等各种机构和国际著名人士收藏,其传略载入30多种典籍,出版多种书法著作。自幼酷爱书画,师从虞九城,后行马公愚指点,书艺大进。50年代中期注重研习北魏诸碑,尤爱《郑文公碑》和《始平公造像记》。作品入选河南"国际书法展览"、上海市书法展览和省市书法联展上,多次入选"全国铁路书法展览"并获奖,或被博物馆、纪念馆收藏及被刻碑。有的作品被收入《百幅优秀作品集》及在多种报刊发表。出版《怎样写新魏书》。

上世纪六七十年代,上海出版了多种新魏体字帖,其中出版最早、发行量最大、影响最广的,是上海东方红书画社1968年5月出版的《毛主席语录新魏体字帖》。但这本字帖未注明作者,使书写者是谁一直成谜。2010年,我为寻找这位作者,特意到这家出版社的现单位——上海书画出版社查询,但被告知早年的资料已尽失,无法提供这一字帖及作者的资料和线索。一年后,作者终于找到了——他就是曾任上海铁道书法家协会主席的周华金先生。

“ 新魏体”名称由来

上海火车站这种字体获得了社会广泛喜爱,但人们未必知道是周华金书写,也不知如何称呼这种字体。看似魏体,又不是传统的魏体。这种字体流传越来越广,学的人越来越多,因为首见于上海火车站,人们便称为“铁路体”、“火车体”。

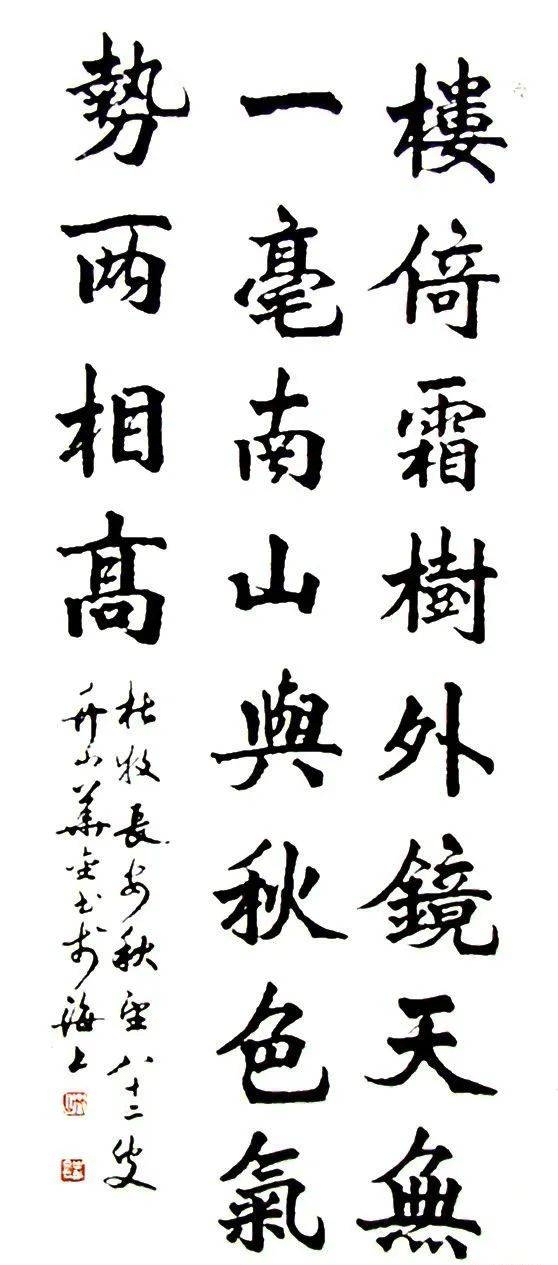

1964年,上海的出版社为满足社会对这一字体的喜爱,决定将周华金的字体出版字帖。原定内容为周华金书写的苏东坡词二首——“大江东去”篇与“明月几时有”篇。书稿在大连、广州、北京征订时大受欢迎。

后来出版社决定将字帖改写为毛主席语录。定书稿时,编辑问周华金:“你的字体基础是魏碑,又有颜、欧的笔意,行书的笔法,叫什么字体好呢?”周华金一时拿不出方案。编辑说:“这样好不好,根基是魏碑,又有新的东西,就叫‘新魏体’行不行?”周华金立即赞同:“好啊!就叫‘新魏体’!”——就这样,以“新魏体”命名的首本字帖《毛主席语录新魏体字帖》1968年5月由上海东方红书画社出版了。(也是新中国成立后出版的第一本手写字帖,之前出版的都是古代碑帖。)

期间也曾探讨是否可称“新魏碑体”。周华金认为,古代魏碑是经过碑刻保存下来,所以有个“碑”字。现在的新魏体是写出来的,不是在碑上刻出来的,所以不宜有“碑”字,还是称“新魏体”好。

周华金说,当时是特殊时期,一没署名,二没稿费,这些他都不计较,但这本字帖自己感到写得很别扭,因为出版社要求每一字每一笔划都要端正清楚,要利于初学者学习,而这样的书写不符合他平时的书写习惯。

新魏体名称的来历,一直是我要探求的,不意在这次采访中获得了答案。首本以新魏体命名的《毛主席语录新魏体字帖》的出版,对社会公众认识新魏体,使新魏体从上海迅速流行到全国,起到了非常重要的作用。我告诉周老,为做新魏体专题,在宜兴采访了许多书法爱好者,发现他们几乎人人都曾有过这本字帖,可见在当时影响之大。我征集到一本1969年第3次印刷的版本,版权页注明总印数是130万册。周老说,编辑告诉他最终总印数是180万册,应该是所有同类字帖中印数最多的。

举报