精华热点

精华热点 难忘的知青岁月

宋小君

(1)

1977年,我高中毕业的那年,响应国家号召"上山下乡"是时代潮流。

17岁的我,自幼身体虚弱,爱闹些小毛病,父母多有担心,怕我下乡不适应。爸爸想让我回老家沂南县,一则因为那里是革命老区,长辈们都是老党员,老革命,有这份红色根基,或许能受到相应的照顾;二则我这个高中毕业生,或许有更大的作为。而母亲则想提前退休,让我顶替。父母的心意我懂得,但当时我怀着一腔热血,毅然坚持自己的选择,与同学们一起上山下乡,走自己的路。

我们是周村区第五批下乡的知青,是粉碎"四人帮"后継承毛主席的遗志,坚持走知识青年“上山下乡”道路的第一批知青。当时的欢送仪式搞得很隆重。

忘不了1977年8月14日那一天。爸爸一大早就去买来早餐,吃过后他和弟弟就出去了,妈妈一直没有起床。我知道,自从下乡的名单公布后,妈妈就吃不下,睡不着,心里虽有万般不舍,却一直在默默地为我准备着行李,被褥都是新里、新表、新棉花,还为我做了一身新衣服,每每用心叮嘱着:"一人在外注意身体,保护好自己,干活别逞能。"回转身便留下几声无奈的叹息!而临近下乡的这几天,妈妈的话少了,想必昨晚上一夜沒睡,或许哭了一宿。

忘不了跟妈妈辞别的那个场景。我背上写着"为人民服务"字样的黄背包,把印有红五星和"广阔天地 大有作为"毛主席语录的草帽挎在背后,走到里屋的门帘前,想要掀帘,伸手又止。我没有勇气面对妈妈那双红肿的眼睛和憔悴的脸庞,便小声说一句:"妈!我走了。"没有回音,继而我哽咽着大些声说:"妈,我走了!"过了一会听到里屋妈"嗯"了一声,随后传出抽泣声......我不敢再安慰妈妈半句,快步走向集合地点。

我的行李几天前就送到知青点了,我们一身轻装,佩戴大红花,集体到"九六五五″部队礼堂参加欢送大会,会后乘坐专用敞篷车,准备起程。来送行的家人、朋友们早已等候多时,相互簇拥着,嘱咐着。这时隐约传来一位女生的哭泣声,这是一位姓张的姑娘,父母早逝,是跟随大姐的单位丝厂子弟一起下乡,看到来送她的大姐痛哭不止,她大姐再三嘱咐带队干部和知青们,要替她照顾好这个没有爸妈的小妹。此情此景触动了每个人的心,刚才还有说有笑的知青们,顿然哑雀无声了。

我的心情本来还比较平静,可上车后,猛然在拥挤的人群中看到了小弟,他骑在爸爸的肩头,使劲地向我招手,爸爸的脸涨得通红,开始我兴奋地向他挥手,可想到马上就要离开生我养我的父母,离开这个温暖的家,离开可爱的小弟和亲爱的姐姐们,强忍住泪水回转过身去,可汽车开动的那一刻,再也忍不住压抑的心情也放声哭了起来。

(2)

我下乡的地方,是离周村城区二十多里路远的萌水公社的萌水村。

敞篷车一路东南方向行驶,行至距离萌水大桥几十米远处停下,眼见大桥南端是公社组织前来欢迎的队伍,彩旗飞扬,锣鼓喧天,那场面真是热闹非凡。

我们下车列队依次走过大桥。对我而言,走过的不仅是第二故乡的这座桥,而是迈出了踏入社会的第一步,开启了真正意义上的人生旅程。

简短的欢迎仪式后,我们直接来到萌一大队知青点。

萌水村是公社驻地,四个大队设有三个知青点,分别是萌一点、萌三点,萌二和萌四合并一个知青点,统称萌四片。

我很幸运分在了萌一大队。萌一点是萌水知青的中心点,带队干部办公室、会议室、会计办公点,集体食堂都设在这里,所以生活和出工也相对方便了许多。一排整齐的知青集体宿舍坐北朝南,前排右边是食堂,食堂外有火烧心热水炉,食堂和宿舍空间处有一口水井,生活、洗漱非常方便。虽然没有院墙,但用树枝密密麻麻扎起来的一米多高的栅栏围墙,也别有一番风味。

我被安排在紧挨着会议室的多人宿舍,分里、外两间,共住8人。因房间宽敞、明亮,所以没有拥挤的感觉。行李箱和床位,老知青的学姐们早已安顿好了。还在行李箱下,用砖头垒了一个小台子,上面放饭碗、水缸子等生活用品,下面放脸盆、洗漱用品,如此周到,让我有了家的感觉,倍受感动的同时,多了些许慰藉。

我们的知青点位于偏村西的位置,是萌一大队中心部。周边的环境非常优美,路西边是一个深深的断崖,断崖下边就是富有传说故事的范阳河。

那清澈见底的范阳河流,由西南方向蜿蜒而至,站在崖上远远望去,宛如一个大大的问号,流经脚下的这段河道,又向东缓缓流去。河床西岸是一片辽阔的沙滩,沙滩上是一片挺拔的白杨树林,如此美丽而带有童话色彩的居住环境,令人产生无限美好的遐想。知青点,是我梦寐以求的理想港湾,在这里我度过了一段美好的、难忘的知青岁月。

(3)

几天的熟悉环境、适应生活后,真正的插队生活开始了。

忘不了各小队队长来领兵的那天,我和李玉玲分到了萌一的三小队。当带队干部介绍我们小队长胡以胜时,我立即对这农村的中年人产生了好感,只见他干净、俊俏,身材匀称,站起身时,脸上还略带一些羞涩,穿着一身粗布工作服,虽然洗得褪了色,却更显得干练、稳重,我暗自庆幸,这胡队长干练而又如此羞涩,想必脾气肯定也差不到哪里。

正如我的猜测,插队到萌一的三小队,是我的幸运。

我清楚地记得,第一天干活是在西坡里翻地瓜秧。有第三批老知青的带领,少了一些生疏感。社员们来到地头,依次排开,蹲下身子就干了起来。我们也学着社员的样子,一边翻地瓜秧,一边拔掉杂草,社员们或说着有趣的新鲜事,或拉着家常,不时传来阵阵笑声,也不误手下的活路。这可不是我想象的那样,弯腰驼背,你追我赶,互不相让的场景,心里觉得轻松了许多。

下乡两年,胡队长及社员们对我们非常好,处处给予帮助和照顾。劳作虽然辛苦,但一点也没有嫌弃、难为我们,只是自身条件的原因,有些农活确实有些力不从心。

记得有一次,为刚栽的地瓜苗浇水。我个子矮,挑着两桶水,在松软的地瓜脊上迈大步行走,水桶晃晃悠悠,脚下不稳,连桶带人摔了个四脚朝天,水溅到土上弄了一身泥,当时我一副狼狈相,可我是个要强的人,不服输,爬起来继续干。

还有件事让我刻骨铭心。有段时间,知青统一到萌水大队砖窑厂劳动。有一次上夜班,我在高台上往搅拌机里填土,一不小心脚下踩空,从高台上掉了下来,因为台下有些松散的土,并没有摔伤,可回头一看,却吓出了一身冷汗:在离我半米多的地方,就是飞快转动着的、毫无安全防护的电机皮带轮,它正快速飞转带动着搅拌机运作,当时,我魂飞魄散,哭喊着回到知青点,当夜就高烧不退,大病了一场,现在想想还有些后怕呢!

1977年底和1978年初,老知青陆续回城,三小队只剩下了我和玲子姐。

记得一次正值农闲,队里安排出大栏,这算是累活了,男女同工,按劳分配。我和玲子同出一圈。我们俩个子矮,力气小,锨柄又短,自然十分吃力,别人都是一家几圈,由男劳力出工来做。

我俩穿着雨鞋,在又臭又脏的猪圈里吃力地干着,越挖越深,高举着锨头也够不着那出栏的龛台口,时不时还有散落猪粪弄在头上或身上,我俩费了两天也没出完一栏,相对无奈地苦笑着,十分难堪。后来还是队长给解了围,按平方给记了工分。

(4)

下乡两年,和社员们一起出工,一块干活,不惜力气,没有城市青年的那种娇气,所以受到队长和社员们的一致好评,也与他们结下了深厚的友谊,队长和社员们的关爱,给我留下了许多美好的记忆。

下乡第一年的冬天,我体弱虚寒,双脚严重冻伤,脚面、脚指红肿,穿不上鞋,脚后跟破裂,每晚脱袜子时,血肉相连,疼痛难忍,走路一瘸一拐的。这让社员李秀红看在眼里、疼在心上,她悄悄为我做了一双黑条绒带扣眼、系鞋带那种的新棉鞋,她还有意做得大了一号,我穿在脚上又暖和又舒服,那份感动真是难以言表。

1978年夏天,我们给玉米锄草,队里实行包干到户,我和一起下乡的玲子姐算一户。那玉米已有一人多高,玲子姐身体不适应请假了。我一个人穿梭在偌大的青纱帐里,又害怕,又担心。 为这我也苦恼过,可我还是坚持下来。没有想到的是,胡队长和生产副队长在悄悄帮我锄地,当两个队长出现在我面前,并递上从邻村刚买来了新鲜的黄瓜,半开玩笑地说:"来!祝贺一下,完成任务啦!”我顿时懵了,可很快反应了过来:这几天锄地时,胡队长过一会就叫一声:"小宋,出来透透气,歇一会儿。”原来,他们俩一直在离我不远的地方陪伴着我,直到帮我把地锄完。这令我十分感动,并时常勉励着我,下定决心,一定要在广阔天地里更好地锻炼自己!

每当夏、秋农忙时,各生产队有专人到知青点带饭到地头吃。每当这时,知青点也改善伙食,有时是大蒸包,多是白馒头和肉炖菜,量也多,我们就和社员们一起吃,就像一家人一样有说有笑,有些男社员不好意思,我就故意和他们换煎饼吃,避免了尴尬,也增进了一份信任和友情。我渐渐发现,换给他们的馒头,他们都不舍得吃,而是带回家去给老人或孩子们吃,这更让我看到了农民最纯朴,厚道的一面,这种孝悌之情深深地感染着我。

还记得那年秋季收玉米,在食堂做饭的知青想吃甜棒秸,我就找副队长说:点上做饭的姊妹想吃甜棒秸,没曾想他叫上几个人,一会工夫,就割了一大捆,我们几个人也抱不了,回到点上知青们抢着吃,每根都甜得淹嗓子。知青们吃在嘴里,甜在心里,纷纷夸赞我们队的社员这么好,都羡慕得不得了!

(5)

下乡知青的生活虽有艰辛、苦涩,也有许多甜蜜和浪漫的故事。

一天劳作回来,拿上脸盆、毛巾和换洗的衣服,顺着断崖上修好的台阶走下去,到小河里洗衣服。河水清凉爽身,也洗去一天的疲惫。

清澈见底的河里,时常看到那顽皮的小鱼虾追逐着、嘻闹着,随波漂流,有时还能捉到几只小螃蟹。河水推动着水草拍打着岸边,似在切切私语,相互抚慰着,时时传来河水叮咚的声响。

那时候,知青点上也流传着许多知青歌曲。如北京知青《远飞的大雁》,歌词大意是:"远飞的大雁,请你快快飞,捎个信儿到北京,远方的儿女想家乡的母亲!";还有青岛知青的歌:"年轻的朋友你来自何方?我来自青岛可爱的家乡,如今毅然来到这里,茫茫的荒原,多么凄凉。想起了临行前的情景,父母和朋友为我送行......"。这些知青歌曲都是在原有的曲调上改添了新词。这些歌曲调优美,朗朗上口,虽说歌词有些悲凉,却恰恰道出了当时知青们的心里话,倾诉了知青们对前途渺茫的苦衷。

那年月,也时常有知青恋爱的传说故事。十七、八岁的男女青年,情窦初开的年龄,远离父母,来到新鲜而陌生的地方,未知的前途,令人迷茫。他们一起劳动、一起生活,相互鼓励、支撑着,日久生情,也在情理之中。对于年轻的恋人,不仅是情感的慰藉,也是一种精神的寄托,一段美好的青春记忆,很是令人羡慕。但随着知青陆续返城,离开了知青生活的特殊环境,各自有了新的人生目标,那些关于爱的故事,渐渐淡出了他们的生活,继而烟消云散。但正是那些纯真的情感,那些温暖的柔情,伴随知青们度过了那个寂寞的年代。想必这份美好,故事里的主人今生今世也难以忘怀吧!

(6)

1978年的麦收季,成了我今生难忘的痛......

记得那天,等社员们把已脱粒的麦子摊开时,都已是过晌了。队长留下部分人看场,让其他人都回去吃饭,我和玲子姐赶忙往知青点走。俗话说:"六月天,孩子脸,说变就变",等我们走到村中的碾棚边时,就听见远处传来阵阵闷雷,一声紧起一声。转眼间,乌云密布,就“上来天”了。我俩四目对视,二话没说,快速往社场跑,社员们也火急火燎地赶了回来,拿起工具抢收麦子。霎时间,大风大雨夹挟着冰雹同时袭来。冰雹象花生米大小,不时地打在头上、脸上和手上,手背和身上被打起一个个小红包,顾不上疼痛;草帽打烂了,就把梳成捆的麦秸扣在头上,继续抢麦子;无情的冰雹把麦粒砸入地面,扫也扫不起来。几个上了年纪的大爷大娘,把镰刀、杈子、木锨从场院屋子里扔到场院里,想以此“斩断”风雨和冰雹,但老天爷根本不听……老人们捶胸顿足,老泪纵横,痛心疾首。

风雨和冰雹终于停了,社员们想到了被大雨冲走的麦子,纷纷跑到路边水渠边去捞麦子,那场面让我终生难忘。

麦子,从秋种,到冬季管理,春季返青灌概,全队人的辛勤劳作,到了夏收,眼看就到嘴边的麦子,一场雨,一年的希望全没了。

到了分麦子的时侯,社员们三三俩俩地来到社场,分到了少许发霉的麦子,脸上失去了往年的喜悦。

45年过去了,不堪回首。这场亲身经历的惊心动魄地抢收麦子的场景,仍然常常浮现在眼前,真真体会到了:"锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦"的苦滋味啊!

(萌一点回乡知青,左起:李玉玲、赵红、严登庆、赵德亭、秦利昌、袁国庆、宋小君、彭霞)

(7)

1978年9月份,第六批知青也下乡来了,我们队分来了3名男知青,都是低一年级的学弟,他们是:满春晓、严登庆、沙宝良。他们年轻、帅气,幽默、风趣。他们的到来给知青点和生产队带来了无限的活力,社员们更是如获至宝。我们一起出工,有说有笑,他们朝气蓬勃、不知疲倦的青春活力以及浑身洋溢着的阳刚之气,深深影响着我们,给知青点带来了许多欢乐,增添了许多乐趣。

我们知青每月有三天假,可以根据需要轮休。1978年国庆节期间,因队里秋收后忙于整地,准备种麦子,我一直没休假,没有想我二姐和青州来的大表哥来接我了。当他们一路询问着,出现在田间地头时,我高兴地跳了起来,跑上前去紧紧地拥抱二姐。

表哥是休假来看我妈的,顺便向我借用高中课本,准备复习考大学。归心似箭的我向队长请了假,由表哥带着我一路飞奔,心里那个高兴啊。

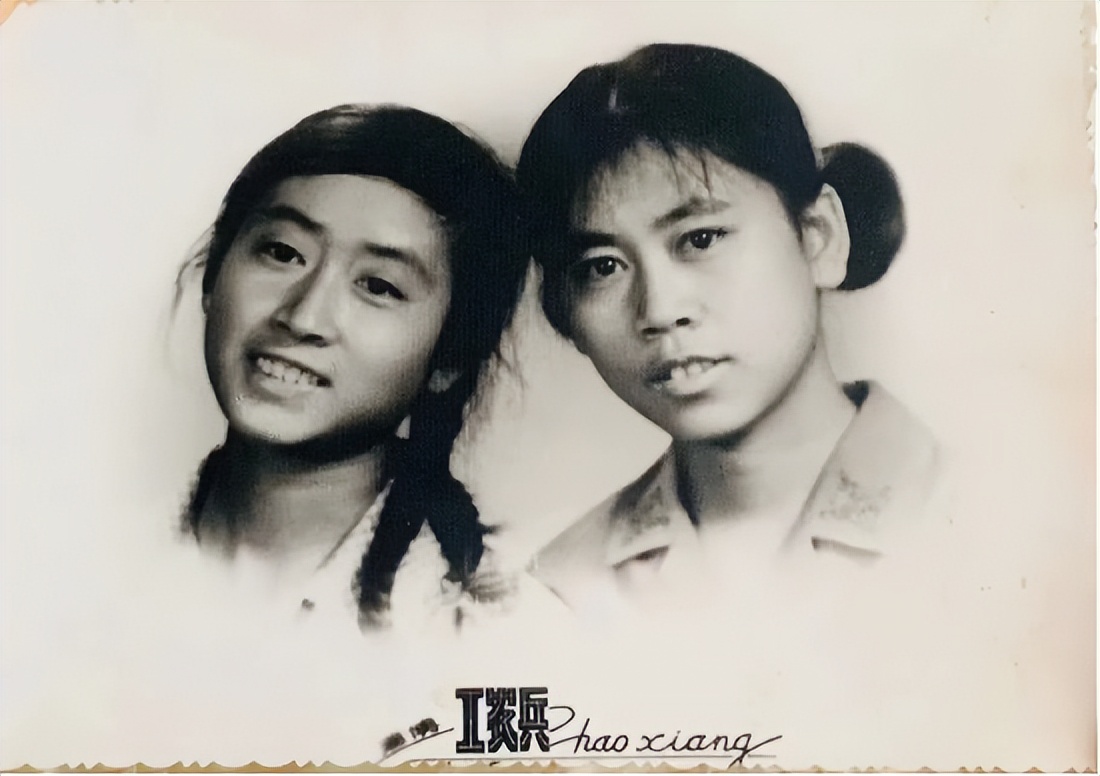

回到周村,先到照相馆,我们姐妹拍了一张合影。时隔45年,这张照片弥足珍贵啊!年轻的二姐,两只漂亮的大眼睛雪亮、炯炯有神,那年我18岁,不由地心生感叹:时光如梭,光阴无情,年轻的时光多么美好,多么令人留恋。

有一次我休完假要回知青点,爸爸托人从外贸公司买了一网兜铁罐的果汁让我带着,我嫌带着太重,执意不要,他就非要送我回知青点。20多里路,出了周村过了尚庄就是一路上坡路,还要过个大交界。正值夏天,爸爸骑着自行车,弓着背,两腿吃力地蹬着自行车,身体随着踏脚的转动而起浮,汗水顺着面颊、脖径直往下流,白色汗衫全被浸透了。我实在不忍心,说要下车,他却不允许,继续拼命地骑着。爸爸的汗在淌,我坐在后座上眼里的泪水也在流,这泪水不光是心疼,也有悔过的泪水。

我年轻、任性,对有些事理解不透,老和爸爸拧劲着。爸爸是个老革命,军人的性格刚毅,说一不二,做事严谨,平时对我们要求又非常严厉。就为这,我时常与他争执,有时很久都不和他说一句话,好像有意惹他生气。今天看着爸爸汗流浃背,带着我吃力前行的样子,不觉心里万分惭愧,不经他同意,我跳下车子,从他手里抢过自行车,慢慢地拱着前行,一直到交界顶处停下,让爸爸在树荫下喝点水,凉快一会。他可能看出我哭过的样子,却安慰着我说:下去交界就快到了,这段路就省劲了,听了爸爸的话,我的泪忍不住又涌出眼眶。

前两年,当我第一次读到了朱自清的散文《背影》时,我的眼前却出现了爸爸弓着背,吃力骑着车,那被汗水浸透了的后背,眼睛渐渐又模糊了。

下乡两年有辛苦劳作,也有充分发挥我的特长,令我开心快乐的经历。

我们知青点有个文艺宣传队,我也是宣传队的骨干成员。粉碎"四人帮"后,宣传任务多,也常迎接区知青办及公社领导检查知青工作,时常调回点里排练节目。我们演过的节目特别多,有表演唱《十大嫂批判'四人帮'》《都和雷锋一个样》,舞蹈《不落的红太阳永放光辉》,也有我的独唱。

1979年春节前后,知青宣传队,被时任公社文化站站长胡立禄(他曾被评为全国优秀文化工作者,后调到周村区教育局任纪检书记)抽调到公社集中排练,代表公社参加全区文艺汇演,那次汇演,萌水公社的节目都很精彩。

特别荣幸的是,我演唱了萌水中学音乐教师王川昆老师的原创作品《三尺讲台写春秋》,并得到王老师亲自指导,他耐心地传授歌唱技巧,使演唱获得巨大成功。后来了解到,王川昆老师是山东省艺术馆下放到萌水中学任教的,他艺术造诣深厚,后来被调到淄博市群众艺术馆工作,直至退休。现在想想,当时能得到王川昆老师的指点,自己的演唱水平得到提升,为以后的歌唱生涯奠定了基础,是我最大的收获。

(8)

1979年5月,是我临近返城的前一个月,我们和队里的全体女社员集体请假,借来几辆自行车,每两人骑着一辆,去淄川玩了一天,并到照像馆集体合影留念。这一举动在队里引起了热议,队长和社员们大大赞赏,说我们真正融入了农村这片广阔的田地,真正地成为生产队中的一员。话语间也透露着对我们即将回城深深的不舍。这张珍贵的合影,不仅留下了姐妹的深情厚谊。也索引出无限的牵挂,40多年啦,照片上的姐妹们,你们还好吗?嫁得怎么样?日子过得好吗?借此寄上我深深感激之情和无限的牵念!

1979年6月,我回诚的名额己经笃定(因我父亲是二等甲级残疾军人)。这是我知青生活中最后一个麦收季。

这一天,是割我队最南边的、也是最后的一块麦田。它不算宽,却很长,是我见到过的最长的,近乎于望不到边的麦垄。社员们站好地头,弯腰驼背,挥舞着镰刀,你追我赶,欣喜地收割着一年的希望。有个男社员回身对我喊着:"小宋,割些麦子吧!再不割,可能以后就没有机会了"!我高兴地回应着:"那道是!我来割!",下乡两年,第一次割了一天麦子,我学着社员的样子,那天我干得热火朝天,汗流浃背,觉得有使不完的劲,就是想最后多为队里干点活,贡献一份力量。

20天以后,1979年6月28日我返城,招工进了第三毛巾厂工作。这一别竟是40年。

2017年4月23日,在阔别第二故乡近40年后,在萌三村委和党支部领导的支持下,由第四批知青朱德军等人牵头,有近60名知青参加了萌水村知青返乡"回访第二故乡,追寻青春梦想"联谊会。

联谊会举办得简单而隆重。萌三村委热情迎接了我们,简单的欢迎致词、介绍情况后,我们分片各自到插队地方寻亲访友。

阔别40年,萌水发生了天翻地覆的变化,以前我们出工的那条土路,变成了宽阔、平坦的柏油公路,路南边的破旧民宅,已是高楼耸立,旧貌变新颜了。我们凭印象一路寻找到了一片知青点,那排曾经的知青宿舍已成私人住所,我们在大门前合影留念。幸运的是前排食堂还在,征得住户同意,我们进去,看着结构未变的房子,那种亲切感油然而生,我们回忆着,追述着,越说越兴奋,40年前那朝气蓬勃的生活情景又一次浮现在眼前......

我和玲子姐来到断崖边,那条蜿蜒的范阳河,不知何时已退到了很远,很远,崖下灌木杂草丛生,再也找不见了那梦中的西沙滩和幽幽的白杨树林,难免有些失落。

( 左起:李玉玲 宋大娘 宋小君 于大娘 男社员 知青严登庆)

我们又寻到村民的

最后知青和村干部、部分村民在“上坡地”生态园聚餐,大家畅所欲言,共叙改革开放给农村带来的巨大变化,展望未来,畅想美好前景。

让我惊喜的是,又一次见到了1979年参加周村区文艺汇演时、萌水公社代表队的乐队演奏员胡以尚老师。我们彼此认出了对方,老朋友重逢格外亲切,通过交谈更多了解到,那时他在萌水小学当老师,几十年一直从事教育工作,直至60岁在校长的位置上光荣退休。听说他现在也在周村定居,我们约定周村再相聚。

(中间带孩子的是王川昆老师,他左边是胡立禄老师,前排左二是胡以尚老师。二排右一是宋小君)

忆往昔,知青岁月有苦涩、有快乐,更多的是感动和收获。两年的插队生活,我们扎根农村,和贫下中农打成一片,自觉接受再教育,“滚一身泥巴,炼一颗红心”,学到了贫下中农艰苦奋斗,勤劳质朴的精神;也深深体验到了农民生活的艰辛和不易。锻炼了意志,增强了体质,也铸就了吃苦耐劳的品格,是一段光荣而自豪的青春奋斗史,这是我人生中宝贵的精神财富。

萌水,是我的第二故乡,是我魂牵梦绕的地方,那里有我青春快乐的足迹,有我一生也剪不断的情缘。

弹指一挥45载,而那条美丽的、蜿蜒流淌的范阳河,那片金灿灿的西沙滩,那片幽幽的白杨树林,那些善良纯朴的农民,那段激情燃烧的知青岁月,还有发生在这块土地上的美好故事,永远清晰地萦绕在我的脑海里……

忆峥嵘岁月青春无悔!

看人生旅途芳华永存!

图书出版

文学、论文专著、史志年鉴、族谱家史、各种画册

国内单书号、丛书号、电子音像号、

高校老师、中小学教师、医护、事业单位晋级

出版、印刷

艺术热线:

山东一城秋色文化传媒有限公司

《大家风范文库·诗词十六家》

《大家风范文库·散文十六家》

征稿进行中

13325115197

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版