精华热点

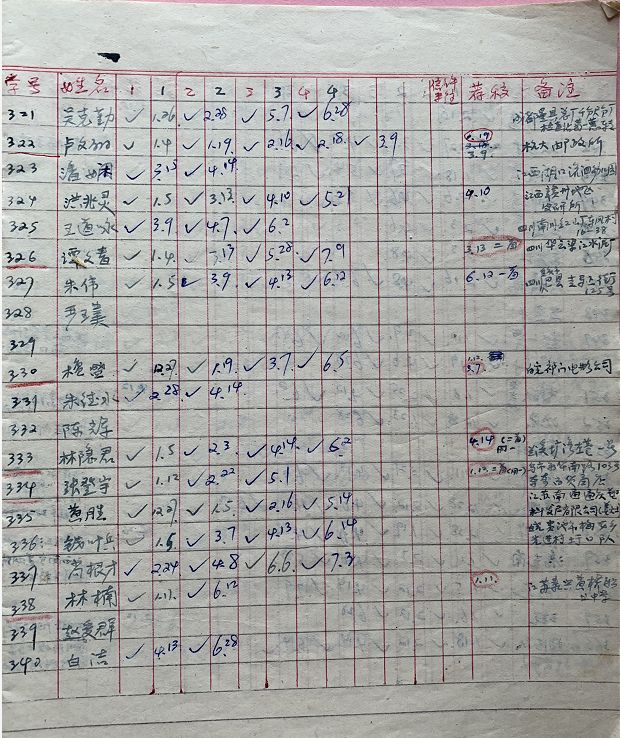

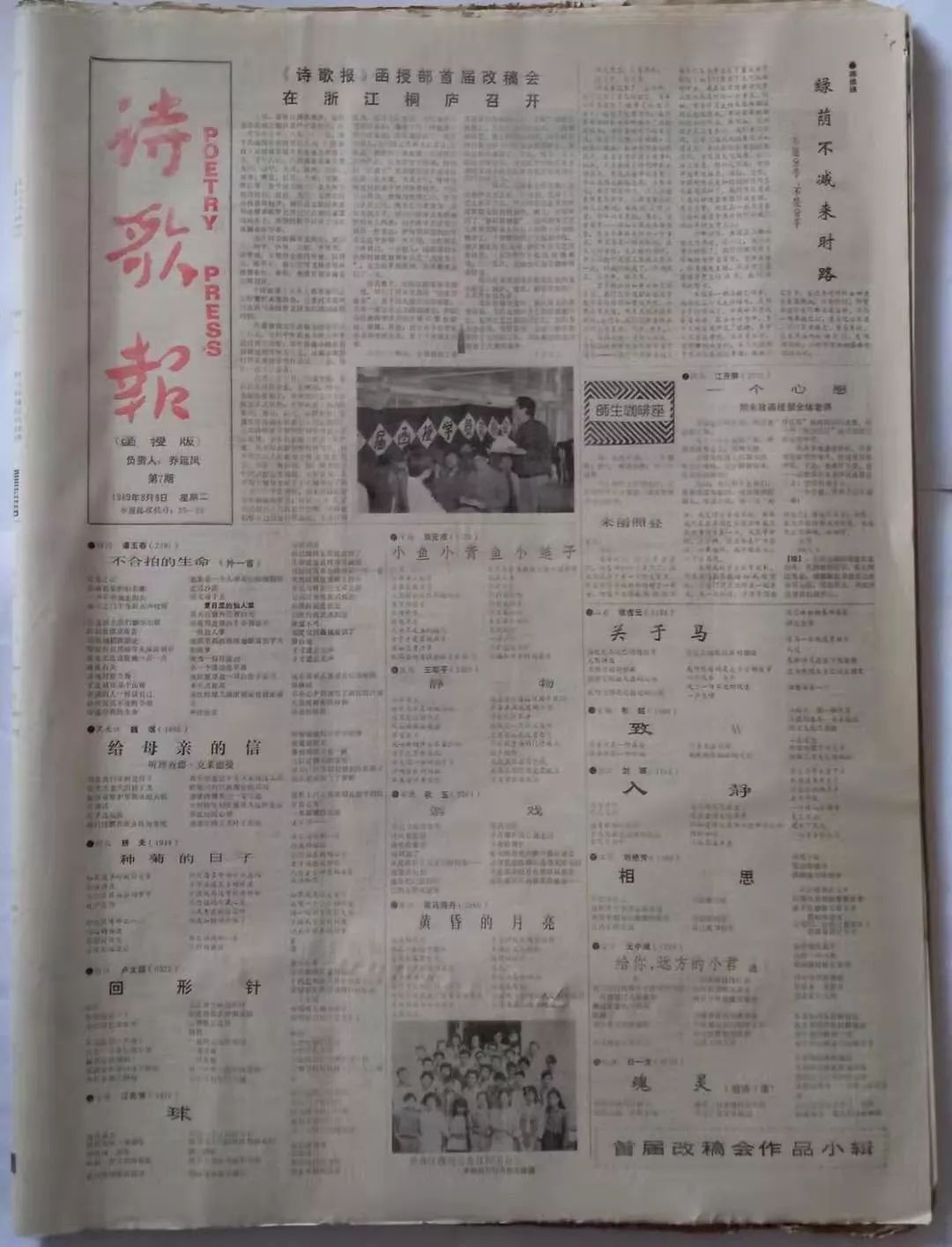

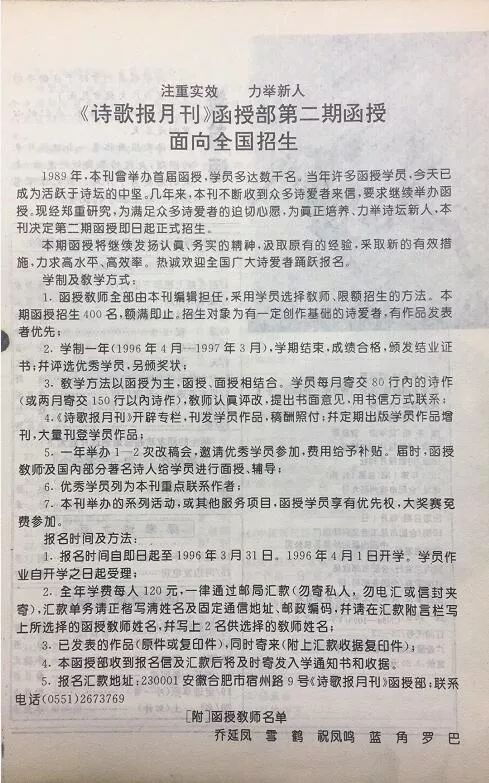

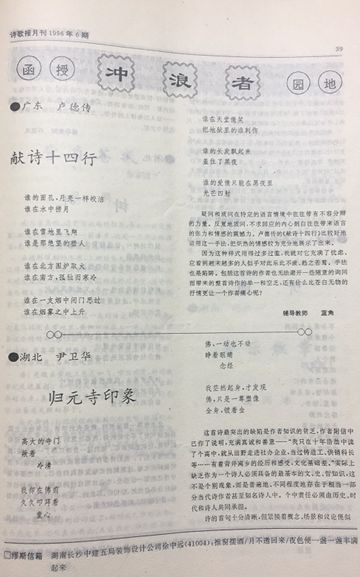

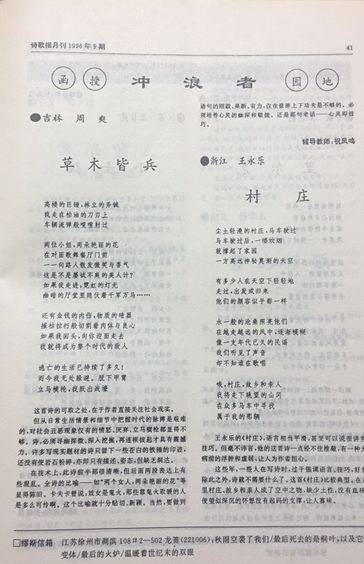

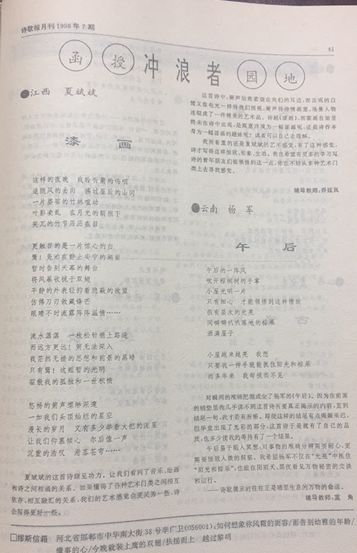

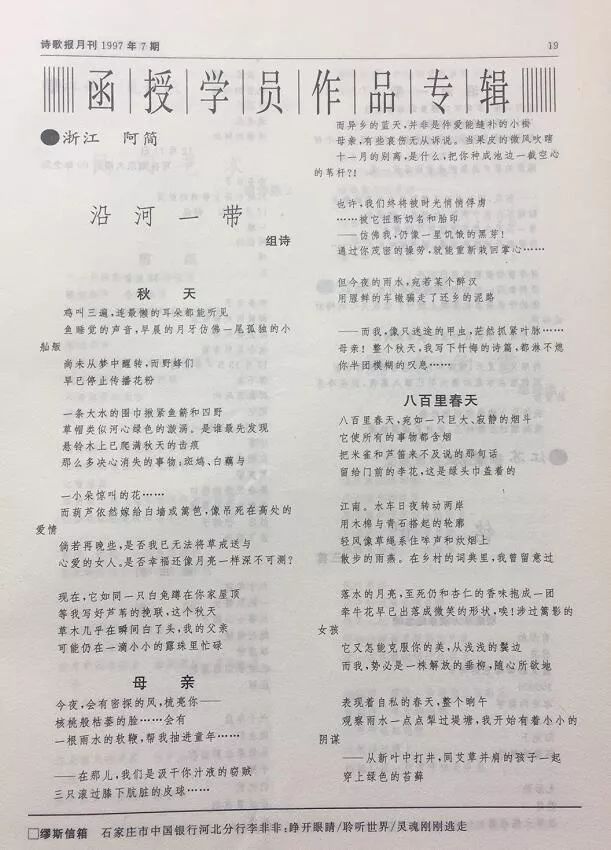

精华热点 中 国 微 信 诗 歌 学 会 安 徽 分 会 (第 96期 总第 096期) 本期诗人:乔延凤 本期编辑:皖江诗潮编辑部 投稿邮箱:1793174454@qq.com 乔延凤的诗 作者简介: 2022年8月12日,诗人、原《诗歌报月刊》常务副主编乔延凤于安徽合肥家中去世,享年78岁。乔延凤先生于二十世纪九十年代主持《诗歌报月刊》期间,延续《诗歌报》优良传统,编发了大量有影响的好诗,经他发现培养的一大批青年诗人也早已在诗坛崭露头角。乔延凤先生策划举办的《诗歌报月刊》函授班,是当时密切联系基层作者、力举诗坛新人的一项重要举措。三期函授班培养出许多优秀学员,他们中有许多人至今仍活跃在中国诗坛。 乔延凤,笔名黎阳。1944年10月25日生于江苏句容,1967年毕业于南京师范学院中文系。历任江苏句容郭庄中学、安徽宣城中学、安徽蚌埠三中高中语文教师,蚌埠市文联《淮河》文艺双月刊诗歌编辑、蚌埠市文协副秘书长,安徽省文联《诗歌报》编辑、《诗歌报月刊》常务副主编。中国作家协会会员,中国诗歌学会理事,安徽省散文家协会副主席。文学创作一级。1978年开始发表作品,著有诗集《蝴蝶伞》《白蝴蝶》《再生之蝶》《乔延凤诗选》,散文集《西山飞黄叶》《乔延凤散文选》,理论集《诗歌苦旅》等。《秧果》获全国散文大赛奖,《碎裂及其他》获《江南》杂志奔马奖诗歌赛佳作奖。 现选发乔延凤先生部分诗歌及文章,以示深切悼念。 山 村 阳光普照,大山环抱 温暖着山里人的居所 错落有致的瓦屋小楼 将清清的溪水一路照亮 正是早春 山头 雾气聚散 风吹着 宛若一座座岛尖 一声高 一声低的 是溪流一路欢快的歌唱 山路上走来的归乡人啊 挎着沉甸甸的背包 一腔的心事 都随着小溪的水 愈淌愈远…… 张恨水纪念馆 一排朴实的平房 走进廊檐,便看到了你平静的目光 早已离开了纷争的世界 此刻,只有树头的小鸟 发出春的急切的啼唤 这里陈列的每本书、每支笔、每块砚、每张照片 都带着你漂泊的痕迹 《春明外史》《金粉世家》《啼笑因缘》…… 一百一十多部通俗小说 将你的名字永久刻在了 文学碑上 何其幸运!你拥有那么多读者 一个叫黄岭的不为人知的小村庄 一位漂泊多年的游子 如今,终于紧紧地相拥在一起 在这个略带春寒的日子,在这排平房里 你小说中的每个人物、每个细节 在淡淡的灯光下 都格外明亮! 夏日北戴河 海湾多么壮观 水浪、立成了一道道雪白的墙 坚硬的礁石、平卧的沙滩 全散发出迷人的光芒 人生中最美好的季节 全裸露在沙滩上了 帆影点点,白云朵朵 一起一伏的 是冲浪者无畏的笑脸! 太阳圆圆的镜头啊 将我们的一生浓缩成了 一朵朵浪花 沙滩—— 柔和、坚硬的沙滩 和我们的生命紧紧相连…… 茶马古道 怒江大峡谷 悬崖绝壁上的鸟鼠道 命悬一线的马帮 正结队而行 他们用不一样的人生 连接着川、滇、缅、藏 直至喜马拉雅山口的最西端 途中的梅里雪山 撩起了缥缈的半遮的面纱 终究还是看不清它的真面 高耸七千米 横亘三百余里 半山上 人马不敢高喧 梅里雪山不期而至的雨雪 就跟灵验的神示一样 绝壁小道突然中断 断崖边 一根悬空的溜索 成为马帮前进的唯一的路 人马都要横空溜向陡峭的对岸 赶马人神情凝重 惊恐的吊马 在溜索上四蹄乱颤 多么惊险的一幕! 只有峡谷的大风 将怒江的波涛 和赶马人的毡帽 一齐吹动 艰难行程中的宿营地 赶马人面对湿树燃起的炊烟坐下 啜饮酥油茶 吃起牦牛肉、糌粑 将来路和归程 细细计算 刚强、坚毅的面庞 映衬着怒江边雪白的野花 彝族、藏族、纳西族 汉族、怒族…… 一队队不同语言组成的马帮 将细线一样的茶马古道 踩成了多民族共同繁衍的经济脉管 …… 洛阳桥 大风吹乱了桥上行人的头发 几个从桥头跑来的年轻人 正好闯入我镜头里 几只木船 在江心红树林轻系 人工养殖的海蛎子 已将桥墩石堤固为一体 远走了的宋元明清海外游子 还能重回桥上来么? 鲤城的刺桐花一年年依旧摇曳 雪狼桥 一生一世不会忘的名字 一座小桥远远守望 包孕吴越的巨浸 波光拍到这里也暗淡 唯有飞沫卷起千堆雪 展示追求的高洁 壮阔中云起云飞 变幻着莫测的神秘 有幸化作一座桥 十二个月 月月听到 太湖的心迹 静 帆 静成唐寅的一幅画 苏州名士点染的山水 总泛着温柔的太湖波光 帆 静 水 动 听得见画页中 微微的风响 一阵黄梅雨 从粉墙黛瓦的水村翘檐 轻轻飘来 几只湖鸥啾啾掠过 仔仔细细看 帆 更静 湖 更亮 戛纳海湾 金棕榈摇曳 晚风轻轻吹荡 各种肤色都徜徉在海滨大道上 空气洁净 不染纤尘 令人多么自在 戛纳海湾啊 最难忘 这沙、这水、这礁岩 这一生中仅有的珍贵时光…… 沉浸在海水里的老人、孩子、姑娘 早把一身的烦恼,抛得光光! 原本地中海之滨 一处无名的小渔村 今天 让我细细把你欣赏 远近悄悄亮起的 灯火 把今生和来世的苦乐 都忘在了望不见尽头的海上 观 音 跳 这脚印多么清晰 石崖边 将我们与隔海而来的观音 一下子拉近了距离 石壁上斜立的小草 用风雨中的身姿 摇亮了我们的眼睛 海天佛国 烟波茫茫 留下多少善男信女 虔诚的心愿 都在这观音的一跳之间 普陀鹅耳枥 一个独特的树种 在这里长得如此茂盛 当我攀登佛顶山的途中 看到你的青枝绿叶 细细地左右打量 鹅耳枥,你潇洒的身影 恰如一位亭亭玉立的少女 又恰如一位涉世未深的青年 在普陀山的风风雨雨里 你就这样默默长大 第一个发现你的学人钟观光 早已作古 其实,你还是不被发现的好啊 你一直就是 山林里一棵普通的树 只想在大山的一隅 平淡地度过自己的一生 回忆《诗歌报》函授 《诗歌报》创办35周年了,这是个值得纪念的日子。 这份报刊在中国新诗前进的道路上,留下了不可磨灭的足迹,她的“青年性、探索性、公正性”和民间立场,都深深印在了中国新诗的发展史上。 从八十年代末到九十年代末,《诗歌报》曾办过三期函授。办函授,是当时《诗歌报》密切联系基层作者、力举诗坛新人的一项重要举措。函授培养出许多优秀学员,他们中,有许多人至今仍活跃在中国诗坛、文坛上。 《诗歌报》第一期函授,从1988年下半年开始筹办,定教师、报名、分班,到1989年2月即出版了第一期《诗歌报·函授版》。 1989年,《诗歌报》先后出版了七期函授版 第一期的函授教师,从与《诗歌报》联系密切、受到广大诗爱者喜爱的青年诗人中挑选,并在《诗歌报》上刊登出《函授招生启事》,预先公布了函授教师名单。他们是;阮晓星、乔延凤、伊甸、刘明达、杨如雪、沈天鸿、陈所巨、陆新瑾、柯平、俞凌、梁小斌、梁如云、韩东、蒋维扬、小君、力虹、尚仲敏。如今这十七位函授教师之中,陈所巨、力虹、俞凌三位,已先后离开人世。 《函授招生启事》刊登后,报名的人空前踊跃。 报名时,学员们可选择教师,每人报2名,学员太集中的教师,由函授部酌情合理调剂。基本上,每位教师带150—200名学员,每月交函授作业二次,师生以通信方式联系,教师认真批改、回复,并向《诗歌报·函授版》推荐学员的作品。 第一期函授教师伊甸保存的学员作业批改记录本 参加函授的3200多名学员中,后来不少人成了当今诗坛、文坛活跃的生力军,他们当中有:庞余亮、卢辉、汪峰、道辉、卢文丽、刘亚丽、钱省、柳宗宣、鲁清华、李青松、张健桐、章晓明、凌鸿、凡斯、杨角、易清滑、李松、陈新文、紫薇、菡子、唐朝晖、白一戈、高伟、李志勇、东荡子、仲伟志、邓思鸿、耕夫、黄爱平等。 《诗歌报·函授版》开设有“在同一蓝天下”、“让我们相识”、“诗心独语”、“师生咖啡座”、“诗海寻梦”、“群星系列”、“好望角”等深受师生喜爱的特色栏目。 1989年8月8日,《诗歌报》函授版第七期 第一期函授改稿会,于1989年6月,在浙江省桐庐县的严子陵钓台举行。 参加改稿会的,有来自黑龙江、辽宁、天津、江苏、上海、安徽、浙江等十余个省市的十六位学员,其中,年龄最小的只有17岁;辅导教师梁如云、柯平、伊甸、力虹、乔延凤、陆新瑾参加了改稿会;未能到会的尚仲敏、陈所巨、杨如雪来信、来电祝贺。 1989年九月,《诗歌报》隆重推出了《函授教师作品专版》。 1989年6月,第一期函授改稿会在浙江省桐庐县的严子陵钓台举行 《诗歌报》第二期函授于1996年举办,此时,《诗歌报》早已改为《诗歌报月刊》。 为适应报纸改刊的新变化,函授学员的作品,不再出报纸型的函授版,改为在《诗歌报月刊》中增设“冲浪者”栏目,专门刊载学员的作品和函授教师的点评。 在做好了充分的酝酿、准备工作之后,1996年第1期《诗歌报月刊》,刊登出《函授部第二期函授面向全国招生的通知》,对函授部的工作事项,作了详细说明: 1,函授教师全部由《诗歌报月刊》编辑担任,采用学员选择教师、限额招生的方法,第二期函授招生400名,额满即止; 2,学制一年(1996年4月——1997年3月),学期结束后,成绩合格,颁发结业证书,并评选优秀学员,另颁奖状; 3,教学方法以函授为主,函授、面授相结合。学员每月寄交80行内的诗作(或两月寄交150行以内诗作),函授教师认真进行评改,提出书面意见,用书信方式联系; 4,《诗歌报月刊》开辟专栏,刊发学员作品,稿酬照付,并定期出版学员作品增刊,大量刊登学员作品; 5,一年举办1——2次改稿会,邀请优秀学员参加,费用《诗歌报月刊》社给予补贴,届时函授教师及国内部分著名诗人给学员进行面授、辅导; 6,优秀学员列为《诗歌报月刊》重点联系作者; 7,《诗歌报月刊》举办的系列活动,或其他服务项目,函授学员享有优先权,大奖赛免费参加。 第二期函授教师名单:乔延凤、雪鶴、祝凤鸣、蓝角、罗巴。 《诗歌报月刊》1996年第1期刊出《函授部第二期函授面向全国招生的通知》 从1996年第6期开始,《诗歌报月刊》正式推出“冲浪者”函授园地栏目,每期皆有,直至本期函授教学工作结束。许敏、秦舟、尹卫华、赖少辉、鬼叔中、方秀云、韩冬云、王文辉、潘子、席小蕾、马绍辉、赵阳、寒江雪 、杜维、余征征、隋丽华、李建立、卢德传、唐浩武、谢思求、张国凡、王梦灵、周爽、黄一波等函授学员的作品相继刊登出来。 1996年第6期开始,《诗歌报月刊》推出“冲浪者”函授园地栏目 1996年5月17日——20日,第二期函授改稿会暨《诗歌报月刊》新诗理论研讨,在皖南泾县召开。参加的有青年诗人、学员代表、函授教师。代表们参观了泾县云岭新四军军部旧址,会上共同探讨诗艺、评改习作,与会代表还一同泛舟泾县桃花潭,感受李白、汪伦的诗情、友谊。 第二期函授1997年3月结束。 第二届函授改稿会,乔延凤、祝凤鸣、陈所巨在会场。1996.5.18.摄 第三期函授的招生启事,在1997年第1、2期《诗歌报月刊》首页,即已刊出。 在总结前两届函授工作经验的基础上,第三期函授学制及教学方式,共7条,基本与第二期相同,略有修改、完善。 第三期函授学员仍由学员选择教师,限额招生,每位函授教师限额40名,额满即止。 招生对象为有相当创作实力的诗爱者,有作品发表者优先。 学员报名时,须写明选择函授教师的姓名,并写上2名供选择的函授教师姓名。 第三期函授时间:1997年4月至1998年3月。函授教师名单:蓝角 祝凤鸣 叶匡政 沈天鸿 伊甸 乔延凤 函授开始后,每期《诗歌报月刊》“冲浪者”专栏,都及时刊登出学员的作品和函授教师的点评。刘馨泉、宫哲、王中华、伍文辉、石葳、刘兵、凌贡梅、施展、施来青、赖子、华树平、卢传德、王顺彬、郑易、唐力、李彬源、朱蔚芳、郑海军、文湘雄、田力、张艺宝、余浩、李瑞华、莫俊、文紫湘、徐盛、陈德轩、黄杰、高咏志等学员的作品相继刊出。 1997年第7期《诗歌报月刊》,专门推出“函授学员作品专辑”,刊出阿简、楚原、夏斌斌、刘鹏辉、张礼、梅墟、北夫、曹金良、王绍文、郭勤贵、麦冬、樊宗昌、邹伦刚、张彩霞等十四位函授学员的作品。 《诗歌报月刊》 1997年第7期 “函授学员作品专辑” 1996年、1997年、1998年,《诗歌报月刊》社相继举办了一系列的诗歌活动,包括各项大奖赛、金秋诗会等,都有函授学员的身影。三届函授为当代中国诗坛推举出一批新人,产生了积极而深远的影响。 今天,回顾这段历史,既为中国诗歌留下真实史料,亦可汲取精神力量,为推动中国新诗繁荣发展,继续不懈努力! 2019,10,5,于安徽省文联宿舍 中国微信诗歌学会安徽分会 顾问: 王寒山 朱鹤年 孤城 李商雨 老巢 会长: 黄 平 执行会长:倪雯 副会长:孙启泉 李劲松 方华 纪良发 苏东山(常务) 秘书长:倪 雯 副秘书长: 梁作成 王恩斌 编辑部 主任:黄冬松 编辑部 副主任:苏东山 朱先贵 外联部 部长:李远波 外联部 副部长:张承斌 端琼 投稿邮箱:1793174454@qq.com