精华热点

精华热点

近年来,山西长治振兴村大力实施乡村振兴战略,在产业振兴上,打好乡村旅游这张牌;在人才振兴上,下好职业培训这步棋;在文化振兴上,走好基础教育这条路;在生态振兴上,唱好绿水青山这首歌;在组织振兴上,办好为民服务这件事,党建引领,率先发展,蹚出了一条乡村振兴高质量发展新路子。

一、 在产业振兴上,以企带村、以工带农、以商带户,三带并举抓产业。

1.旅农相融,提升农业品质

为了农业能更好地服务于旅游发展,按照农业观光、农事体验、蔬果采摘、农艺博览等功能,采用公司+农业+农户的形式,统一规划、分片承包、自主经营。目前,已建设特色化农庄六处,规模化种植基地三处,农艺博览园三处,不仅丰富了种植内容,提升了农业品质,推动了旅游发展,而且充分调动了农民的参与性、积极性,拓宽了农民增收的渠道。推出了马刨泉矿泉水、上党振兴村酒、振兴村老陈醋、小杂粮、葵花油、核桃等产品,农产品已涵盖三大门类十余个品种,年产值达到2000余万元。

2.旅工结合,催热城乡建设

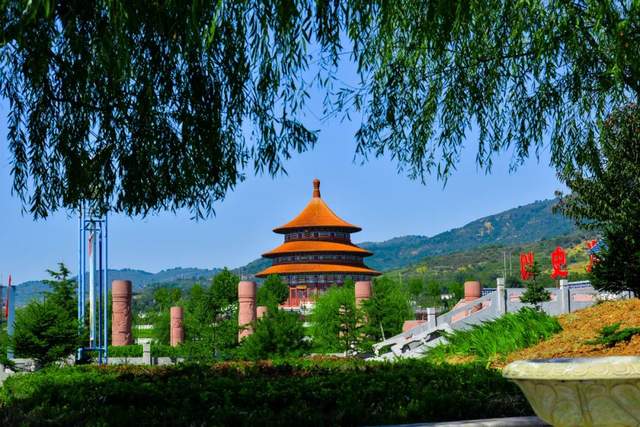

乡村旅游的发展,集聚了大量人流、信息流和资金流,使更多城市的目光开始关注乡村。借助这个平台,积极推进农产品加工制造业和小景点、酒庄、城镇住宅的开发建设。核心景区鹊桥仙、红色文化广场、孝廉公园、拓展训练基地、民俗酒店、农业科技体验园等全部由企业投资建设。

3.旅商互促,带动餐饮物流

为确保乡村旅游的乡村特色,丰富吃住游购娱的旅游产品体验。近年来,推出了吃农家菜、住农家屋、购农产品、体验农事活动等旅游项目,鼓励农民建设农家乐170余户,民俗酒店六处,民俗养生九处,容纳2000人就餐的生态酒店一处,新建了太行乡村振兴人才培训中心,可容纳1000人同时住宿、培训、就餐,所有餐饮住宿全部以纯绿色原生态的菜品制作为主,有效吸引了周边旅客,已成为振兴村一大主导产业。

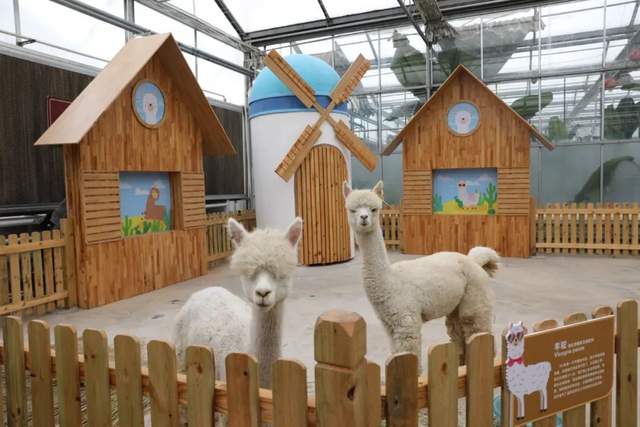

为了不断丰富业态,升级改造农业科技体验园,以“农业+科技+文旅+研学教育”为理念,打造集知识性、科技性、观赏性、趣味性、体验性于一体的农业科普体验园。通过“自然探秘馆、瓜样世界馆、耕读学堂馆、鱼菜共生馆”四大主题创意场馆的打造,让游客置身于生态创意的环境中,感受农业的智慧、农业的魅力。

同时,以游客新体验为中心,打造凸显文化魅力、欢乐互动、科技亮点的全新国潮文化项目——振兴不夜村,将上党文化、传统文化、美丽夜景及民俗演绎等有机结合,积极构建夜游、夜赏、夜食、夜购、夜宿“五夜”产品体系,有效带动景区餐饮、住宿、购物、娱乐等业态的收入, 年接待游客100余万人次,旅游综合收入达到5000余万元,促进文化旅游业高质量发展,实现社会效益和经济效益双丰收。

二、在人才振兴上,义务教育、素质教育、职业教育,三育融合强基础。

振兴学校是一所九年一贯制寄宿学校,由振兴集团投资5100余万元建设完成,集幼儿园、小学、初中于一体;学校占地面积22654.8平方米,建筑面积13496.76平方米,由教学楼、公寓楼、餐厅、文体活动中心及操场组成。学校硬件设施完备,拥有标准的塑胶田径运动场、微机室、多媒体室、图书室、阅览室、音体美活动室、理化生科学实验室等。优良的环境和一流的设施设备为培养学生的兴趣特长、提高学生的综合素质,提供了优越的条件。

太行乡村振兴人才培训中心,承担着为乡村振兴输入专业人才的重任,常年开设农业技术人才、新型职业农民、乡村工匠等不同类型的乡村人才培训班,集课堂理论讲授、实践现场教学以及专题调研于一身,服务于乡村人才振兴。

由中央党校、农业部、环保部、中国科学院、国土经济学院、清华大学、浙江大学、中国农业大学著名专家以及省市县农村带头人100人组成了国内一流的学院教师团队。今后,学院将紧紧围绕两方面开展工作。一是依靠党组织,以培训农村干部和乡村振兴实用人才为主;二是走市场化道路,以培训农村商务、电商、家教、康养、酒店、服务等新型职业技术为主。

在高水平实施义务教育的基础上,先后成立了太行振兴数智学校,长治职业技术学院振兴分院,长治市中小学研学基地。我们将抓住乡村振兴的时代机遇,围绕办一流乡村教育的目标,抢占产教融合的高地,力争在五年时间内,把振兴小镇办成“基础教育与职业教育相匹配,初等教育与高等教育相衔接,课堂教学与户外实践相融合,学生毕业与学生就业相同步”的富有振兴特色、彰显人才优势的全市一流、全省领先、全国知名的教育名镇。

三、在文化振兴上,转民风、治家风、养村风,三风共育促文明。

一是积极建设传统文化教育阵地,先后建起了以二十四孝故事为主题的孝廉公园一处、梅兰竹菊四大民俗文化长廊,同时对村内的四条街、九条路分别以仁、义、礼、智、信、贤、德、文、明等传统文化精髓加崇字打头进行命名。

二是每年定期开展各类传承民俗文化和传统文化的特色活动,邀请各类专家学者举办国学讲座,开展好媳妇、好公婆评选活动等。特别是每年的九九重阳节,将邻近村里的近千名老人都请来,进行免费体检,发放慰问品,合照全家福,举办长街宴,让中华民族爱老敬老的美德扎根在每位村民心中。

三是以“三色”文化影响教育村民:先后推出了以体验农耕文明、民俗特色为主的“金”色文化;以传承革命精神、先烈遗志为主的“红”色文化;以牢记传统美德、历史根脉的“古”色文化。通过这些文化渗透与传播,不仅让村民始终牢记先辈勤劳俭朴、敬业持家的光荣传统,也使之成为振兴人永远向前的精神基因。

四、在生态振兴上,融入生产、便利生活、注重生态,三生同步建新村。

1.护绿与植绿并重,突出山水相依的生态美

实施了三大绿化工程,一是山坡植绿工程。规划建设了“五个千亩”种植基地----千亩干果经济林种植、千亩道地药材种植、千亩小杂粮生产、千亩花卉培育和千亩有机蔬果种植,既实现了山坡绿化,也催生了绿色经济。二是身边增绿工程。对村内主干道路、大街小巷全面绿化,并建起牡丹园、芍药园、月季园三座花卉园,村里及周边绿化总面积达到2000余亩。三是庭院披绿工程。振兴村大力倡导庭院绿化,为村民提供葡萄及藤蔓植物幼苗,并免费指导种植。目前,全村绿化覆盖率达到62%,人均绿化面积35㎡,绿化总投资达到6500万元。

2.规划与功能同步,突出中西合璧的建筑美

农户实现了学业医疗保障化、日常做饭燃气化、冬季取暖供热化、用电照明光伏化、垃圾处理无害化的“五化”目标和道路硬化、院内绿化、村中亮化、统一供热、统一供气、统一供水、统一供电、通网络宽带、通数字电视、通程控电话的“五化四供三通”目标。

3.保护与恢复并举,突出古今对话的和谐美

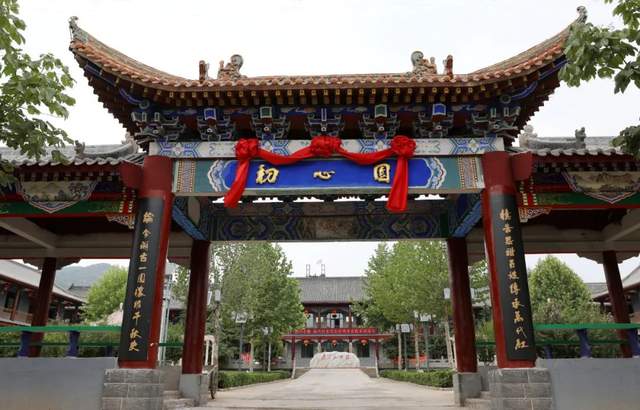

为确保农耕文明的记忆和传统文化的传承,在新村建设中,坚持保护与恢复并举,将一些相对完整的古建院落保护下来,并对一些重要历史遗迹进行了恢复重建。目前,振兴村共保护恢复古建院落9处,旧址重建融佛儒道三教合一的槐荫寺一座,新建具有北方民居特色的茅草屋三处,新建极富古典风格的振兴坛和振兴阁两处。并将古建院落和新建民居开发为民俗酒店,实现在保护中开发,在开发中传承,在传承中超越其价值的目的。

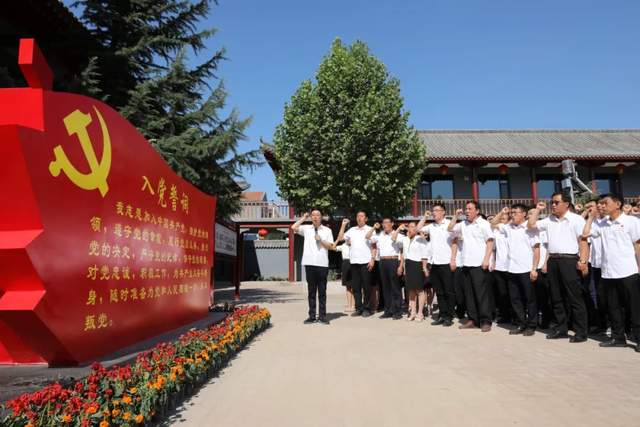

五、在组织振兴上,党委抓大事、支部办实事、党员做好事,三级齐抓固党建。

党委抓大事,就是在“决策”上出实招。振兴村认真贯彻中央及省市区委党建工作任务部署,着力于提升组织力,增强政治功能和服务功能,在党的建设、安全稳定、疫情防控、脱贫攻坚、森林防火、环境整治等重点领域,创新推行“党委委员包村包街道包企业、支部委员包班组、党小组长包党员、党员包农户、农户包家人”的五级联包新举措。形成了党委抓大事、支部办实事、党员做好事的新模式。

十年来,振兴集团先后解决辖区内及周边村剩余劳动力3000余人,村民人均收入由2007年的6500元到现在翻了近六倍,达到36900元;由原来的一个小山村,兼并了三个自然村,流转四个村土地;人口由原来的865人增长了十倍,变为现在的8900人;职工由原来的200人到现在翻了十倍,达到2000人;职工人均收入翻了十五倍,达到56900元。

支部办实事,就是在“民生”上下功夫。为了让振兴的百姓生活得更有质量、更有保障、更有尊严。在实现全村就地入城、就地就业、就地入学、就地就医、就地养老的基础上,我们建立了五大社会保障机制:

一是就业均等机制。社区内青壮年劳力全部就业,因病、因残不能就业全部纳入社保范围;

二是医疗保障机制。成立了村民医疗互助会,全区群众和在职员工全部参加了 “福村宝”,累计报销人数565人次,报销总额336万元,解决了群众看病贵的难题。

三是教育免费机制。凡在振兴学校就读的学生免校服费、免住宿费、补伙食费,考上大学的凭入学通知书报销学费;

四是养老保障机制。60岁以上老人每人每年发放1200元养老金,并进行两次免费体检,每年举办重阳节敬老活动;

五是社会福利机制。实行了供暖、供水免费,用气、用电补助,并发放每人每年福利1500元,开通了振兴至上党区、长治市区的免费公交车。

党员做好事,就是在“本色”上不动摇。一名党员就是一面旗帜,广大党员积极开展“三亮三做”活动。一是党委领导要亮身份,做示范。把责任一级一级扛起来,把压力一层一层压下去,把农村的根扎得更深,把为民的事做得更细,把自己的责干得更实。二是两委干部要亮承诺,转作风。紧盯民生要事,一步一个脚印,把会上定的,纸上写的落到实处,让领导放心,让群众满意。三是党员代表要亮行动,树形象。当好经济建设者,当好集体维护者,当好改革推动者。念好“六字决”:“严”字当头,作风建设是永恒课题;“学”字为先,勤奋学习是成事之基;“干”字为重,干事创业是人生追求;“廉”字为荣,清正为官是最高操守;“贤”字为尺,公道用人是重要职责;“实”字为要,取得实效是衡量标准。坚持上下同心,坚持共建共享,汇成各项工作的大合唱。

振兴的昨天,敢想敢干建新村。振兴的今天,先行先试创新区。振兴的明天,再接再厉谱新篇。乡村振兴战略,振兴村恰如其名,要在希望田野上,创造美好生活的榜样;乡村振兴道路,振兴村正当其时,要在绿色发展中,建成乡村振兴的典范。今后,按照乡村振兴战略“五个振兴”的要求,在各级党委的坚强领导下,坚持“党建+教育+康养+旅游+农业”高质量发展模式,守初心,担使命,学名村,赶强村,率先在乡村振兴上蹚出一条新路子,用优异成绩迎接党的二十大顺利召开。