精华热点

精华热点 上世纪八十年代初期,我上小学不久,常听乡亲们说起县里的名医,诸如:李振聪、李京池、周炳生、李顺贞、张克勤、赵光彬、郭汉民等人。后随着年龄的增长才知道前五人均是1960年代初期毕业于河南医学院的高材生,后二人是著名的中医。这些名医中唯独周炳生是南阳内乡县的外地人,性格耿直,医术高明,为一代名医之一,老百姓评价很高。

周炳生大夫1994年去世,享年56岁。辞世28年,随着时间的流逝,岁月并没有冲淡他的光辉,博学多才,理论功底深厚,具有精准的判断力,高超的诊治力。竹乡人民没有忘记这命运多桀,技术精湛,医德高尚的一代名医。他对洛宁人民及医疗事业的贡献和影响具有划时代的意义。回顾其走过的路和创下的不平凡业绩,我们更多是敬佩、感叹和惋惜!

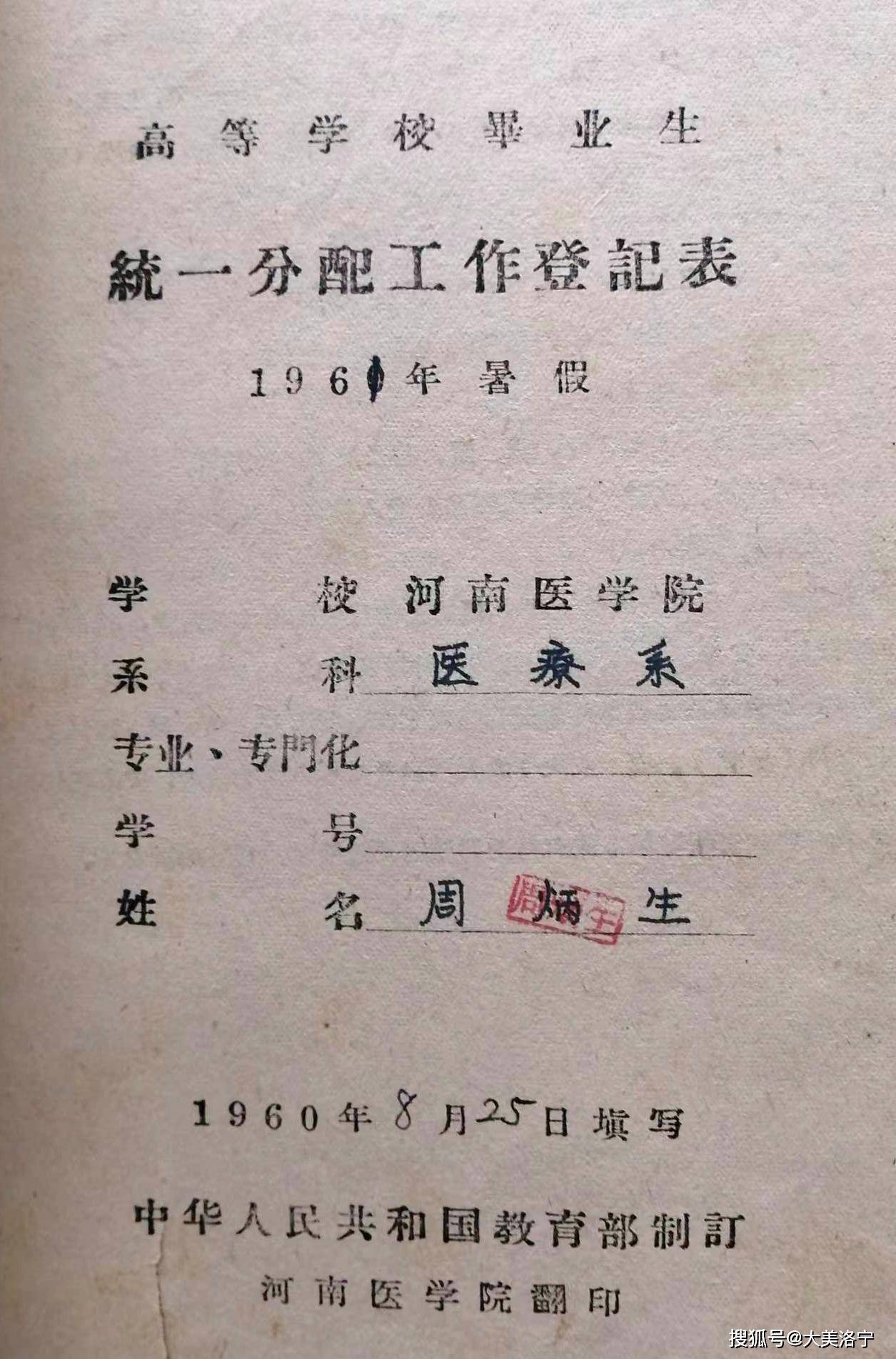

人们常说“性格就是命运”。小说家好像尤为钟情这样的说法。的确,小说中人物命运常常可以从人物性格中得到诠释。周炳生大夫求学生涯的悲剧也好像是这样。他于1938年9月17日出生在河南南阳内乡县城韩井街一农户家庭,一家3口人。在风雨如磐的抗战、内战年代上完了高小,1951年考入内乡县初中,1953年考入内乡高中,1956年秋考入河南医学院学习。

1957年2月毛泽东发表了《如何处理人民内部的矛盾》的谈话后不久,中共中央开展了以正确处理人民内部矛盾为主题的全党整风运动。4月27日,中央发出《关于整风运动的指示》,《指示》认为有必要在全党进行一次普遍、深入的反对官僚主义、宗派主义和主观主义的整风运动。这次整风运动,采取“开门”的形式,既在党内开展批评与自我批评,也欢迎党外人士参加,对党和政府及党员、干部工作中的缺点错误予以批评。

河南医学院党委反复动员,要求学生们提意见,邀请党外人士帮助共产党整风。周炳生性格极为耿直,拒绝任何形式的假话空话,这就注定了他这次的不幸遭遇。他善意提了一些意见,加上家庭出身缘故,被一些别有用心的人指责,结果阴差阳错,学生身份的他也被扩大化地划上了“右派分子”。这和洛阳师院原院长叶鹏教授(时为复旦大学学生)真可谓“异曲同工”!从此紧箍缠身,为前程埋下了阴影。

在分配意见上,周炳生有自知之明,他深知留在城市无望,便申请回到原籍。但带着“右派分子”帽子的大学生被分配到了洛阳地区,又被分配到边缘的山区穷县——洛宁。

1961年国庆节那一天,洛宁县人民医院新分配来了一位面目清瘦的河南医学院毕业生。那时的医院正规本科生屈指可数,就是全县其他医院也寥若晨星。此时的周炳生没有大学生那种欣喜若狂,朝气蓬勃的样子。他深知自己的处境,出身不好,右派分子,外乡人,没有一样能让其抬起头。但周炳生就是周炳生,他没有自暴自弃,在工作中,踏踏实实,不畏劳苦,低下头来工作,抬起头来走路。当时正是低标准期间,工资仅有26.5元。他咬紧牙关,处处以工作为重,认真负责地完成医院交给的任务。桃李不言,下自成蹊。同志们开始另眼相看这位文弱的右派大学生。

树是自己栽的,路是自己走的。经过一年多的相处,论人品、论工作能力,他都给人留下好印象。出于同情,也出于感情,同志们开始关注这位大学生的生活了。城郊乡王协村王景荣、张长生是县医院的两位大夫,都认为周炳生这年轻人不错,有本事,将来发展不会差。决定给他当红娘。王协村王吉祥之女王春影(乳名胡椒)母亲早逝,父女俩相依为命。此事一说即成。1963年他俩结了婚,1964年5月,他们的大女儿宗菊诞生。1965年根据上级文件,洛宁县人民医院宣布摘掉周炳生的“右派帽子”,这几年对周炳生来说,可谓喜事连连。从此周炳生在洛宁王协安了家、扎了根。洛宁成为他第二故乡,并为之“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”。

成绩总得用实事说话。工作中,无论是内科的、儿科的、传染病科的,他都能独立地做出初步的诊断、治疗。尤其是一些疑难病例,外出诊治,其诊断结果往往与他的初步诊断一致。

西山底公社西山底大队一徐姓青年,初以肺炎转入县医院内科,又以脑膜炎转入传染科,经周炳生一两天的观察,断定脑瘤的可能性较大,建议其家属转诊。到洛阳,因病情较重,没被收治;进而到郑州转入河南医学院附属医院,生前仍被否定为脑瘤,不久徐姓青年医治无效死亡。死亡后病理解剖报告确诊为脑瘤。患者的父亲善意地给他送来病理报告,表示感谢。

我县外科的奠基人之一王景荣先生,文革中惨遭迫害,生病后,经周炳生观察拟诊为“肝癌”,建议转诊到河南医学院附属医院治疗,被诊断为“迁延性肝炎”。右派大学生妄加结论,因此周炳生被揪斗。但三个月以内,王景荣肝大,坚硬如石,大块状结节,右锁骨淋巴结如鸡卵大,且出现黄疸,血性腹水,旋即去世。医院同仁这时才认为周炳生拟诊为“肝癌”的结论是正确的,这小子不可貌相,真有两把刷子!

县工业局车队一位司机段师傅的孩子,经以菌痢收入传染科,经周炳生半天的观察,拟诊肠套叠,但腹透不能证实梗阻,外科不予接收,建议外转。可医院的两位大夫仍认为系菌痢,缺钾,又住了一天多而延误了病机。最后转洛阳手术证实是肠套叠。但由于大段肠管坏死及其中毒、水电解质紊乱而失去挽救机会。

城郊乡坞西大队李副支书的女儿,当时年仅17岁,长期以痢疾在县医院治疗,周炳生考虑到患者久治无效应疑及肿瘤。当时主管大夫会诊也没让他参加。后患者出院后家属跑到王协让他看病,他让患者到外科做乙状镜检,证实直肠癌。患者及时到西安做切除手术,安装人造肛门后,至今尚在。

县百货公司张某同志,以黄疸肝炎收住,精神、体质均好,但观察拟诊为胰头癌,转往西安手术证实,后患者已经死亡。

是金子总会发光的。以上几则病例,不过说明当时在设备条件均不具备的情况下,周炳生凭借扎实的理论基础,通过认真观察,细心推敲,缜密思考,还是做出了准确的判断。虽说是在极端的年代也没能阻止他才华的展现。洛宁县医院没有外来医师指导,周炳生也没有外出机会进修深造,更没有先进仪器的情况下,做出了一鸣惊人的成绩,实属不易。从此周炳生的名字开始传遍了洛宁的大村小寨。

大医精诚。虽说周炳生的医术、名字逐渐在洛宁响亮起来,但他更加的谦虚谨慎,知道自己的不足,1980年元月,他在《技术自传》中清醒的写到:另一方面,由于我处在一个山区医院,缺乏上级医师指导,缺乏设备,进一步提高是很难的。脑电图、脑血流图、同位素扫描、中心静脉压测定、人工心肺机等根本没有接触;即使是基础代谢率测定、断层摄影、除消化道钡餐外的造影也未能接触。就是心电图机、超声波诊断机到我院也为时甚短,在这些方面,由于没有接触机会,长期是空白。不但谈不上提高,就是在校所学不多知识,也大都被忘却,这是深感遗憾的。细菌学检查、药敏试验大部分生化检查、健康检查均不能做,也是我们十分难于提高的因素。因为这样增加诊治的揣测度,即使治疗亦难确诊,从而难以总结经验教训,加上病案保管不善,也是我们难以提高的因素之一。

大音希声。1980年,改革开放的初段岁月,乍暖还寒,周炳生的这些精辟总结和论断,承载着一个知识分子的睿智,诚实和时代的使命感,与今仍有一定的借鉴作用。这些静静地留在档案里的清秀文字仍熠熠生辉,放射着时代的光芒。

成名之后的周炳生仍骑着那辆28型的老旧自行车,挎着那个用了多年的黑提包,用着最廉价几毛钱一支的水笔,风里来雨里去,从王协到县医院,二十多年重复着这既定的规划路线,造福着别人,牺牲着自己。就像鲁迅那句“吃进去的是草,挤出来的是奶”。改变不了的仍是他的刚毅耿直。

老院长杨兴起深情地说:“老周有大局观念,反映问题直截了当,不拐弯抹角,干脆爽快,秉持公心”。县医院内科要选定一位科室负责人,领导班子已定人选。但周炳生带着对人才的敬畏之心和发展的眼光,力荐刚从新乡医学院毕业的大学生段天祥。找原院长张若羽,张院长离任;找新院长杨兴起陈述,“他资历浅,老周你干行不行?”杨院长说。周炳生激动地站起来“我坚决不干!段天祥能行!”。经过民意测评,段天祥终于担任县医院内科负责人。 实践证明周炳生的力荐是有远见、正确的。段天祥从内科主任干起,经历了县医院副院长、院长,县卫健委党组书记等职,为洛宁卫生健康事业发展做出了突出贡献。

周炳生谈不上是伯乐,但对于提拔后人却是不遗余力的。我县好多基层医疗技术人员好多是周炳生老师的学生。原来上世纪七、八十年代和九十年代初期,来县医院实习的学生、进修的人员大都在他的指导下学习过。如今有些他带过的学生已年过花甲。他们忘不了周老师查房时言语不多,刨析入理,以点带面的高超医疗语言技术;忘不了传染病房指导学员如何预防院内感染保护自己的要领及操作技术;如何规范病历书写等。在周老师手下实习提高快,受用一生。同时,他把进修机会无私让给年轻人,有时上级点名让他参加,他都以各种理由推诿过去,把机会留给别人。他也从不老资格自居,按时查房上班,服从院内安排,积极支持领导工作。

俗话说:“金眼科,银外科,不穷不富是内科”。县医院内科门诊周炳生的诊室内患者常常是拥挤不堪,络绎不绝。人们对他更多的是崇敬和信任。“他开的药治病、还不贵!”,宁愿排队等,也要周大夫看!金杯、银杯不如老百姓的口碑。就是这样一位心里装着百姓,对百姓疾苦体贴入微的名医,内心的正义驱使他合理用药,不增加群众负担。

他还是那样的“脾气倔”。后来周炳生担任县医院内科在外门诊的负责人,他早上在医院查完房,再到门诊工作。一次他在审查门诊的处方中发现,一名门诊医生为增加收入给一位感冒患者开了毫不相干的两盒肝精补血素,顿时火冒三丈,严厉地批评了这位同事,通过门诊日志通知患者退回两盒药的金额。

许多经他医治好的患者,出于感情,好多都要把孩子认在他那里(做义父)。好心的人们也关注着这位好医生,帮助他解决许多生活问题。五金公司经理邢银照、王范崔高潮等人都曾帮助过周炳生一家。上世纪80年代,作为优秀技术人才解决了家属户口及就业问题。90年代,他首批搬进县医院新盖的楼房。

周炳生凭着过硬的技术,高尚的医德,赢得了社会各界人士的尊敬。并被推荐为县政协委员,历任政协常委、副主席等职。任职期间提出了许多提高我县医疗技术,方便群众就医的提案,对促进我县卫生健康事业的发展具有强有力的推进作用。

社会上更需要他。作为一名医生和政协委员,他更愿为社会多做一些贡献。应企业的需求,他利用星期天等节假日,不辞劳苦到上宫、干树金矿为患者解除病痛。正当他经历着人生第二个春天并为之辛勤奉献时,因长期劳累过度,病倒在门诊的诊桌上,医治无效,与世长辞。

哲人其萎,岁月荏苒,大医虽去,百代留芳。周炳生子女3人继承父志,从事医疗事业。同时周炳生大夫也为国防事业培养了一位杰出的人才,更值得敬仰。其长子周宗潭, 国防科学技术大学机电工程自动化学院自动控制系教授、博士生导师、系主任。主要从事计算机应用、信号处理方面的教学工作和模式识别、计算机视觉和脑机接口方面的研究工作。承担过国家自然科学基金、863项目等科研课题10余项,发表教学和研究论文50余篇,参编专著和教材3部,翻译教材1部。入选2008年教育部新世纪人才支持计划,获得过部委和军队级科技进步一等奖1项,二等奖2项;教育部自然科学一等奖1项,2012年获得国家自然科学二等奖。

斯人虽已逝,千载有余情。一名外乡大学生扎根异乡,用精湛的医术服务竹乡大众;书生肝胆,仗义执言;参政议政,广开言路,促进卫生健康事业发展,赢得生前身后名,虽死犹生。用家国情怀教育、影响、培养了一位卓越的开拓性的国防科技人才,利国利民,为国干城,河洛之子,辉耀华夏!

一代名医周炳生先生千古!

作者简介:王嘉飞,王范人,祖籍城郊王协村。黄埔抗战老兵后裔,河南省黄埔军校同学会会员。洛宁县卫健委职工,爱好文学书法,曾有作品在《新洛宁》、《县域经济》、《书城》、《牡丹》等杂志上发表。