精华热点

精华热点

总设计师邓小平(组诗)

——陈昌华朗诵诗选

作者 陈昌华

目录

1,总设计师邓小平

2,小平小道

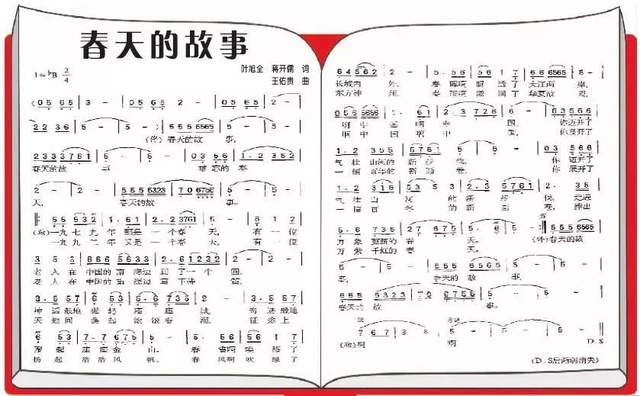

3,春天的故事

4,莲花山

5,小平画像

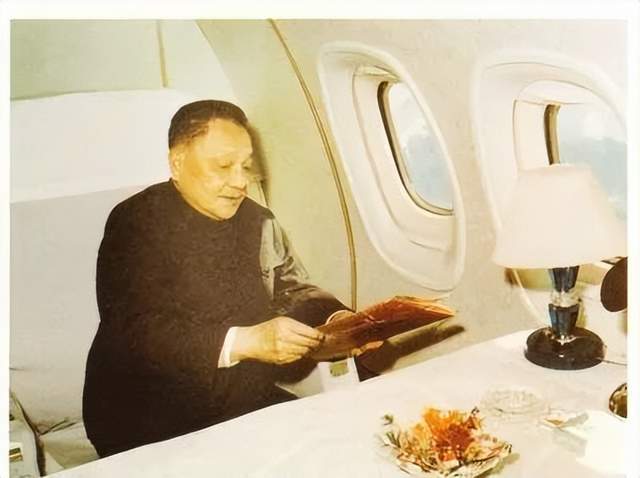

总设计师邓小平

一次留学,学会了

东西方嫁接的真经

中国月亮的阴晴圆缺

与全球的风云变幻密不可分

也许从法国的勤工俭学开始

就种下了睁眼看世界的基因

一张小报,把红星

点燃的星星之火

燎原成一支向前向前的刘邓大军

政委辅佐着开国元帅

把文武之道演绎得

一张一弛,炉火纯青

一条小道,走出了

山穷水尽,柳暗花明

一生的三起三落

命运的坎坷不平

都化作了那条小道

深深的思考

以及重新出山的云淡风轻

一次讨论,敲定了

实践是检验真理的唯一标准

从当年跟着开国领袖进京赶考

到若干历史问题的决议结论

一个集中了全党智慧的结晶

获得了全国人民满意的高分

一个圆圈,画出了

南中国海边的一个小漁村

画出了总设计图上的试验田

生长出了春天的故事

和华夏大地美不胜收的风景

一次南巡,扳正了

有些偏离方向的道岔

让改革开放的火车头

继续沿着一百年不动摇的轨道

继续全速前进

一锤定音的“不争论”三个字

高度概括了马克思的名言

“一步行动,胜过一打纲领”

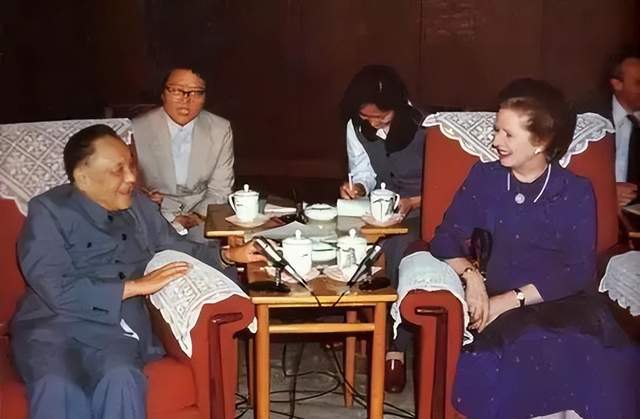

一个发明,拉回了

失散百年的游子

回归了中华民族的大家庭

一母同胞的手心手背

一国两制的落地生根

让整个世界一片惊叹

一位智者的独具匠心

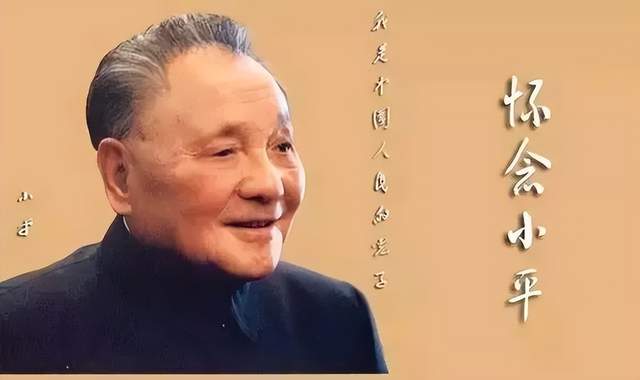

一尊铜像,矗立在

一夜之城的莲花山顶

那棵仙湖栽下的高山榕树

那次国贸大厦的深情眺望

那幅大剧院旁的巨幅画像

都在永远念叨着那年北大学生打出的横幅

“小平你好!”你好!小平

2022年9月15日

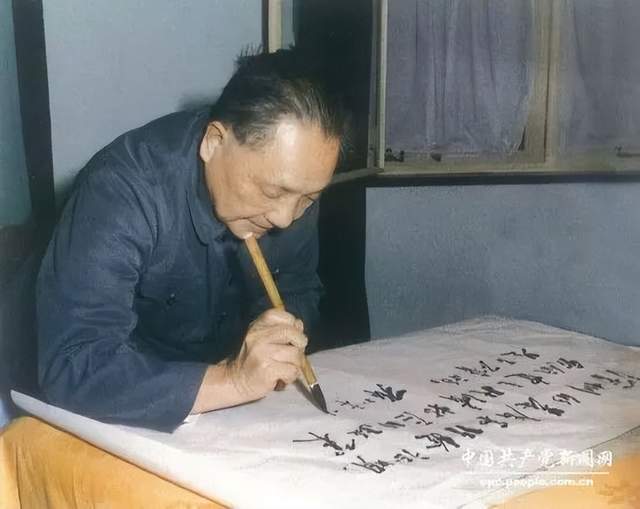

小平小道

——1969年,65岁的邓小平下放到了江西南昌新建县拖拉机修造厂

劳动、生活了三年。从住所到工厂要走40多分钟,厂里的工人为了

方便他上班,就在工厂后的土墙上开了个小门,开辟出一条小路,

邓小平可节省一半路程。这便是“小平小道”的来历。

普普通通,一条红土

裸露、杂草丛生的小路

平平常常,一条穿过

风雨、通向厂区的小道

好心的工友,为了那位

65岁的老人少绕圈子

就开辟了这条捷径

给历史留下了永远的路标

他从小路的远方走来

是从百色起义的阵前

还是飘着墨香的红星小报

是从遵义会议参会的会场

还是从刘邓大军

并肩指挥的战壕

一颗四川广安播下的种子

在中国的每一块土地

都把根扎得很牢很牢

三起三落的风风雨雨

他从来没有低头动摇

跌落难以幸免的京城

远离铺天盖地的风暴

从中南海神圣的红墙

到南昌这家小小的工厂

远隔尽管几千公里

相距只有一步之遥

一手钳工的地道技术

重温法国勤工俭学的岁月

一声老邓的亲切呼唤

化解了多少打倒的口号

一群朴实憨厚的工人兄弟

敞开宽广温暖的怀抱

短暂而又漫长的三年

这条小道,印满他

坚实而又顽强的足迹

一千多个黎明和黄昏

这条小道,留下他

冷静而又清醒的思考

他的汗水,滋润着

小道上的一草一木

让他的心和人民贴得更紧

他的心血,浸透了

住所里的经典原著

凝聚着他对未来的探讨

1973年的早春二月

他告别了这条

走了三年的小路

也许,在那来去匆匆的

步履中,实践是检验

真理的唯一标准

就在此开始萌芽

可能,在那冬去春来的

期待里,改变中国命运的

总设计图

就在此打下初稿

短短几年之后

中国吹响了

改革开放的号角

特区杀出的一条血路

南巡掀起的滚滚春潮

一国两制的独辟蹊径

基本路线的一百年不动摇

谁能说这一切

不是这条小路的延伸

谁能说这一切

没有这条小道的功劳

它再次印证了鲁迅的名言

世界上本来没有路

走的人多了就成了路

如今,我们走在

两个一百年的征途上

我们不能忘记

毛泽东进京赶考的大路

也不能忘记

这条曲折的小平小道

2018年2月19日

春天的故事

一听到这首歌曲

就想起那两个生机盎然的春天

一年之计在于春

两次春耕,正值

历史转折的交替季节

两次播种,恰逢

机遇把握的最好时间

一讲起这个故事

就想起那位

步履匆匆的老人

那个神奇的圆圈

拉直了深圳杀出的

一条血路

画出了翻天覆地的

沧海桑田

那场真理标准的大讨论

吹响了拨乱反正的新号角

那篇全国科学大会的讲话

开辟了四个现代化的新航线

那项一国两制的伟大创举

让百年游子的香港回归

母子终于团圆

两次南方视察的脚步

一个崭新的历史纪元

两次语重心长的谈话

一席改革开放的宣言

下达了大转折的总攻令

打响了新时期的大决战

春种一粒粟

种下春天的希望

种下实干兴邦的夙愿

秋收万颗粮

收获金色的回报

收获硕果累累的香甜

两个非凡的春天

改变了中国的四季

一段东方的传奇

赢得了世界的惊叹

从站起来的东方巨人

到富起来的金山银山

当年的小渔村很欣慰

最先唱响了春天的故事

崛起的一夜城很自豪

最早走进了明媚的春天

人民的共和国很骄傲

整个世界都为之惊叹

尽管那位老人步履匆匆

在这座城市停留的时间很短

但却留下了殷殷期待

留下了永远的春色烂漫

他是中国人民的儿子

祖国的每一寸土地

他都深深眷恋

莲花山顶,他还在注视

这片土地的日新月异

大剧院前,他还在嘱托

排头兵还要继续冲在最前

华夏神州,他还在牵挂

继往开来的大道越走越宽

按照总设计师

早已设计的蓝图

沿着改革开放

百年不变的路线

春天的故事,正在

唱响新时代的旋律

春天的故事,正在

续写中国梦的新篇

尽管前方的道路依然曲折

虽然仍有千难万险的考验

但踏平坎坷成大道

我们的明天会更加光辉灿烂

只因那艘南湖的红船

正高高扬起百年的风帆

啊!一花独放从不是春

啊!万紫千红才春满园

看五湖四海万帆竞发

看轻舟已过绿水青山

让我们展开勤劳的双臂

去拥抱新的百年新的春天

2021年1月15日

莲花山

——题记:在深圳莲花山顶,一座邓小平的铜像巍然屹立……

莲花山并不雄伟,

海拔只有106米。

在众多名山大川面前,

它确实没有太大的名气。

但在主峰广场中央,

有座铜像巍然屹立。

“山不在高,有仙则名”,

它再次印证了刘禹锡的诗句。

这里是市内最高的室外广场,

这里是深圳最中心的区域,

这里可以站得更高、看得更远

这里可以把春风尽情沐浴。

小平还是那样目光炯炯,

他还在鸟瞰这座城市,

鸟瞰这座城市的发展壮大,

鸟瞰这座城市的日新月异。

小平还是那样步履矫健,

他还在巡视,匆匆来去。

作为中国人民的儿子,

他深爱着走过的每一寸土地。

有人说这座一夜之城,

是他那个圆圈画出来的。

的确,在中国那幅辽阔的总设计图上,

深圳可能只是小小的一笔。

春天的故事就这样展开,

改革的神话就这样传奇。

一扇窗口打开了国门,

两个春天改变了中国四季。

每个市民都爱在此登顶眺望,

每个游人都爱在此回首过去。

人们发现“锦绣中华”的万千气象,

此时、此地都可以尽收眼底。

2015年11月7日

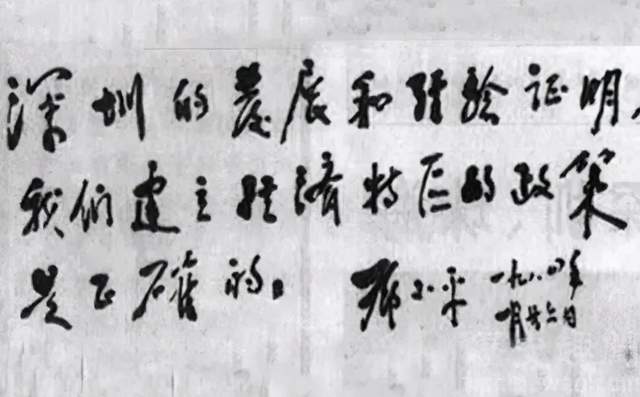

邓小平画像

在深南东路的北侧

在罗湖商圈的身旁

春秋寒暑

历尽沧桑

矗立着一幅小平画像

目光炯炯,高瞻远瞩

还在关注着

这座城市的发展

神采奕奕,穿越时空

还在牵挂着

这个国家的富强

任凭风吹雨打

画像总是历久弥新

尽管岁月流逝

老人还是那么慈祥

变化的是这座城市

日新月异的背景

不变的是这位老人

从不动摇的希望

画像下

从早到晚

人来人往

天南海北的游客

都要在这里拍照留念

留下对这位老人的回望

画像下

一年四季

绿树成荫

四面八方的市民

都要在这里摆放鲜花

献上对这位老人的敬仰

画像下

打工的恋人互诉衷肠

要珍惜今天的幸福

画像下

下海的爷爷告诉孙子

前人栽树后人乘凉

画像下

新党员举起右拳

入党的誓言是那样锵镪

画像下

少先队员召开班会

绝不辜负老一辈的期望

画像下

拓荒牛脚步匆匆

还是那么快的深圳速度

画像下

一夜城节节拔高

每一天都在大干快上

台风有时会突然袭击

气候有时会变化无常

但每天从画像下

经过的人们

从来没有改变过方向

就像脚下这条深南大道

一直没有停止向前延伸

就像画像上那句名言

总是给人一种勇气和力量

小平画像

一张深圳的名片

聚焦着世界的视线

小平画像

一座城市的地标

代表着东方的形象

春天的故事

还是那么精彩纷呈

改革的旗帜

还是那么迎风飘扬

创新的大军

还是那么一往无前

胜利的歌声

还是那么雄壮嘹亮

在改革开放的前沿

在普通百姓的心上

永远矗立着这幅

永不褪色的画像

目标从未改变

道路依然漫长

意气风发

继往开来的队伍

又在画像下集结

斗志昂扬

浩浩荡荡的大军

还继续前进在

这条宽广的大道上

2016年6月15日

(图片选自网络)

陈昌华,一个老三届、新三届。曾任洛阳市文联副主席,《宝安风》杂志社社长,深圳市企业报刊协会会长。作品见于《诗刊》《解放军文艺》《人民日报海外版》《光明日报》《工人日报》《学习强国》等。著有诗集《印象与烙印》(兩卷)《旗帜咏叹调》《深圳编年诗》、文集《企业常青藤》。主编专著《中国企业报刊大全》诗集《诗路花语一一洛阳七十年诗歌选》《绽放的勒杜鹃——深圳新诗选》。出任五集电视剧《贴廓巷56号》编剧、制片主任,十八集电视剧《白居易》制片,打进好莱坞的第一部电影《砚床》制片主任。创办《人间诗舍》《九州风雅颂》《永远的老三届》等公众号。