姚波,华侨大学建筑学院教授;中国美术家协会会员;福建省美术家协会首届水彩画艺术委员会委员;厦门市民盟美术院副院长;泉州画院特聘画家。连续入选近四届全国美展,第十届作品获优秀奖;参加中国美协以上级别展二十余次并多次获奖;分别于菲国首都马尼拉、中国厦门、澳门、苏州东南艺术馆举办四次个人作品展览;出版专著六部、画集三册;作品被中国美术馆,北京炎黄艺术馆,石家庄美术馆,莞城美术馆,广西水彩美术馆,广州艺术博物院,福建省美术馆,厦门中华儿女美术馆,苏州东南艺术馆,中国美术家协会,中国美协水彩艺委会等机构及海内外藏家收藏。

非客观非抽象

绘画的客观性对我而言就是画面生成的本身,这是我要随时面对和经营的物性对象,它独立于我而存在,是我用情用心摆弄(或曰创造)出来的一个客体。

写实绘画的所谓客观性,是指绘画的形态总是可以与生活中外在的物态相对应,以便营造出一种常人凭经验可以看得明白的情景,画技和营造的策略及其视觉趣味的生成皆基于此。但是很显然,有众多的写实性绘画,人们凭借生活经验赏析依然是不得入其堂奥:什么都认得出,却难解其画面所云——我以为,这便是“自象性(或非客观性)”的自觉或不自觉的发端——画家不再想借仿物建立可与公众发生共鸣的叙事语境,他想转移或改变观者的观赏路径,给人们熟知的某种形象注入陌生的元素,他饶有兴味地破坏人们熟悉的“观视语法”,将某种“熟知”有意置于与之在生活中并非匹配的“莫名”之中,让“熟知”变为陌生,从而削弱其传统意义上的“语言性”,进而在造成理解障碍的同时迫使其陌生的“熟知”的绘画性旨趣凸显出来,众所熟知的形象和事物不再作为经验性语汇而存在,仅仅是以一种“自象”的成分参与到画面氛围的营造中。

“抽象绘画”是西哲思维强加于绘画的称谓,它让绘画像吃了迷幻药似的无视自身活生生的形态体态呈现而自以为隐身了、本质了、抽象了,以为脱离了对客体物象的描摹它就自然会变得深邃无形,岂不知只有具体落实了的有形有态有明有暗有色有彩,方才是“抽象”的归宿。要么怎么说“人类一思考,上帝就发笑”,因为在上帝那里,唯一至高的境界即是造物(使具象)——将其所有抽象的、缥缈不定的念头,以具体的世间物态富有情趣地固定下来,以表达其无所不能的造物力及其万有不竭的趣味和幽默。绘画,无论它是什么类型的,无疑都是对造物主造物力的人格化模仿,故而须臾不可抽象!

这个理性主义的世界太过冷酷,抽象只是阴寒的隐在,然绘画要有人的视觉的温度!因而哪怕是表达其最无情冰寒之处,我还是想诉诸尽可能有些暖意的笔触!它是观者与作品对视时所激起的视觉认同感,让人在精神怦动中、感染中获得面对乃至拥抱冷酷的信心、勇气和热情。

我始终认为艺术可以赞扬、批评、揭露甚至痛斥,但其前提都必须是感动视觉,否则便是强加于人!(文/姚波)

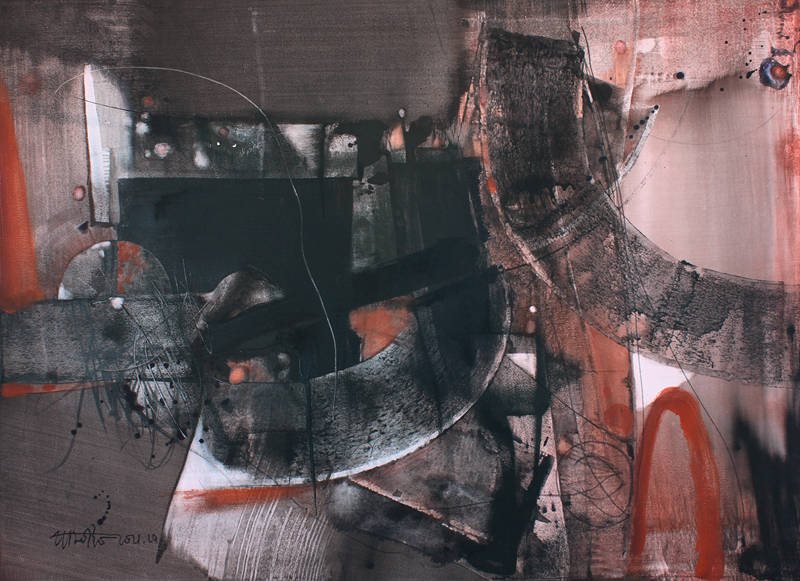

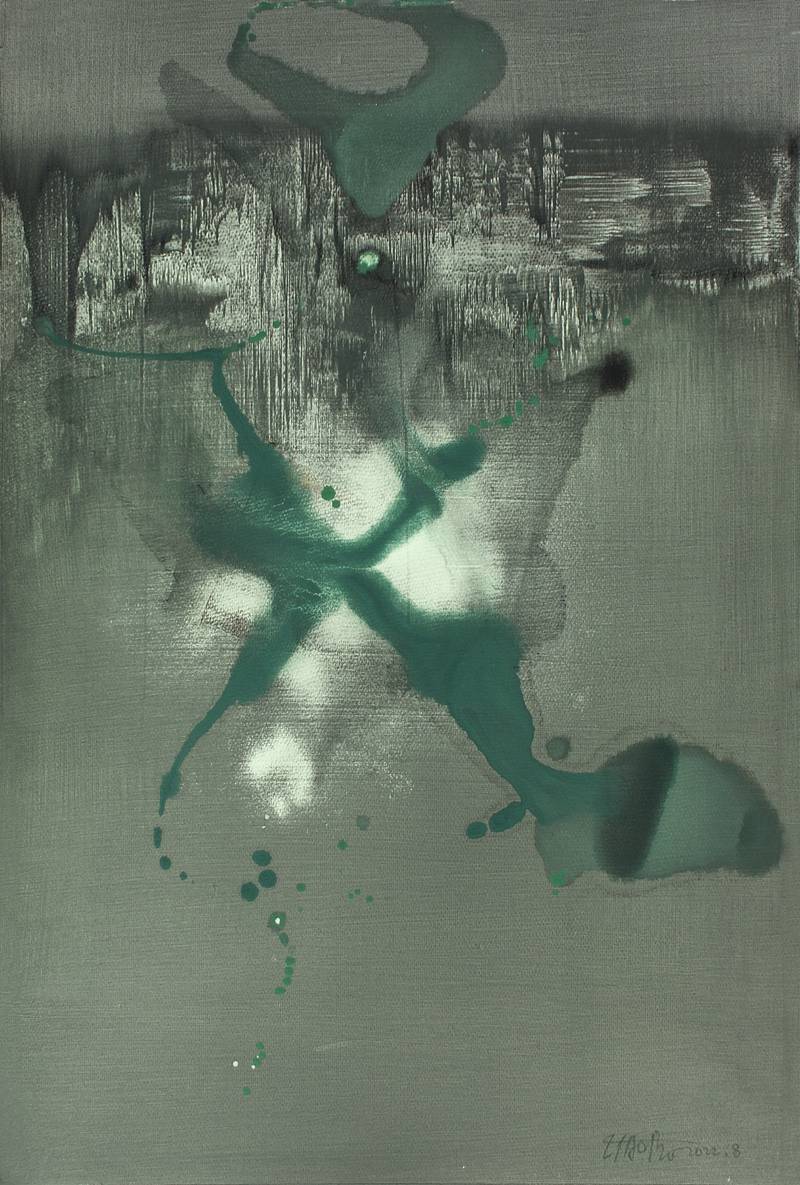

《殊年杂志•疠瑟平安夜》水彩 55.7x76.7(cm) 2021

《殊年杂志•悲鸣》水彩 76.7x53.9(cm) 2022

《殊年杂志•壬寅虎颜》水彩 55.7x76.7(cm) 2022

《殊年杂志•石光》水彩 53.3x76.7(cm) 2021

《殊年杂志•荏苒而灿》水彩 51.8 x76.8(cm) 2022

《殊年杂志•寒川刧》水彩 54.2x76.3(cm) 2022

《殊年杂志•阳光的图腾》水彩 76.8x53.8(cm) 2022

《殊年杂志•“science”智霾》水彩 55.6x76.5(cm) 2021

《致静•封疫札记》水彩 56.1x76.8(cm)

《殊年杂志•叠蹙》水彩 55.7x76.8(cm) 2021

《殊年杂志•精致的碎片》纸本水彩54x77(cm)2022

《殊年杂志•“牛”言必妄》纸本水彩76.7x51.5(cm)2022

《殊年杂志•夜的黑》水彩 55.7 x76.8(cm) 2022

《殊年杂志•静观局变》水彩 76.9x56.3(cm) 2022

《殊年杂志•阑干寄语》纸本水彩53.8x76.8(cm)2022

举报