书洞·书屋•书院

朱亚夫

写过《山房·文房·书房》,均以“房”字殿后,再写以“书”字开首的《书洞·书屋·书院》,从中似可一窥知识分子读书场所的变迁,书房建筑的进步。

“室陋本无惭,书香最有味。”这是我国读书人崇尚的品格。早期的书斋,有的文人还筑室山野,在岩洞中读书著学。比如我国最早的大诗人屈原,在湖北秭归其故里响鼓溪左岸的“读书洞”,相传即为他年少时的读书处。“读书洞”高约2米,上负陡崖,十分壮观。洞边藤萝萦绕,洞室幽曲,凉风宜人。旁有耳洞,可另通洞外,洞中原有石凳、石桌、石几及汉白玉雕的笔筒、水盂等物,相传为屈原读书时所用之物。西侧响鼓崖,陡峭如刀削,崖上有圆形石台,是屈原当年吟诗之处,故为“吟诗台”。南面一泓清溪,凌空飞泻,直下深潭,犹如银珠迸发,声若战鼓急点,扣人心弦,故名“响鼓溪”。山青水秀,确是一个潜心读书的好地方。北宋理学家程颐的“点易洞”也是著名书洞。程颐谪居四川涪陵,于城北岩“钩深堂”西侧,觅洞而居。在洞中钻研易学,点评《周易》,历经六年,故名“点易洞”。当代文人也有以“书洞”名斋的,如著名的社会学家邓伟志的“热月书洞”。他曾经这样诠释道:当年人类的祖先燧木求火,挖穴而居,是从山洞中走出来的,取名“书洞”,正是为不数典忘祖,发扬民族优良传统。坐在书斋里吟诵写作,舒适安逸,容易懒散,而在“书洞”中钻研学问,坐着冷板凳,就要埋首“书洞”,最终跳出“书洞”,集古今之大成,汇精粹于一炉,突破前人,有所建树。当然邓先生推崇“书洞”精神,并非要人走进山洞读书。

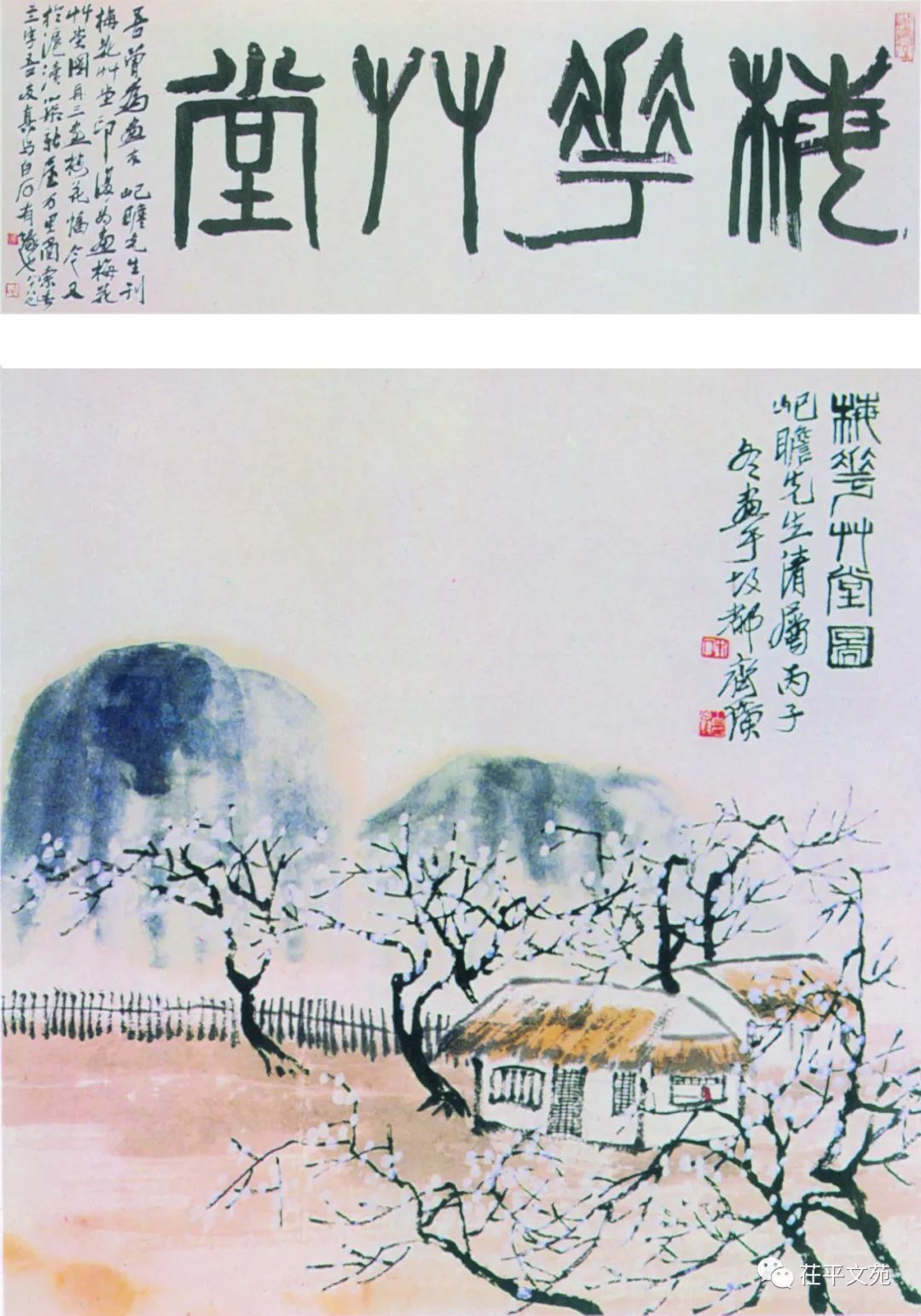

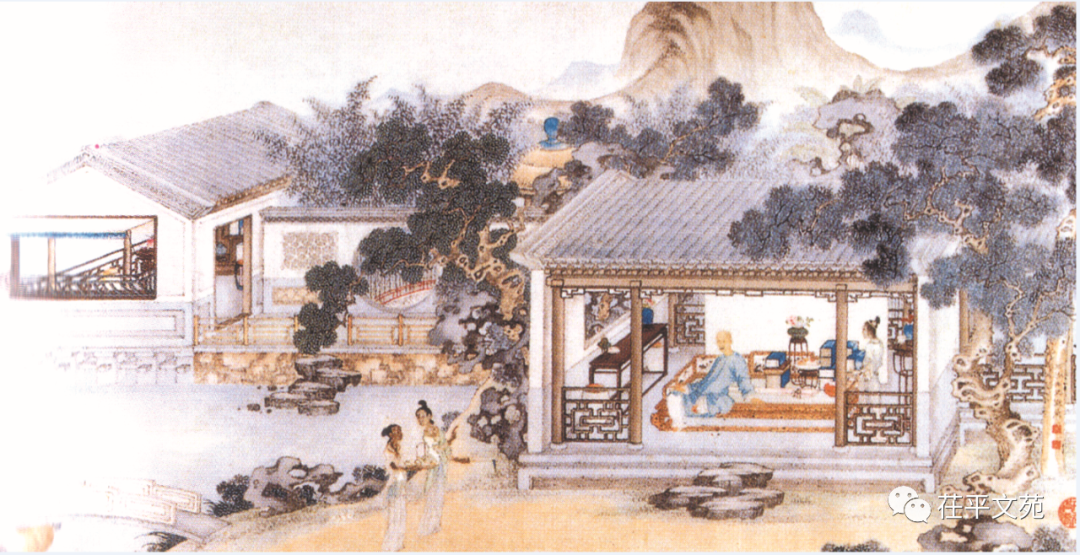

筑室诚然为读书所用,随着时代的发展,不少读书人乃以“书屋”命之,一语中的,直截了当。早在宋代,就有学者祝穆的“岁寒书屋”、理学创始人周敦颐的“濂溪书堂”等问世。明清时,有徐源的“望洋书屋”、徐文长的“青藤书屋”、查慎行的“枣东书屋”、郑板桥的“板桥书屋”、汪士慎的“青杉书屋”等,至近现代更甚,如陈叔通的“百梅书屋”、陈垣的“励耕书屋”、陈望道的“柴房书屋”、石凌鹤的“双鹤书屋”、蔡仪的“泠风书屋”、程十发的“三釜书屋”、韩羽的“半橱书屋”等等。书香袭人,绵绵不绝。书房翰墨香,泽及读书人。书斋、书屋往往是陋室一二间,而书院则是斋室成群,窗明轩敞,几同藏书楼。如唐代名相李泌有“邺侯书院”。李泌好读书,藏书丰达3万卷,所藏经史子集,分别用红绿青白四色牙签标志,以示区别。后人在其书院石柱上镌有对联:“三万轴书卷无存,入室追思名宰相;九千丈云山不改,凭栏细认古烟霞。”可见其邺侯书院的规模。宋代以后,书院渐渐演变成官府或私人的讲学肄业之所。学子满院,书声琅琅。宋代书院以讲授经籍为主,其最有名的有白鹿、石鼓(一说为嵩阳)、应天、嶽(岳)麓书院,人称“四大书院”。元代书院遍及路、州、府,明清书院益发兴盛,但大多为科举而设。清光绪二十七年(1901年)后,改全国省县书院为学堂,书院之名遂废。但“书院”在书斋发展史上,仍应有其光彩的一页。作者简介:朱亚夫,笔名方波、紫来斋等。上海市人。历任《上海老年报》社总编助理兼副刊部主任、《军休天地》杂志社主编、《九九关爱》网站顾问团团长等。现为上海作家协会、中国散文学会会员,上海浦东新区杂文学会顾问,中华文化促进会书房文化研究中心副主任等。自1964年以来,在海内外200余家报刊上发表各类作品8000多篇,其中不少文章入选《上海杂文选》《时代领跑者》《文苑剪影》等近百部书中,著有《中华书房文化》《亚夫杂文选》《人生畅想曲》《黄昏风景线》《杂坛徜徉录》《名家斋号趣谈》等;主编《寿星列传》《三十六计新解》《中华名人书斋大观》《老年生活实用大全》(新版)等。