精华热点

精华热点 话说“般阳二十四景图”(一)

赵玉霞

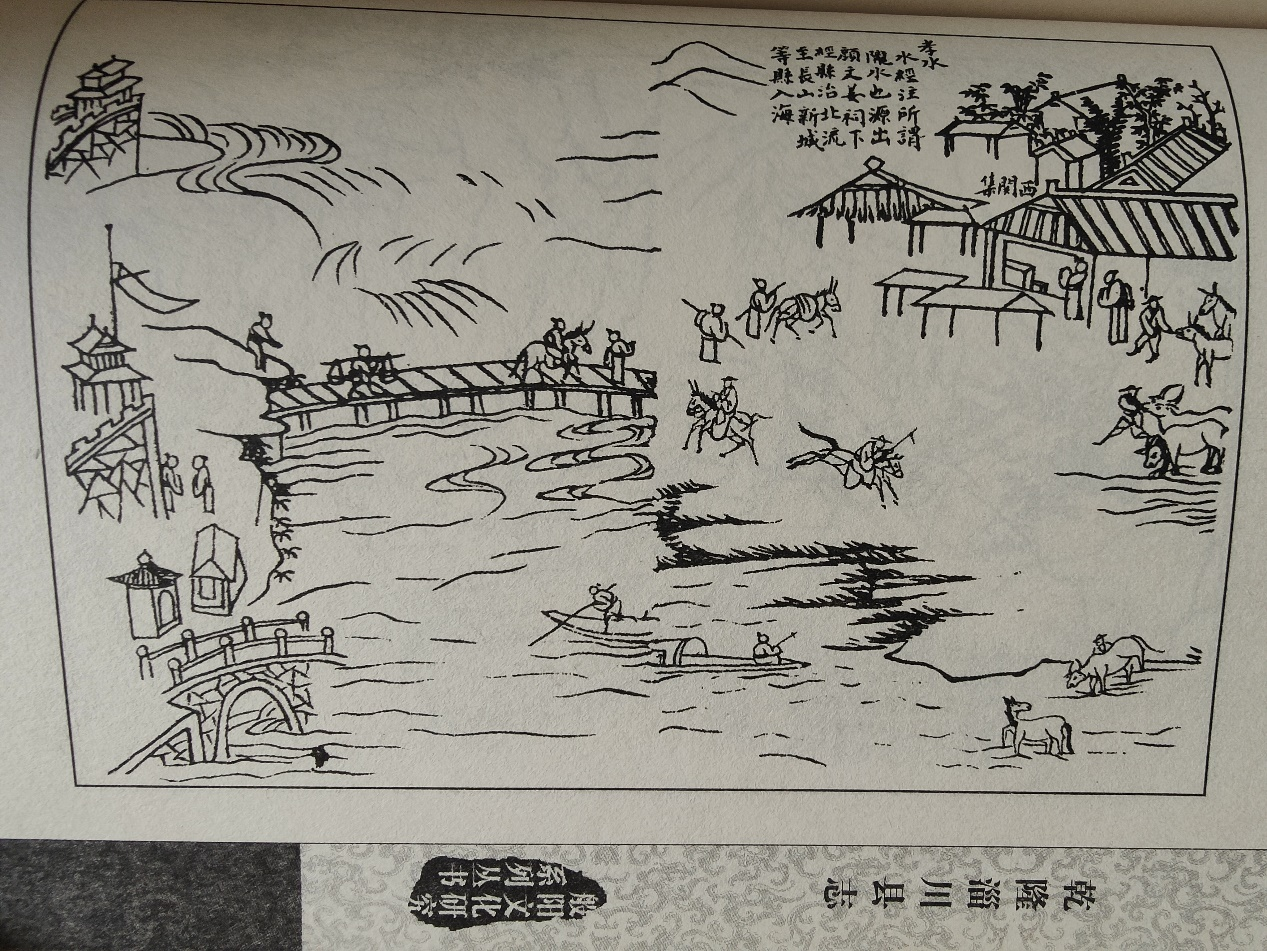

2020年夏,般河岸边的风景墙上新添了一大景观,绘上了“般阳二十四景图”,位置就在官坝西边般河大桥的北头。这是淄川中学的美术与书法教师应般阳路办事处所托做的一件新鲜事儿,引动好多人前去驻足观赏。有心人研究那文字、细究那“二十四景”位置,并追问这图的原版来自哪里?其始作者为谁?绘于什么朝代和时间?为此,想以此文给大家解解疑惑。

一、“般阳二十四景图”源自何处?绘者为谁?

“般阳二十四景图”源自何处?是谁所绘?要弄清以上问题,还是到《淄川县志汇编》里找答案吧。此“般阳二十四景图”就收在《淄川县志汇编》里的清·康熙《淄川县志》上。

康熙《淄川县志》完成于康熙二十六年(1687),相比于明代嘉靖、万历两部《淄川县志》,体例更完备、内容更丰富、记事更精确可信。为什么质量明显高于前代县志?原因是领衔编纂者是当时蜚声海内的文学精英。董其事者是曾为翰林院编修的唐梦赉(字豹岩);有“海内通儒”之称的高珩(字念东)不只充当了顾问的角色,且有些篇目亲自撰稿;曾做过通州知州的毕际有(字载积)与举人袁藩(字松篱)为主要执笔者,完成了十分之七的内容;十四年后,蒲松龄好友张笃庆的父亲张绂(字似圣)又增添了十分之三内容,并请一位名画家画了“般阳二十四景图”,放于县志之首(见《淄川县志汇编》256页始),使康熙《淄川县志》做到了图文并茂,为其增添了很大亮色。

那么,为什么要加上“般阳二十四景图”?这位绘图的画家又是谁?请看唐梦赉“般阳二十四景图”的图前说明:

“般阳自汉置县以来,为府、为路不一,都会也。旧志绘图粗恶,又无山川景物,今延名士王子逊馆余别墅两月,每写一图,必亲历其处,盘礴坐卧,撷稿而后归,经营良苦矣!语曰:山不在高,水不在深,其抚斯图而有感欤!”

从此段话中我们可以了解三方面内容:

其一:为什么要在县志中增加“般阳二十四景图”?——原因是编纂者认为旧志(指明代嘉靖和万历《淄川县志》)绘图粗陋,又没有山川景物;

其二:绘图者为谁?——是王敏入。王敏入是哪里人?他是明清淄川望族大窎桥王氏家族人。他名敏入,字子逊,号梓岩。他是画家,是庠生,还是个大孝子。明末王茂德作乱时,他夜里背着父亲外逃,误跑到贼寇营地里,贼人一齐拿着刀指向他,王敏入用身子遮着刀刃,请求饶了父亲的命,贼寇竟被他感动,放他与父亲逃命;清初谢迁起义,占据淄川城,其党羽抓住王敏入的父亲将要掳进城去,王敏入追上去告诉他们:“我父亲有老陈病,什么活也干不了。”义军竟又把他父子俩放过。

王敏入的父亲王瑞永生前以诗著名,其去世后,王敏入不辞劳苦,不怕艰险,分别爬到黉山、泰山、千佛山、华不注山及长白山(位于周村)各个山峰,把父亲的诗作刻在巨石上,以求父亲诗名不朽。

曾做过翰林院编修的唐梦赉曾亲自为王敏入立传,名《孝义合传》,认为他可以与淄川宋代大孝子王樵比肩。他的妻子陈氏,其孝行也记载在《列女传》中。文学大家蒲松龄与王敏入关系密切,还为其妻子写了《陈淑卿小像题辞》,记述他们夫妻的坎坷经历并表彰其孝行。王敏入的事迹载入清·乾隆《淄川县志•续孝友》。

其三:“般阳二十四景图”绘制的过程是怎样的?

从小序中可以知道,是唐梦赉请来王敏入,让他在自己的别墅里住了两个月,专门制图作画。这图的制作非常不容易,每画一张图,王敏入一定翻山越岭,亲自到那景点去,反复观察、盘桓许久并绘图写生,然后带着画稿回到别墅修改加工,满意后才定稿。所以唐梦赉最后写道:“经营良苦矣!”——是下了真功夫的,所以,“般阳二十四景图”绘制出色,才把它放置于康熙《淄川县志》之首,也才值得在几百年后的今天再把它复制出来,以飨今日般阳人。

二、“般阳二十四景图”考及“文字”解

“二十四景图”每幅图中都有题图文,图外总题款“般阳二十四景图”为张绂(字似圣)所书,他是“郢中三友”之一蒲松龄的好友张笃庆的父亲。字体为隶书。图内文字也许是王敏入所题,也许是张绂所提,至于书体,有的为隶书,有的为行书,但因为一来是繁体字,二来图中文字有些模糊,都不好认。淄川中学教师在般河风景墙上绘制“二十四景图”时,负责在图中题写文字的孙玉梅老师便来找我求助,我家墙上正好挂着“欣悦文化传播”经理刘长永先生赠我的“般阳二十四景图”,便勉为其难,仔细辨认,将图中文字记下来,并将繁体改为简体,简单解释出来,以助人们从文字中了解每个景点之概况。

第一景 聖廟古檜(圣庙古桧)

图中原文:輪囷夭矯,數千百年物也(简体:轮囷夭矫,数百年物也)。——意思是:盘曲硕大、虬枝伸展,苍翠蓊郁,是几千百年的古物。

圣庙,即供奉孔子的祠堂,又称先师庙,因为孔子被尊奉为“大成至圣先师”;圣庙还称文庙,因为在当时,孔子就是中华文化的象征。据县志记载,淄川文庙在县府的西南面不远处。古桧即古老的桧树,桧树又叫圆柏,是常绿乔木,高可达20米。

明·嘉靖廿一年淄川教谕吴俸有“淄川八景”诗,其中之一为《文庙古桧》:

“撑天老桧压秦松,道脉灵根结翠重。千古长风吹夜月,似翻碧海起虬龙。”

明·嘉靖廿九年为淄川县令的陈时万亦有“淄川八景”诗,其中《文庙古松》诗曰:

“教启坛依杏,功成庙有松。

疏枝飞彩凤,曲干偃苍龙。

圣泽栽培久,天朝雨露浓。

只今应变化,扶日上云重。”

松桧一体,还是写的古桧。

清·康熙《淄川县志•学校•文庙》载:

“大成殿五间,殿前古桧十三株,大者围八尺,苍郁奇古,数千年物也,为邑景之一。”

有此诗、此文,便可以作为图的印证了。淄川明中晚期至清初文化兴盛,人才辈出,这文庙里蓊蓊郁郁的古桧,大概就是一种隆盛的昭示吧?

第二景 般水

图中原文:自峪头河盘折而下,村巒林木,为邑東南奥区。経城西南隅與孝水合流。縣資名以此。其支流經东郭遶北城下仍入孝水(简体:自峪头河盘折而下,林峦树木,为邑东南奥区。经城西南隅与孝水合流。县资名以此。其支流经东郭绕北城下仍入孝水)。

——意思是:般河水从峪头河(又名渭头河。今渭一村青龙山下)曲曲折折(由南向北)流下来,一路穿山峦、绕村庄、经林木,创设了淄邑东南一片秀美之地。流过淄川城南在城西南面与孝妇河合流。般阳县(淄川古名般阳)就因此得名。它的支流经过城东又绕到北边往西仍然流入孝水(其实这不是支流,是明代县令侯居艮主持修的官坝将般河水分流了。今官坝尚存,水久已不分流。)

般水是淄川唯一的境内河,是淄川人的母亲河。志书上所记源头是渭头河,即今渭一。渭二村所在处的志公山下。这里从前群泉喷涌,终年水流量很大,所以定为源头,其实溯流而上还有天晴湾、再往上还有谭家泉等清清流水,可以说,般河还有更远的源头。

蒲松龄有七律诗一首写般河:

般河浅碧映沙清,芦笛萧骚雁鹜鸣。

细柳常依官路发,夕阳多向乱流明。

来从远树仍穿郭,去作长溪更绕城。

村舍开门全近水,谁家修竹傍墙生?

般河从淄城南东向西流过,在淄城西南与孝妇河汇流,在古代形成一个堑高水猛的大龙湾,后来便成了风景优美的留仙湖。

第三景 崑崙山(昆仑山)

图中原文:横亘西南數十里,如张屏列闕,翠黛襲行人衣袂。(简体:横亘西南数十里,如张屏列阙,翠黛袭行人衣袂)。

——意思是:横亘在淄川西南几十里,就像座座屏风和宫阙排列开来,苍翠浓绿之清气能爽透行人的衣襟。

此昆仑山可不是指西起帕米尔高原,横贯新疆、西藏之间号称“万山之祖”的昆仑山,而是指淄川西南部的山,今地处其地的乡镇就叫昆仑镇。

昆仑山还属淄川古八景之一。明·嘉靖廿一年为淄川教谕的吴俸《淄川八景·昆仑山色》诗曰:

“城南山色枕河流,西域昆仑拟可俦。

自是周王八骏在,茫茫万里又重游。”

明·嘉靖廿九年为淄川县令的陈时万《淄川八景》诗第一首“昆仑叠翠”曰:

“地轴常依北,天盘合向南。

高峰朝陷雾,列岫晚拖岚。

远控青齐冠,闲停豸绣骖。

人从膏雨后,指点说青蓝。”

可见古来昆仑山在淄川人的心目中分量很重,是重要一景。

第四景 孝水

图中原文:《水經注》所謂隴水也。源出颜文姜祠下,經縣治北流至長山、新城等縣入海(简体:《水经注》所谓陇水也。源出颜文姜祠下,经县治北流至长山、新城等县入海。)

——意思是:就是《水经注》里所载的陇水(后多写作泷水)。源自于颜文姜祠下,经县府北流到长山(今周村、邹平等部分)、新城(今桓台)等县(汇入小清河)入海。

明·嘉靖年间县令陈时万《淄川八景·孝水澄清》诗曰:

“孝妇感山灵,甘泉石窦生。

夹崖千里泻,当槛一池清。

协气蒸云雨,精光映日星。

停车偶延伫,苔碣纪熙宁。”

孝妇河古时又称孝水、笼水、陇水、泷水、袁水。今人考证其河发源于博山禹王山,流经颜文姜祠下,后一路向北流过今昆仑镇、淄川城西、双杨镇,入张店等区县入小清河。孝妇河从南到北流过淄川全境,河畔有好多古迹和景点:昆仑镇孝河东有洄村古楼,再往下便是大片的湿地公园,湿地公园北是风景旖旎的留仙湖,留仙湖北将军头村西南河畔有将军头墓,城西北三里沟孝河西岸有放生矶,再往北双杨镇处有张相湖湿地公园,再往北西岸有坐落于张家坡的张氏祠堂,又往北杨寨村中还有千年古塔……真是一路好风光!随着孝妇河的进一步治理,不但河水变清,沿路还要增加不少的新景点呢!孝妇河两岸将越来越美。

第五景 夹谷臺(夹谷台)

图中原文:傳爲孔子相鲁定公會齊侯處。山巅平衍,可容千乘;岩间有洞,深不可測。洞外巨石聳立,端冕垂紳,儼如歴階而升,不盡一等時(简体:传为孔子相鲁定公会齐侯处。山巅平衍,可容千乘;岩间有洞,深不可测。洞外巨石耸立,端冕垂绅,俨然历阶而升,不尽一等时。)

——意思是:相传是孔子以大司寇(总管公检法的大臣)的身份代行宰相之事,陪同鲁定公与齐侯(齐景公)会盟之处。山顶平旷宽阔,可以容得下千辆战车;山崖间有洞,深不可测。洞外有巨石耸立,如高戴官帽、衣垂璎珞的官绅,很像是踩着石阶往上行,不知登了多少时间了。

图中所绘夹谷台,古属淄川,而在今博山区石门。从博山大峪口村往西不远,在北峪村西、石门村北、天门峪村东。

据史书《春秋》记载,鲁定公十年(前644年),孔子以大司寇行相事,陪同鲁定公与齐景公会盟。当时齐强鲁弱,会盟时,齐国恃强,险情叠出,而孔子以无畏的精神和高度的智慧化险为夷,做到了以弱胜强,以礼胜兵,最后成功缔结了两国盟约,从而使处于弱势的鲁国获得50余年边界安宁。这是作为思想家、教育家的孔子彰显其政治家智慧的地方。但两国会盟处的夹谷台(或称夹谷山)到底在哪存在争议,有说在临沭的夹谷山,有说在莱芜,而临沭、莱芜皆属鲁国之地,当时齐强鲁弱,齐景公能否屈就去鲁国之地会盟呢?——需要打个问号。

博山石门夹谷台四围山岩陡峭,唯西北面山势较平缓,山顶有很大的平旷之地,西面有残存的古代石砌寨墙,十年前曾亲自登临过,还看到淄博市人民政府立的石碑,上刻蒲松龄的《夹谷行》,山下有蒲松龄《夹谷行》中提到的“石姑姑”,亦即二十四景图中王敏入所绘的“石秀才”峰,三百余年了,与图中所绘十分相似。总体感觉,这里虽然地势险要,但这是处于齐鲁边界处的古齐国之地,在此会盟应该是更有可能的吧?

第六景 三臺山(三台山)

图中原文:三峰鼎峙,秀削凌霄。下視范水,明如拖玉。最宜重陽登眺。

(简体:三峰鼎峙,秀削凌霄;下视范水,明如拖玉。最宜重阳登眺。)

——意思是:三座山峰鼎立,挺秀陡峭直冲云霄;俯视山下的范阳河(发源于博山的宝山、五股泉处,是孝妇河最大支流),明净如同流动的美玉。最适宜重阳节登高眺望。

三台山位于今昆仑镇刘瓦水库东,海拔162米,三个山峰顶端均有相对平坦的开阔地带,仰望其上,象三个台子,故名三台山。因三个山头鼎足而立,又名支锅山。相传朱元璋年轻时给地主放牛,曾与伙伴将牛杀死,支起锅来煮肉吃。支锅的三块石头后来长成了三台山。此山北面三里之遥东侧有一小土山名小灰山,传说是他们烧柴扒出的灰堆积而成。

三台山上有庙宇,有七殿、三宫、四洞、二阁、钟鼓楼等。传始建于唐代,曾有重修,后历经风雨侵蚀、战乱、文革,损毁严重。二十一世纪初,善人李忠国等发起重修,逐渐焕发古貌新颜。山门雄伟,拾级入云,可见殿宇成片,景色美好。

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

军旅大校书法家书法宋忠厚独家销售

艺术热线:

13325115197