初识史铁生是在我读小学五年级时的秋天,那版的五年级课本上选了史铁生的《秋天的怀念》一文。我至今记得黄昏落日下,空旷的黄土地操场上,我们读着文中母亲对双腿瘫痪的儿子生活上的照料,精神上的陪伴与激励让我感动不已。以至于后来,每每看到地上跌落的杨树花时,我都能想到毛毛虫,想到这对母子,从而内心泛起无数涟漪。

二十一岁,最是生命力旺盛的年纪,史铁生躺着被抬进医院,却再也没能够站着走出来,正如史铁生所说“我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”。当史铁生的命运跌入低谷,母亲深沉而温婉的爱就像一根藤,拉着他走向阳光布满之地。整篇文章,作者没有在辞藻上作过多的修饰,却字字句句嵌入人心,真情自然流淌在纸上,充盈着人的眼眶。

如果说《秋天的怀念》是一位儿子对母亲的深切怀念,那《我与地坛》则是史铁生在扶轮追问生命之路,探寻生命意义的过程。当然其中又有对母亲的怀念。在这里对母亲的怀念更多地让人感受到:人生世间,母子一场,那种生命对生命的照拂。

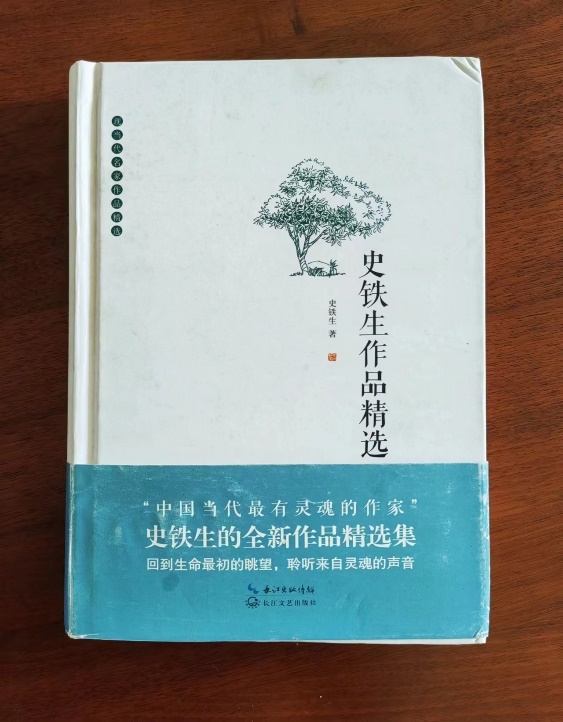

史铁生轮椅的轱辘碾过这座“废弃的古园”的每一个角落,他审视这里的每丝风飞叶动,最终透悟了生命:死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。在这里他接纳了上帝给予他的一切,身体的残疾,母亲的去世,自己的死与生。他将地坛作为生命再次出发的起点,迎着风雨去铸就自己钢铁一般的新一段人生。如果说母亲孕育了史铁生的身体,那么地坛则孕育了史铁生的精神。这样的身躯,承载着这样的精神,让人感觉人如其名,文如其人,这或许也正是史铁生作品的魅力所在。

我想每一个落魄的人都应该读一读史铁生的作品,在史铁生的作品里,那些“颓废者”将为自己曾如此轻视生命而感到羞愧;在这里,那些“失魂落魄的人”将得到终生的抚慰。