精华热点

精华热点

有病

文/徐世尧

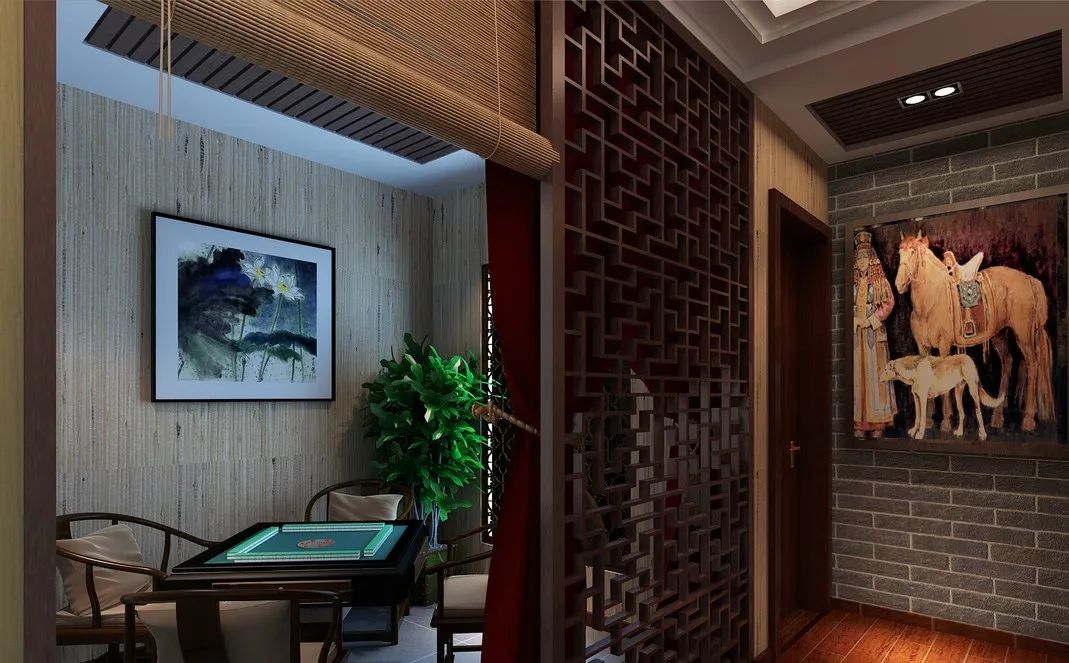

老伴喜欢打牌,结识了一拨牌友,于是就把我家那套闲置的底楼房做了麻将馆。多条路总比少条路强。

麻将馆生意好,见天有五六桌人,有时晚上也会圆一两桌,还吸引了一些上班族。凡来我家打牌的,都要提前预约,否则就没位置。那些人也怪,小区外面茶楼麻将馆有的是,走出大门几步路就到,可他们却偏偏要来我家喝茶打牌。

不久,女儿干杂店忙不过来,叫她去帮帮忙。临走老伴对我道,麻将馆交给你了,好好看管吧。我觉得也好,这样既充实了生活又活动起来了,就欣然应允。

于是我便成了大忙人,出门买牙膏牙刷什么的也要瞅机会。可做了一段时间,危机感就出现了,桌数一天天减少,有时还挂了白钩。我感到很奇怪,莫非哪些打牌的人认主?可他们都知道我是半个老板。哪么就是嫌收费贵?但也被我很快否决了,因为老伴也是这么收费的。总之,生意是萧条了。这事我也不敢告诉她,怕她责怪好端端的生意硬被我糟蹋了。我只好一个人闷头找原因。

排除了几种可能后,我便认为我是招呼应酬不够,冷落了顾客。于是我立刻纠正过来,每来一位顾客,我都更加热情地说:请问喝什么茶?好的。马上就来。如果搭子不够,就安慰他们道:稍候,我再电话催催。但仍毫无起色。

也许是卫生没跟上了。我忽然感觉是这问题,于是又再次着手认真地拖地、清洁卫生间、擦洗麻将和浸泡茶杯。做完这些,我终于舒了一口气:这下茶馆应该欣欣向荣了吧。

这天,我信心满满,还有点小激动,以为这次大家一定会来,有可能还是一窝蜂上。于是我一边做饭一边烧开水,把所有的水壶都拿出来准备好,以免人来多了忙乱手脚。罢了又提前打开每个包间的灯,插上麻将机电源及敞开入户门,还特地检查了单元门,如果挡门扉的大石头不稳当,还下意识地蹬了蹬,直到它不移不滑才放心。万事俱备,我稳坐家中,只等“收割”。

可等到一点钟连个人影也不见。不放心,再等,结果白等到午后三点过。

再这样下去怎么得了?我只好硬着头皮如实告诉老伴。

电话通了。老伴感到很吃惊:咋会这样?我做得好好的交给你的?语气强硬,充满了埋怨。我眼前仿佛出现了她那张一贯强势的地雷似的脸 ,有点惶恐不安了。她见我没话说了,又紧追道:我问你,你是不是不会说话得罪了大家?我说,没有啊,不该说的话坚决不说,小心得还把爱说笑话的幽默感也憋掉了。她鼻子哼了一声:出怪事了?明天我回来看看。

这天她地皮、卫生间、麻将、茶杯一并检查,认真程度简直像领导故意在找茬。我小心地跟在后面,不敢吭气。见她找不到漏眼,才稍稍松口气。谁知就在此刻,她忽然将头一扭,盯住了厨房的垃圾筐。她扒了扒里面的垃圾道:我晓得了——你换过我的茶叶?

是的,那天我买菜见菜市场有茶叶卖,想到家里茶叶完了,见价钱便宜就买了两斤。可这又有什么关系?有病!她一听来了气,杏眼一瞪,你这样做就等于砸了麻将馆的招牌了!我有些不屑,觉得她太夸大事实了。她瞥了我一眼,急得眼珠都快蹦出来,真是遇到你了!人家喝惯了以前的茶,那茶叶子短,很嫩,闻一下香味都很浓。我这才回想起来我买回的茶叶香味的确很淡。见我哑巴了,为了进一步说明问题,她缓和了一下语气道,我也经常喝那种茶,我带到铺子用的还有点,拿回来泡给你看看 。说着她从一块精致的小瓶里,十分吝啬地倒出一小撮茶叶。

几分钟后 ,茶汤呈现出碧绿色,浓浓的清香味随着热气袅袅上升,弥漫了麻将馆的整个空间,让人感到神清气爽 。她又道:这茶不光这些特色,它还耐泡,顾客打完牌也不会变成白开水。

我知道我买回的茶叶自然不敢与之媲美——因为它泡出来像是以前老屋檐沟水 ,更不敢称耐泡了。

明白了真相,我知道该怎么做了,试图挽回失败的局面。可茶叶换了,顾客却仍一个没来。

我彻底蔫了。

作者简介:

徐世尧,崇州人,现居成都市温江区。中国微型小说学会会员。种过田,教过书,做过生意。八十年代开始写作,后转入小小说。作品散见于《青年作家》《华西都市报》《百花园》《河南工人日报》等。作品多次获二、三等及优秀奖。

第八届“芙蓉杯”全国文学大赛征稿

投稿邮箱:

furongguowenhui@163.com

投稿作品必须原创首发,拒绝一稿多投,所有原创作品都将受到原创保护。我们尊重您的每一次来稿,承诺每稿必复。

《品诗》公众号:readpoems520

所有的来稿,我们都会认真审阅,入选作品会择优在《品诗》公众号上发表,并有机会入选《芙蓉国文汇》一书。没有选中的稿件,我们也会及时回复,不要气馁,欢迎再次投稿。

征稿要求:

题材和体裁不限,一切以作品说话,发掘新人,鼓励创新。请投稿之前仔细核对错字和标点符号,否则一概不予入选。

投稿格式:

邮件标题:第八届“芙蓉杯”全国文学大赛+姓名+作品名。邮件内附上作品、姓名、电话、通讯地址、邮箱、100字以内的个人简介。

诗歌5首以内,总行150以内,组诗100行以内(旧体诗词5首以内)。

散文2篇以内

微小说3000字以内

可以任投一种体裁或多种

奖项评定:

小说、散文、诗歌奖分设一、二、三等奖,优秀奖若干名,入围奖若干名,另设人气奖10名。

出版事宜:

如有书籍出版意愿

请将您的书稿及联系方式投稿到

邮箱:xingshiyuekan@163.com