一、"四世三公"

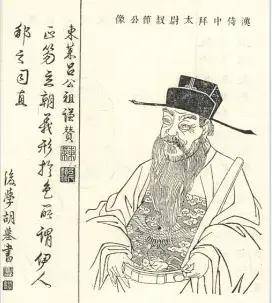

1."东汉太尉"."关西夫子"."弘农公"杨震

震祖(公元55-125年)字伯起,杨宝之子,系杨道第二十一世孙,东汉弘农华阴人,常居于湖(阕乡县),即今河南省灵宝市豫灵镇杨家村。震祖50岁以前在弘农郡府函谷关西边杨家村讲学授业,桃李遍天下,被誉为"关西夫子"。震祖德才兼优,朝廷多次征召方出。50岁书满从政,历任太仆太常、司徒,终居东汉太尉(123年10月)。107年拒金道;"天知、地知、你知、我知,已是四知,何为不知?"将金掷地,王密叩头愧走。后人称颂震系杨氏为"四知堂"杨氏。

震祖教育子孙:"甘做清白吏,德高立世间!"震祖为官清廉、生活简朴、无家产留给子孙,现华阴东宫村杨氏裔孙杨树仁家门楣有砖刻题匾"清白传家"。其子秉、孙赐、曾孙彪亦居太尉,三人被封为"弘农公",故,时人称其为"四世三公"。因家族显赫,又居住于"弘农郡",故时人称杨震一系杨族为"弘农杨氏",杨震为"弘农杨氏"之祖。延光四年(125年)震祖直谏君怒、奸臣樊丰谗言被贬,愤然饮鸩自尽于洛,时年70岁,先葬于弘农郡杨家村(河南灵宝),改葬于潼亭(陕西省潼关县四知村)。

震祖光明磊落、学识渊博、为官清廉、不畏强权,受人万世敬仰。

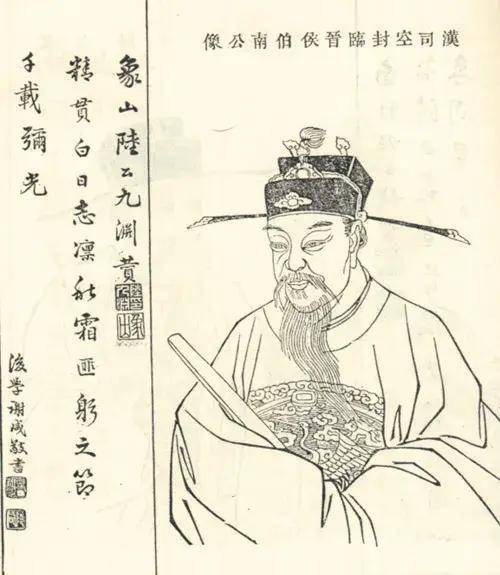

2."东汉太尉"."弘农公"."三不惑"杨秉

杨秉(92年-165年6月18日),字叔节。弘农郡华阴县(今陕西省华阴市)人。东汉中期名臣、太尉、"弘农公",太尉杨震之子。秉年轻时研习家业,博通书传,兼通《京氏易》(即《京房易》),常隐居教授。四十多岁时,才接受司空征辟,历任豫、荆、徐、兖四州刺史。任任城国相时,以廉洁著称。汉桓帝即位后,杨秉因通晓《尚书》而被征入朝劝讲,授太中大夫、左中郎将,又任侍中、尚书、光禄大夫等职。当时大将军梁冀掌权,杨秉称病不理事。

梁冀被诛杀后,杨秉出任太仆,又迁任太常。后因直言救白马县令李云而被罚至左校劳作,后得赦免,被泰山太守皇甫规举荐。经朝廷公车两次征召入朝,任太常。延熹五年(162年)升任太尉,与司空周景一同劾奏匈奴中郎将燕瑗、青州刺史羊亮、辽东太守孙喧等五十余人贪赃枉法,他们都或死或免,天下莫不肃然。秉为后汉恒帝刘志的得力宰相。

《后汉书》载:"秉性不饮酒,又夫人早丧,遂不复娶,所在以谆自称。尝从容言曰:'我有三不惑;酒、色、财也'"。延熹八年(165年)五月丙戌日(6月18日),杨秉逝世,享年七十四岁,桓帝在皇陵附近特赐墓地来陪陵安葬。蔡邕作有《太尉杨秉碑》。

3."东汉太尉"."弘农公"."文烈将军"杨赐

杨赐(95?年-185年11月4日),字伯献(亦作伯钦、子献),弘农郡华阴县(今陕西省华阴市)人,出身"弘农杨氏",东汉名臣、太尉,太尉杨震之孙、杨秉之子。赐少时研习学,常隐居教授弟子,不应州郡礼命。后为大将军梁冀所征辟,又出任陈仓令,因病未就职,连辞三公礼命。后以高第迁侍中、越骑校尉。建宁元年(168年),于华光殿侍讲,教授汉灵帝刘宏。历任少府、光禄勋、司空,因灾异被罢免。建宁三年(169年),拜光禄大夫,又升为司徒,因直言劝谏被免。光和元年(178年),因屡现灾异,与议郎蔡邕等入金商门,

陈述时事。后为国三老,转任少府、光禄勋、太常等职。光和五年(182年),升任太尉。黄巾起义爆发后,杨赐因与灵帝争辩而被罢免。灵帝移居南宫时,得到杨赐在事前关于防范起义的上书,于感悟之下封其为临晋侯。又拜尚书令、廷尉,杨赐推辞,以特进回府。

中平二年(185年),杨赐再任司空,不久即去世。获赠骠骑将军,谥号"文烈”。

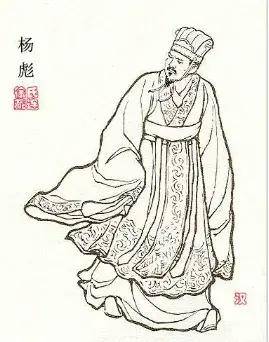

4.“东汉太尉”·“忠心不二”杨彪

杨彪(142年~225年),字文先,杨赐之子,杨震曾孙,灵帝、献帝两朝宰相,弘农郡华阴县(今陕西华阴东南)人。东汉末年名臣。少承家学。初举孝廉,灵帝平年间累迁至京兆尹。光和中,揭发黄门令王甫使门生辜榷官财物,甫以此伏诛。后历任司空、司徒、太尉、尚书令等显职。反对董卓迁都长安。及李、郭汜之乱,竭诚卫护献帝。建安初,不为曹操所容,几为所杀。曹丕代汉后,任为光禄大夫,待以宾客之礼。彪一心忠于汉室。魏文帝曹丕受惮,想请他做官,彪坚决不干。授光禄大夫不任,赐几杖衣袍不取。为后世所称道。黄初六年(225年),卒于家,享年八十四岁,《后汉书》赞曰:

杨氏载德,仍世柱国。

震畏四知,秉去三惑。

赐以无讳,彪诚匪忒。

修虽才子,渝我淳则。

作者简介:杨小沪,男,洛宁县景阳镇人,1947年生,中教一级教师。

举报