我和我的家乡|昔日煤港变花园

迎着灿烂的朝阳,来到秦皇岛港开埠地——西港花园。这里作为港城新地标,镶嵌在秦皇岛市海港区的南山脚下。我在这里出生,我在这里长大,也曾经工作在这里,见证了煤炭码头变为花园旅游区的神奇。

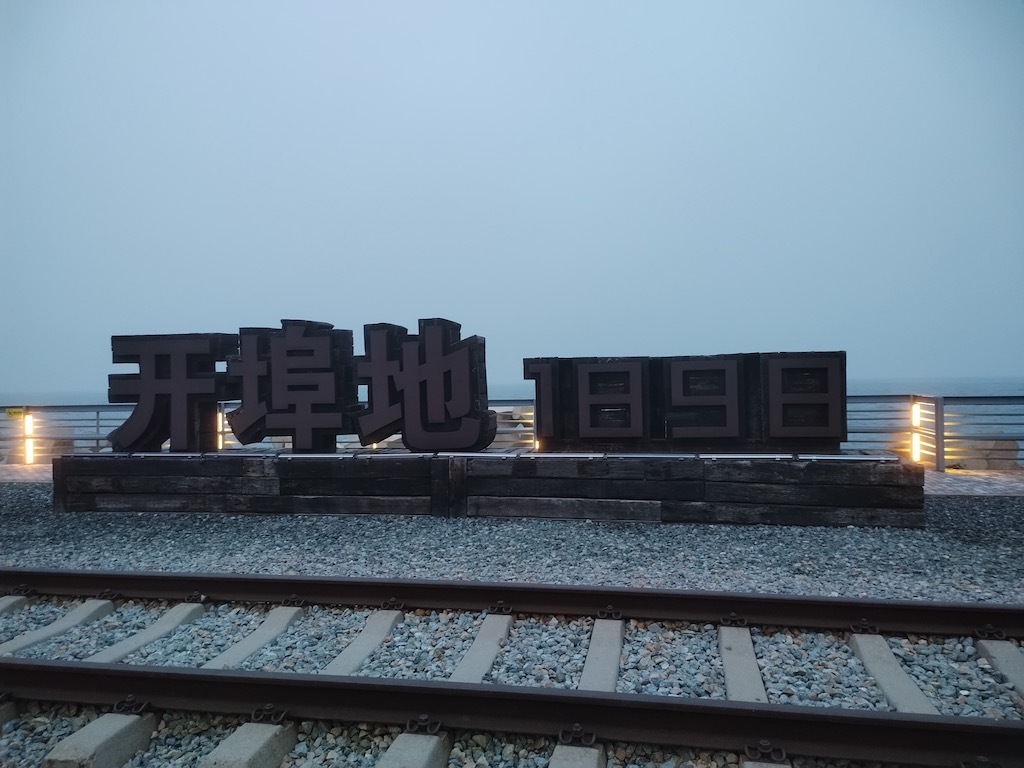

傍晚的西港花园。

漫步在港口开埠地,脑海里跳跃出关于它的历史印迹。据《秦皇岛港往事回眸》记载:1898年3月26日清朝光绪朱批“自开口岸”的奏章,同年6月,第一个中国自开港口在秦皇岛南山诞生。

西港花园地标性打卡地。

1948年11月秦皇岛解放,秦皇岛港成为我国重要的北煤南运枢纽港,也一直是交通部系统港口行业革新创造的标杆港。

记得改革开放之初,身为学徒工的我参加码头技术改造会战,为提升运煤吞吐量,安装自行研发的蛟龙卸车机、翻斗机、皮带运输机,大大提高了装卸效率。然而,那时候的港口人,还没有环保的意识,承担着做世界煤炭运输大港“北煤南运”的特殊使命。装卸工在黑雾滚滚、煤尘滔天中汗流浃背地工作,天天吃着煤尘,不辞辛苦。装卸工一个班次下来,除了牙是白色的,浑身上下黑又亮。1983年,伴随我国自行设计施工的第一座现代化专业煤码头的竣工,装卸工坐在操作室掌控装卸机械,偌大的堆煤场几乎看不到露天作业的工人。随着国家重点工程秦皇岛港煤二、三、四、五期的陆续投产,港口吞吐量连年刷新并突破亿吨,此时的老港区由于设备落后,先天不足,煤尘防控的压力非常之大,其运输煤炭和矿石的起尘量常常超过环境指数,成为城市空气污染的焦点。

如今的这里空气清新,鸟语花香。

在国家提出建设生态文明,注重环境保护的基本国策下,我有幸成为港口环保战线的一员,当年,协助港口报刊推送整版的“绿色港口”专栏文章及图片,环境保护与安全生产纳入各级领导第一要务。全港开始提高环保意识,加大环保投入,加强环境检测,重视控尘防污工作。港口既要提高吞吐量,发挥国家能源运输主枢纽港“重要棋子”的作用,更要控制煤尘,把保护城市蓝天碧海的责任担当起来。港口向市民承诺:降低煤尘污染,建设绿色港口,发展工业旅游,向现代化、综合型大港迈进。

这个承诺历经20年,从研发建设国家第一个防尘网到攻克煤堆场冬季放冰冻喷淋控尘,从大面积植草种树栽花、港区绿化面积超过40%,到煤堆场穿上“绿衣衫”,港区内也成为旅游观光线,一举成为国家5星级绿色港口,这让我们已经退休的老港口人,继续享受着家乡的美,享受着企业延展的红利。

秦皇岛被列为我国首批沿海开放城市以来,秦皇岛港之前的杠子、铁锹、抬大筐的传统人力装卸方式被“船靠码头车进港,荧光屏前看流淌”的智能操作所取代。有这样二组数据:港口吞吐量从1949年的23万吨到2001年的一亿吨,秦皇岛港用了整整52个春秋,从一亿吨到两亿吨,秦皇岛港只用了五年。改革开放以来,秦皇岛港吞吐量不断刷新,成为名副其实的国民经济晴雨表。40年前,卸一辆载重120吨的焦炭车,需要6个小时,而现在自动化装卸设备卸三辆装载240吨的煤炭车,仅需50秒。这速度,让人惊叹!

伴随港口转型,城市发展,环境美好的需要,面向未来,秦皇岛港承诺“为了这湾碧海蓝天,以建成世界一流绿色生态港口为目标,将绿色发展的主线贯穿到港口建设、生产、运输全过程”。从此,老港区煤炭、矿石散货运输彻底停运,如今的西港,一幢幢饱经风霜的港口建筑和“退伍褪色”的老机械与海风相伴,阳光下树木郁郁葱葱,道路干净整洁,花团锦簇,芳香怡人,让人们感受着秦皇岛港独有的历史厚重和现代的美丽浪漫。

我的家就在老港区旁,退休后,经常早上看日出,晚上看日落,享受着老港区华丽转身带给我们美妙的获得感与幸福感。

西港花园地标性打卡地。

迎着朝阳漫步西港花园,让我浮想联翩。昔日的“黑色”能源口岸,变成绿色生态海岸线,原来雨天泥泞,晴天煤尘矿尘飞扬的景色一去不复返啦。宽阔的马路,管理有序的交通,划分合理的免费停车场,配置方便的水冲卫生间都让人感到便捷、舒适。眼前,永不相交的铁路线在绿茵和鲜花的簇拥中向大海延伸着……人们驻足分享着,观赏着,感慨着,这里俨然成为小岛的亮丽名片。不同时代的港口机械,带着曾经的光环和余声,点缀在旅游观光线上,像小品,浓缩着老港的元素,装扮着蓝色的港湾,展现着一代代港口职工奋进的历程。当年,发展港口工业旅游的愿景已经初具规模,带给人们假日好风景,好味道,好心情。看,大吊车让人们驻足拍照,京剧《海港》马洪亮逛码头的唱段成为美好的回忆;看,开埠地的大铁锚、拴船墩回响着汽笛声,当年的巨轮远航变为豪华游轮的枫桥夜泊;看,带着洋文的石砖库房咖啡飘香,成为既现代又回味的新时尚。被誉为百年神灯的南山灯塔,记录着老港区的前世今生,更加闪耀明亮。

漫步码头,一路行走,一路感动。如今的老港换新颜,西港花园成为城市新地标当之无愧。这里,让城市的海文化有了新内涵,让港口的老泊位有了新景观。人们在这里驻足浏览,拍照,品味,享受生活的美好……港口,海浪,灯塔,帆船,见证港口126年千船万载的荣耀;诉说老码头故事新一辈的成长!