夏访瓦峪沟

文|臧景亮 图|赵经孝

迎春花开放的季节,就商量着去瓦峪沟村采风,一是稀罕有济南后花园美誉的南部山水,二是来自“乡贤”秦贻禄大哥的真诚相邀。延宕多时,至麦收过后方成行。

刚进六月,太阳就像一个热气球似的释放着巨大威力。在市中区十六里河街道瓦峪沟村委会办公楼前,与秦大哥和村两委成员曲元军、贾延宪紧紧握手,山风与问候一同扑来。进得一楼大厅,大理石地面平阔如镜,瓷砖砌墙光滑如玉,楼梯台阶一尘不染,大家边拾级而上,边禁不住感叹:这比那些城里的居委会办公场所排场多了。

问起村名由来,曲元军道:“村里从东到村西有一条七八米深的季节性泄洪沟,流经村西的石崮沟村,最后注入玉符河。在村东的田地里,常见散落的瓦砾碎片,红土崖上有烧窑的痕迹,老辈人说,红土崖就是古代人烧瓦的遗址,故得名瓦峪沟村。”

瓦峪沟村不大,耕地只有500亩,人不多,只900多人。但它历史悠久,且村民有乐善好施的传统,两块碑文可以佐证:九顶塔上的碑文记载着瓦峪沟村民捐款建塔人的名单,说明隋末唐初该村就已形成村落。另外在位于村中心石桥南岸的官井旁,凿有一块《甘泉碑记》的碑文,记录着捐款打井村民的名单,落款是民国十二年。此井开凿于1882年,村民用简陋的工具凿井,从石板向下,一升石渣一升粮,初流涓滴,经40多年不间断开凿,至1923年得以“滥泉涌出”,井达50多米深。之所以被村民冠以官井,因为它是附近几个村子唯一的泉水井,都饮用这井水,可见它在大家心中的位置。前几年,村里组织人员淘净井底淤泥,安装抽水泵,把泉水引入井边的净水机,村民喝上了净化水。

村委会二楼,瓦峪沟村历史文化展示厅里,风箱、杆秤、秤砣、算盘、手电筒、录放机、锡壶、腌菜缸、肩背式打药筒、九英寸黑白电视机、马蹄表、卖豆腐的梆子等生活用品及农具,精心陈列于紫红色台布铺就的桌面上。年过七旬的贾延宪拿起卖豆腐的梆子熟练地敲起来,“哒,哒哒”的梆子声在房间回荡,清脆有韵味。他说,年轻时他就卖过豆腐,梆子材料是核桃木的。先敲一下,再连着敲两下就是卖豆腐的,如果只敲一下,那就是卖肉的来了。他绘声绘色地说着,我们津津有味地听着,都沉浸在对往事的怀念中。

瓦峪村三面环山,村西北的围子山,余脉蜿蜒,就像一个巨大的怀抱,把村子揽入怀中,冬天它能挡寒风,夏秋季,向阳面地势较缓的山坡上,枣树、梨树、杏树、苹果树等经济树种,为人们带来浓郁果香。

以围子山命名的围山书社,则为山村带来另一种香——书香。据围山书社发起人崔青介绍,她利用每周五晚上的两个小时,打造属于村民们的精神家园。前一个小时为“少年读书”环节。《山海经》《成语故事》《泰戈尔诗集》等,滋养着孩子们的心灵,琅琅读书声回荡在围子山,让坚硬的山石,似乎也多了一丝柔情。后一个小时为“文学围山”环节,面向成人设置。品名家作品,谈创作体会,交流碰撞,互相启迪,提升对文学的认知高度。作为一名在瓦峪沟村成长起来的作家,崔青的散文语境独特,紧贴着生她养她的这片土地。山里的人,山里的风,甚或是草长花开,鸟飞虫鸣,都在她那辨识度颇高的作品中得以生动呈现。崔青说,市中区文联、作协已把瓦峪沟村列为创作基地,书社文学的天空将会更加广阔。

徒步向南走几分钟便到玉符河畔,午后的河水清浅,缓缓潺潺,温润如玉。大朵白云在蓝天垂悬,山峦连绵起伏,犹如一幅巨大的风景画。避暑的人们把私家车停放在河滩上,车主穿个大裤衩坐在车里,车门四敞。孩子们在河道或嬉水玩耍,或钓鱼捞虾。秦大哥说,若再往东走,就是渴马崖,那里是趵突泉源头原址。见时间不早,我们就准备返回。

回村的路旁,蜀葵和凌霄花在烈日暴晒下灼灼地开着。秦大哥告诉我,瓦峪沟村靠运输业、服务业和养殖种植业,年集体收入200万,物质上富裕了,就想改善一下这个省级文明村村民的精神面貌,村里正筹划着修一部村志。

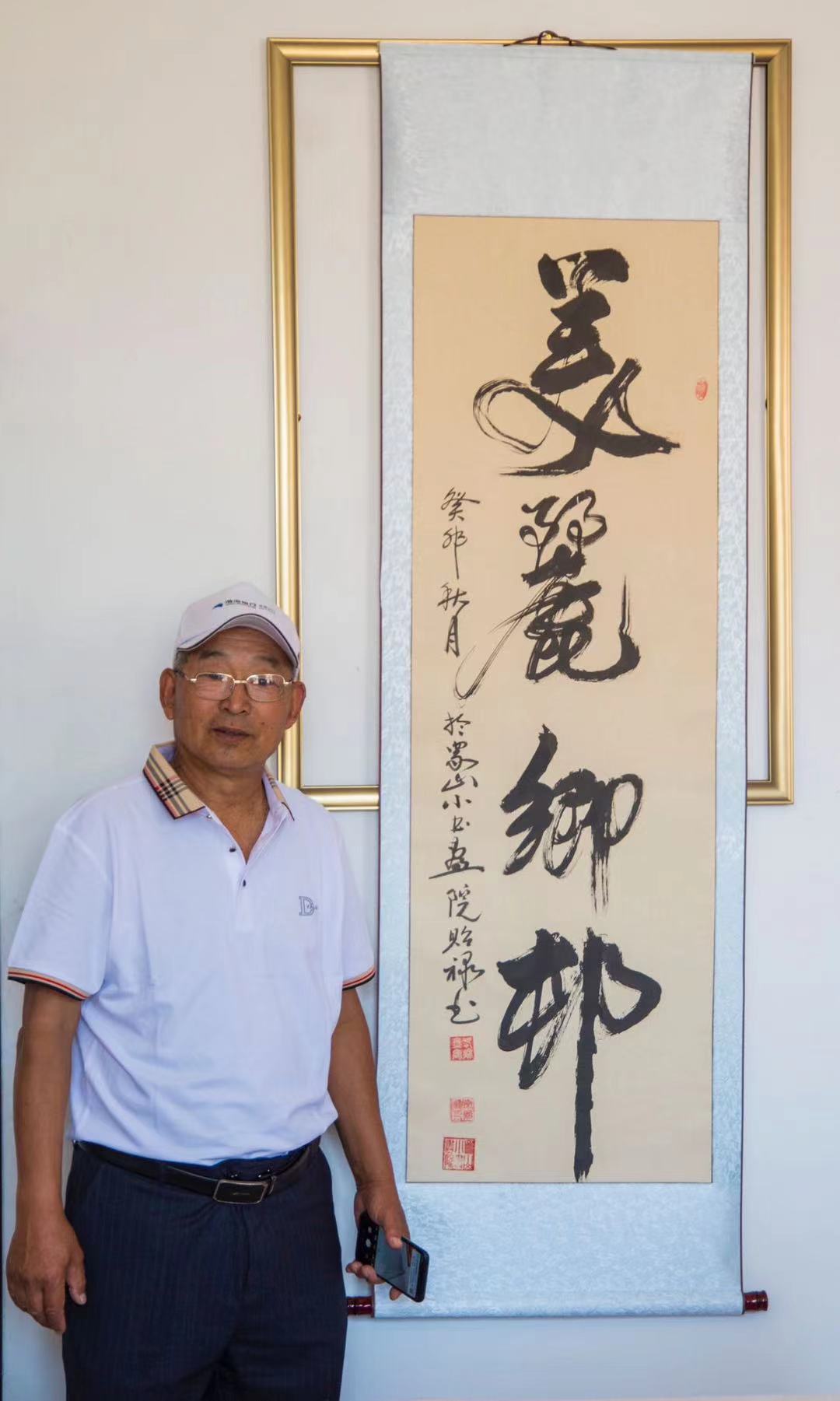

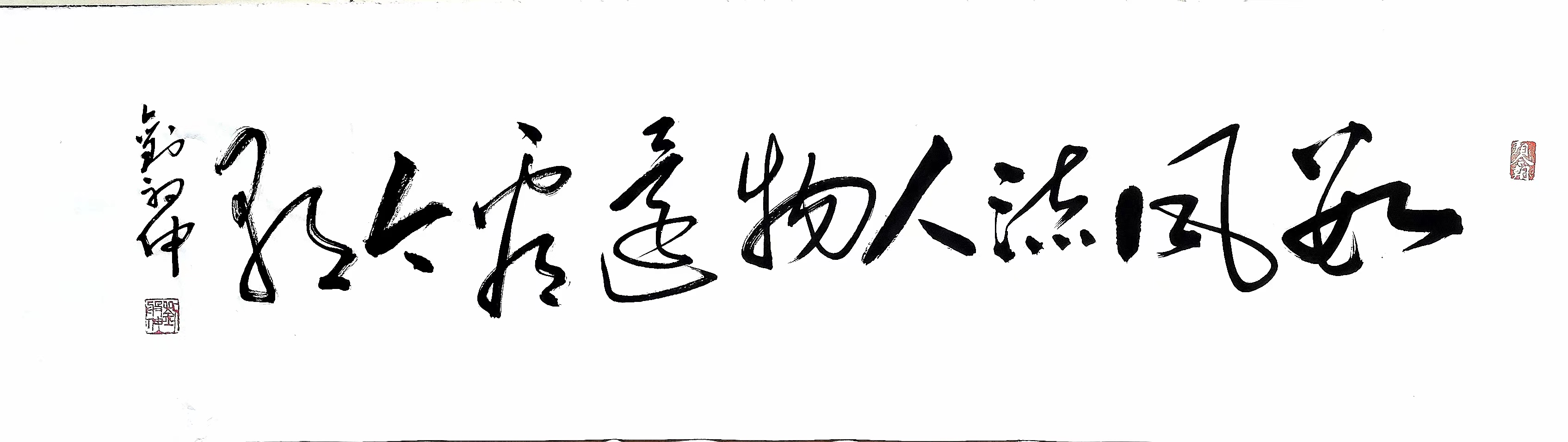

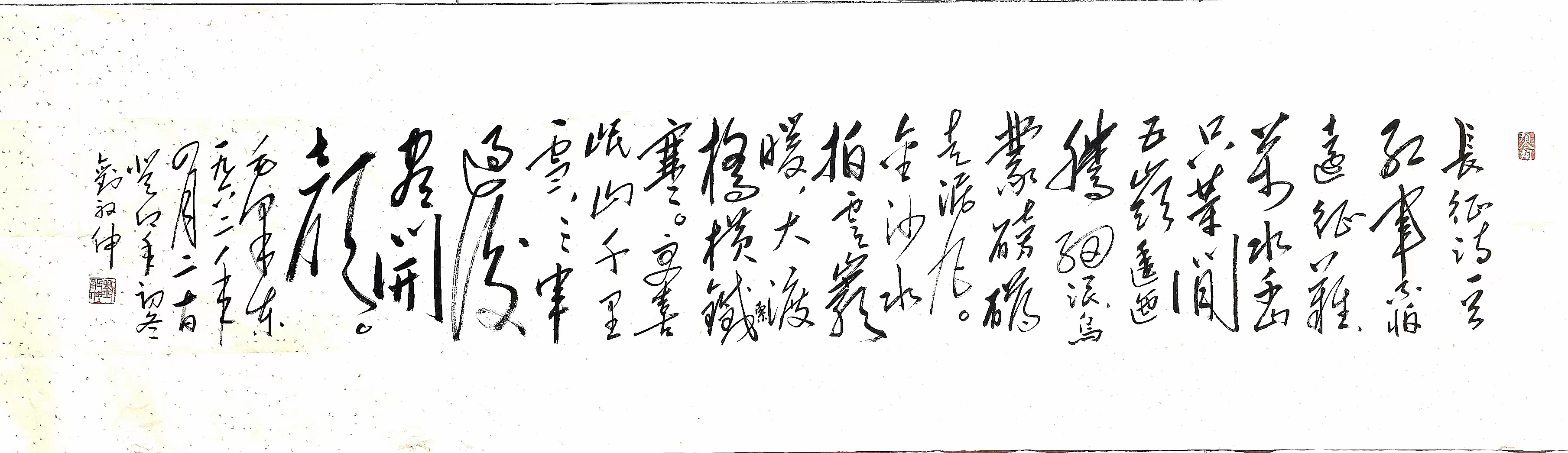

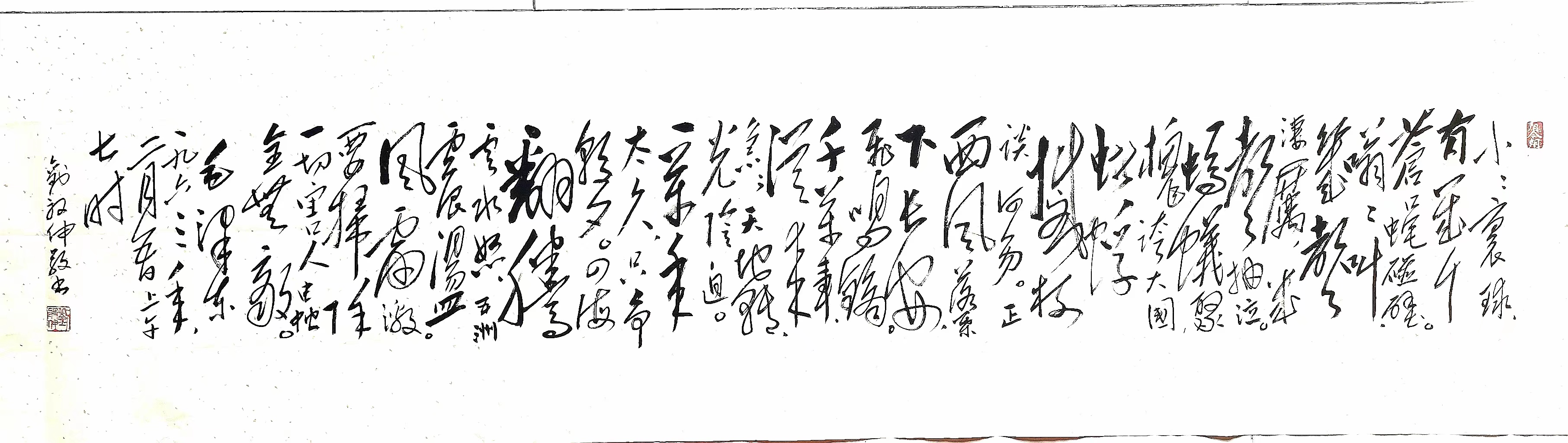

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

举报