河北涿鹿:寻觅桑干河畔的“文小姐”“武将军”

作者:翟见英地方平台发布内容

张家口学习平台

2024-08-15

已订阅

炎炎夏日,河北省张家口市涿鹿县温泉屯村的丁玲纪念馆游人络绎不绝。纪念馆门上魏巍题写的馆名雄健遒劲,格外醒目。展室内,纪念馆讲解员正在讲述着数十年前那场宏阔的社会变革。

涿鹿县温泉屯丁玲纪念馆。资料图

1946年5月4日,中共中央发出《关于清算减租及其土地问题的指示》,根据指示精神,晋察冀解放区迅速开展了土地制度的改革运动。作家丁玲积极报名投身到这场大变革运动中。

1946年,温泉屯村民参加土地改革运动。资料图

同年8月,丁玲带领土改工作组成员第一次走进温泉屯,走家串户为乡亲们宣传讲解党的土改政策,赢得了村民信任。她们和村民一道同恶霸地主展开斗争,最终把土地分到了百姓手中,顺利完成了土地改革工作任务。丁玲,这位看似柔弱的“文小姐”缔造了“武将军”的土改传奇,展现着党贴近群众、服务人民、顽强斗争的本色,被这里的贫苦农民誉为“开枷人”。

当丁玲离开温泉屯时,一幅新中国农村土地改革的壮丽图景已在她脑海中清晰地浮现出来了。她决心“要把他们真实地留在纸上,留给读我的书的人。”

丁玲的作品《太阳照在桑干河上》。资料图

1948年9月,丁玲以温泉屯村土改运动为题材创作出长篇文学小说《太阳照在桑干河上》,在国内外引起强烈反响,1951年荣获斯大林文学奖,作品被翻译为十几种语言文字,传播到世界各地。

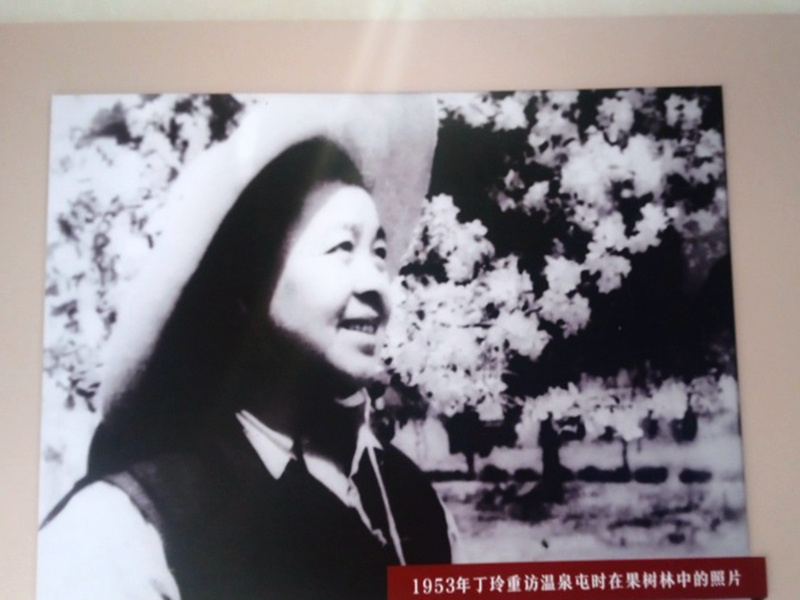

1953年,丁玲重访温泉屯。(资料图)

1953年,丁玲回到她牵挂的温泉屯,从《太阳照在桑干河上》获奖的奖金中拿出5000元,为这里修建了新中国第一所农民文化站,开创了农村社会主义先进文化事业阵地建设的先河。1979年丁玲和老伴陈明再次回到温泉屯,在老乡家里吃饭时对女儿说:“多吃些,这是妈妈的家乡饭。”显然,丁玲已将温泉屯视作第二故乡。

涿鹿县温泉屯丁玲纪念馆内景。翟见英 摄

1995年,温泉屯乡在农民文化站旧址旁新建了丁玲纪念馆,2004年丁玲诞辰100周年之际,又对纪念馆进行了修缮扩建,每年都有一批批的单位、个人前来参观,开展爱国主义教育活动。

在丁玲纪念馆门前的文化广场上,长有一株蓊郁的“槐抱榆”,夏天,温泉屯村民经常在树下乘凉。这株参天古树,不仅是传说中的黄帝与嫘祖忠贞爱情的象征,更是现实中温泉屯村民生活蒸蒸日上的见证。

温泉屯村民在丁玲纪念馆门前的文化广场槐抱榆下乘凉。翟见英 摄

步出文化广场百米,便是一望无垠的葡萄藤枝随风摇曳。温泉屯村农民因地制宜,种植了龙眼、阳光玫瑰、蓝宝石等葡萄品种,优良的品质销路广阔,每到丰收时节,田里飘荡着浓郁的葡萄香气和乡亲们的欢快笑声。

温泉屯丁玲纪念馆前一望无垠的葡萄地。资料图

温泉屯丁玲纪念馆内的丁玲塑像。翟见英 摄

富起来的乡亲们心气自然高,他们在槐抱榆下聊着村里的喜事、好事,自发组织了文艺队,在文化广场上扭秧歌、唱晋剧。每每抬头,都能望见丁玲纪念馆,大家心里明白,把日子过红火,就是对丁玲这位红色作家的最好纪念。农民文化站前的那尊丁玲塑像昂首挺立,丁玲想必当年就已经眺望到了这里的欣喜变化,那是中国新时代农村的希望。抬头四望,晴空万里,太阳正照在桑干河上。