精华热点

精华热点

安琪 《传递着相互的小闪电》

——“新元素写作”诗人李长瑜访谈录

访谈对象:李长瑜 诗人

访谈人:苗霞 博士(后) 河南大学文学院教师

访谈时间:2024年9月

苗霞(以下简称苗):长瑜兄你好,非常感谢接受我这次的访谈。我们的第一个问题仍不免落入俗套,先从你的生平谈起吧。了解到你长期生活、工作在西北几十年,这方土地上的自然、人文景观和现象对你的诗歌创作产生过什么样的影响?

李长瑜(以下简称李):我的老家是河北吴桥,我在老家只生活了6年。之后随父母到了甘肃两当县境内的一个小化肥厂,12岁多又转到了甘肃玉门境内的一个厂矿企业。后来在这里工作、成家,直到2014年才真正离开。这种经历实际上让我从一开始就失去了乡土。地域转换是一方面,那个时候厂矿居住区是与大社会相对隔绝的,人员也来自五湖四海,特定的环境与氛围跟乡土有着很深的隔阂。但大自然、人文历史的影响还是深刻的。现在回头看看,除了青春期的那些抒情诗,50岁以前的创作大部分是西部抒写,或者更具体一点说是“河西走廊”抒写。但这种抒写完全不同于乡土抒写,它带有很深的新边塞情节,与乡土抒写是客与主的关系。严格地说我是没有乡土的,我的境遇剥夺了我的乡土。这可能是对我最大的影响。

苗:后来到了北京,北京的文化生态自然和大西北不相同,对你的诗歌创作有一定刺激吗?

李:2014年我到了北京,我的写作再次进入了半休眠期,每年硬写一二十首算是没断。一方面是工作忙,更主要的可能还是一下子失去了着力点,面对新的环境和际遇,理解和思考都不够。直到2020年春节因疫情居家,一是时间宽裕,二是感触颇多,才又真正恢复了创作。这次重启也让我逐渐远离了原有的抒写定式。生活环境的变化,会给我带来感受上的差异,这种差异可能是进入诗歌的切口,说不上是刺激。说到刺激,我感到对我很难有立竿见影的效果,即便一时有了创作的冲动,写了,过几天看看也很难满意,还是需要一个沉淀的过程。但现在回过头看,这次东迁对我诗歌创作的影响还是巨大的。新的场域带来了新的思考和新的认知,新的创作和探索也就自然而然了。

苗:是的,你诗歌创作是有阶段划分的,你近期诗歌的一个突出特征是对宇宙和科技的关注。大量科技词汇的进驻,导致你诗歌风貌的转变,对于你最新风格的形成,我在一篇文章中是如此描述的:李长瑜诗歌的主体声音从早期古典性审美意蕴、艺术况味所营造出的娓语和谐变成一片金属混响,与此伴随的是,其诗歌质地也放射出钢蓝色的冷影与幽光。你认同这样的看法吗?

李:我们常说这个世界唯一不变的是一直在变。诗歌也是这样,有时并不是我们刻意求变,而是前面提到的“无法回避”。历史上一些阶段诗歌中的元素几无变化,最大的原因可能是那一阶段的生产力、生产关系、科技发展几无变化,文化思想也几无变化。而当下社会处在一个高速发展期,你不变你就脱离了你的生活日常,也就脱离了你的感受和思想的真实,甚至疏离了你应有的灵魂拷问。比如,“我是谁?谁是我?”“我从哪里来?要到哪里去?”这些伴随人类的大问题,它们一直都在。但今天这些问题的场域和潜在的解决路径已经和过去完全不同。过去受科学能力的局限,人们更多的是向内求,比如冥想、禅定等。当下宇宙科学、量子科学的飞速发展为人类向外探求这些“元问题”鼓起了非凡的野心。米沃什说过,诗关乎探索人在宇宙中的位置。我不止一次地说过马斯克是这个时代最伟大的诗人。我这样说并不是因为他写诗,是因为他的很多所为具有伟大的诗性。比如说他对人类命运的长期关注及忧虑,他对人类前途与归宿的探索,他对提升人类自救与自决能力的不懈努力等等。很多人都知道马斯克有一个人类殖民火星的计划,是否知道他在通过AI理解宇宙、对人工智能的防范与安全利用、确保人类文明的延续发展等方面所做的投入和努力呢?我觉得此类情怀是诗人们需要关注和学习的。至于您所说的我的诗歌从相对古典的审美情趣向当代性、科技性审美的谐変,我不仅认同,而且是我当下一个阶段的实践努力。这段尝试还不长,也就一两年时间,还有必要继续。

苗:恰恰是你在自觉自明意识下对诗歌创作与时俱进的艺术要求,促使你诗歌之胃的食谱范围得以激增,容纳量得以扩充。上世纪中期,美国诗人辛普森倡导诗歌之胃应该同时消化“橡皮、煤、铀、月亮和诗”。大半个世纪过去了,你对此问题的延展式思考体现在《胃》一诗中:“而当下,胃里更多的可能是AI,硅片,重型机械/和乱码。再装进去一个黑洞好吗?/附赠一个虫洞,用于无法消化的时候/诗意的撤离。”请问,在具体的创作过程中你实践这一问题的策略方法有哪些?

李:米沃什有这样一句诗:“如果不是我,会有另一个人来到这里,试图理解他的时代。”但实际上是很多诗人不会回避月亮,却会嫌弃一根烟囱或电线杆。我自己也曾在其中。就像人们在景区拍照,大多会刻意避开那些现代的、看似不美的非自然之物。但如果是一座古塔,境遇可能就不一样。为什么呢?大多数人会认为电线杆不美,把它当成一种破坏景致的闯入之物。而古塔,却可能被视作历史的证物。翻开我们的诗歌杂志和选本,大量的诗歌文本时代边际很模糊,同质化也很严重。甚至与古人除了语言的差异,在内容、情感、思考、视野等很多方面都很相似。这样的作品普遍缺少原创性,而离开原创性的诗歌,是没有独立价值的诗歌。

要解决原创性的问题,我认为有效的当代性写作是一个方向,而且是主要的方向。当然这是有难度的。走在最前面的当代性写作是对诗歌固有疆界的拓展,缺乏现成的参照和借鉴,走走停停是常态,试错是常态,找不到感觉是常态,误入非诗也是常态。但我觉得这是值得的。有位诗人说“只写好诗是可耻的”,我觉得用在这里是恰当的。

苗:你能罗列一下目前自己最满意的几首诗篇吗?且请谈谈个中原因。

李:这个问题问十个诗人,可能十个都会说最满意的是下一首,是“未成之诗”。我也是这么想的。但如果从近期作品来比较,我还是可以谈一谈的。今年《诗刊》第一期推出了我的组诗《纳米》,共12首。这组诗的最大特点是对当代性、前沿性新元素的集中使用,比如人工智能、芯片、机器人、量子、代码等。之后《中国校园文学》、《江南诗》、《安徽文学》、《扬子江诗刊》等也陆续推出了我富含“新元素”的组诗。因此有人说我是新工业诗的主要代表之一,有人说我是科技诗的代表,也有诗友调侃我是新未来主义。这让我惶恐,也无力担当。我也并不乐见这样的标签。我写这些,是因为它们已经极其普遍地进入人们的生活,并且快速改变着人们的生活。它们甚至已经是普通大众的生活日常,我写这些也是一种日常写作,是“无法回避”。但创作这些诗给了我一种全新的体验,拓宽了我的“食谱”,检验了我的“胃”,尽管它们并不一定比我写的其它诗更好。诗友手格说我此类诗是对相关新元素的“物性、人性以及不可知的神性的探索”。这也确实是我主观上的一种努力。

苗:这里你提到了“新元素”,能把你前面提到的这几年的相关创作和试错归纳为“新元素写作吗”?如果可以,你怎样理解“新元素写作”?

李:此前我见过有人把新媒体写作、创意写作等界定为“新元素写作”的。这种说法并不错,应该说形式上、媒介上、修辞上等诸多方面新元素的介入与跨界交互,都为“新元素写作”提供了广阔的探索空间和抵达的可能。但我相信“内容为王”。“新元素写作”的核心还是一个当代性问题。它应该探索数字科技、人工智能、虚拟现实、宇宙殖民等前沿科技对人类生活和前途命运的影响;它应该有能力表现最新的科技发展、经济生活、社会现象、文化潮流等“新质生产力”和“新质生产关系”以及相关的新理念。格林伯格说:“你一定要看跟你的时代体验更合拍的艺术。”“过去的艺术不足以让你不断前进”。我感觉在这方面诗歌创作与小说、影视等其它文艺体裁相比,总体上更为保守一些。不仅缺少必要的冒险、试错精神,也缺少丢弃平庸自我蜕变的勇气。至于我近期的诗歌创作,确实在这些方面有一些想法、尝试和探索,但还很不够,也遇到不少困难。不过我对这种“有难度的写作”、对这种努力很感兴趣。

苗:作为一名非专业作家,你每日有繁杂的本职工作要处理,在此情况下,你如何处理好自己的读书和写作时间?

李:这确乎是一个很难完美调和的矛盾。几十年我的写作断断续续,应该也有这方面的原因。但时间本身会教会我们一些东西,今天我再看这个问题,有一些新的认识和体会。

每个人的时间一天都是24小时,或读书,或做事,或思考等等,什么状态、怎样分配更利于创作?应该说生命经验与文化经验都不可少。二者可以相辅相长,却很难相互替代。一个人读书再多,生命的体验也必须是自己的。古人也讨论过破万卷书与行万里路的问题。我以为写诗固然需要基本的阅读,不能孤陋寡闻,确也不需要学富五车。很多诗人从职业上说都是非专业性的,诗歌之外的生活需要他们付出大量的时间,他们的诗歌创作却能基于自身经验,生动,鲜活,现场性强,也更具原创性。另一方面怎样读书、读哪些书也是一个问题。我年轻那会儿找几本书读并不容易,几乎没有可选的余地,碰到啥是啥,能够读到什么书全看机缘。现在正相反,铺天盖地的读物必须善于取舍。我赞同一种意见,就是重两头控中间。一头是要优先阅读最基本、最经典的东西,一头是要积极去读最前沿、最具探索性的东西。中间那一部分,可以参照相关信息开个书单,先以翻阅浏览为主,在翻阅浏览中选择少量的再留下来细读。此外,正如康德所说:“审美愉悦在于多种认知能力的自由游戏与和谐。”一些貌似不相干的阅读,比如工作中的业务阅读、企业专业上的阅读、科技方面的阅读等,都有可能在特定的情况下转化为创作中的新元素。而这些新元素一定更具个人性,也更有区分度。创作上同样也是需要取舍的,时间拮据的时候意思不大的文字可以不必写了。写作方式上,这一年多我很少用电脑。手机写作的好处是,能把零散的时间串起来,随时随手就能写。对我来说,飞机上、高铁上都算是大块的时间。

苗:幽默品质在中国文学中历来是一种稀缺之物,但你许多的诗篇如《冥王星纪要》《二维码》《工业母机》等,都充满着幽默的震荡。这是一种有意识的艺术手法使用吗?你想达到什么样的艺术效果?

李:我不排斥幽默,对恰当的幽默有好感,但也不会刻意制造幽默。情绪和素材到那了,自然而然就好。既然是自然呈现,就不必担心会冲淡诗意。幽默的元素往往还能在某一旁出的维度增加张力,让诗歌更有意思。至于您提出的“一种有意识的艺术手法”,当下我还没有达到这种自觉。也许您的这个提示能促使我在这方面有更多的尝试,之后我会多思考,多实践。

苗:请谈谈你最喜欢的诗人有哪些?哪些人又影响到你的诗歌创作?

李:其实这也是由际遇决定的。在中国传统诗词之外,我读到的第一本诗集是普希金爱情诗选。那是高中时同学送给我的。那时候正值青春期,读到那样的句子,按捺不住冲动模仿着写了几首,在几个要好的同学间传看,结果遭到了鼓励加怂恿。之后我买了歌德诗选和朦胧诗选。那时候我在河西走廊偏远之地,能够选择的读物并不多。八十年代末,经人介绍拜会了当时在西北民院任教的唐祈先生,他很认真地看了我的习作,还给我开了一份书单。我按照书单在兰州的新知书店买了里尔克跟聂鲁达的诗集,还有结构主义、符号学美学等书。之后我多次写信请教相关问题,他都认真回复,很耐心。遗憾的是一年多后唐先生就去世了。时间虽短,但这应该是我新诗的真正启蒙。可能是地域的关系吧,很长一段时间我受新边塞诗的影响挺大。酒泉的林染,在阿克塞写诗的张子选,他们的诗作都曾让我不忍释卷。但我自己写得并不成功,那时候还热衷于投稿,十之八九不中。1994年在北京,一位挺有名的诗人点拨我,他说你可能不适合写诗,或许你写散文更对路。后来我还真试着把不少压抽屉的诗稿改成了小散文或散文诗,确实挺受一些报刊的喜欢。这之后一段时间我对创作失去了热情,不仅是诗。但我仍然读,把自己还原成一个纯粹的读者。后来网络兴起,流行过一段在网上写诗。现在的不少知名诗人当时都做过斑竹。我参与的时间不长,就又撂下了。2010年我遇到了阳飏。阳飏给予我很多鼓励与指导,使我重拾创作,也重拾信心。2014年我调到北京工作,因工作的忙碌与焦虑,创作上实际是荒疏的。前面提到了,直到2020年春节疫情之后,才恢复正常的创作状态。

至于最喜欢的诗人,很难讲。我喜欢过很多人,不同阶段不一样。总体上是中国古典诗词对我的影响比新诗大。西方诗人中,除了前面提到的里尔克和聂鲁达,庞德、艾略特、米沃什等都让我印象深刻;博尔赫斯、辛普森等人关于现代性、当代性的相关主张,我很赞同;威廉斯对“新诗歌”的倡导,对我也有不少启发。此外,我喜欢读年轻人的作品,比如当下的90后、00后。我喜欢他们的“新”,喜欢那种生涩的、还未长成的 “新”。我需要这些元素。

苗:在我看来,《占星辞》是你近期一首非常重要的诗篇,诗思奇警,在人物一系列诡异的行为动作和莫测的心理起伏中思索着现代人生的悖反式困境——现代的生活世界是一个陷阱,“在成为陷阱的世界中,人的可能性是什么?”能谈谈这首诗具体的创作起因和背景吗?

李:在我看来每一首具体的诗都是偶然的。但它所呈现的诗人的情绪、感知、思索等,有其必然性。这种呈现不在这首诗中出现,也一定会在另一首诗中出现。《占星辞》写于2022年9月,首发于《诗刊》2023年3月,之后有转译。我也读到了一些相关的点评,比如康宇辰的,彼得·休斯的。康宇辰说:“《占星辞》写的虚实交错,用一种精炼的方式呈现了可能是具有普遍性的人生困局”。“人的生命中途,早年光亮的星星会消失,它留下的黑色空虚,就像一个陷阱。这苍郁的结束让一种彻骨的沉痛之感呈露而出,但又到此戛然而止,的确余味深长。”彼得休斯说:“全诗弥漫着一种失落和迷惘,以及落入圈套的感觉。”其实我写的时候并没有评论者想得那么多,我只是诗意地表达一种感受。但我尊重评者的意见,这些意见能够帮助我进一步审视我的作品以及背后的潜意识。我也认同“读者的参与使一首诗完成”这种说法。对这首诗我自己并无更多的解释,我的解释越多,对诗意限制就会越多。而你提到的“在成为陷阱的世界中,人的可能性是什么?”这正是我想问的问题。

苗:对于你来说,诗歌分行跨句有多重要?你的诗歌由于巧妙的分行断句,停顿中有牵连,连续中有间歇,意义不再进行同质化的分配。语言的线性时间中断,其线性意义的单一性也会瓦解,在显性意义之外还会衍生出隐性意义,形成意义间的混响。但在我看来,更重要的是:你有时似乎是通过诗句分割本身而疏离、间隔不同的生命状态。

李:有的文本缺乏可读性,为什么不能读?就是因为断句与诗内在的节奏不相符,无法“换气”。泰戈尔说:“诗、绘画、音乐,这些艺术的起点是什么?是人的呼吸,即人体固有的节奏。”我不仅赞同“节奏是诗的生命,诗的节奏是语言的呼吸”这种观点,并且在创作中一直身体力行。从高中时期模仿着写古诗词就有了初步的切身感受,那时我发现宋词的节奏更丰富,更易于表达不同的情绪,也更容易产生一些顿挫之美。写新诗以后,相当长一段时间,我对押韵仍怀有执着难舍的情节,但在之后的实践中我渐渐更注重诗歌的内在韵律与节奏。在近几年很多诗歌的创作中, 我花在分行、断句、留白上的心思一点不比其它方面少。一首诗初步完成之后我常常反复吟读,以找到最贴合内心感受的节奏。一首诗的修改,也基本上是在这个时候完成的。善用分行跨句还能增加流畅感、顿挫甚至折裂感、陌生感等艺术效果。当然,什么是一首诗?一首诗不仅包括它的词、句、章、篇,还包括它的标点、音韵、节奏、形式……等等。一首诗是它所呈现的全部。所以,任何一个元素及其使用技艺都值得探索。也正因为此,诗歌的创作创新还有着无限广阔的空间。

苗:抑扬顿挫的节奏作为一种技巧方法,它背后还折射出一种思想,思想的技巧背后又是思维的技巧。顺着这个思索脉络,再来体察你曾说过的那句话——“诗所呈现的是意思,而不是意义。意义是可以被解构的,但意思却不同。你越想解构意思,它就越有意思。”就很有意思。弃“意义”取“意思”,在我看来,你更想彰显的其实是思维的轨迹化。对你来说,诗歌是一段段思维流程的波段,其中的思想情感是一种动态的存在,或前或后位移着随诗思流宕。有时是连环抛射,有时是多点齐发。当然这是我作为读者的阅读感受,我还想听听诗人自身的想法。

李:这里所说的“意义”主要承载的是“目的”“价值”等。而“意思”通常是那些能够真切感受却又无法说透、甚至无法言说的东西。格林·伯格说:“如果没有这种不知道是什么的东西,就不会有好的艺术。”韩作荣曾说:“捉摸不定的情绪只有用捉摸不定的语言来表达,无法穷究的奥秘只有用无法穷究的事物来表达才合适。”我理解这里的“捉摸不定”与“无法穷究”只能是“意思”,而不会是过于明确的“意义”。用解构主义者的眼光来看,一切意义都很可疑。就像复杂庞大的机器能被拆解为一个个的零件一样,能够结构的一定也能被解构,意义也会被瓦解。我理解德里达,但我并不屈从于德里达。我的对抗方法是尽力避免主观搭建的意义,也不在诗中试图阐释什么,我只负责发现并呈现事物原有的意思。这里的“意思”并不排斥“意义”。文本中(事物中)的意思不是无意义,而是有更多的意义,是意义的复杂性、丰富性和生长性,是我们认知的“尚不能及”性。这也使“意思”比“意义”更值得抒写与探究。对意义的过度追求是我们那一代人很容易犯的一个毛病,而意义越彰显,也就越固化、越僵死。但诗歌,应该是活的。

李长瑜,河北吴桥人。1967年生。中国作协会员,诗歌体验者。作品见于各类文学期刊,入选多种选本。诗集《在众生中被辨识》入选中国好诗第七季。在甘肃生活多年,现居北京。

苗霞,河南大学文学院教师,文学博士,硕士生导师,主攻当代诗歌批评和诗学研究,发表学术论文50余篇。

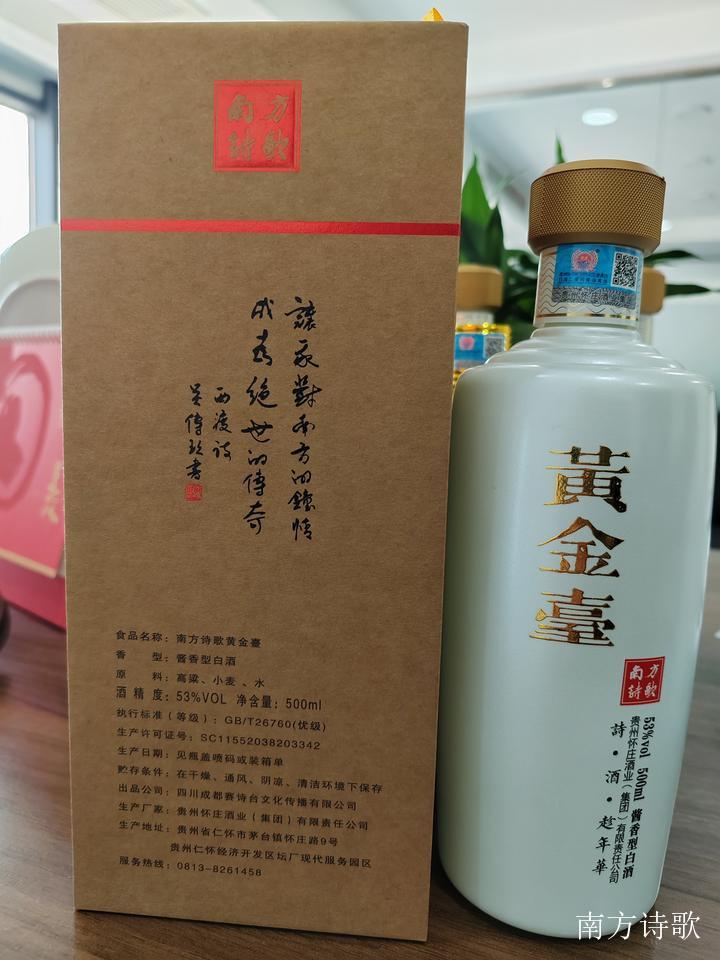

让我对南方的钟情

成为绝世的传奇

——西渡

南方诗歌编辑部

顾问:

西 渡 凸 凹

李自国 印子君

主编:

胡先其

编辑:

苏 波 崖丽娟 杨 勇

张媛媛 张雪萌

收稿邮箱:385859339@qq.com

收稿微信:nfsgbjb

投稿须知:

1、文稿请务必用Word 文档,仿宋,11磅,标题加粗;

2、作品、简介和近照请一并发送;

3、所投作品必须原创,如有抄袭行为,经举报核实,将在南方诗歌平台予以公开谴责;

4、南方诗歌为诗歌公益平台,旨在让更多读者读到优秀作品,除有特别申明外,每日所发布的文章恕无稿酬;

5、每月选刊从每天发布的文章中选辑,或有删减。

《南方诗歌》2024年九月目录