精华热点

精华热点 景芝镇为齐鲁三大古镇之一,地处安丘、高密、诸城三市界首,镇区面积217平方公里,人口16万,辖139个行政村。镇政府所在地称为“景芝街”,是安丘市最大的自然村,也是全省最大的集市,数百年来,景芝一直是全国有名的酒镇、商镇。解放后曾是山东省潍安县县委、县政府驻地。这里物产丰富,经济繁荣,交通便利,是全国重点城镇建设的样板,齐鲁乡镇之星,优越的地理位置和丰富的文化土壤,为景芝大集的繁荣发展奠定了良好基础。

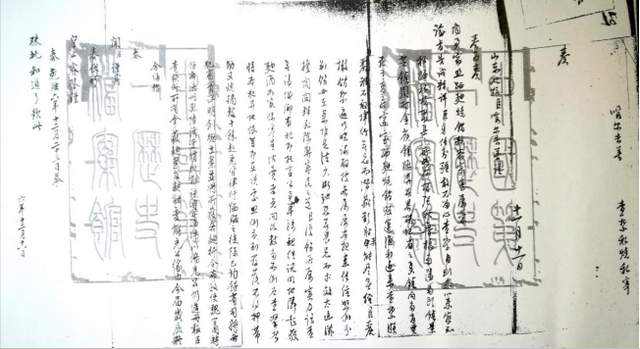

景芝镇历史悠久,远古属东夷人的范围,春秋战国以后属齐国,据《元史·顺帝本纪》记载:“顺帝三年至元三年,立高密县潍川乡景芝社巡检司”。明代大学问家顾炎武在《天下郡国利病书》中称景芝镇为山东三大古镇之一,即兰陵镇、颜神镇、景芝镇。《中国古今地名大辞典》载:“景芝镇在山东安丘县(市)东南50里,接诸城、高密县(市)界,为往来通路,明万历间尝移莱州通判驻此。清移县丞驻之,今废。商业繁盛,产白酒颇著”。元朝能在景芝设巡检司,就是因为此地酒业发达,商旅较多,人们的思想开放,所以要设武官巡检,以维持治安。景芝酒业与商贸的繁荣,有明确记载的是清朝。乾隆八年(1743年)十一月六日,山东巡抚喀尔吉善奏报查禁烧酒、踩曲情形,涉及景芝,奏章称:“察知私踩私烧聚集之所,如阿城、章丘、鲁桥、南阳、马头镇、景芝镇、周村、金岭镇、姚沟并界联江省之夏镇,向多商贾于高房邃室踩曲烧锅,贩运渔利……”并说经他查禁,“闻风知儆,商贩亦颇敛迹”。

乾隆朱批:“好,应如是留心者也,钦此。”这份奏章现存中国第一历史档案馆。前几年景芝酒厂组织力量写《酒厂志》,我托安丘籍在京文化名人郑岩先生帮忙,联系到了中国历史博物馆,传给电子版原文。

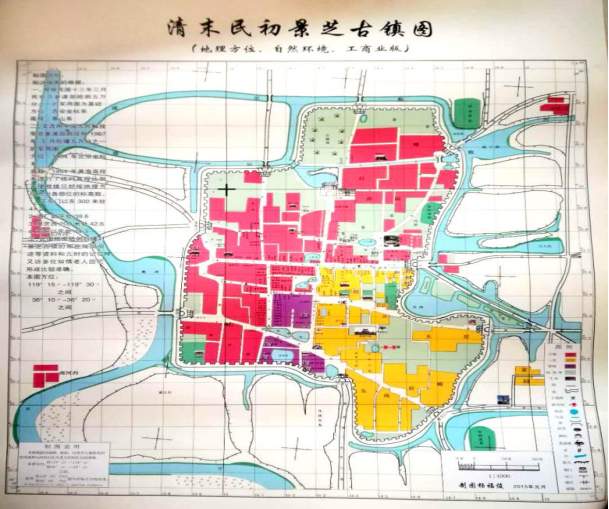

景芝大集究竟起源于何时,以及古代的发展情况,只能从景芝酒业的发展史料中作大概的推测,有了景芝酒便有了景芝的商贸繁荣,景芝酒业集市增加了大量成交额,这是历史的事实。明万历年间《安丘县志》载:当时本地有景芝、南关、墨黑、牛沐、夏坡、逄王、王家古城、许营、芝泮、凌河、阳旭、临浯等集市。这是史料记载的最早的景芝集。当时,可能是记载不全,但将景芝列为第一,足以显示出明代景芝集的地位,清咸丰十一年(1861年)春,捻军进入景芝镇内,地方官为防捻军再入,遂修筑围墙,围墙长10华里,设阜康、永贞、镇东、众成、启文、景阳、保元、望阙、障浯等9门,内有10多条街道通往潍县、安丘、高密、诸城、沂水、昌邑,可谓四通八达,从现存的《清末景芝古镇图》上看出,景芝集市的布局已十分合理,集市分行业设市,各市都有固定的区域,较繁荣的集市有粮食市、牲口市、鱼市、木棒市、果木市、东花市、西花市、禽蛋市、光腚猴市(即赌博市)等10多个。

景芝镇处在三县交界处,有一个“无粮店”,在景芝镇粮食管理所地段,即三县对景芝皆不过问,"无粮店"所占地面积也不向三县纳粮。因为景芝镇在元代有一段时间属莱州府管辖,后归青州府管辖,莱州府尹提出要求,在景芝镇中心地段留下了一块“飞地”。

有一天,镇上出了一桩人命案,有人把尸首一脚踢到诸城辖界,诸城人则一脚把他踢到安丘辖界,又有人一脚把他踢到高密辖界,谁也不愿管这件事。后来,还是昌邑县太爷爱管闲事,便把人命案处理了。从此,景芝又成为四县共管的镇市了。景芝之所以开发早,商业发达,是与这种三县均不管的地理环境有关。所谓‘山高皇帝远’,各地民众都聚集物资来这里赶大集,因为税收难征,所以物价便宜,于是镇市便日趋繁荣起来,饮食业也因之特别发达繁盛起来了。另据台湾出版的李江秋所著《安丘述略·景芝物产》记载: “景芝最大宗出产为高梁酒(白干酒),闻名山东半岛,并远销青岛及东北,最盛时期有烧锅72座,品质居全省之冠,不逊于兰陵美酒,有‘迎风倒’、‘十里香’、‘景芝桃花美酒’等佳名”。随之景芝街巷上出现了三页饼、金丝面、五瓣火烧、淮河鲤鱼、绿豆糕、芝麻片等地方名吃及相关店铺。

民国时期,景芝镇内分为东南隅、西南隅、正东隅、正北隅、西北隅。五隅各设分局(地方武装治安组织)和商会,商会是商界的群众组织。

1945年夏,景芝及附近乡村陆续解放,以景芝为中心归为淮安县(后改为潍安县),县委、县政府设在镇内,把景芝改为淮安县景芝区区辖镇,将附近村庄划入区内,从此打破了600多年的数县分治状态,正式统一起来,消除了分治造成的隔阂。这时的景芝镇重新按民国初期的区域设集市,集市区域大多在大湾崖、小湾崖附近,面积较民国前减少过半,但景芝集日期仍为逢五排十,未作改动。土地改革以后,农民生产积极性提高了,经济迅速恢复和发展,景芝集市贸易呈现出繁荣景象。1958年,成立人民公社,由于“大炼钢铁”、“大办食堂”,劳动力高度集中,自留地基本取消,可供交换的物资极为贫乏,不允许随便上市,景芝大集基本消失。60年代初,景芝集市贸易开始复苏,安丘县商业局贯彻工商并举的方针,撤销了活鸡鲜蛋等列为国家统一收购的规定,打消了农民的思想顾虑,上市的人数和物品大量增加,景芝大集日趋兴旺。“文革”开始,受“社会主义大集”的影响,打击“投机倒把”,取缔无证商贩,违反了群众长期形成的习惯和物资交换关系,农副产品和地方工业品基本由国营商业收购保销,堵塞了流通渠道,市场再度萧条。

1980年以后,景芝集迁往镇南区,占地300余亩,改革开放后,市场开放,部分农副产品价格放开,集市又开始呈现持续发展的趋势,参与交易的个体工商户资本雄厚,商品数量、品种有了增加,成交额大幅度增长。据安丘市贸易局提供的资料,1990年成交额为6760万元;1998年成交额突破亿元大关;集市恢复到一定规模,客商南来北往,日落方散。景芝大集由于受政策影响和自然地理等因素的制约,每年贸易成交额有所增长,但增幅较小,有时还出现负增长,进入新世纪,超市的诞生,景芝大集的贸易成交额大幅度跌落。景芝大集在历史的嬗变、地域的制约以及人文环境的影响下,日渐失去昔日的繁荣景象。

景芝镇素以酿酒业闻名遐迩。据史料载,自元朝始历代王朝无不派员涉足此地:元朝设巡检司,明朝设通判,清朝设县丞,民国期间设县公安分局和征税专员。镇区有72家烧锅,有“日进斗金”的说法。景芝集市贸易之所以昌盛繁荣,与长期兴盛的酿酒业有很大的关系。我任职安丘市文化局长期间,曾经与安丘市政协文史资料研究室,共同出版了一部《安丘民俗》。那时我多次走访了地方民俗的专家,原山东《烹饪者之友》总编、景芝酒厂高级经济师赵雷先生,全国劳动模范杨福俊先生。

民国时期,景芝大集人山人海,特别是一进腊月十五,景芝街天天是大集,赶集人之多,可以用张臂成云、挥汗如雨、磨肩擦踵来形容,做买卖的人太多,大小车辆推不进去,人挤人走不出来,在景芝集上没有卖不了的东西。五十年代末六十年代初期,我随父辈赶集时,就发现景芝集大小街道到处是人,叫卖声叫个不停,有点震耳欲聋的感觉,我在大人身后,紧紧拽着大人的衣服,但心怕被人流冲散。景芝大集周边较小的集市叫“小集”,把较大的集市叫“大集”,到集市上进行买卖叫“赶集”,赶集结束叫“下集”,景芝大集约定成俗逢五排十,五天一集,景芝大集又分“大集”与“小集”,大集五天一次,小集天天有。为了占个好位置,摆摊的头一天晚上就要占地方。

一,古镇景芝大集的行市

清末民国时期,景芝集市上分行业设市,各市都有固定的营业区域,旧时景芝大集的各行业主要分布在大湾崖和小湾崖,交易市场各有特色。

(一)粮食市。大集上卖粮食叫“粜”,买粮食叫“籴”。旧时粮食的计量容器是石、斗、升、合,市面上常用的是斗和升。粮食市有“斗子”(也叫“斗官”、“抹斗扳子”的)主持,大集粮食交易量大,一个斗子做不过来,也有二三个斗子的。在大湾崖的崖头平整的地方放一个大筐箩,筐箩里边放着斗和升,凡是粜粮食和籴粮食的,都要经过斗子的裁量以示公平。斗子把粜粮者的粮食倒入斗或升里,再用“抹斗板子”(比斗口略长的木板)刮平,掉落在斗、升外的粮食就属于斗子所有。有的斗子还故意做点手脚,使斗里的粮食多掉出点来。在景芝周边有句俗语“吃抹缝”的由来吧?据说,从布袋向斗里倒粮食有个口诀:“豆子要闯,谷子要淌”,意思是说倒豆子时向斗里“闯”,里面空隙大;倒豆子时让谷子慢慢向斗里淌,里面的空隙大。这就是斗子的本事。一天下来,大的集市上的斗子能赚几斗杂粮,小集上的斗子,一天也可以赚几升。到20世纪中期,斗、升等被秤和磅所取代。

(二)牲口市。牲口市设在景芝街保元门附近,这里空旷宽敞,便于牲口活动和交易。经营牲口是大买卖,特别是骡马与比较特殊,买卖双方必须靠牙行(即经纪人,俗称“经纪”)从中说和方可成交。买卖成交后,经纪从卖方抽取佣金,名为“杀头子钱”,买方必须请吃请喝(也有交钱了事的)。经纪都有丰富的相牛相马经验,看蹄口就知道牲口的孬好。相牛还有不少谚语,如“远看一张皮,近看四个蹄”;“前裆放下斗,后裆放下手”;“前腿直似箭,力量大无限”;“后腿弯如弓,行走快如风”等等。经纪人办交易有行话也有手势,如“一、二、三、四、五、六、七、八、九、十”,行话说就是“丁、谭、品、吊、拐、闹、柴、别、弯、卡”,口语为“丁子嘎、谭子嘎、品子嘎、吊子嘎、拐子嘎、闹子嘎、柴子嘎、别子嘎、弯子嘎、卡子嘎”。据景芝镇红旗村的老经纪刘培红讲,此口语为全国集市通用。手势就是:一是仲拇指,二是伸无名指与小指,三是伸小指、无名指与中指,四是伸小指、无名指、中指与食指,五是伸全五指,六是伸小指与拇指,七是拇指、食指与中指一捏,八是伸拇指与食指,九是出食指做钩状,十是出拳。办交易时手势是保密的,为了不让外人看见,往往在袖筒里或衣襟下进行,也有在两人的手上搭一条毛巾遮挡。卖牲口,有个不成文的约定俗成:只卖牲口不卖笼头和缰绳,成交后笼头、缰绳买主要自备一份,原来的由卖主带回。

(三)猪羊市。在安丘西南部因养羊多,大集上羊市单设;而景芝这一带养羊少,猪羊合为一个市;猪有“绑把”、“壳郎”、“肥猪”之分,猪崽叫“绑把”,半大猪叫“壳郎”,大猪叫“肥猪”。猪崽上市要绑起腿来,前腿向上,反绑在背上,后腿向后挂在木橛子上。羊在平日集市上较少,特别是绵羊,往往在山会上交易。猪羊交易大多也由经纪人从中说和。

(四)木货市。凡用木料制成的生活及生产品,大到车辆、箱柜、梁檩木料,小到板凳、杌子、交叉子,都到木货市交易,除车辆外,一般不经过经纪人,买卖双方直接交易, 一手交钱,一手交货。

(五)禽蛋市。过去家家户户养鸡,也有养鸭、养鹅的,春天赊下鸡、鸭、鹅雏,长大后所产的蛋就到集上卖,换零用钱。民间礼尚往来,常常以鸡蛋为礼品,特别是生了小孩,那是非送鸡蛋不可的。那时买卖蛋不论斤两,而是论“把”,十个蛋为一“把”,分大小按把论价,这样可方便妇女们交易。鸡、鸭、鹅的交易是按只论价,不论斤两。20世纪60年代以后,禽、蛋的交易逐渐改为按斤论价。

(六)破烂市。旧货市称破烂市,旧货无论贵贱,一律称为“破烂”。“破烂”无定价,“能卖跑了,别要少了”是卖主的口头禅;“破烂,破烂,还价一半”是买主的口头禅。有的人专做倒腾“破烂”的买卖,也能挣钱。

其他的还有鱼市、菜市、花市、布匹市等,卖肉的叫“肉杆子”。旧时,布匹交易用“棉布尺”计量,以后改用市尺,现在用米尺;鱼市多用“行称”;“肉杆子”多用“大称”,以后用16两1斤的市称,现在改用公斤称。菜市买卖白菜、萝卜、地瓜等多用“炮”(20斤),现在论公斤、市斤。

二,古镇景芝集市的规矩

(一)集市重要人物

一是集头。此人隐身幕后,鲜为人知。不一定是“德高”,但必定是“望重”,人缘颇佳八面玲珑,黑白两道都吃得开的当地人。

二是篷头。他是八根系子中资格最老的,人际关系圆滑,能说会道,说话颇有份量。所谓“篷”就是用一块白方布缝上边,用绳子和竹杆撑起,既遮挡太阳又避开雨淋。但是,“篷”不能随便撑,其方向、高低、绳子的打结,一定程度要看“篷”头行事。到了秋冬季节雨水少太阳不烈时,篷头没有支篷,其他人则可以随便支撑。但卖包子和饮食服务者例外,不受篷头之限制。一个外行人即使每天赶集,如果不深入了解绝对看不出篷头的位置在哪里。

三是贼头。因为,他管理集上的小偷,故以贼头称之,一般都称“看集的”。也没有人好意思当面称呼其为贼头。则多以姓氏冠之称为“张头” “李头”等等。小偷、扒手称为"赚赚子、“传传子”,花花世界少一样不成。集上有此类固定之“赚赚子”,任何外来的小贼扒手想在此作案,一定要先向看集的报到备案,所偷之财物若微小数目,可自己留下用,较大数目的钱财一定要上缴,等过了一集后没有人追寻,才归还偷者处理。如果有人通过关系找寻,则扣下一部分做为报酬金其余归还失主。如果外来小偷没有向贼头报到备案而私自行盗,一旦被抓住那一顿打包管吃不完兜着走,除了打一顿外还要“剁手”。所谓剁手、并非是把手剁下来,就是今后集上丢了东西,又找不到扒手承认那就都由此人负责,就是该小偷向贼头作的一项保证。每年到了古历十二月二十七、二十八这两天,集市开放,穷人可偷点食物和日用品以度年关。此时集上人多拥挤,有些人可乘机顺手牵羊,万一不幸被失主抓住,顶多也就是物归原主,连一句难听的话也不说。故大集上有二十七、八混打乱抓的顺口溜。有些大方的生意人,亲眼看着别人把自己东西拿走也视而不见,可能是有点施舍之意吧!

四是行头。在“行的”是指行头下面的工作人员,又称“吃行的”,负责到各行(如油行、钱行)、市行(如布市、鱼市)去收取费用,大约每个行、市都有二人以上负责收费,收了钱也不给收据,但却无人饱入私囊,也无人不交此项规费的,至于哪些行、市,太多不便例举。

(二)集市上的道德规范

任何人到了集上要公买公卖,漫天要价、就地还钱可以,但不能“抢”。任何土匪強盗到了集上不得强行抢夺。民国初年的军阀混战,土匪横行,但景芝大集上从来没有过抢集的现象。 短路的又叫“路劫”,但是不得在集上枪,二里内做案尚可,此行也有的称为剪径毛贼。还有一种奇怪的现象是集上有一种公认的“抢犯”。辞源上有“戳包子”的注解,看到人手里拿着食物吃,例如“包子” 、“火烧”等迅速抢来就跑,边跑边吃,等被人追上时,食物已被弄脏无法追回,没有办法顶多也就是打一顿,但也不能把人打伤,仅仅出出气而已。此行业也有个不成文的规炬,抢夺别人手上的食物,不可以到卖食物的摊位上去抢。

三 集市上的行业。

集上的行业在那个时候有句顺口溜,很有说服力,那就是“推车的” 、“担担的”、 “支锅的”、 “地面的”。

推车的,是指三种车子,一种二把手车子(俗称大车子),由二人驾驶,一个人在前一个人在后,再由一个儿童牵着牲口拉车。第二种车子叫做独轮晌耳子车,也叫做“响耳子”木轮车。第三种车子是民国时期较为时尚的胶胎充气独轮车。这是大集上大宗物资运输所用的三种车子。

担担的,又称为耍八根系子的,又叫八股。其中又分为软八股,硬八股,不软不硬又八股。第一,软八股,用一个木托穿上四根绳子,木杔上面放木箱或蓆叉子。此行业太多,不胜枚举,凡是担子两头用绳子的都叫做软八股。硬八股,担子的两头用竹片子固定称为硬八股。代表行业有小炉匠,又称为固漏子,剃头匠等。不软不硬又八股,担子的一头用竹片子做支撑,另外一头用木托绳子或放竹篓子或放柳筐,其代表行业为卖油匠。有钱的人用洋车代步,但是仍然归类于“担担的”。有脚踏车的经商者可谓少之又少,全集不过十辆车,多数是撑櫃的专车。另有一种驴贩子,既不属于推车的又不属于“担担的”。他们用驴驮货物,但却归类为“脚行”,可以载人或货称为“赶脚的”。

支锅的,凡是水食买卖如,蒸、煮、煎、炸都归属于比类。当时在大集上的羊肉老汤锅,用黑泥土陶盆子在大集上现煮现卖。还有鸡蛋面条,水煎包等等。

地面的,此行业比较特殊的插草卖物,凡是想要卖的东西而又没有固定市场,只有插上草或者原地不动,或者走动吆喝都可。

第一卖人的,在头上插草,男人站着,女人跪着,小孩不分男女一律跪着。

第二卖力的,很大一堆人聚在一起,在工具旁边放上一些草,让人一看即知是短工,又叫“打短工”。这种情况农忙时常见,相当于现在的劳务市场。

四 集市上的“三教”

(一)是圣人教,嚼文教类。

第一卖字画的,主要是春节前卖对联、年画、文房四宝等。

第二卖书笔文具的,主要是学生用品、学生读物等。

第三,说书的。

(二)是照书本念的,照着书本念,围着很多人听,此类没人干涉,更无人盘道。

(三)是说平词的,非苏州评词,而是虽无书本念,但用说故事方式表达内容,说书人用柳扬顿挫的声调,配合面部表情和肢体动作,增加故事的效果。如果要遇到有人盘问道,问你的老师是谁?只需答:老师在篮子里即可。

(四)是打大鼓的,大鼓书的种类很多,各地不同。景芝古镇大集打大鼓的,主要是“安丘大鼓”。目前已经审报为山东省非物质文化遗产项目,现在安丘青云山上姐妹在此表演。

(五)是铁板快书,此类一面打铁板一面唱,题材短。较长篇的如山东快书“武松打虎”等。山东快书传承人孙振若先生就是安丘人,再传弟子马才曾为景芝酒厂工会职工。

五 集市上的九流

清末民初古镇景芝大集有个顺口溜。一提称,二抹斗,三修脚,四剃头,五打狗,六卖油,七、八、九为科子,王八吹鼓手。

(一)是提称:在大集上一个人提着一种杆秤,在集上到处转悠,名意上是“标准秤”替人称东西。说是防止偷斤减两,其实不然大部分的人都有自备称,根本用不到他。因此,提称的就变成了类似“纠察”的性质,也有时替人圆场,调解争执的同时也纠正了别人的缺失。

(二)是抹斗:在粮食行里地上铺垫上一张蓆,上面放着升和斗。凡是耀粮食和擢粮食者,都要经过(抹斗)的裁量才算公平。耀粮食者将自己的粮食倒入升或斗内,由抹平者用木板抹平,掉落在外面的粮食就属于抹斗者所有。到现在我们常说的吃抹缝的由来,就是我们那时候大集粮食市场上的这种现象。也是景芝方言“吃抹缝”由来的理论根据。有时候抹斗者还故意做点手脚,使粮食多掉出来一些,如此一天下来也能弄上几十斤的混合杂粮。但是,抹斗者每天所得到的杂粮,并非自己所独得,必须交给行头再次分配处理。

(三)修脚:扬州师傅修脚修的好,在全国各地名气很大。当时景芝大集上也有一处扬州人开的修脚店。剪剪趾甲再修去多余的皮肤,再来个“捏捏脚”感觉非常舒服。

(四)剃头:又叫扫“毛子”的,属于硬八股类和下九流兼有。担子的一头是坐椅,里边有很多抽履,放理发工具。另一头是放一个炉子烧水洗头用,为了节省水给客人洗完了头,剩下的水再倒进去,很少见到有换水的时候。在那时根本不讲究卫生,以水为净。当时男性成年理发多理光头,根本谈不上享受和卫生。

(五)卖油:卖油的有三种形式。

第一种,担子的一头是油,另一头附带的东西很多,有少量的百货和文具,香烛,纸张,调料等等。手里拿着一个铜牌子叫(敲当当)。在那时,凡是举铜牌子卖油者,亦可到集上摆摊位。

第二种,大卖油的:用一个担子挑着两个油篓,一头是大豆油,另一头是花生油,因为,本钱较大又叫做大卖油。此人批发零售都可,亦可到集上摆摊位,也可到乡村卖油,此类以敲梆子为号。

第三种,小打油的,此种类成本小利薄,多系农民休闲副业。用一个担子一头担油桶,另一头用一个筺子里边放上块石头或沙土,寻找到平衡点。此类卖油只能到各村庄叫卖,不能到大集上去卖,当时又称为“小打油的”。

(六)科子: 是指唱戏的又分大戏、小戏,京剧为大戏,小戏为地方戏。如周姑子戏,茂腔戏等等,划为小戏种类。因为戏班学唱戏很严格,讲究师出有门,被称为科班出身。所以,在那时称为戏剧艺人们为科子。

(七、八)为要饭的和乞丐等等:

第一,提着篮子或拎着椀子讨饭乞食者:但是当时要饭的有一个共同守则,只限于要吃的食物,不可以要钱。

第二,八匹贼狗。在清朝末年,景芝大集上有个小流氓组织叫做“八匹贼狗”。他人用蓆制作成一个长方形的蓆包,背在身上称为“八匹贼狗”,此类乞丐有组织,也有辈分之分。多数为码子土匪所利用,做为他们的眼线或者传送消息,不为多数人看好,但又不便得罪他们。

六 打莲花落的

(一)称为文丐,手拿竹板到了任何地方摊位边,随机应变说上一些吉利话,随便给他几个小钱就打发走了。在古镇景芝大集上有个别拿牛骨头的,在集上表演,也可叫做“打牛骨头的”。

(二)是老君教,凡是用炉子生火的都是:例如操业的铁匠、锡匠、银匠等。再是卖膏药的既拜老子李耳又拜药王孙思邈,都归属老君教。

(三)是红衫教

第一,大者如杀人的刽子手,小者如杀猪宰羊者,但是对杀牛的不算其中。

第二,蹭头的,此人左手拿一小刀,右手拿一木板尺,到各摊位讨钱。一般摊主看到此等人物,多数给几个小钱就打发走了,不给钱说几句好话也打发走了。偏偏有些不识相的“扛子头”硬不给钱。你不给钱他就赖着不走,双方僵持不下,只有“开刀”一途了。此人把小刀放在头上,右手用木尺用力一打,此时此刻头皮破了満脸上血迹斑斑,此人故意把脸上和胸前抹上血,非常的恐怖。此时围绕着一大堆人看热闹。演变至此非几个小钱所能了结的。一但开了刀,最少百元才能解决。如果你仍然坚持不给,对方就不离开,那你是生意就别想做下去。此时就要靠着大家的圆场讲情了,这种耍流氓无赖要钱的方式,在那时大集上是无人管,是特许的。

第三,唱戏的,那时有一种地方戏叫做“周姑子”戏,戏词通俗易懂也很迷人,但词句很酸(黄色内容多一些)甚至于不堪入耳。据说在清朝末年山东莒县有一周姓女子,很有文才,可惜年轻丧夫,亱晚睡不着觉,把思念丈夫的男欢女爱的动作,都逐一编成了唱词并且写下来教人演唱。他如此行为不容乡里,故出家当了尼姑,故又称为周姑子戏。后来山东东部在此唱腔调的基础上升华为茂腔戏。解放后,安丘专门成立了安丘县茂腔剧团。当时著名茂腔演员孙素莲就是景芝郭家庄子人。

七,宝局

为了满足部分人的赌性,景芝大集上设有“宝局”,供大家押宝。夏天在一棵大树下或在一个院子里。冬天在大湾崖周围,设施简陋,一张矮桌子,放下几个小扳凳。有人坐庄,嗜赌者四周围聚。有些爱好热闹的人捧场:坐的、蹲的、站的大有人在。这样,每场赌局少说也有三十人左右。古镇景芝有一位传奇人物,绰号“光棍”的当地人设赌桌,他没有上过学,识字很少,但头脑精明,账目精细。在赌桌上他手里拿着几个铜扳,只见到满桌面上都是硬币铜扳。全部睹注下完后,立马开宝输赢立见。此时他一方面收铜扳,一面收钱,应该吃谁?赔谁?丝毫不差。输的人向外拿钱,从来没有赖账的。就凭着几个铜板做记号,那么一大堆人,又需记住金额,又需记住人。宝局中有个规矩是不准桌面上有现金,只需一件物品或用手指押何赌注即可,开局后绝无错误。大家伙对设赌局的“光棍”这种超人的天才记忆和辩识能力啧啧称赞。 在宝局中有一种卖洋烟糖果的,(当时卷烟从青岛进入,外国人开的卷烟厂,故称为洋烟)用一个圆型筐子,系上三拫绳子,用一根竹竿挑着,忽高忽低摆放在大家面前,任由赌徒自助选购,钱就放在筐子里。当时有人叫做“钓鱼”,又因为所用筐子是圆型的和鳖相似,又有人戏称为“钓鳖”。 还有一种现象,几个人一根杆子很长的大烟袋,锅子里装满旱烟供人吸食。因为烟杆子长,锅子大,张三吸一口,用手一抹,再换李四再吸。故意用手指擦去对方吸过留下的口水。很不卫生,但是在那个年代从来没有人计较过。

八,大集上的禁忌。各行都有各行的禁忌,景芝大集上的禁忌很多,重点列举如下几条。

第一,放在摊位后面的揙担,任何人不能横跨过去。

第二,早上出门不宜碰到尼姑,尤其是出门第一个碰到的人。所以,尼姑很少赶集,所需要日用品均托人捎回。

第三,早上第一批生意,不能卖给老太婆,所以过去老婆婆赶集晚。第四,清早上没有出太阳出门不要照镜子,不宜说不吉利的话。

集市上出现了,民办公允的赌局、娼妓、大烟馆明暗互立。此等花花世界吸引着游手好闲之徒份至沓来。单就赌局来说,就有两个,均设立在镇中心地带大湾崖。南、北各立诸棚三间,美以南、北学屋之雅号。

因为,上市人员身份不同,承受的工种不同,他们只要饱肚,不求多余,所以工价较低。这些人就其身份来说,有的是富家子弟,有的是无业游民,还有少数逃学的学生和躲灾避祸的外来者。随着时间的延长,人数由少到多,形成了一个乌七八糟的混合群体。他们的特点是:以赌为业,以赌场为家,久赌惨败,债台高筑,有家不能回,衣食无着落,沿街乞讨有之。多数只能靠出卖劳动力糊口,过着度日如年的日子。 他们生来就害怕劳动,受雇佣面很窄。多数被酿酒作房雇佣其拉磨等简单劳动,雇主多用半日或按量计工付酬金,他们来去自由。

所谓“光腚猴市”的形成,是因为这些人群在赌场败赌后,因无力还债,被赌局剥光衣服,只留件上衣或下衣。因为无钱吃饭,只好俩人合伙借用你的上衣或下衣,去受雇佣一天半日。真正的光腚汉在宿营地(赌棚)守候,从而达到其互助互存的目地。这样不断发展壮大了一个特殊市场“光腚猴市”,这就是景芝古镇独有的“光腚猴市”的由来。

九,店铺

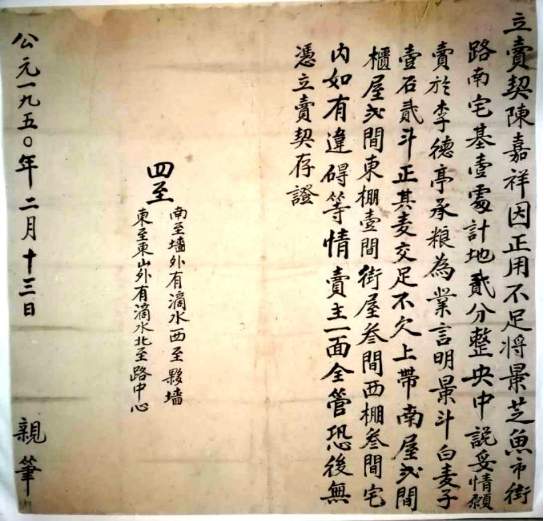

店铺是民间对于坐商的泛称,但习惯上称店面大的为“店”,称店面小的为“铺”。有的把旅店叫“店”,把卖货的店铺叫“铺”。店铺的营业场所称为“店面”、“铺面”。旧时的店铺,都起上含义吉利的名字,如“茂源”、“恒生”、“聚德”、“同增利”等等。我父亲曾经在景芝街后鱼市开过店铺,名字叫“谦和堂”,1950年师傅转手给他经营,公私合营后献给政府。

售货都用厚重的长条木柜,称为“柜台”、“台面”。店铺中记账的地方称为“账桌”,会计称为“账先生”。使用铜钱、制钱的年代,数钱用“钱板子”,钱论“吊”,1吊钱就是1000个铜钱。存放钱用“钱柜”,钱柜比一般木柜坚固得多,上面有暗锁,相当于现代的保险柜。

店铺的主人称为“掌柜的”,店员统称为“伙计”,伙计出店办事叫“跑外”。店员分等级,入门一般要学徒2—3年,学徒期间,只管饭,不付工资,或给少量的零用钱,名为“鞋钱”。学徒要站着吃饭,睡觉要临时按木板床,要给掌柜的打洗脸水、拿夜壶,伺候掌柜的吃喝。学徒期满后可以领工资,工资数目由掌柜的定。出徒后,如果干得好,掌柜的再给部分奖励,叫“吃劳金”。再进一步,参与了较重要的经营活动,掌柜的年终按一定比例,从赢利中提成,分配给这部分店员,称为“吃份子”或“吃红利”。店铺除了名字之外,还配有各种“招牌”或“幌子”,标明营业的内容,或作招徕顾客的宣传。有的以实物为店铺招牌或幌子,如门头挂着一把木酒壶,下坠一根红布条,表示卖酒;挂着一团棉花,表示弹棉花或卖棉花、轧棉花;修车的挂一个车圈等等。

景芝大集因其独特的地域,适应了时代发展的需要和群众的需求,以古老而又崭新的风貌吸引了附近方圆的农民,它和城市相沟通,又和环绕着它的自然村落相联系,论城市它是尾,论农村它是首,具有工农结合,半城半乡,土洋结合的特点。从经济建设的角度看,它是农村商品购集的起点,又是商品销售的终点,担负者农村生产资料、生活资料、农产品收购和交易的职能,是农村市场经济发展的“龙头”。从文化建设的角度看,它既是农村教育、科技文化事业的中心基地,又是农村思想道德建设和传播生活方式的主要“窗口”,还是城乡文化结合交融的纽带和桥梁。自古至今,历代地方官府力图通过集镇来控制县级以下农村区域。自然村落和城市两种文化方式、观念、习俗均能在这里得到有机融合,对加速农村城镇化进程发挥着重要作用。

景芝大集是我国江北地区最大的集市之一,是集宗教文化、商业贸易、旅游文化为一体的综合性文化活动,它来自民间,群众自愿,规模盛大,内容丰富,市场规范,辐射山东半岛,是我国民俗文化、贸易文化的重要组成部分。

景芝大集保留了众多的民间艺术,体育和竞技活动、民间手工艺的原生形态,是集市贸易活动的活化石。景芝大集保留了集市行话、手式语、传统计量工具等原生态习俗,在民俗学研究中具有不可替代的作用。

但是,伴随着全球经济一体化的进程,传统古老的景芝大集,也受到了强烈冲击,一是一些民俗事象正在萎缩,诸如传统戏曲表演、手工绝活、周易八卦、集市行话基本丧失。二是从事传统集市贸易研究会的人员寥寥无几,记载集市贸易活动的资料甚微,对研究集市贸易带来了—定难度。三是超市逐渐发展到乡镇,这一新生事物的出现直接影响了集市繁荣发展,亟需人们为传承保护这些民俗事象做出不懈的努力。四是青壮年人员外出进城从事各种商务和劳务活动,这部分人员消费大多数在外地,有条件的已在外成家立业,不再到集贸市场进行消费商品的交易活动,这又是景芝大集萎缩的原因之一。五是景芝大集集期逢五排十,生活所需品必须到集日这天去买卖,这种交易方式有禁锢性,没有随意性,因而对人们日益增长的物质文化生活需求不相适应。但我们衷心期待景芝大集再现繁荣发展的景象。

【作者简介】李连科、男、字三元,1951年生于山东省安丘市景芝镇郭家庄子村,中央党校大学本科学历,曾任安丘市政府办公室副主任、安丘市文旅局局长,从医、从政、从文。任安丘市旅游局长期间,开发了著名景点——安丘青云山民俗娱乐园景区。中国散文家协会会员、山东省作家协会会员、山东省收藏协会会员,出版有《安丘文化志》、《安丘民俗》、《安丘书画作品集》、《非洲之旅》、《安丘浯阳李氏族谱》合著《安丘历史文化丛书》、《三河文集》、《安丘百名进士录》等著作。退休后曾担任安丘市书画协会秘书长、安丘市收藏家协会会长、安丘市历史文化研究会会长。