精华热点

精华热点

赵云飞 《灰不是灰》

——读李建春的诗集《物篇》

李建春的诗集《物篇》是中国当代诗的上佳文本,但在当下话语中很难被谈论。这不仅与这部诗集本身的敏感性有关,同时也与作者有意隔绝的姿态有关。在诗人那里有一份炽热的爱因为被拒绝而被逼迫成了一种对交往的冷淡。似乎爱注定是无法真正投注的,因而是不值得的。爱的不能使他成为孤独者,或者零余者,一个世界中的外人,而他心的热切却不能被浇灭。因而正是在这种隔绝的姿态里,他的诗变得敏锐——他在冷淡中意欲走向无畏之途,要用更高的真去证明自己的对。所以冷淡是诗人炽热之爱在现实处境中形成的一种心理防御,当这种爱在诗歌中表现的越盛,他就会对现实中的人际关系越加失望,于是用冷淡自我保护;或者相反,当他越失望,他的情感就越炽热,于是在诗歌中寻求能够超越现实情景的真实以自我慰藉。这种失望在诗歌评价上会让他轻看这个所谓的“诗坛”,进而在诗的主题和技艺中强化个人的特征,并不寻求与诗坛同行的心意相通,因为那常常是暗通款曲。但他仍然是个诗人,他并不能因为自己的隔绝而对自己的诗,乃至诗歌地位,真正的超脱出尘。他拒绝将自己的身体投入诗坛这个场域,但一只眼睛依然看着它,因此没有逃脱它的引力。对于自己心中的这份爱,他察觉着,并深刻地体会着;但对于自己身上不能克服的世俗成分,他在拒绝承认的过程慢慢遗忘了它的存在,以至于它变成了对情绪的强化,转换成对特殊自我的认可:“我”走向了一条孤绝的路,但这是条对的路。

必须指出,诗人心中的爱,不是被动的接受形象,而是一种施与的冲动,他总是在不能爱的世界里寻求着爱的可能。他需要去爱,并且是一种处于上位的爱。这种“上位”不是价值上的贵贱,而是儒家之礼的层级,呈现为不同的伦理义务。但被纳入礼的范畴的对象,都是自己人,同属于一个家,在位序上不同,在价值上相等。但他太亲切了,也太盲目了,他总是忘记自己也是俗世中人,性格中同样有着自私的成分,因此他的爱常常遭遇了阻力,甚至被讥讽。不能爱愈加增强了他的爱的力度。

如此爱的冲动和爱的遭遇让他的诗显得重而实。它们是充沛的,内蕴着与人、与世界心手相连的期望,但他的遭遇告诉他这种期望多是一厢情愿,因此他在孤独中变得冷淡,意图以本真的自我解救世俗的自我,在更高的价值等级中获得一种自由。但他仍是失落的,当他说自己“曾经是边缘,现在连边缘都不是”(《崩云》)的时候,他又如何可能真的“心如古井”?冷淡作为一种策略构成了他的诗的表面,就像他论说的“妙在表面”,恰为内在性的可能建立了理由。诗人的冷淡是个姿态,穿透它,才能见到诗人的心,它维持着爱的丰盈和它由上而下的形式。因此我们便可以在他的诗歌中区分出两种对应的感情,它不止于面向弱者与强者的区分,更体现在对前辈与后辈的姿态上——他将自己设计为一个站在中间的人(譬如《清明哀悼文》),其实并不是。我会把他的这种感情比照于鲁迅在他的小说里的感情,一种对悲剧的体认,其实是对生命以及隐蔽着欲望的美的珍爱。它们有个特定的对象:青春或青年。单说青春是种生命,与单说青春是种美一样,都是肤浅单薄的。它们是合一的,并只有在这样的合一里,容纳了诗人的亲近:他的这份爱,不仅有意图使对方变得更好、更加幸福的扶助之意,还有种与之亲近的秘密期望。我们能在诗人有关“空白的A4”与“八孩女”“富士康孩子”等作品中读出那种强烈的激情。它们之所以被称为激情是因为它隐微地包容了亲近的欲望。纯粹的爱是从欲爱升华的,只有在欲爱的具体性中,生命才会被昭示为独一无二的珍宝,最终才能被抽象为一种价值原则。在欲望展开的链接里,情感获得了一种身份性,因为在身份中,人与人的关系性被显示出来,是可亲的,由此,李建春诗歌中的情感便具有一种民族主义的成分,而这一成分同时伴随着“阶级”,联系着更加具体的出身,使他脱离了知识分子的价值主流——那个更能标注他的身份的“圈子”。但基于身份的立场是被理性节制的,因而不管是民族主义还是阶级意识,在他的诗歌里都没有转变成攻击,而是寻求在公正与亲切中达成人的一致和普遍,我们尤其能在《战略空间》《乌克兰,你别信》《我呼吸在气溶胶中》这样的诗作中读出这点,它们是批判的,又是怜惜的。所以,身份是他的起点,也是他照看的对象,但不是他身上的必然性,并不对他构成观念的束缚,他维持朝向真的批判精神。对于诗的可能性来说,身份是他情感的表面。

但身份同时是复杂的。诗的重与实意味着它所描述的场景是具有极高的体验密度。语言被强烈地控制着以避免它走向一种自我生成的游戏,而是紧紧地追随着心。画面的枯瘦背后有个惊颤的感觉,指示着其中的情感是充盈但又压抑的。诗以这种主观的强度抗拒着让诗变成纯粹真理的言说。如同诗人自己说的“生活需要真理但诗歌需要对立”,当这种“对立”返回“生活”就形成了一种自我的边缘:在他所是的阶级,他的心灵是边缘的;在他曾是的阶级,他的身体是边缘的。于是身份的表面性就被内在化了,似乎是命运的一种。

在我看来,他从一个基督徒向一个崇道者的变化内蕴了欲望向情感升华的过程。在基督徒的普世性里,爱的教诲鄙薄了欲望,但并不能真正消灭它;而在崇道者的民族心灵里,一种共在性被清晰地显露出来,形成一个家,在满足了欲望的亲近之同时,又让它停止在恰当的关切中,形成了礼的节制。中年后的诗人,对欲望的姿态变得从容了,仿佛同时接受了儒家的乐感文化,获得了安定;但在情感上仍未达成一种和谐,因为他的爱不仅有后辈与前辈之别,也有弱者与强者之分。换言之,他的爱不仅有表现为家的民族成分,也有敏感于自己出身的阶级意识。我们总是将所有诗人对弱者的关心视为同情,仿佛它的目的是种和谐,因而常常忽略它其实更是一种出于公平观念的抗争,是断裂性的。诗人拒绝将儒家的礼乐文化——一种对等级地位和分配的自适——运用于阶级,他对现实中的阶级状况感到不适,看起来像是种自我捍卫,因为他可以在时间中修改自己在家族概念上的身份(从后辈变成前辈),却无法在时间中修改自己的出身(始终是个农民子弟)。正是在这一点上,这种不适让诗人获得了维持赤子之心的理由。他无法容忍自己经由学历、工作与岁月所积攒出来的地位,将自己排除在底层的视野之外,因为爱的亲近性要求他与自己的过去连在一起。爱,让他的眼光总是朝向过去而非未来。但在另一个方面,这个理由又不能等同于原因,构成原因的是普遍的爱,这也是赤子之心的本意。理由的功利色彩保护了原因的无私性质,让普遍的爱在功利性的现实社会中得以展开,从而让他既克服了阶级立场,获得了批判的自由,又能够有所托付。因此他的思想并没有被立场左右,而他的情感始终坚持了真。这同样造就了一种充满张力的处境,他并不接受同行普遍持有的立场,又无法在另外的圈子里获得友谊。但唯有在诗的地带,他的爱才能超出在其他领域的单向性,在彼此的呼应中升华为观念,获得真理的普遍性,为生命的意义奠基。他的爱需要诗,就像他的生命需要爱。

他在情感上与自己的出身链接,但在观念上反对了自己所属的阶级。因为他和他们的情感里有着不同的内容,彼此对生命意义的需要分出了层次。所以,他的民族主义成分并不是牢不可破的,他的爱更寻求着一种普遍之人的价值,而不是对特定群体的认同。在根本上,他对生命意义的获得并不需要凭借有限的身份,而是情感的本真,深刻地与诗有关。如此,边缘者的处境并没有改变他爱的状态和爱的性质,他依然需要去爱着,在爱着的状态中把握生命的意义,而他在这个社会中的位置也没有在他的理性化的认识中有所改变,仍旧拥有施与爱的资格、理由与动力。在爱的关系中,他始终具有一种强者的态度,就像他在原始家庭中作为长兄的位序无法撼动。这种“强者的态度”并不是说他无视着弱者,恰恰相反,这一态度让他将诸多对象视为弱者,而想要朝对方投注自己的爱。所以,他是以父兄的眼光看待李文亮的。他骄傲于他的善良和勇敢,更怜惜着他的死,这种怜惜里没有牺牲的壮烈之情,只有对美与善的事物消逝的心痛,尤其是对青春之美的追悼,“一个好青年,80后,阳光,活泼,/热爱生活……”(《早春》)。他把这份死亡安放在以他的家乡“钟万山之灵秀”所显示的大地上,让人的价值及其普遍性在可亲的状态下被认可并悲悼——“难以言述的民族气质”。如此,在与李文亮关联的那个事件中,诗人的哀悼方式表明,特殊事件只是诗的动力,但珍惜一个具体的、年轻的生命才构成了诗的目的。正是这种出于上位的爱让他的情感具有了成熟的品质,它要求了一种对下位者的责任,因而无法被教育成一种抽象的激情,而始终是具体的、亲切的。这种自上而下的情感姿态在《笃定一个方向》中表现得更加明显,它完全是种长辈的口吻:“这些背包里装着毕业证的孩子,/被一种阳性惊吓,逃出了工厂;/这些拎着小笼包和手机的孩子,/在田野中充电,接受救济。/他们满脸懵,但笃定了一个方向……”这份爱有着深刻的对美与弱的怜惜,如此,世界的平衡在这种情感中惊颤地脆弱着,这脆弱清扫了世界附着于身的尘垢,显示出生动,就像他曾经写过的一首《露》:“这一滴露,颤动了一个晚上。/我的嘴唇,颤动了一个上午。”但这样爱的方式又何尝不是问题所在?对脆弱的感受并不能取代脆弱本身的感受,它可能是一厢情愿的。由于缺乏处于下位者或说脆弱者的真实体验,他有时无法理解对方也有一种出于心理防御的需要而对被爱表示抗拒,因而显得太亲切了,失去了分寸,并在对自身性格弱点缺乏自省的情况下酿成冲突。这些冲突不是诗,但却拥有成就诗的能力,因为冲突增强了它的情感密度,又推着他在诗歌中寻求新的对世界的理解,让他“成了一个情种”,又成了一个“在负面生活中成熟的那种人。”(《拇指书〔续〕5.11》)爱只有足够真,才能成为世界的解药,而这种真包含了对爱的克制,以及一种自我反思。

对底层的爱,由同情推动,围绕着善的目的;对后辈的爱,以美的名义推动,但秘密地隐蔽着欲望,朝向了真。如果说前者同样包含了真,则这种真具有立场成分,更易产生冲突——不是诗歌中的冲突,而是群体被割裂后的利益之争。所以前者的爱里内在着不爱的成分,激发了批判的动能;其中的真是相对的、被映照出来的真,生成了批判的对象。而后者中的爱和真才是普遍的、人性的,是更属于诗人的爱。所以他并不用功于“诗史”,史,事件,只是他的诗的一种材料,经由事件进入的是内心,是爱的享受,或如他自己常说的“品尝”——即使它在情绪上表现为痛苦。所谓史,就像他诗歌中的冷淡策略一样,所构成的同样是种表面。但“妙在表面”,越表面,心的舞台就越大,对爱的品尝就越充实,仿佛品尝着无爱世界的枯竭之同时,正是品尝内心痛苦之爱的进行。世界的无爱状态意味着,世界是多么需要爱的充实。所以对于李建春,表面性是他比喻为古井的那个黑洞,可以吸纳、容留无限的世界质量。换言之,表面性在他这里被指示为诗的可能性,既有生成之“妙”,也有现实之“用”。如此,借助史,诗人从世界走向了诗,也就是说,事件作为理由让他能够在诗歌中毫不羞涩地谈论爱。也因此,史——事件——是世界与诗的中介。事件暂停了生活的枯燥与平庸,成为诗歌开始的点位,但又拒绝了诗的同一:既无法被诗完全把握,又不构成诗的目的。

同情之爱面对了死亡,而作为一粒情种的那种欲爱却面对着消逝。在这里,死亡和消逝不是同一种事物,相反,它们可能决然背离。一个老人的死亡是必然,而一个青年的消逝却像生命的出现那样是个偶然。因此,诗歌中的消逝不是对死亡的哀悼,而是对生命的怜惜——它不是一种仪式,不是道德说教与内疚之情,也不是追求公平的人之本心,而是纯然的生命能量。于是,爱就在李建春的诗歌里展开了善与情的两维,对应于诗人的出身和期望,从而让他的诗既是现实主义的,又是理想主义的;让他这个人既充满义务与良知,同时又被欲念缠身。他疏远诗坛,做一个本真之人的选择,更像是理性的教诲而不是心灵的冲动,其行动本身并不具有本真性。爱的双重维度构成他内心中更本质的冲突,但同样成就了他的诗。而这个冲突显示出,爱的展开必然内在着被爱的需要。主动者需要被动者的回应才能自我完成,当被爱者表示拒绝,爱本身就会变成寂寥,所以他才说:“我哪里享受过这么多爱?我能想起的爱,是从未实现的,投射的,象征的。”(《拇指书〔续〕5.11》)

从人的来处的角度,他是个现实主义者,所以《物篇》的“开篇”就是一首关于现实的诗。但说这首《菜地》是事实而非现实的诗可能更加准确,因为其中的观念并不认可“现实”这个词在当下语境中所带有的那种功利主义,它的核心是情感主义的,面向了诗人的来处——关于他的母亲及其养育(它表现为劳作)。我们会看到,当自我的来处被提醒之后,诗人隐秘地修正了自己爱的姿态,让爱的享受回归到最初被爱的形式中,而不是单纯地想要去爱。因而这样的爱也析出了欲望的成分,让生命的价值感变得更加纯粹。突然发布的防控政策让他留在了自己生长的家乡,与母亲和自己的原生家庭待在一起。这无疑是个事件,但可以被拆分成两个层面:作为史料的那个事件显然是重大的,同时也是个问题,于此,似乎“我”的耽留是对它的一次说明和解答;作为生命事件的耽留可能是微小的,但却与我更加休戚相关,具有体验性质。如果视后者为中心,则那个具有历史性的大事件既可以认为是耽留的原因,也可以认为是它的机遇,它打开了我的主观性的可能。也就是说,在这个大事件的笼罩下,我获得了逃脱自身的意义与价值必须经由外部关系来说明的处境,心灵与世界形成一致的状态,得以沉思自己的本真性追求。表面上,诗的悲伤气息出自于对大事件的恐慌,但从诗歌描述的细节化,以及它通过“在细雨中等着我们”的期望,又说明“我”满足于和母亲在一起的时刻,其中的感情既有独立门户的中年子女对衰老长辈的反哺(一种强者视角),又有作为人子对母亲之爱的先天需要(一种弱者的出发)。在菜地作物透露的生机所对应着的母亲日复一日的劳作里,有种时光的消逝感,它是母亲衰老的象征,蕴含了死亡;但它们的生机本身却显示为幸福的滋味,既生动又充满了秩序,进而修改了诗歌最后一句的痛苦形象——“用这些菜抵御一段时间,是否足够”——在苦涩中注入了一丝幸运感,而这种幸运里停留了被爱的体验。如此,在最后一句所指示的耽留的被动性中,反而有种重新开始的意味,似乎“我”回到过去的出生地,回到与母亲充满幸福的相处中,不是一种重复,而是全新的可能。因此,只有在爱的意义上,这样突然的耽留才是机遇性的。事件的重大构成了“我”的一个表面,通过这个表面,我看到了人普遍的被动性——既被权威所阻,又被大地所困;但同时,我更在母亲具体的劳作中,在菜地透露出的生机中,看到生命的艰难性同样可以构建起情感亲密无间的幸福——一种出生就在一起的状态。这种先天共在,让爱变得无需理由。

整个《物篇》在某种程度上,可以说都是基于一次耽留所开启的体验和沉思。所以造成此耽留的事件只是一个起点,而诗集的目标则致力于达成“揭弊”式的生命本真,让生命的意义得以在爱的表达中展开。作为起点的事件依然是重要的,其重要性在于它巨大的偶然性能够让生命在此遭遇中面临如汉娜·阿伦特所说的“新生”境况:在偶然的注入下,自我重新掌控了自己,而不再需要从外部世界寻求如“命运”这个词所负担的解释。他体会到了他在本质上的自由,但自由的代价同样需要他支付,如此,他就需要面对孤独或者爱的挫折。事件的重大性是成就本真性自我的重要推动,但事件本身作为偶然中的初始条件会塑造随后的“我”,构成了自我本真性的一个出发,当诗表现为解蔽,事件的表面性就成为了诗的开端,构成它需要去突破的对象。如此,事件依然是诗重要的主题,诗无法逃离事件,因为诗拒绝变成诗人脑子里的世界,一种纯净的精神。诗对偶然性的需要与事件一致,但与事件发生于人的外部不同,诗在人的内心中被激发,又在爱的体验中继续敞开,让脑子里的世界链接了外部世界。当事件的偶然性与重大性重叠,人在世界中的被动性就会显示出一种普遍的互助需求,从而预言所有人之间都存在着爱的可能,甚至是爱的必要。如此,个人就会进入整体,在合一的进程中逐渐取得对整体发言的资格。在我看来,《清明哀悼文》便展示了个人融入整体的阶次,以及个体对整体的质问,而这个质问因为负担了爱的名义,又承受着死亡的境遇,最终变成了哀悼。我们能在这首诗里看到诗人的爱同时展现出了两种方向性,对已逝先祖和后来晚辈的感情分属于不同性质,但在死亡的共性中,这两种爱致力于绾合在一起。由“祭告吾祖”所开启的“无时间无空间”的“血脉”,在“传统”这个词上打开,从家族向具有民族属性的“世界”扩展,变成“天地间的心跳”,是热切而自由的存在。因而,当完整的祭扫仪式从“告”的环节过渡到“慰”的环节,所有在互助中死去的人都变成了诗人“哀哉”的对象,因为他们的死亡在由互助所成就的整体性中成为了一块缺失的部分。对于整本诗集,从围绕的那个重大事件而言,哀悼的对象尤其盘桓在可怜的青年身上:“你们熟悉死亡的医学原理、过程,/而不知死亡究竟为何?如今,竟死了,/与尔医治之病人一同成为新生!/好学不倦的逆行的幽灵啊,/我得知你们被评为烈士而心生悲怆”“她们的群像:稚气未脱、丰满的女孩,/似乎才从卫校毕业,统一的桔红着装,/每人扶着一口旅行箱从阶梯电梯下来,/虽戴着口罩也难掩平民、青春之美,/我哭了,这是我自己的孩子!”在“平民”与“青春”这两个词中,我们看到身份与生命的标记,诗人对它们的认领是爱的出发也是爱的欲求。我们似乎还能发现这样一种链接:诗人对先人的忠诚之爱创造了一个共在的场域,它同时为他对后人的亲切之爱创造了理由。一方面,对祖先的致祭会在不断追溯的过程中把个别之人纳入到群体之中,实现我和你的亲缘关系,成就第一人称复数的我们;另一方面,“我们”的建立使“你”的消失成为了“我”的残缺,让我哀悼你的权力无需外部授予,因为它本质上是种自我哀悼。我甚至想说,诗人在这样的祭告中维持住了他作为父兄的资格,使他的爱能够有所托付。这是十分热切而真诚的感情,太真了,以至于我们能读出来自父兄之爱中的那份害羞:他无法直接说爱,而需要为这份爱的说出找个借口。太真了,以至于这鲁迅般文白夹杂的语言表现得像口吃,在语势中自造阻隔,抵制流畅。

因此也显得硬瘦,仿佛总是迈着沉重的步伐在冬天的萧瑟中踱步。心无旁骛地,噙着泪水陷入深思。因为这样的重和实,语言也变得涩了。在他这里,充满现实感的诗人希尼代表了一种“甜甜、温温、巧巧的东西”,是种“坏品味”,因为里面缺乏一种冒犯,甚至是对自己的冒犯。因此他拒绝让自己的诗持有某一种特定的立场,因为它无法倾向于真,而是对自身价值的一种维系,一种自欺。所以诗不是心理疗愈,也不是人格表演,拒绝在语言中堆积自我的人设。诗要从主观中走出来,但不是走向客观的世界,而是要在两者微弱的边界处感觉那如同尽头的惊颤,他的“君子儒”的平衡里并不是融入众人的欢乐,而是空谷足音的孤独,体验着世界的脆弱和深悲。这样的君子之风因此仍然残余着信教者的受难心理。所以,当他声称,爱不是他的诗的主题,而是他作为人的主题,我们几乎可以说,爱对他而言是个命令。这让他诗歌中的爱生出一种宗教气息,指向了自我牺牲:“我放任金色的爱在树林中/轻轻呼唤,埋首,未作回应。/死亡的丰收,舍弃的辉煌,/噙着泪水别过脸去,/却看秋天灰尘的深情,/虚白的一段路,淡漠、延展。”(《我放任金色的爱》)于是,尽管他的爱是自上而下的姿态,但这份渴望施与的爱却没有放大成主体的自我中心主义。在崇高且绝对的爱的命令中,他依然是个感受着卑微的人。尽管他同样骄傲于自己的选择,但这份骄傲是在绝对的爱中,被绝对的真所赋予的一种相对的感情,它仍旧处于俗世之间,只对俗世的功利主义而言。因而,诗人只能把自己的选择理解为一种寻求生命意义的区分,作为独属于他自己的那一份,他必须信赖自己的选择,但不敢说自己的选择具有凌驾其他人的绝对性价值:“可爱的面孔,干花,半生的错误/和香味,麒麟状的铁砧上/锤出的火星,出人头地和享受/让我落泪。经过青春的专注/和排他的那些年,一见面就心领神会。/不再特殊了!就是那些选项”(《锤出的火星》),以及“我心磊落,我行中正,/在一个失声的时代,找到了发声的方式。/朋友啊,你是那把我看到骨子里的人,/知道我自由的灵魂,不羁的语言。//只是,你稳步上升,我原地踏步;/只是,你已圆融无碍,我陷入矛盾里。/你已空到能看穿一切,认准时势;/我已实到水落石出,瘫倒在我的枯竭里”(《水落石出》)。对于俗世的规则,他并非毫不知情,甚至始终感受着它的诱惑,这让他的选择变得愈加艰难。

真,以及爱,克服着观念中的立场,这让李建春没有成为一个政治化的诗人,“我的诗即使写当下紧急事态,也是多种视角混合的,总的来说是一种诗人的态度”。(《拇指书〔续〕 2022.4.15》)由于立场处于一种待定状态,那么“紧急事态”(事件)就首先是个分析的客体,而不直接呈示为批判的对象,因此,和许多同为知识分子的诗人不同的是,在他这里,事件出现的意义不是为了认识权力的运行,而是为了浮现属于诗人的“自然的态度”:“诗人的态度是自然的态度,并不是说这自然容易达到,在各种信息茧房中,在屁股和脑袋的交战中,自然实际上已变得非常困难。”(《拇指书〔续〕 2022.4.15》)对我来说,这是一段不易理解的话,似乎把“自然”解释为超越功利关系迷障的“真”犹嫌不足,因为此处“屁股和脑袋”所显示的并列关系表明,理性的“脑袋”并不比功利(或者立场)的“屁股”处于更高的层级,仿佛屁股在本真性意义上同样是种需要被尊重的力量。或者说,功利性的立场是以前提的姿态预先汇入到真理中的。只有当诗人说出这是写作的“存乎一心”时,我仿佛才有所领悟:它是一种在无数经历与反思过后所积累出的直觉。极端地说,这种直觉其实是种老境。

必须把来自资讯的抽象生活当真实生活了,原来我是尽量甄别经验的真实性,但我发现有些东西一看就懂,不需要体验。

信息之所以能懂是因为社会经验足够,应该说,是信息刺激、引导、开发了经验。二者肯定还是由区别,怎样在写作中运用,存乎一心。(《拇指书〔续〕 2022.4.15》)

诗人在这样的话语中展示了巨大的自信,他相信自己已经具备了足够的能力,能够把“来资讯的抽象生活当真实生活”,这种自信建立在客观的时间积累中。我不想批评这样的自信仍然显得大胆,而更关心他说的“存乎一心”,因为它意味着写作中充满神秘感的“妙用”,其实与并不神秘的自我感觉有关。如此,世界仿佛又在这种思想中回到了主观地带,但属于有限的主观,因为它必须包含足够的外部经验。于是写作的“自然态度”就是,由“社会经验足够”所捍卫的主观思维对包含有功利性的真理的判断。其实就是一种事实主义。

似乎这样的事实主义所倾向的是中国礼乐文化的安定状态,它接受了立场和权利在生活秩序中的地位,由此让事件变成一阵光照,一种回拨的力量,显示出世界对安定生活的突破,并致力于复归既有秩序,面向了生活的实际。这显示了诗人的保守观念,同时构成了一种自我教育,让爱的不能所造成的压抑,转移到对世界所是的欣赏中,让多情混融于自然。

我们也许可以在《树枝拂过商店》这首诗里读到这样的机心。起句的前三行无疑是事件性的,它描述了事件对既有生活秩序的破坏:“人不能活到的,时代做到了。/在一个死亡已呈现无余的/世界中,走到哪里都是寂静。”这其中有个不易察觉的矛盾:世界的寂静是由“我”的行走所发现的,意味着我采取了与众人不同的“走出去”的行动,“寂静”指示了我的孤独,而孤独指示了我的另类。因此,事件不仅造就了新的世界,也形成了一个“新我”,是种体验之新:“虽没有准备好,什么也没完成/也坦然,粗糙的树枝拂过商店,/把气息定格在早春。”这个有限的新我维持着旧我的爱的愿望和爱而不能的忧郁:“归根/之路,看什么都遥远、心痛——”“归根之路”是晦涩的,它或许就是诗人所要行的“君子儒”之路,这条路所带出的“遥远、心痛”之感,不仅表明自身选择的孤绝,同时又在它的传统性上发现了无法共在的失落,从而使“心痛”从自怜的意味上跳开,指向了他者,为“他们”不能成为“我们”而痛苦。所以,这种痛苦是伦理性的:“/需要有一个人,靠在路边的/沙粒中,看不见他的脸,/他拿着改锥、扳手爬进车盘底;/需要看到孩子们开学报到,/他们厌倦了与父母长相处/——的确,只是寒假而已,/靠活着活不到的,时序给予——”“孩子们”已有身份指称,而作为汽修工的“他”则有多重身份可能:他可以是孩子的父亲,让这个幻想中的场景形成情节;又可以是个单纯的陌生人,从而让“孩子”成为“我”的孩子,而我和他与兄弟相称,如此,场景就变成了一般状态。诗歌的尾句对首句的重复里出现了变动,它们共有一种否定-肯定的结构,但“时代”一词被醒目地替换为“时序”,从而时代内蕴的事件性所提示的巨大变动复归为时序所意味的恒常性与规律性。表面上,时序一词是指的是我在散步时感受到的从深冬到早春的变化,但诗人幻想的汽修工劳作的画面和“孩子们开学报到”的场景,则表明时序指向了的是种代际关系,它既有生命相接的常量,也有生命朝向别离的变量。这种常与变,也许就是诗人所说“自然的态度”中的一项内容。换言之,诗人所说的自然,在形式上是种观念的自由,而在内容上则是种世界的顺应性理解,但这种理解不是道家式的,而是儒家式的,与伦理秩序关联。在诗歌中,事件带来的寂静,通过对感受力的增强,凸显了人对这种自然的需要。这既消化了诗人之爱中的欲望成分,同时也取消了观念中的对抗意识,去除了诗的政治意味。由此,对他人或外部世界的爱,很大程度上转化为对自身的修炼。我倾向于认为,诗集《物篇》中的第二辑《十四行诗》,就主要是诗人向内求索的阶段,它与第一辑《物篇》(和诗集同名)共同构成了物我的对应关系。

因此,不论是基督徒还是君子儒,依然只是诗人的一个表面,通过这个表面,他获得了爱一切人的资格。而当他把这个表面信赖为目的时,爱的具体性就会让他感到无法去爱的痛苦,使他后退为一个孤独者。但这成就了他的诗。

李建春

唯一的门(诗10首)

他们未写出的遗书

下午,我与日光的方向统一,幕阜山北麓

呈现苍碧的松林、黄绿的竹林、土红的土坡,

以及裸露的灰白的悬崖,这是远景。

近景的矿山与我站立的山坡相对,

茫茫茅草、衰败的芦苇、低矮扭曲的枞树林

寄托我的愁绪。

新草已挣脱枯草迎到鞋面,而无欣喜可言。

正月雷、冰雹和大雪之后,

经过昨天的化雪,今早已开辟气象。

我并不责怪大自然无情,她也发怒,

但似乎太高调、不切事实。

旻天疾威。

如果旻天真的生气了,他应该有办法,

因为他朗照万物,把好人和坏人

藏在一幅山水画里面。他有这样的匠心,

就有这样的能力。

恶人灵台晦暗,看见了像没看见一样。

以方寸之道丈量生死,

我眼含热泪,把一瞬间像一百年一样爬,

把护士柳帆一家、常凯导演一家

未写出的遗书当情书来写。

2020.2.17

唯一的门

这温度提升生机。死者的名字,二月花

荒蛮悲伤。乌黑的稻茬,

站立的数据,一种缺失。

每一株稻都要被收割一次,

入了天空蔚蓝的谷仓,我不忍吃

它阴郁的泪水,我吃谣言,

即稻花初开的时候,一种看不见

抽穗。你们——我说“们”,

我从未有勇气这样说。是无数个死者

合成的唯一的门。

2020.3.11

江南古拉格的白肺嵌合

今日阴-晴-阴。春光向好。一种欢乐

在我的家人与邻居,及短暂来访的亲戚

之间。并与鸡、鸭等家禽,及麻雀、山雀、

噪鹛、黄鹂等鸟类之间跨物种传播。

车道侧坡的菜地,呈现母亲控制下的枯荣。

篱笆是八大山人加新中国水墨的,可适应

树枝与铁支架。

装束、发型是封城之前仓促回家,

经过50天后长成的,江南古拉格的样式。

放眼看去,近景中的稻田只有荒水和稻茬。

尽管田塍已进入仲春,各种小花,

可食的或可入药的,从《本草纲目》上下来。

中景是荒林,新叶新芽普及,

须走近才看得见,我一一去看了,也赞叹了。

唯远景可呈现良知。幕阜山的结构

经过米氏父子、李唐及晚明董其昌,

已定型为心-物的结晶。可以取用

黄宾虹为线粒体,为我迟疑、发热很久的状态

找到表达。

我尝试着将白肺

嵌合在遥望的两个小山头之间,不能。

或深远景的山岫,遭到白云的抵制。

我哭泣。我欲画出黑暗之心,

为一次科学的意外找到新型冠状根据,

只有蝙蝠被病毒所的研究诽谤,五蝠临门

从旧堂内一块木匾的浮雕上,朽落不见。

2020.3.16,李子冈

崩云

在晨光中看那崩散的不可收回,

我的忧愁穿上蔚蓝的衣服。

一个时代落幕,是一部启示录。

他们不断地转移话题。

那些场面和数据

已下到深渊的底部。

我心如古井,细细品尝我的枯竭,

试图寻找脉络或波澜。

在不可磨灭的恐慌中耗尽了心力,

就不愿关注别的痛苦。

曾经是边缘,现在连边缘都不是。

2020.8.14

风景与字

有一个“无”我渐渐从周围分辨出来,

在伯劳玲珑的鸟体中,它全身

从不安静,给一片水面和灌木

带来不确定的测量之尺:从这儿

到那儿的距离,缩成一个小小的心脏,

那波纹,无风自动,打印在晴朗的纸上。

我背负一种变数尽量避开人群,

而往闲置的风景中走,我用字

联系我需要的一切而保持了消毒:

“山”是篆文的,并列的三个山头;

又是“艮”止的(作为卦象)

暴露头顶的烈日和胸膛以下

泥土的性质;“水”的中心是硬的,

两侧是柔的……这些看见的,

可以上溯到商代的祭司

之眼。一些抽象的字,比如:“然、否”,

火焰点着了、口不能言,意味着生存或死亡。

而“生”即性、本性。“死”

是有礼仪区别的。在我的观察中,

“无”燃起火焰,成“炁”。

2021.1.20

我呼吸在气溶胶中

我从此有了一种新的恐惧,

当我下楼的时候,我想:这防盗门

可以随时变成监狱的铁门,却没有

送牢饭的窗口,而我,曾以它

为自豪的家门,直到一张封条

从天而降。我推开

本单元的铁格栅时,亦作如是想,

我亲眼见它挂上铁链锁,

从里面伸出的手的愤怒和绝望。

在小区门口,岗亭的门卫

对我的谄媚,只当我仍然是业主?

可我刚刚经历,他伸出戴袖章的

手臂拦住我的表情,

当他,或我领到特定符号时。

于是穿越马路,

高峰时段移动的车流成为祝福:

祝你不必被空虚和寂静抓紧,

祝你在人世的绿码中免于被特殊照顾。

我呼吸在气溶胶中,忧郁地计算着

建造隔离营的成本何其低廉

且可以是任何建筑,而管教

像巫师从地底唤出,从为你服务的

人群中瞬间变成厉鬼。

2022.4.12

从未如此渺小

我仍然活着但生活再也感觉不到。

奔跑在一条路上感觉不到速度。

站在广场中央感觉不到

自己的重量。到排队的人群中去

感觉不到加入或离开。

从未如此奇异。从未如此渺小。

在感觉不到中遇见坏人

对他们愤怒有什么意义?

好人却加倍地好,

因为他穿越了重重抽象到你身边。

2022.4.21

空白曲谱

我们说,石头的言说:

红宝石和蓝宝石,充满意义

和腺体,各种痛,尿道上的

廊柱的碎片,建筑模型

贯穿了全体的喧哗,

可是有人举起了鼓槌!

随意地落下,却不敲响

什么乐器。他们唱国际歌

和时间;谛听,歌词

却模糊下去,鼓槌敲响

打印蓝图的一张纸,

空白A4纸。

空的曲谱,时间落向黑发,

比白发更锋利。原来是

幼稚可爱的孩子们,

他们敏捷的身体冲过学习

和禁止,把去你的球踢入!

时间切换到无用,是石头

给出的。而跟着的喑哑,

怎么打碎也是清亮、透明、

什么也没有的呼喊——

2022.11.27

带着一份独特的虚弱

带着一份独特的虚弱我走在街上。

没有“大街”,就是那种社区的

“内部”的街,我以为我只是

“过生活”地走着,没想到别人

也像我这样走着,像经历了一场

大革命、大清洗,病毒的持续的

“地毯式轰炸”,我喜欢用这种

朝鲜战场的语言,是学舌,但

“战疫”,忽然孩子气地放弃了……

那些临时的小屋,阻塞了过道,

内部装有空调和扫脸、辨别设备,

那样霸气地提升一群人地位,

爱护着另一群人健康的建筑挂件

忽然不合时宜了,自惭形秽于

太积极地成为一个形体、一间

屋子?不,屋子即使被用于

干坏事,比如通奸,也是正常的

坏事,建筑挂件却是被独创性地

误用的物质,没有缺点的后悔。

我和满街的行人像纵欲过度一样

走在街上,被打脸、被教训

“活该”……这绝妙的场景,

而我们说真的只是“过生活”地

走着,在“自由地感染”终于

获得之后,发烧,全身痛,

步履蹒跚,没有人忌惮我们……

2022.12.25

放开之后的喜鹊

感染放开之后,喜鹊的翅膀只剩下黑白。

为何曾是斑斓的?为何只有生和死

两种选择?在我经过湿地公园

大门口掉光了叶子的乌桕树

看见它时,久久不能释怀。

有人试图用组织的控制对抗死亡,

死亡呈现病毒的模样,放大看

像一顶小皇冠,结构却是不完整的片断,

令人无从把握,且在传播中积累突变。

严密到令人窒息,没有人关心

彩色的经济。专家们描述病毒,

但病毒是超光速的、量子的现象。

喜鹊披着飞舞的太极图停在枯枝上。

彻底放开之后,死亡把每一个人

过滤一遍,而生命的自由——

且在祝福中,收紧。

2023.1.4

李建春,诗人。1970年生。本科毕业于武汉大学中文系汉语言文学专业。任教于湖北美术学院艺术人文学院。诗歌曾获第三届刘丽安诗歌奖(1997)、首届宇龙诗歌奖(2006)、第六届湖北文学奖、长江文艺优秀诗歌奖(2014)、湖南栗山诗会2018年度诗人、第十七届华语文学传媒年度诗人提名(2019.5)。

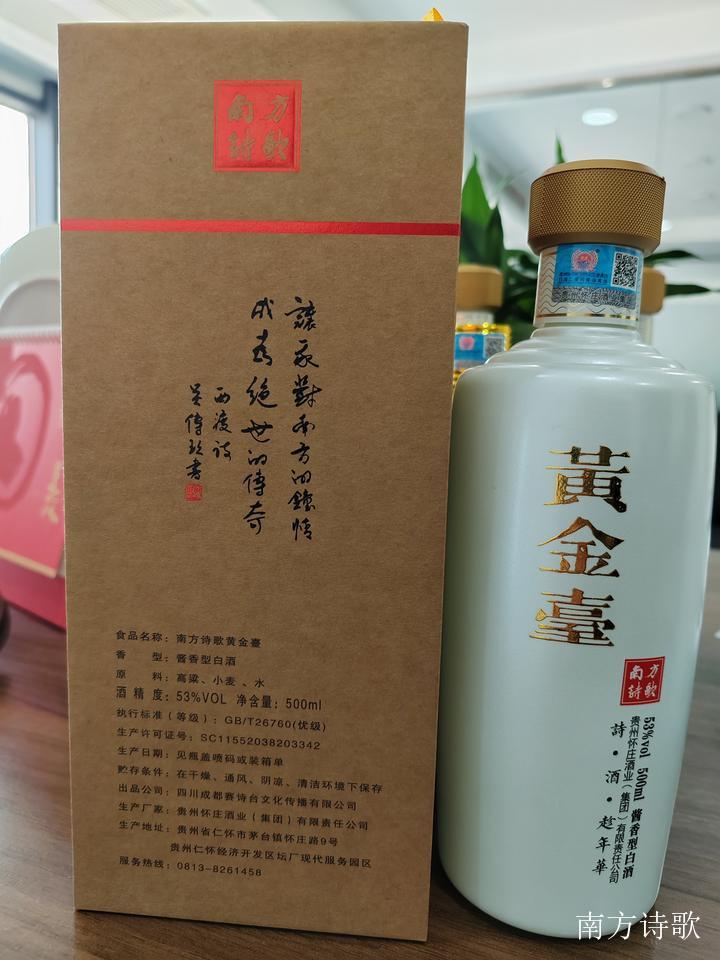

让我对南方的钟情

成为绝世的传奇

——西渡

南方诗歌编辑部

顾问:

西 渡 臧 棣 敬文东 周 瓒 姜 涛

凸 凹 李自国 哑 石 余 怒 印子君

主编:

胡先其

编辑:

苏 波 崖丽娟 杨 勇

张媛媛 张雪萌

收稿邮箱:385859339@qq.com

收稿微信:nfsgbjb

投稿须知:

1、文稿请务必用Word 文档,仿宋,11磅,标题加粗;

2、作品、简介和近照请一并发送;

3、所投作品必须原创,如有抄袭行为,经举报核实,将在南方诗歌平台予以公开谴责;

4、南方诗歌为诗歌公益平台,旨在让更多读者读到优秀作品,除有特别申明外,每日所发布的文章恕无稿酬;

5、每月选刊从每天发布的文章中选辑,或有删减。

《南方诗歌》2024年十二月目录