我 的 童 年

文/钟 健

我出生在浙江海宁的一个小村庄。那是一个在地图上都找不到的地方,只有一条蜿蜒的土路通向外界。村子不大,百来户人家,家家户户的屋顶上都盖着金黄的茅草,远远望去,像一片起伏的麦浪。

我家的茅草屋在村子的最西头。三间低矮的土坯房,墙上的泥巴已经斑驳脱落,露出里面参差不齐的麦秸。屋顶的茅草年久失修,每到下雨天,屋里就会漏雨。母亲总是拿着大大小小的盆碗接水,叮叮咚咚的声音成了我童年最熟悉的乐章。

屋子最里面是我的"卧室",其实就是在羊圈旁边用木板隔出来的一个小空间。每天晚上,我都能听见羊群咀嚼草料的声音,闻到它们身上特有的膻味。夏天的时候,蚊虫特别多,我常常被咬得浑身是包。冬天就更难熬了,寒风从墙缝里钻进来,我蜷缩在薄薄的被子里,听着羊群此起彼伏的呼吸声,数着天亮。

家里穷,常常揭不开锅。记得有一年冬天,家里的粮食吃完了,父亲去镇上打工还没回来,母亲只能带着我去地里挖红薯。那天的风格外刺骨,我的手冻得通红,几乎握不住锄头。母亲弯着腰,一锄一锄地挖着,她的背影在寒风中显得那么单薄。我们挖了大半天,才挖到几个拳头大小的红薯。晚上,母亲把红薯切成薄片,煮了一锅红薯汤。那是我吃过最甜的一顿饭,也是我记忆中最深刻的一顿饭。

上学对我来说是件奢侈的事。村里的小学只有两间教室,一个老师要教四个年级。没有英语课,因为整个村子都找不出一个会英语的人。我的成绩一直很差,每次考试都是倒数第一。记得有一次数学考试,我考了8分,老师当着全班同学的面把我的试卷撕得粉碎。我低着头,眼泪一滴一滴地落在破旧的课桌上,却不敢擦。

村里的大人们都说我不是读书的料,劝我父母让我早点辍学去打工。父亲抽着旱烟,沉默了很久,最后说:“再让他读一年吧。”

那一年,我十三岁,第一次感受到了生活的重量。

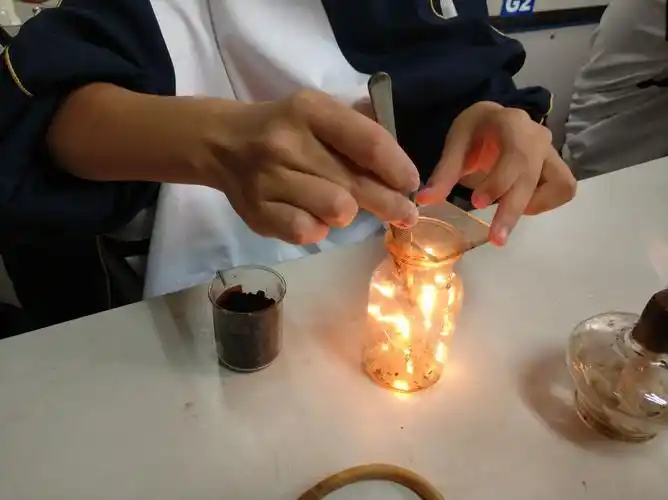

转机出现在我上初中的时候。那一年,我遇见了万老师。他是城里来的化学老师,戴着厚厚的眼镜,说话总是轻声细语的。记得第一次上他的课,他做了一个镁条燃烧的实验。当银白色的镁条在空气中迸发出耀眼的光芒时,我惊呆了。那是我第一次知道,原来世界上还有这么神奇的事情。

万老师注意到了我。他发现我虽然成绩差,但对化学实验特别感兴趣。一次课后,他把我叫到办公室,递给我一本破旧的《化学趣味实验》。“你很有天赋,”他接着说,“只要肯努力,一定能学好。”

那天晚上,我躲在羊圈旁边,借着煤油灯微弱的光,一页一页地翻看那本书。羊群在我身边安静地咀嚼着草料,我闻着它们身上熟悉的气味,心里却涌起了一种前所未有的感觉。那是一种渴望,一种想要改变命运的冲动。

那天晚上,我躲在羊圈旁边,借着煤油灯微弱的光,一页一页地翻看那本书。羊群在我身边安静地咀嚼着草料,我闻着它们身上熟悉的气味,心里却涌起了一种前所未有的感觉。那是一种渴望,一种想要改变命运的冲动。从那天起,我开始拼命学习。万老师经常在放学后给我补课,教我解题的方法。我发现,原来学习并不是那么难的事情,只要找到正确的方法,一切都会变得简单。我的成绩开始慢慢提高,从倒数第一,到中等,再到前几名。每一次进步,万老师都会给我一个鼓励的微笑。

记得有一次期中考试,我考了班级第三名。当我把成绩单拿回家时,父亲正在院子里劈柴。他接过成绩单,看了很久,然后用粗糙的手掌摸了摸我的头。这是我记忆中,父亲第一次夸奖我。

然而,好景不长。初二那年,万老师被调回了城里。临走那天,他送给我一本化学书,还有一盒实验器材。“记住,”他说,“知识改变命运。不要放弃学习。”

我站在校门口,看着他的背影渐渐远去,泪水模糊了我的视线。

万老师走后,我更加努力地学习。我知道,这不仅是为了自己,也是为了不辜负他的期望。每当夜深人静,我躺在羊圈旁边,听着羊群的呼吸声,就会想起他做实验时专注的神情,想起他说“你很有天赋”时的微笑。这些回忆,成了我前进的动力。

现在,我已经走出了那个小村庄,在城市里有了自己的事业。但每当夜深人静,我总会想起那个茅草屋,想起羊圈旁边的“卧室”,想起那碗红薯汤,想起万老师的笑容。

这些记忆,就像化学实验中的催化剂,永远地改变了我的人生。

有时候,我会想,如果没有遇见万老师,我的人生会是什么样子?也许我早就辍学打工,像村里大多数孩子一样,在城市的工地上挥汗如雨。但命运给了我一个转折点,让我看到了更广阔的世界。

去年,我特意回了一趟老家。村子变化很大,很多人家都盖起了楼房,我家的茅草屋也早已不见踪影。我去了当年的学校,教室还是那两间,只是更加破旧了。站在教室门口,我仿佛又看到了那个考8分的小男孩,看到了万老师做实验时专注的神情。

我常常想,教育的力量究竟有多大?它可以改变一个人的命运,可以点亮一个孩子的未来。万老师用他的知识和爱心,为我打开了一扇窗,让我看到了不一样的世界。现在,我也在尽自己所能,帮助那些和我当年一样的孩子。因为我知道,一个老师的鼓励,可能会改变一个孩子的一生。

夜深了,我又想起了那个茅草屋,想起了羊圈旁边的“卧室”。那些苦难的岁月,如今想来,却成了最珍贵的回忆。因为它让我懂得了生活的艰辛,也让我更加珍惜现在的一切。