蒲氏文化薪火传 文献捐赠续泉城

蒲先和向山东淄博淄川图书馆捐赠珍贵文献

2025年3月17日,著名文化学者、蒲松龄第十二世孙蒲先和先生,向山东省淄博市淄川区图书馆捐赠了一套清代道光年间《济南府志》(宣纸线装大开本,六函四十八册)及三册个人著作《乡俗琐忆》。区图书馆馆长朱青代表馆方接受捐赠,并向这位耄耋之年的文化守护者致以崇高敬意。这一捐赠不仅是对地方文献的充实,更象征着蒲氏家族四百余年来“文章先业,忠厚家声”的精神传承。

蒲氏文化薪火传,文献捐赠续泉城

——蒲先和向山东淄博淄川图书馆捐赠珍贵文献

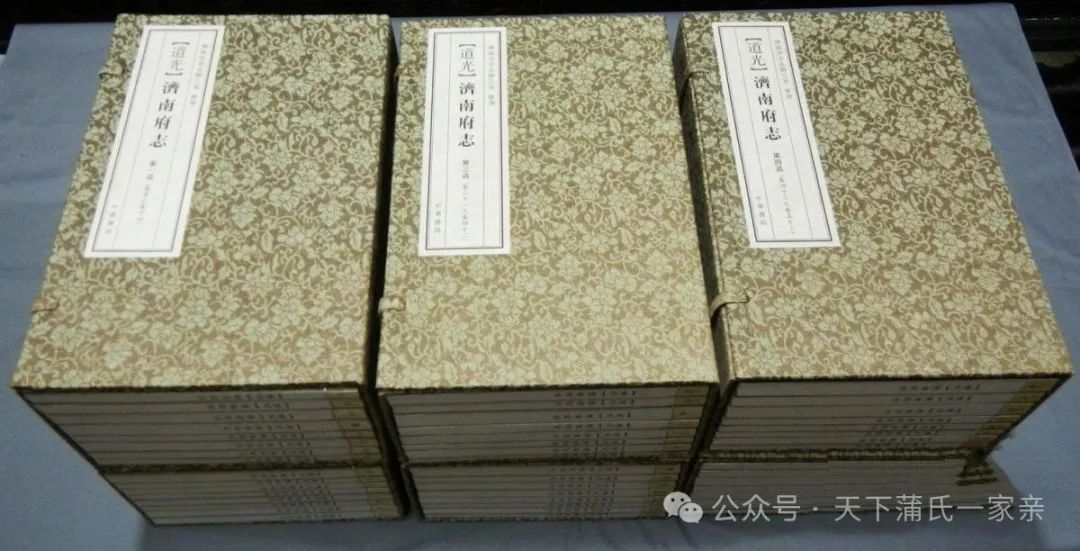

2025年3月17日,著名文化学者、蒲松龄第十二世孙蒲先和先生,向山东省淄博市淄川区图书馆捐赠了一套清代道光年间《济南府志》(宣纸线装大开本,六函四十八册)及三册个人著作《乡俗琐忆》。

图为道光版《济南府志》:一部跨越千年的泉城史诗

此次捐赠的道光年间《济南府志》堪称济南方志史上的瑰宝。全书凡72卷首1卷,分32个门类,180余万字,内容上溯唐尧虞舜,下迄1840年,系统记载了济南自然地理、政治经济、历史沿革、风土人物等全貌。

其体例之完备、考证之严谨、资料之翔实,在现存济南旧志中独占鳌头,被誉为“1840年前济南历史的脉络图谱”。尤为可贵的是,该志与《济南市志(1840-1985)》《济南市志(1986-2010)》形成时空接力,构建起从古代到当代的完整文献链,让泉城三千年文明跃然纸上。

《乡俗琐忆:泥土芬芳里的文化基因》

随志书同捐的《乡俗琐忆》,则是蒲先和深耕乡土文化的结晶。这部被学者誉为“20世纪鲁中民俗活化石”的著作,以《乡俗篇》《乡情篇》《乡趣篇》三辑,细腻还原了送灶王、年五更祭天、婚丧嫁娶等传统习俗。书中《炕》一文,将土炕上的烟火气与跳蚤、虱子的“共产主义生活”写得妙趣横生;《看媳妇与搞破鞋》则透过方言考辨,揭示婚俗背后的伦理变迁。正如书评所言:“初读似平淡,再品见深邃。这不是简单的回忆录,而是用科学家的严谨笔触,为消逝的农耕文明立此存照。”

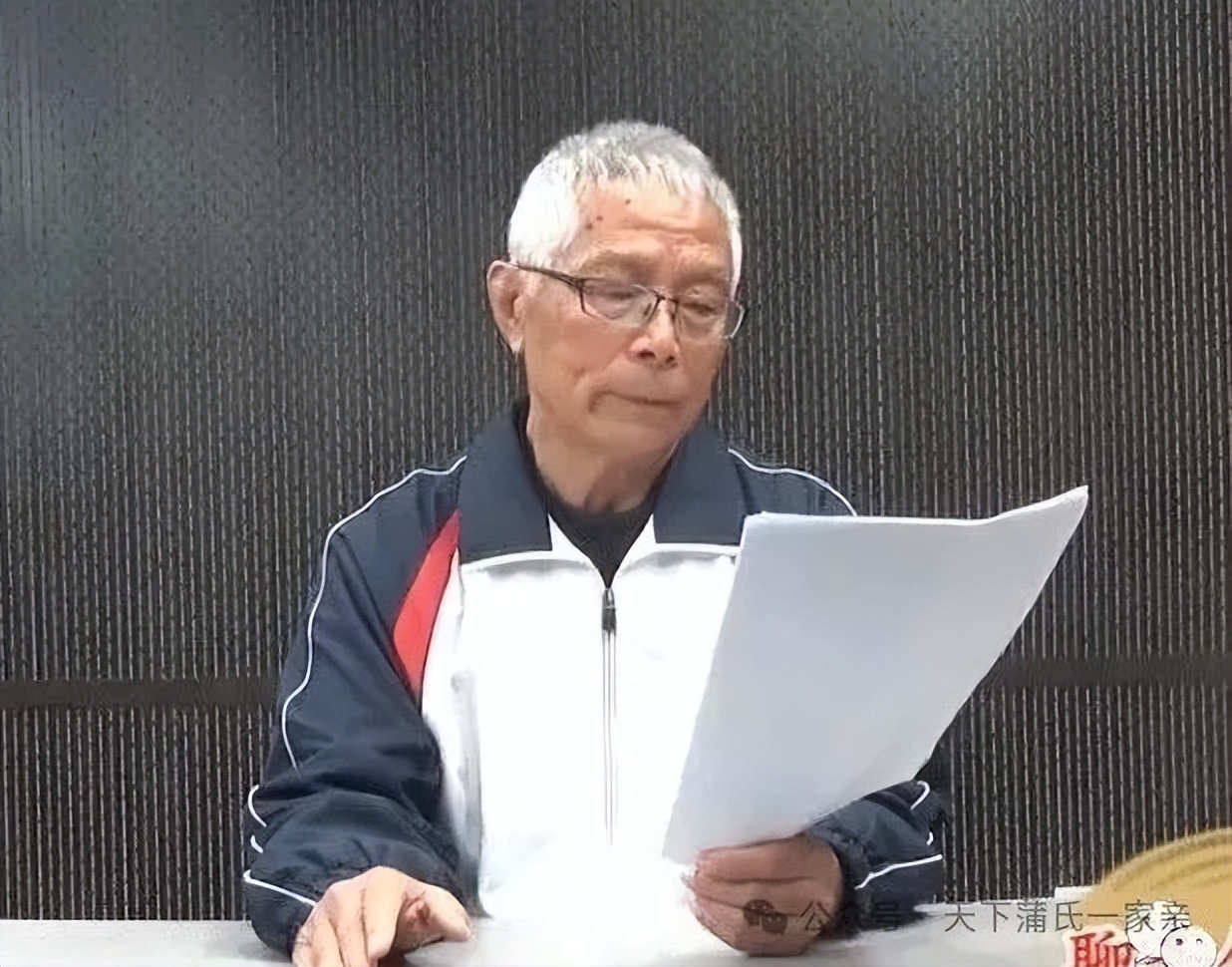

从物理教师到蒲学大家的跨界传奇。年逾83岁的蒲先和老人本身就是一部励志之书。1958年高中辍学后,他当过民办教师、务农10年,复登讲台后成为物理教研专家,2002年退休后却以惊人毅力跨界文史领域。

蒲先和作为蒲松龄后裔,他秉持“考据求信、商榷存真”的学术精神,耗时廿载完成《聊斋琐议》,对蒲学研究中的52个疑案进行辨误,曾获山东省淄博市社科成果奖。他参与点校的《淄川县志汇编》《济南府志》,主编的《淄博历代诗选》,无不渗透着对故土文化的赤子之心。

据悉,山东淄博淄川区图书馆已成立专项小组,对蒲先和捐赠文献进行数字化处理与主题展陈设计。《济南府志》将通过影印出版、线上数据库等方式惠及更多读者和研究者;《乡俗琐忆》则计划与中小学合作开发乡土教材,让年轻一代在“送谏”“添土”等习俗中读懂祖先智慧。朱青馆长透露:我们正在筹备“蒲氏文化特展”,将首次集中展示蒲先和先生捐赠文献、研究手稿及《聊斋琐议》珍贵版本。

从《聊斋志异》到《聊斋琐议》,从《济南府志》到《乡俗琐忆》,蒲先和先生用一生诠释了何谓“文化守灯人”。他的捐赠不仅是文献的传递,更是一种精神的接续——在快餐文化盛行的今天,这份对传统的敬畏、对考据的执着、对乡土的眷恋,恰似一盏明灯,照亮着文明传承的道路。正如诗友赞其:“廿载寒窗磨一剑,拨开迷雾见精神。”

蒲先和,男,1942年生,汉族,中共党员,大学文化、高级教师,2002年从淄川区教学研究室退休。 2002年10月加入淄博市诗词学会,2011年10月加入中华诗词学会,2014年4月加入淄川作家协会、7月加入山东省诗词学会。

先后参与编写了《淄川区工商行政管理志》《淄博历代诗选》、《淄博当代诗选》,参与点校《淄川县志汇编》《济南府志》工作,参与《淄川区党史国史教育读本》的编写工作,参与了《淄川诗抄》《淄川文赋》《淄川闻人》的点校注释工作。个人出版了《乡俗琐忆》《般阳俚曲》两册记载乡土文化的著作。

举报