洛宁县罗氏家族,据1991年《洛宁县志》记载:1987年统计洛宁县罗氏家族有1857人。据2005年《洛宁县志》记载:2000年统计洛宁县罗氏家族有1733人。

洛宁县罗氏家族,主要支派有三支:东宋镇罗凹村罗氏支派、景阳镇罗凹村罗氏支派、涧口乡草庄村、高湾村罗氏支派。涧口乡草庄村、高湾村罗氏支派,属于宜阳县苏阳村罗氏支派。

罗氏家族主要分布于洛宁县东宋镇罗凹村,还有庙下、丁寨、袁庄、陕凹,景阳镇罗凹村、孙洞村、涧口乡草庄村、高湾村、砚凹村等,以及渑池县李村等。

一、洛宁县东宋镇罗凹村罗氏家族

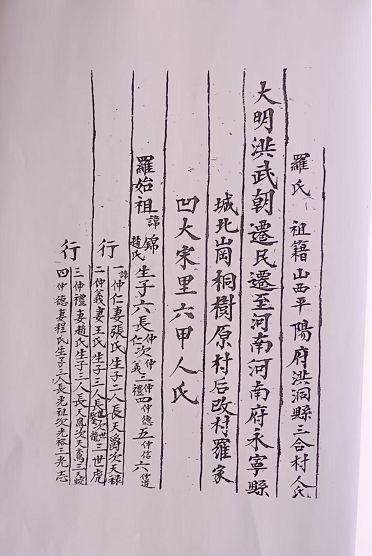

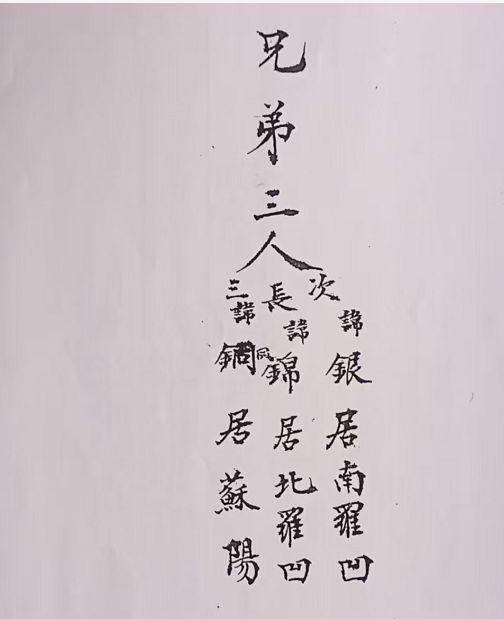

明朝洪武年间,罗氏始祖兄弟三人,自山西省平阳府洪洞县三合村,迁居河南省河南府永宁县、宜阳县。

明朝洪武年间,罗氏始祖兄弟三人,长兄罗锦,迁居永宁县城北岗大宋里古桐原村。后因罗氏家族世居于此,繁衍生息,村民基本上都姓罗,故名罗家凹,今名罗凹村(今东宋镇罗凹村)。因其位于永宁县北,洛河北岸,故称北罗凹村。罗锦传六子,仲仁、仲义、仲礼、仲德、仲信、仲道。

二世罗仲信原有墓碑,记载罗氏迁居永宁县罗凹村情况甚详,碑毁。

罗凹罗氏一支后裔现有2000余人,其中罗凹村罗氏家族后裔现有1200人, 今传22世。罗氏家族后裔分布于庙下、丁寨、袁庄、陕凹(百余人)、孙洞村、大原村等,渑池县、李村。外迁者有山东省。

孙洞罗氏,为罗凹罗氏后裔迁徙于此立祖。

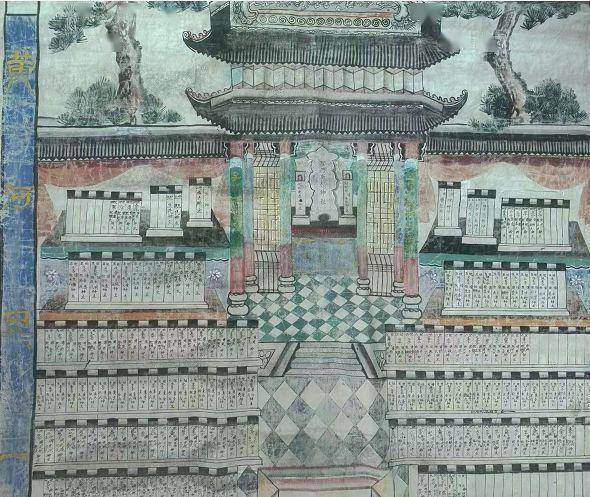

罗凹罗氏传至四世时,有罗氏兄弟二人自余庄村迁居孙洞村,后裔建有罗家寨。孙洞一支罗氏家族后裔现有400余人。孙洞村罗氏家族保存有一轴清代罗氏神祗,记录本支世系甚详。

《孙洞罗氏神祗》记载:始祖讳太山,应为迁居孙洞村罗氏始祖。

孙洞罗氏神祗

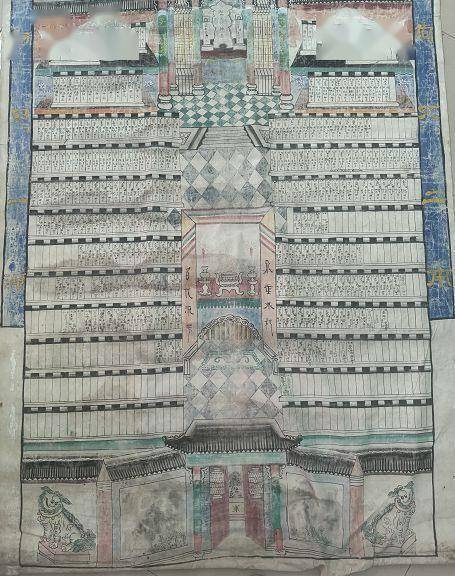

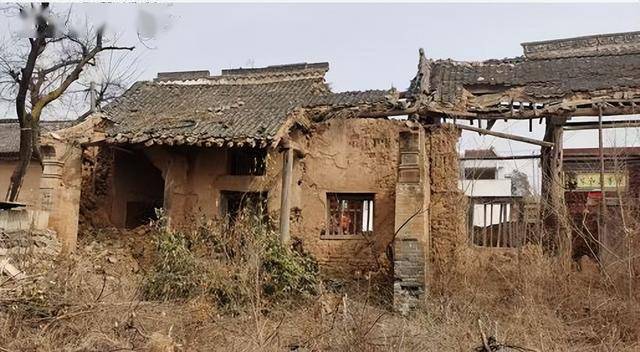

罗氏家庙

清乾隆四十三年(即公元1778年)罗凹罗氏后裔罗金第八代孙,文玺率合族修建罗氏家庙。2024年重新修缮,罗氏家庙焕然一新。

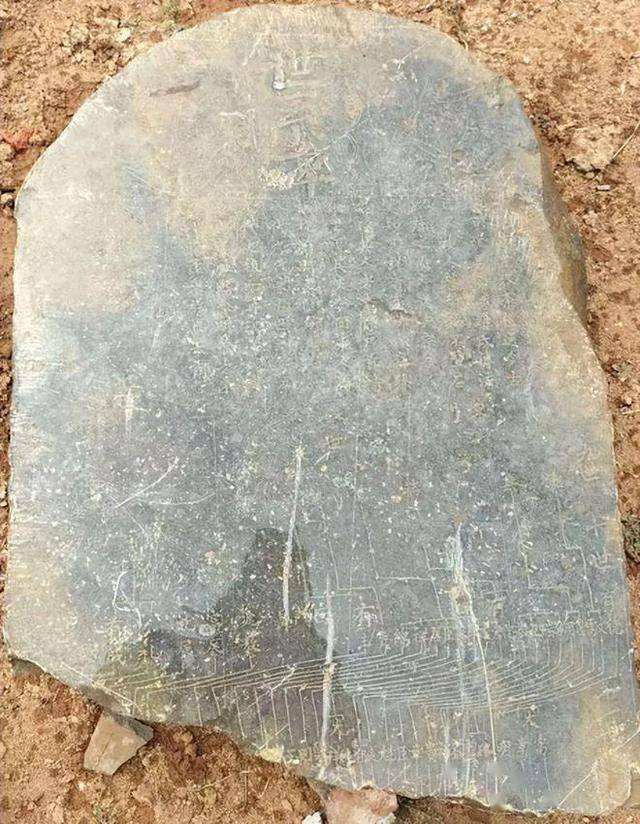

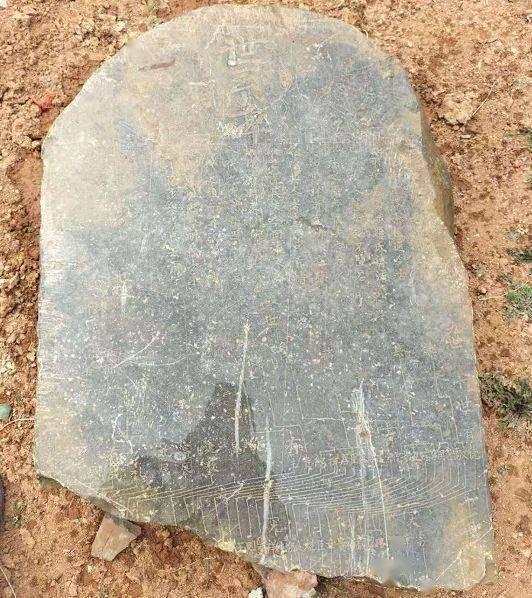

罗氏家庙中原立有《罗氏世系碑》,许多年来,下落不明。近年来,罗氏家庙坍塌后,在墙壁中发现该碑,罗氏世系碑断为两截,碑文基本清晰,内容完整。罗氏家庙院内南侧,保存有一通明代石碑,年代久远,风化严重,字迹模糊不清。

罗氏世系碑

罗氏家谱,始修于明万历元年,清乾隆三十五年重修,清咸丰三年续修。

罗凹村罗氏家族排行字:

大万廷正、永世克昌、国光荣幸、豪生舜君。

罗氏家族人物:

民国六年《洛宁县志》收录的罗氏人物:

罗许,明嘉靖乙卯科举人,官景州知州。

罗谕,天顺中知延安府,修延利渠,筑城垣,徙学府,设延丰仓数十所,随都卸史余子俊筑东西二路边城。又尝教民树艺纺绩,有治行。

二、景阳镇南罗凹罗氏家族

明朝洪武年间,二弟罗银,迁居永宁县景阳镇西岭凹地,今名罗凹村。因其位于永宁县西南,洛河南岸,故称南罗凹村。在明朝时期,南罗凹罗氏家族为当地大户,声名远扬。相传,南罗凹所处的半道川的土地都归罗家所有,世称罗家为“罗半川”。本支罗氏后裔现有100余人。

三、涧口乡草庄村、高湾村罗氏支派

涧口乡草庄村、高湾村罗氏支派,属于宜阳县苏阳村罗氏家族。

明朝洪武年间,三弟罗铜,迁居宜阳县苏阳村立祖,繁衍生息,后裔昌盛,本支罗氏现有1800余人。苏阳村罗氏家族后裔,在村东建有罗氏家庙,今保存完好。

苏阳村罗氏家族有支系迁永宁县(今洛宁县)原村里草庄村、高湾村、砚凹村,今属洛宁县涧口乡。迁居洛宁县的本支罗氏家族后裔现有200余人。

草庄村保存有民国时期《罗氏家谱》1册,小楷抄本,记载迁居永宁县草庄村历代世系甚详。

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年,发起并成功组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,担任常务副会长兼秘书长一职,2006年参与组织筹备成立洛阳市姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。2024年8月再次当选为洛宁县姓氏文化研究会会长。

举报