序言

艺术,自古以来便是人类情感与思想的载体,它如同一条奔腾不息的河流,穿越历史的长河,见证着时代的变迁与文化的演进。在中国这片古老而充满活力的土地上,艺术家们始终肩负着探索与创新的使命,他们以独特的视角、敏锐的感知和无畏的勇气,不断突破艺术的边界,试图在时代的浪潮中掀起一场场未完成的艺术革命。

“破界”一词,恰如其分地概括了中国艺术家们在艺术创作道路上的不懈追求。他们打破传统与现代的界限,跨越东方与西方的文化隔阂,融合不同艺术形式与媒介的壁垒,以全新的理念和手法,重新诠释艺术的内涵与外延。在这个过程中,他们不仅挑战了既有的艺术规则,更引发了观众对于艺术本质、社会现实以及人类精神世界的深度思考。

然而,这场艺术革命并非一蹴而就,它是一个持续演进、不断深化的过程,充满了未完成的探索与未知的可能性。艺术家们在探索的道路上,始终保持着对未知的好奇与敬畏,他们深知艺术的边界是无法穷尽的,每一次的突破都只是新的起点。正是这种未完成的状态,赋予了艺术永恒的魅力与活力,激励着一代又一代的艺术家们前赴后继,投身于这场伟大的艺术革命之中。

此次“破界——中国艺术家未完成的艺术革命线上特别展”,旨在通过线上展览的形式,打破时间和空间的限制,让更多的人能够领略到中国艺术家们的创新精神与独特魅力。在这里,你将看到来自不同年代、不同背景的艺术家们的作品,它们或以传统技法为基础,融入现代元素;或以数字技术为手段,展现传统意蕴;或以跨学科的方式,探索艺术与科技、哲学、社会学等领域的融合。这些作品如同一颗颗璀璨的星辰,照亮了艺术的夜空,也为我们指引着前行的方向。

我们希望通过这个展览,能够激发观众对于艺术的热爱与思考,让更多的人感受到艺术的力量与魅力。同时,也期待更多的艺术家能够加入到这场未完成的艺术革命中来,以他们的智慧和才华,为中国艺术的发展注入新的活力,共同书写属于我们这个时代的艺术华章。

让我们一同走进这场“破界”的艺术之旅,在未完成的艺术革命中,寻找属于自己的精神家园。

北京墨真书画院编辑

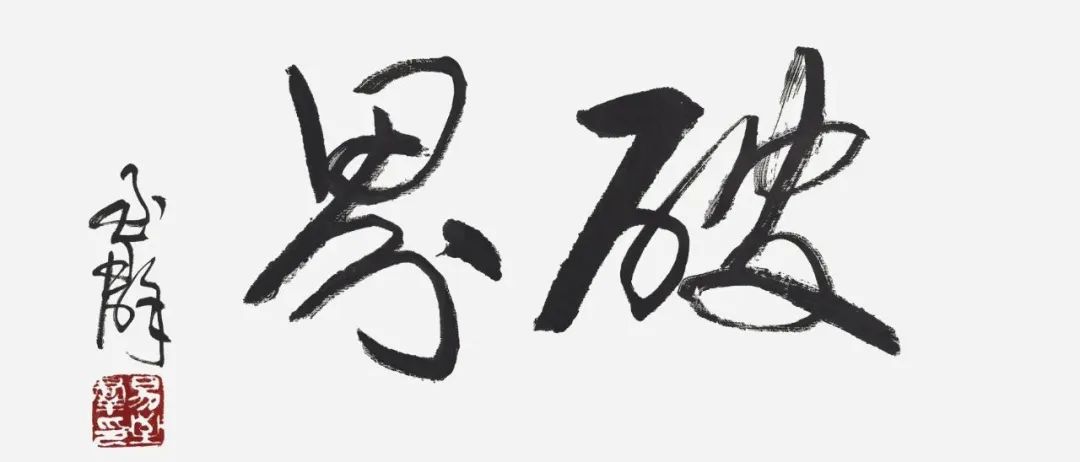

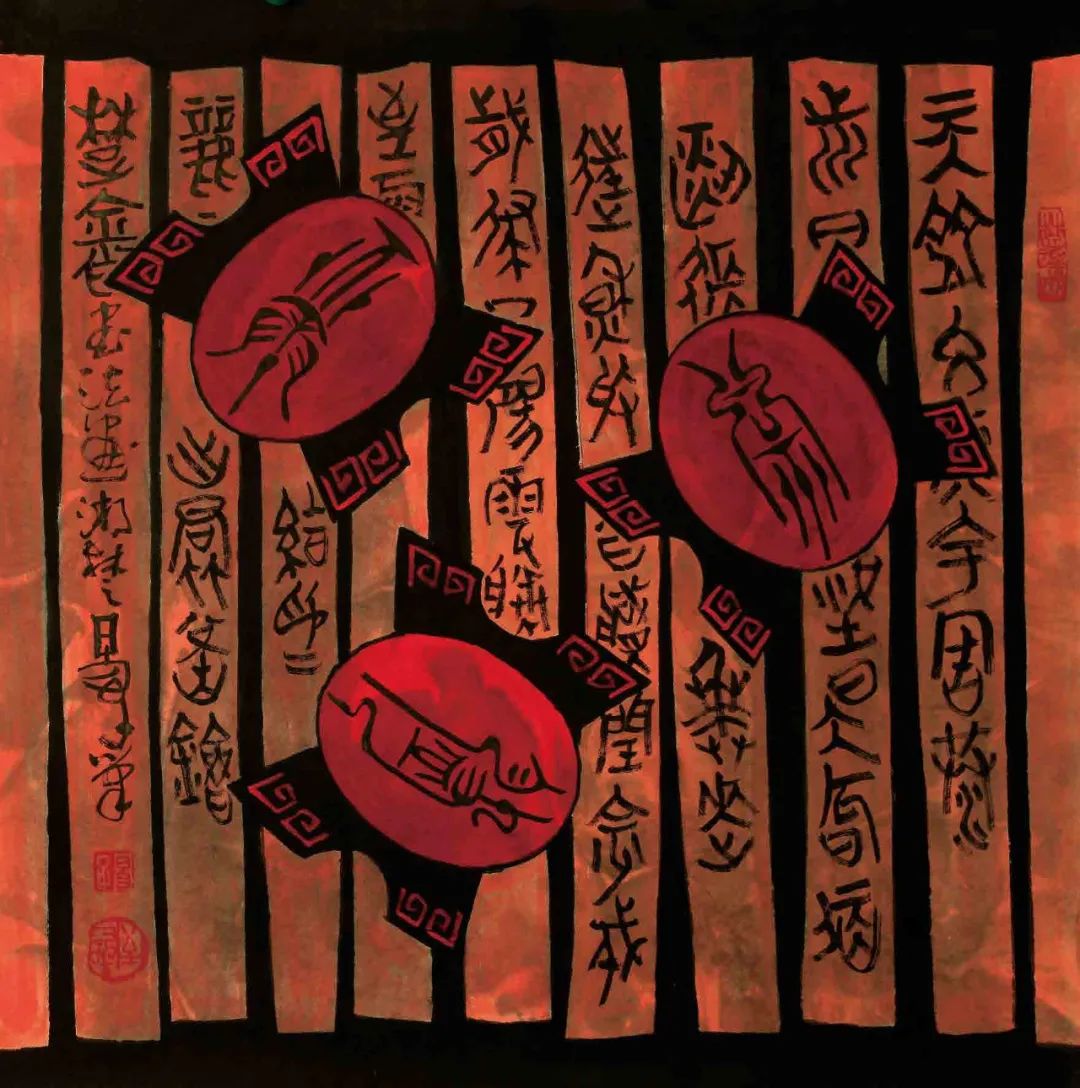

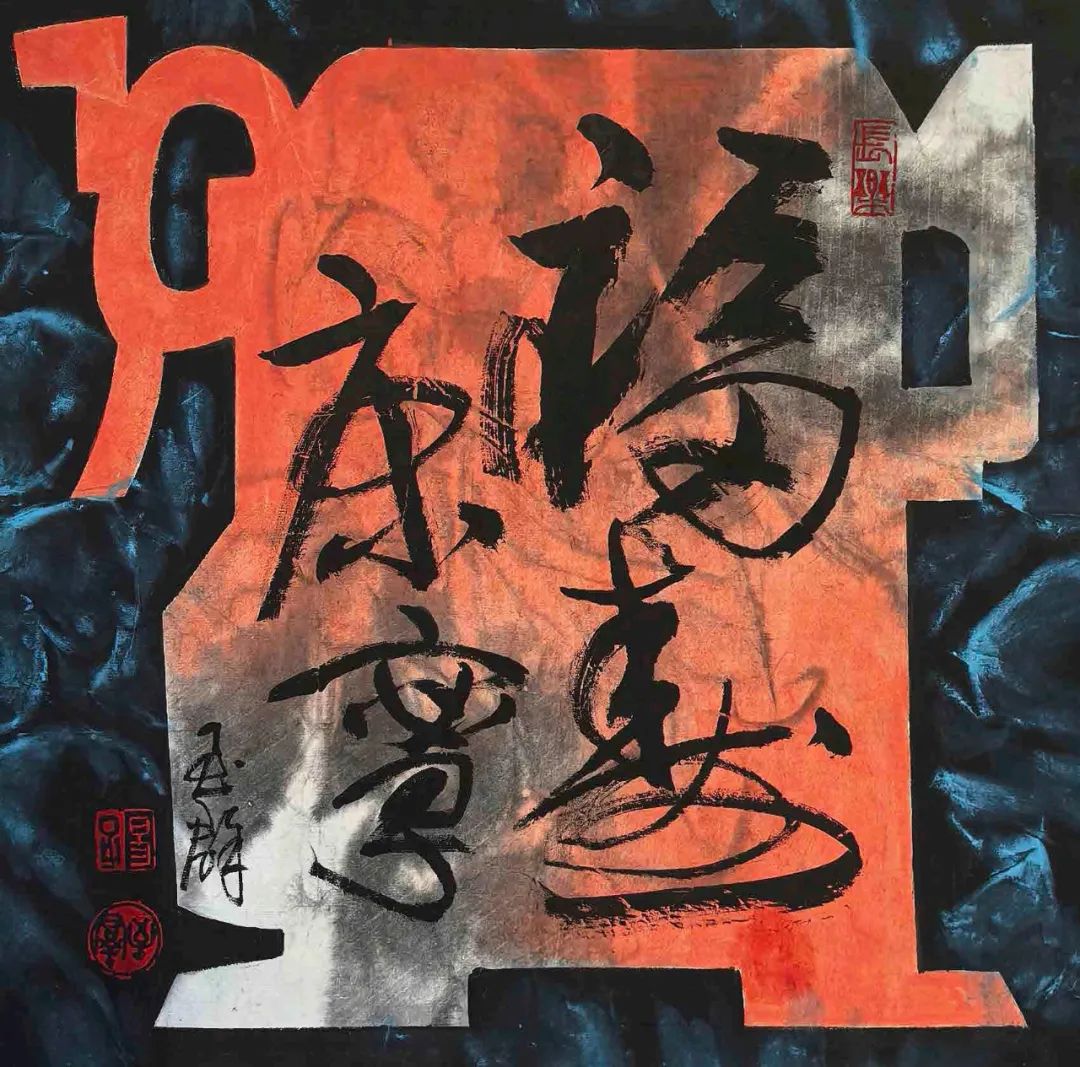

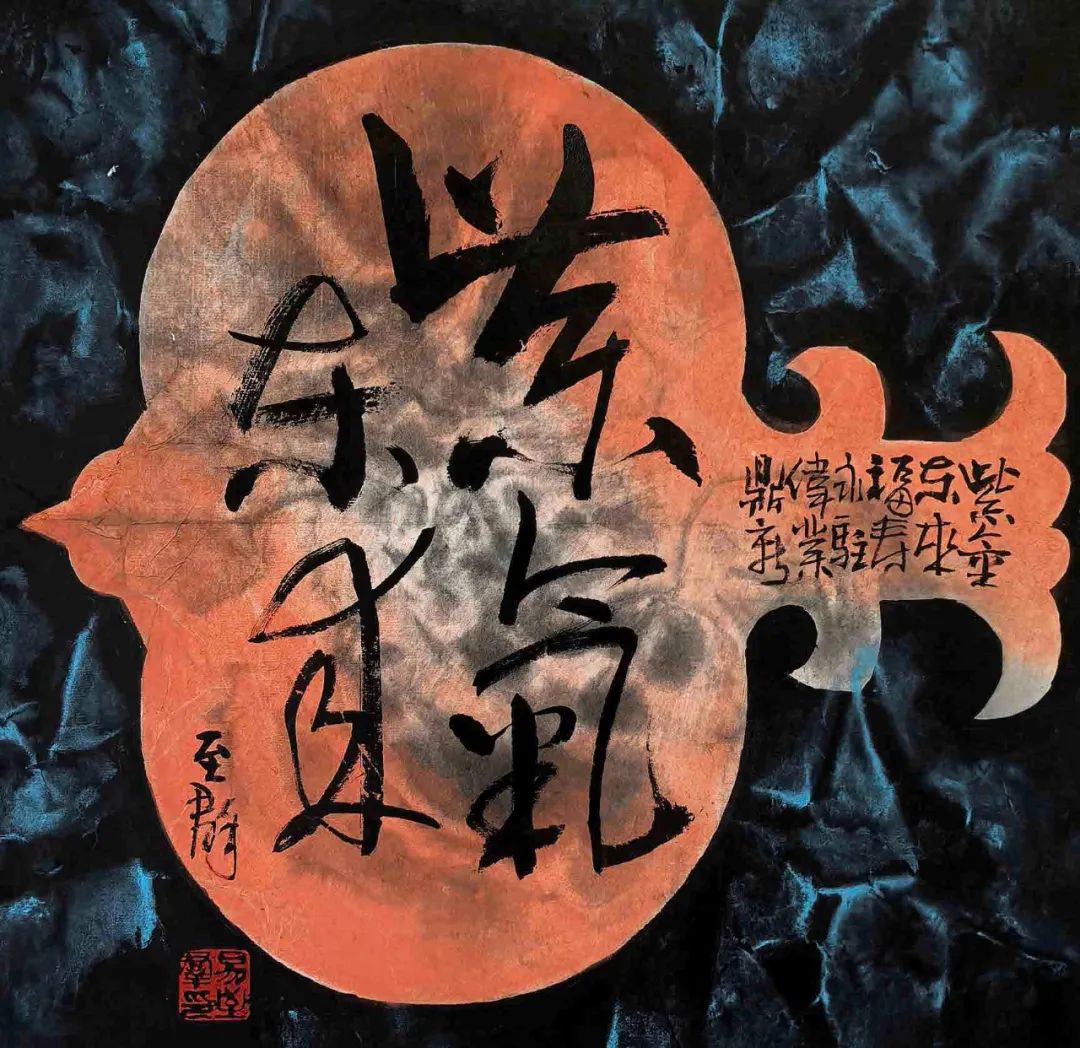

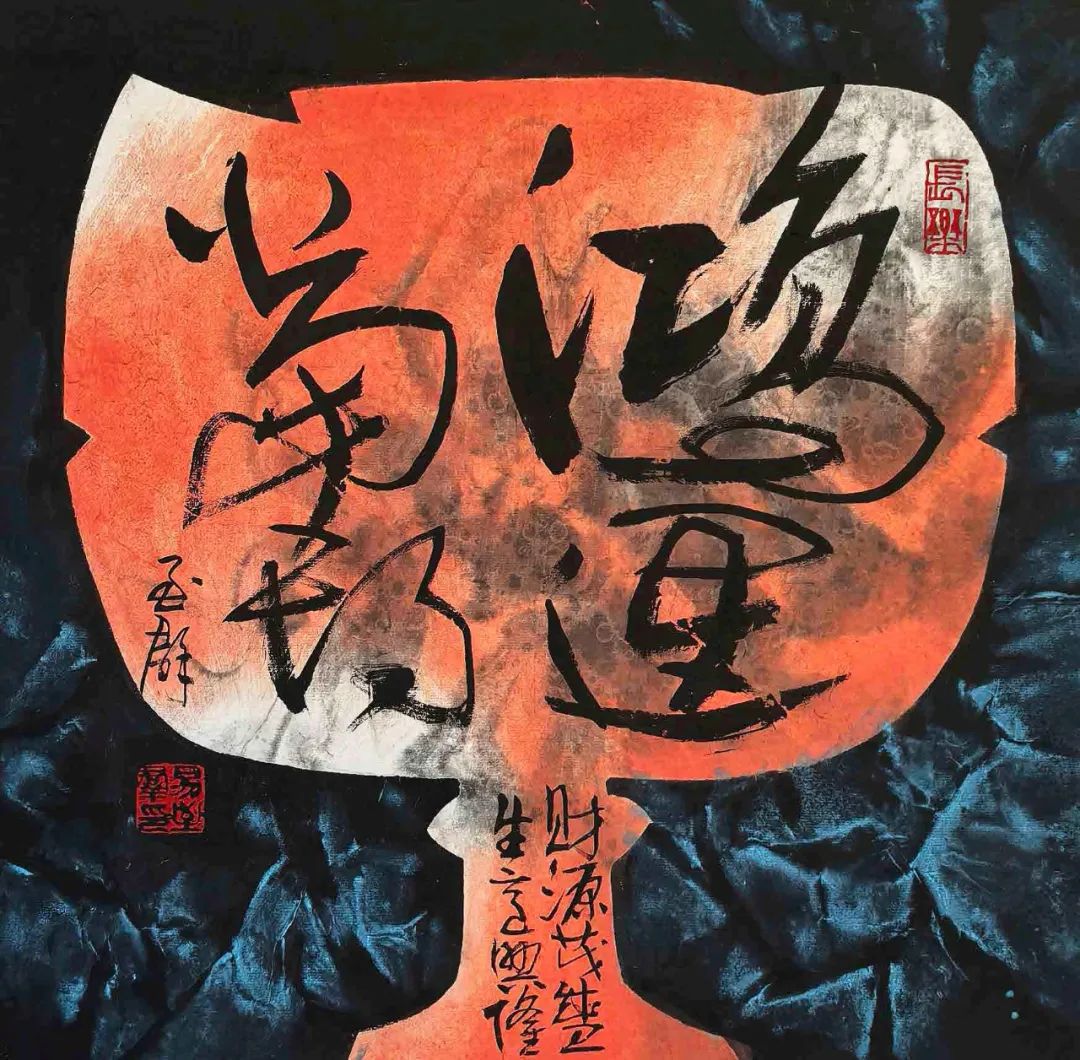

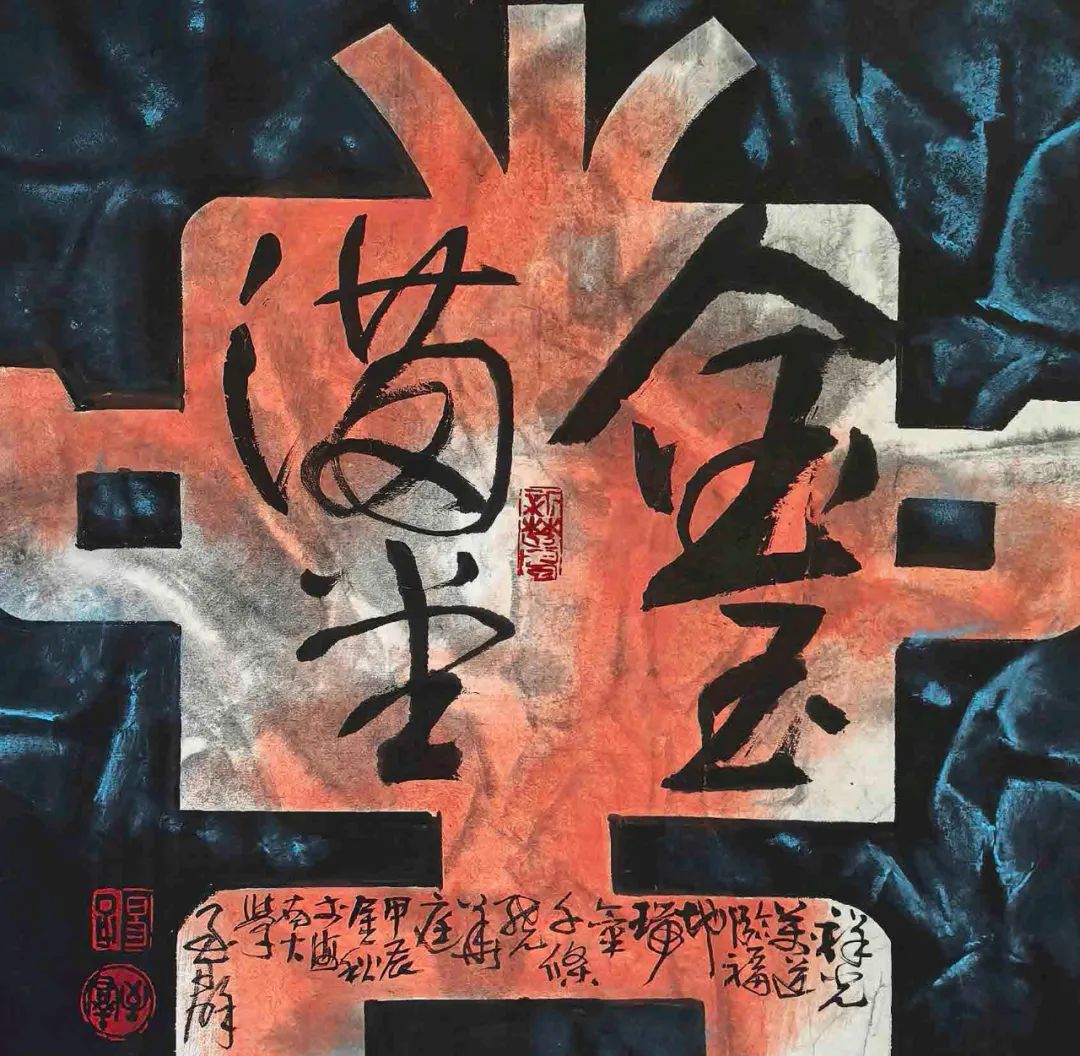

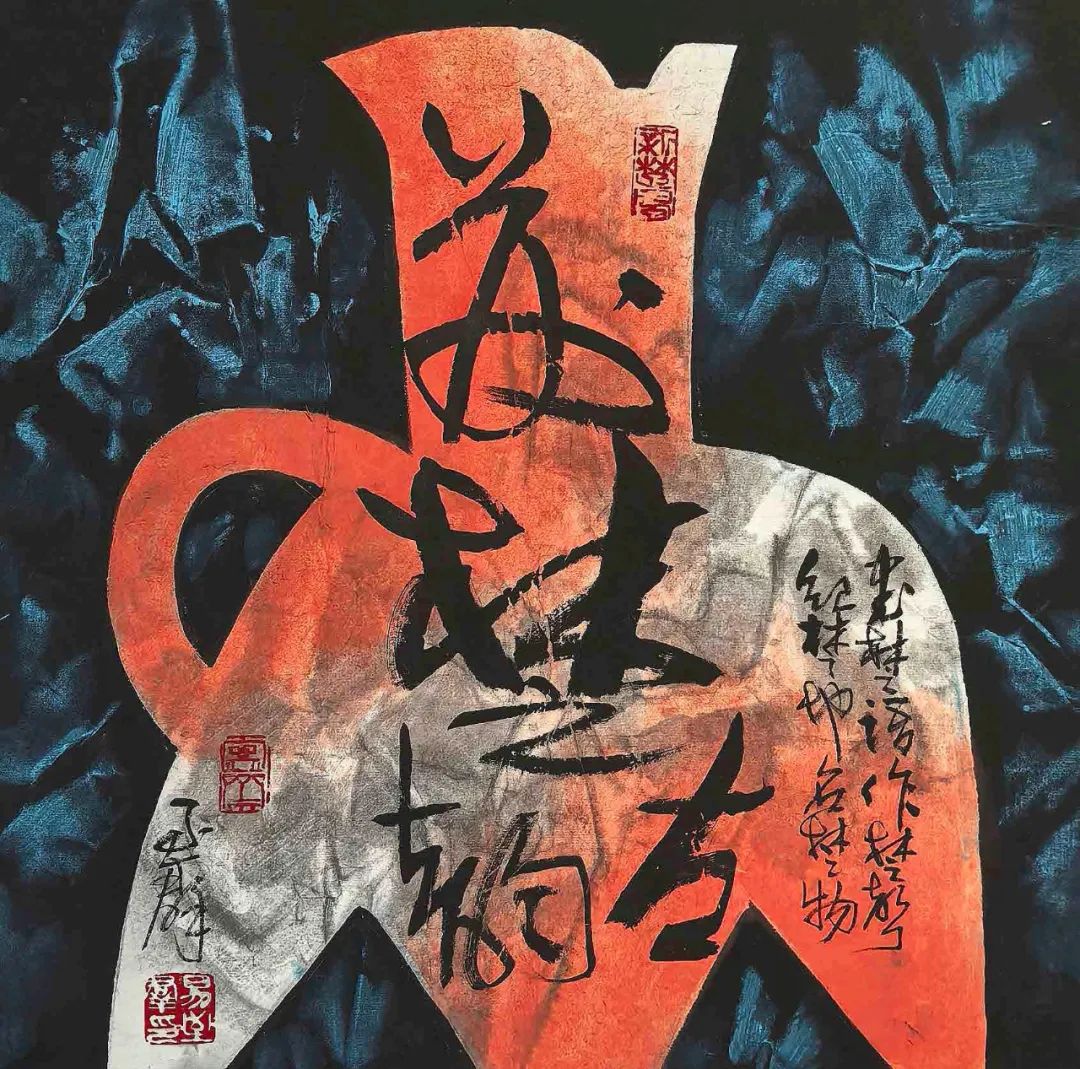

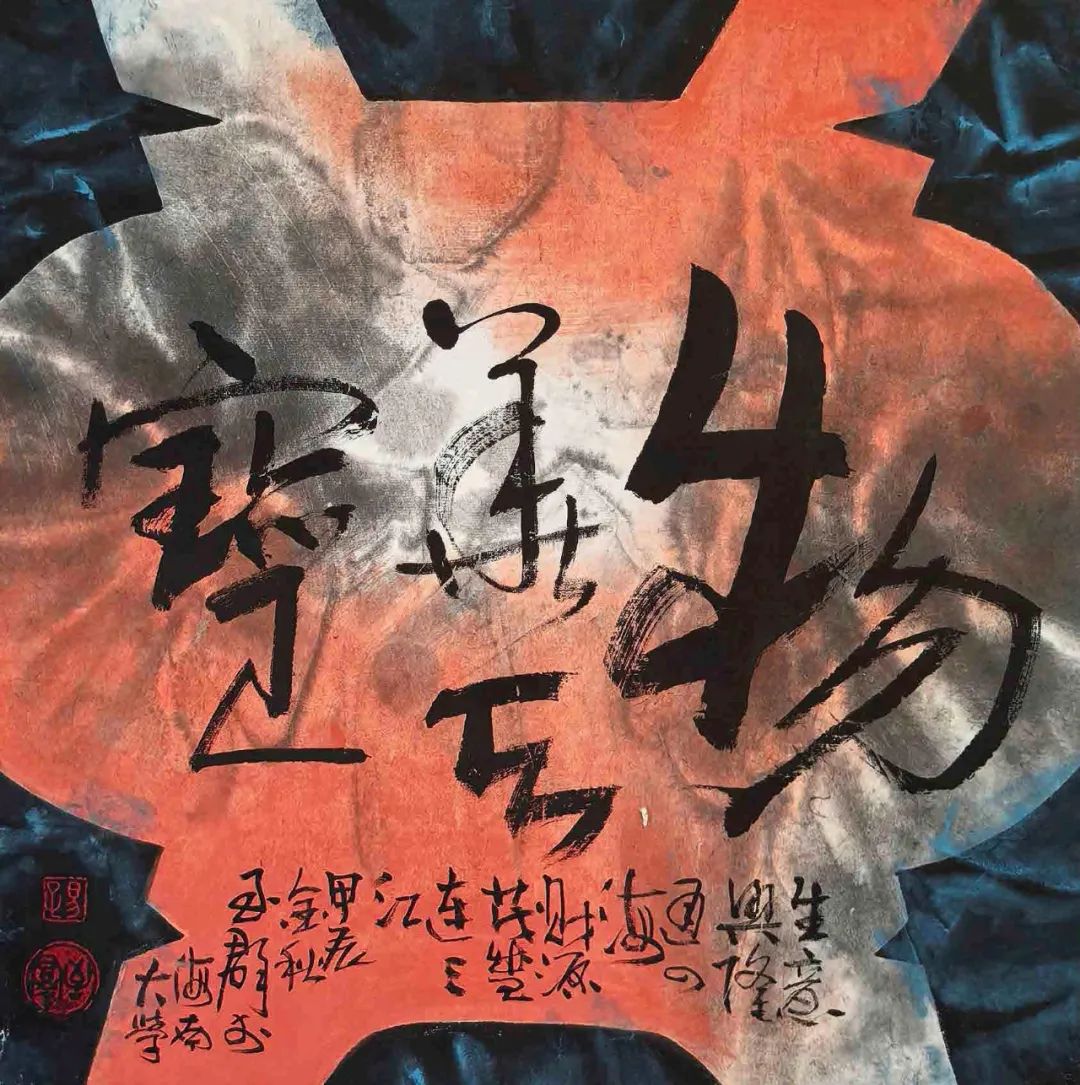

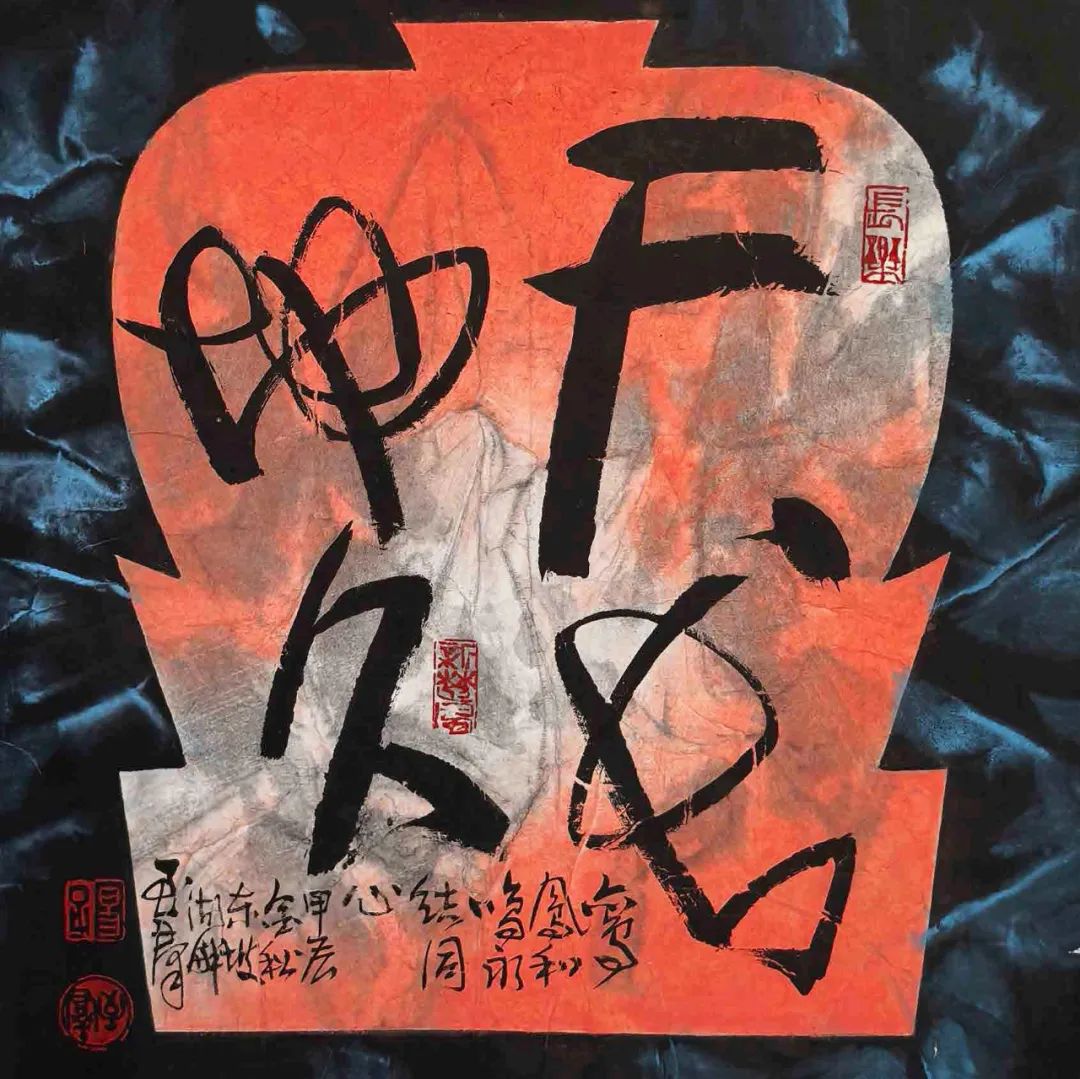

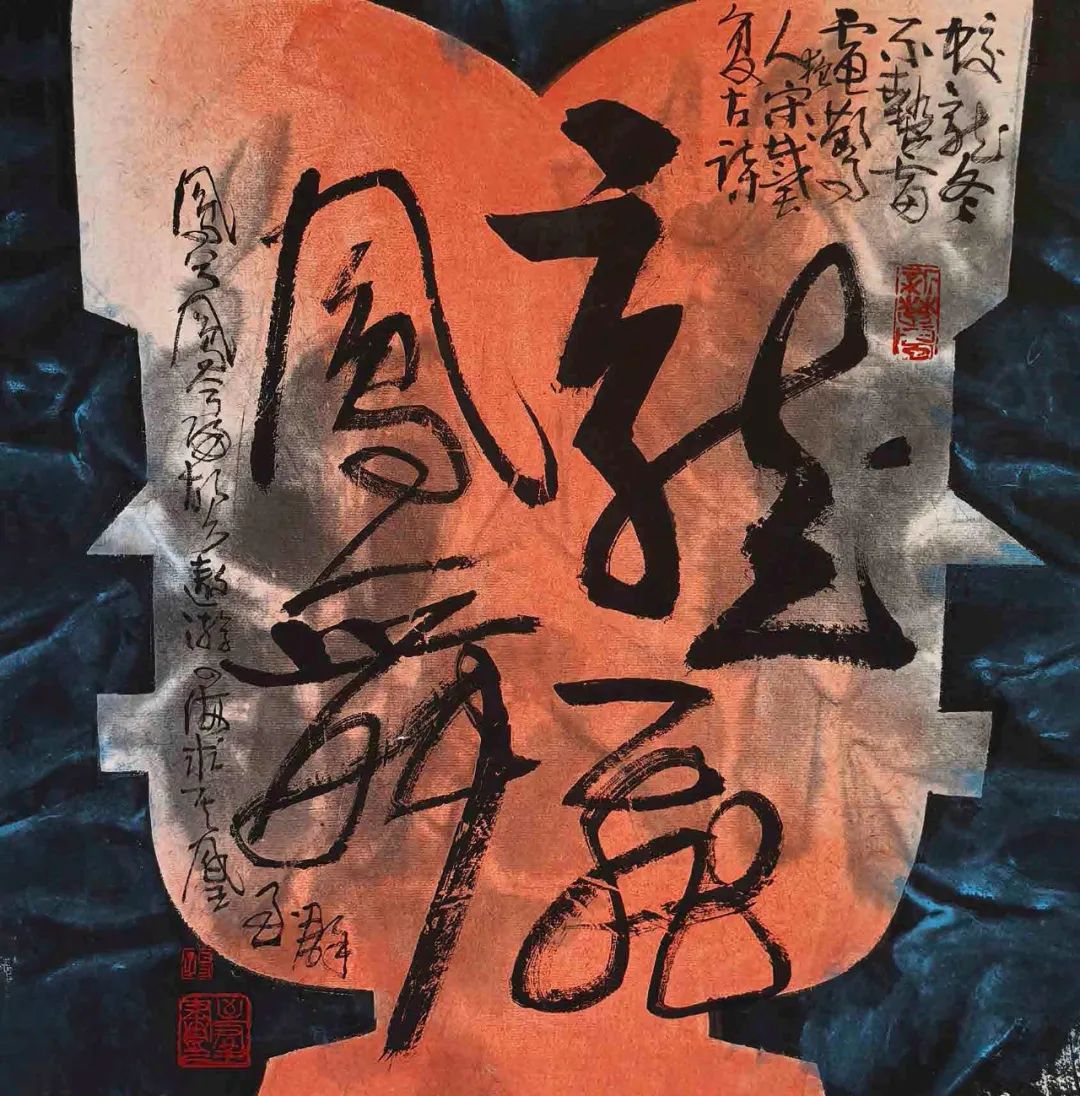

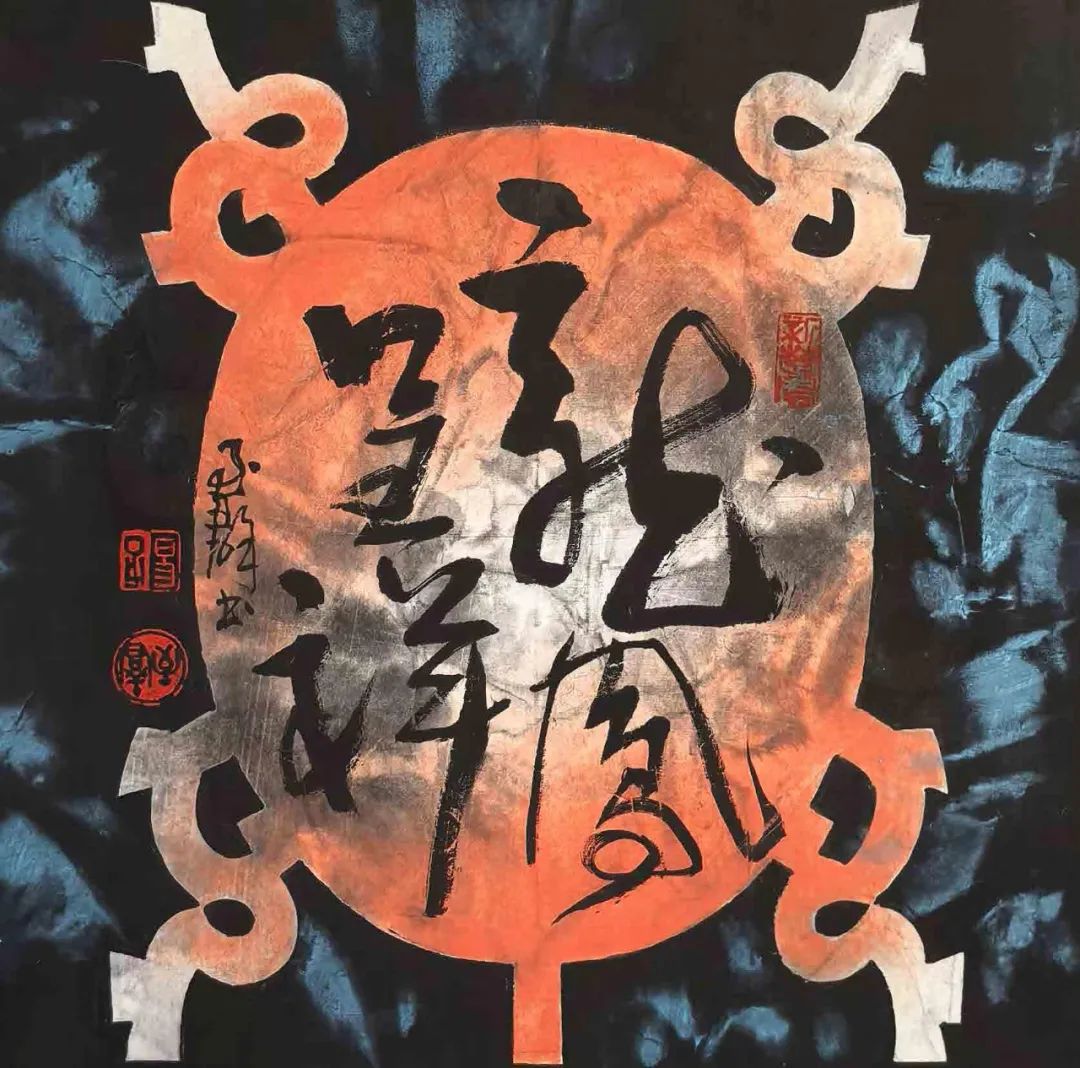

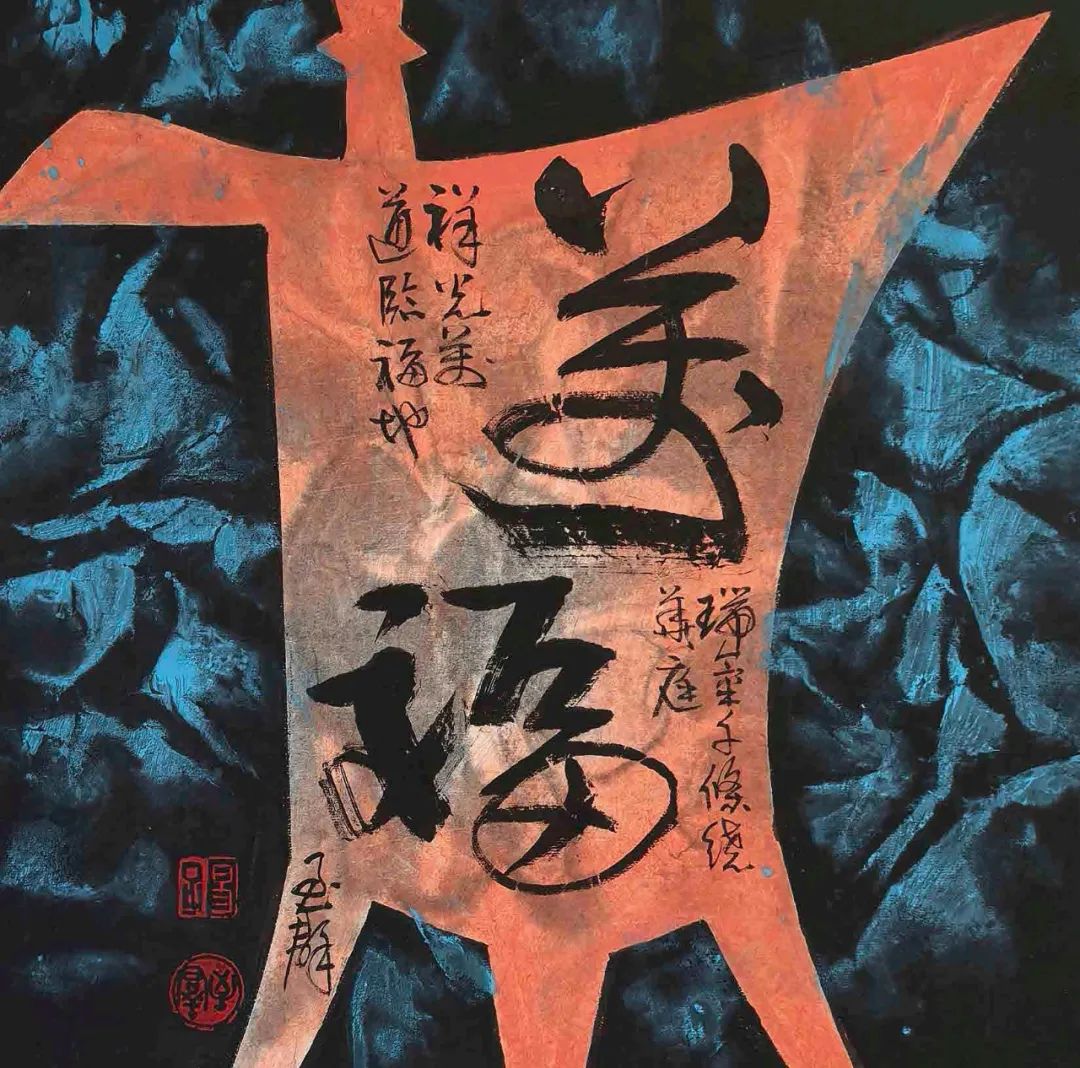

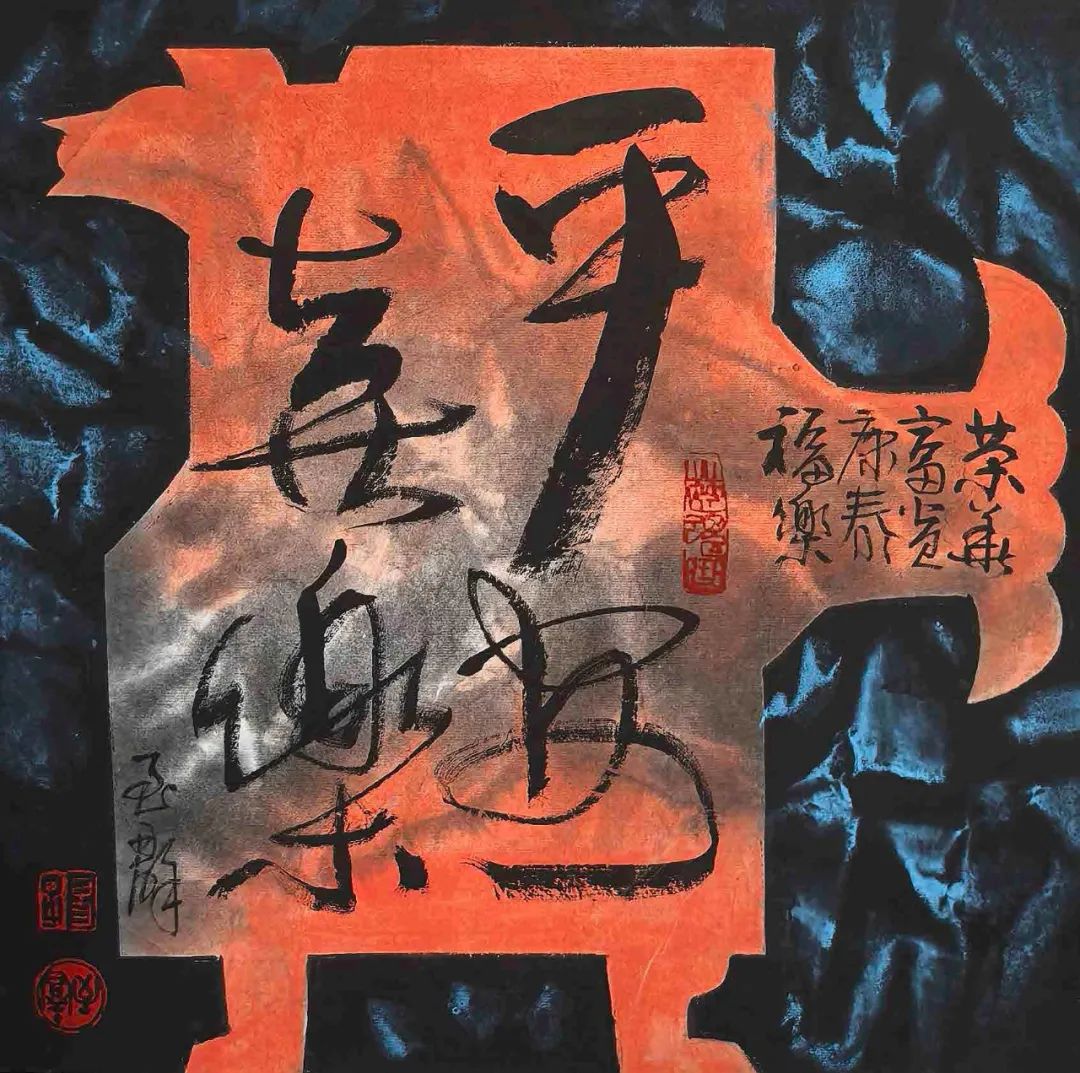

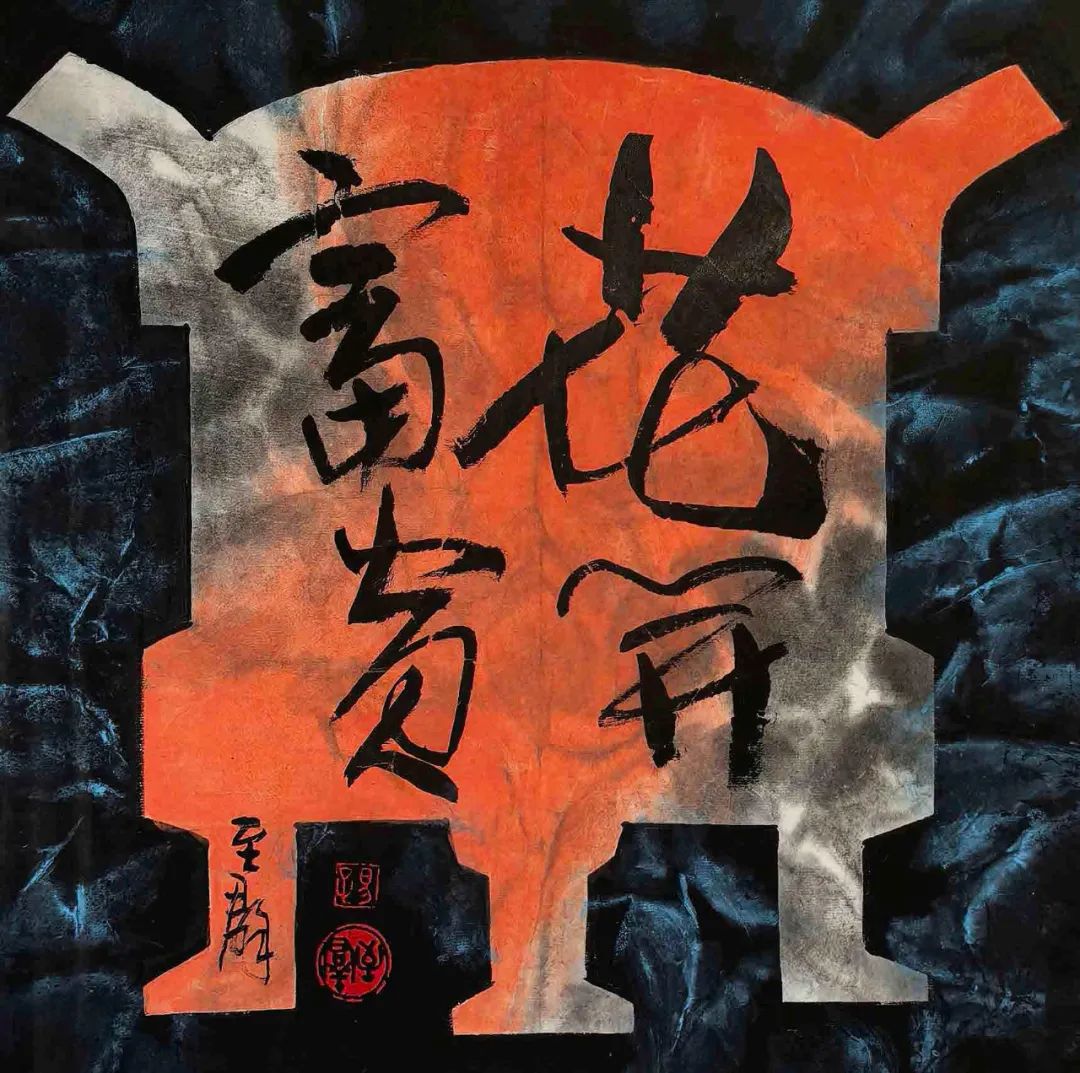

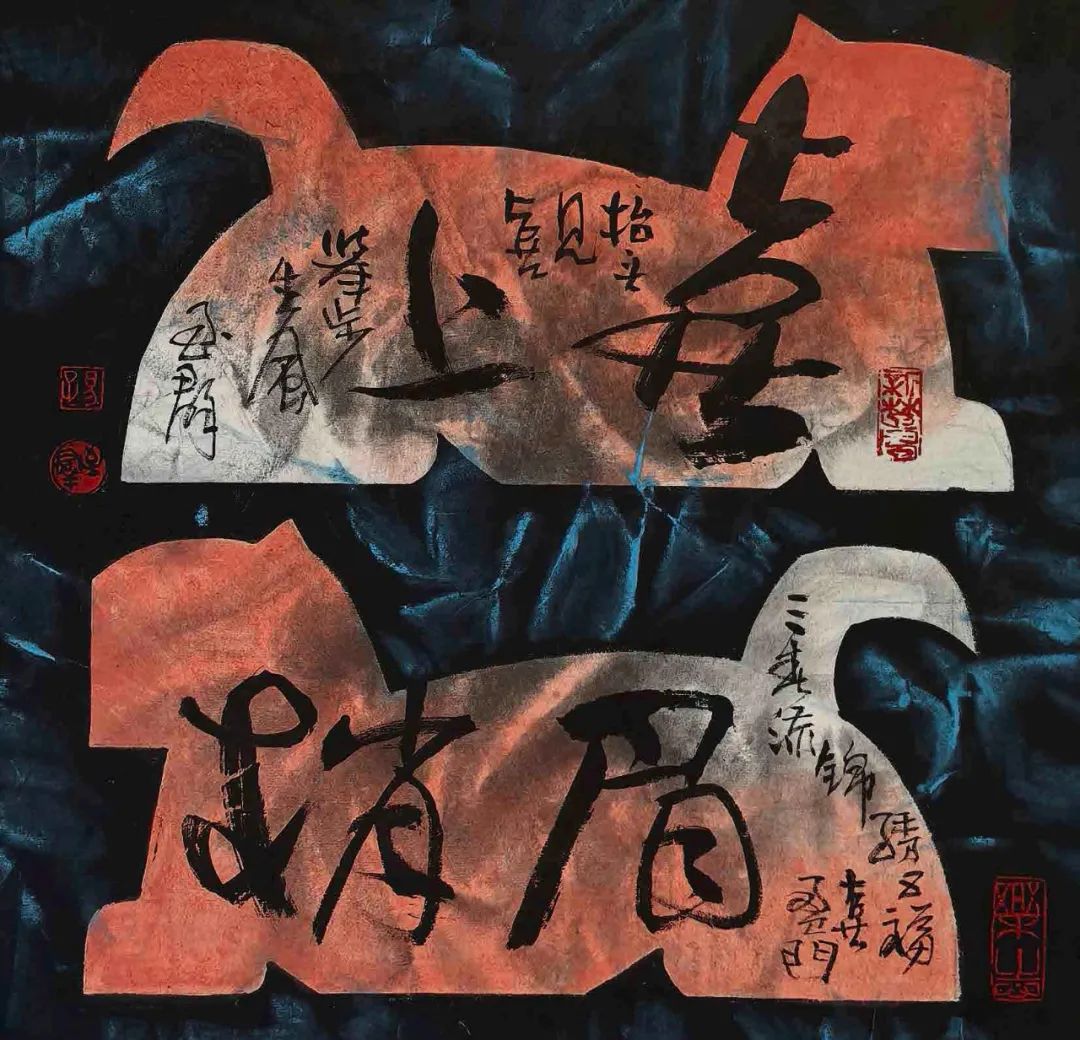

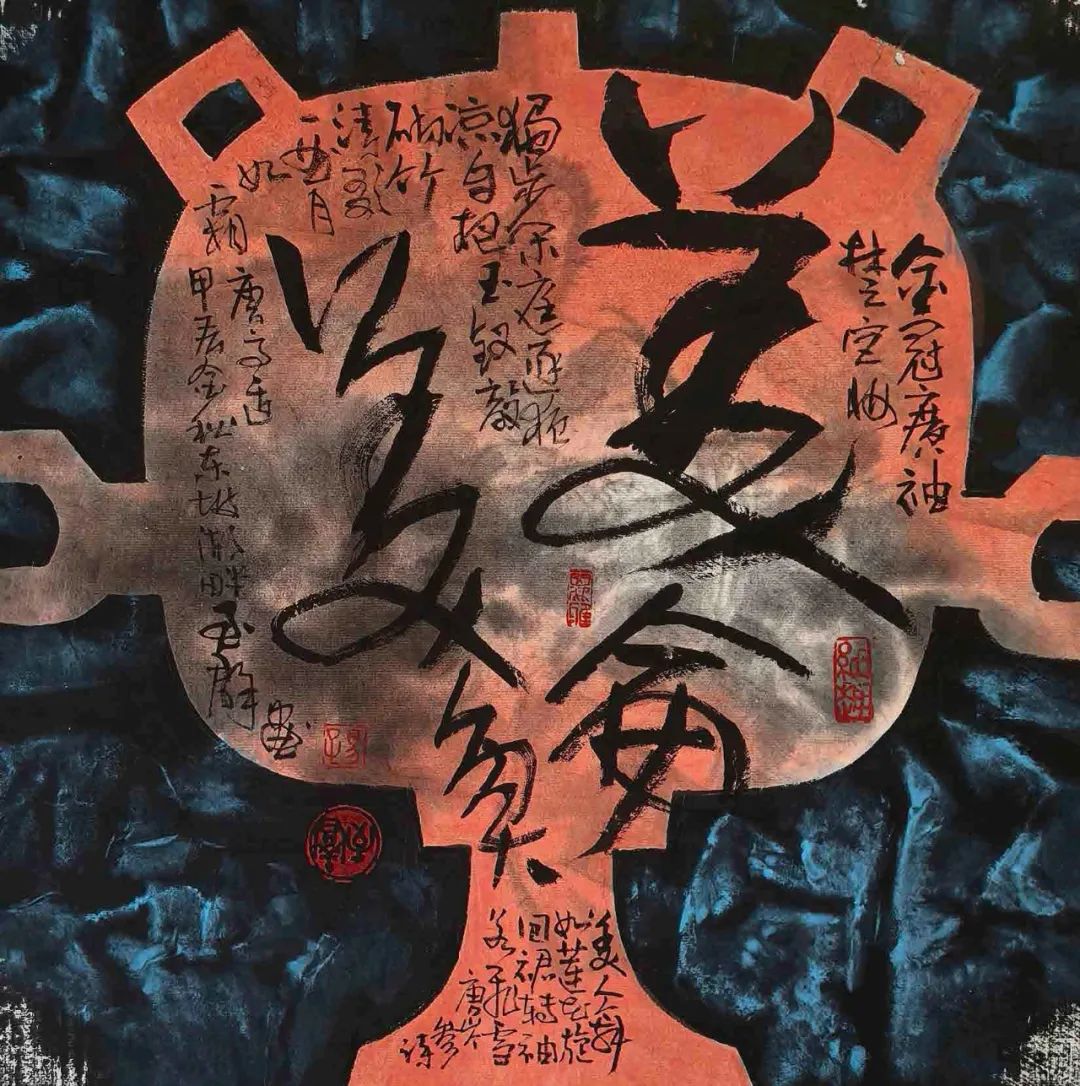

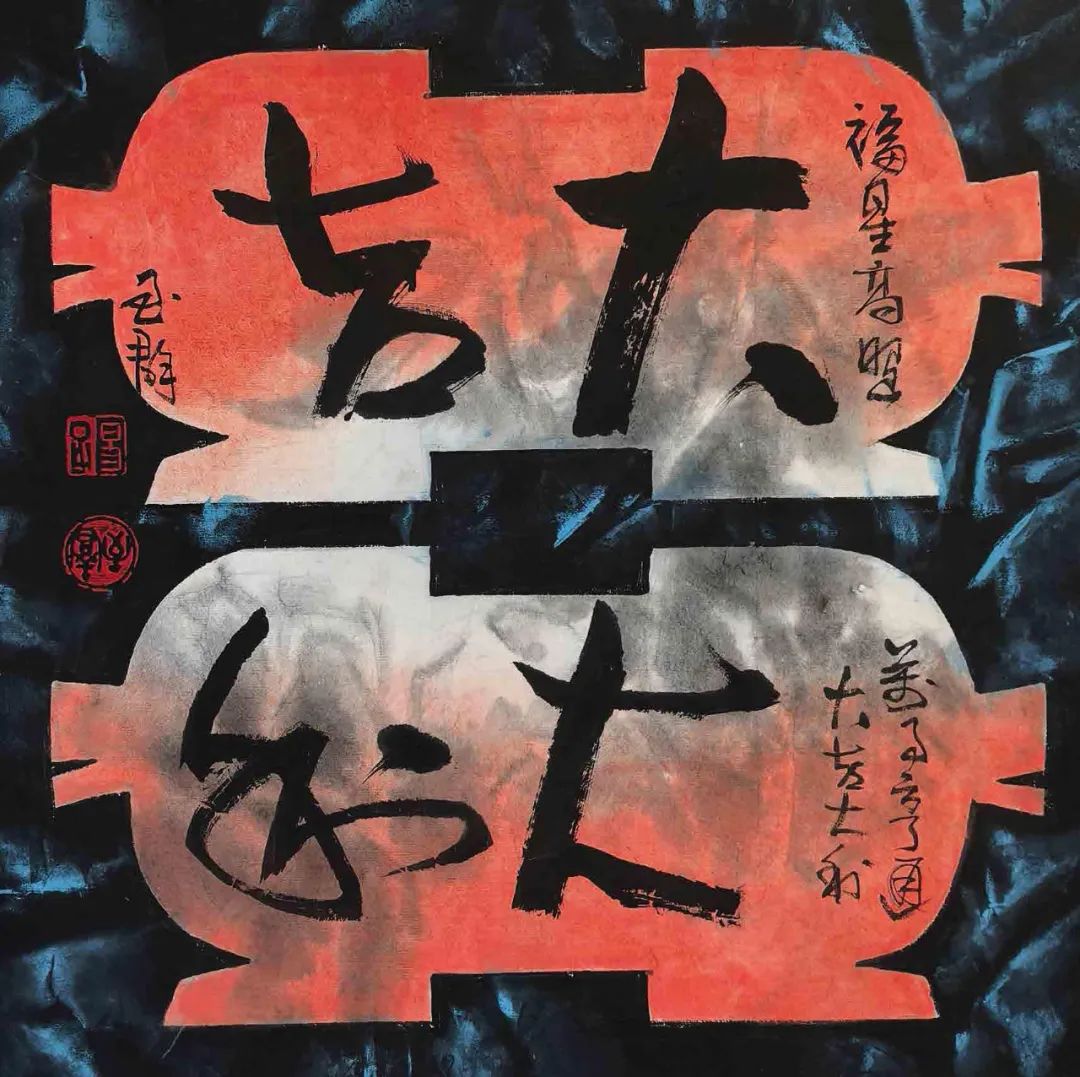

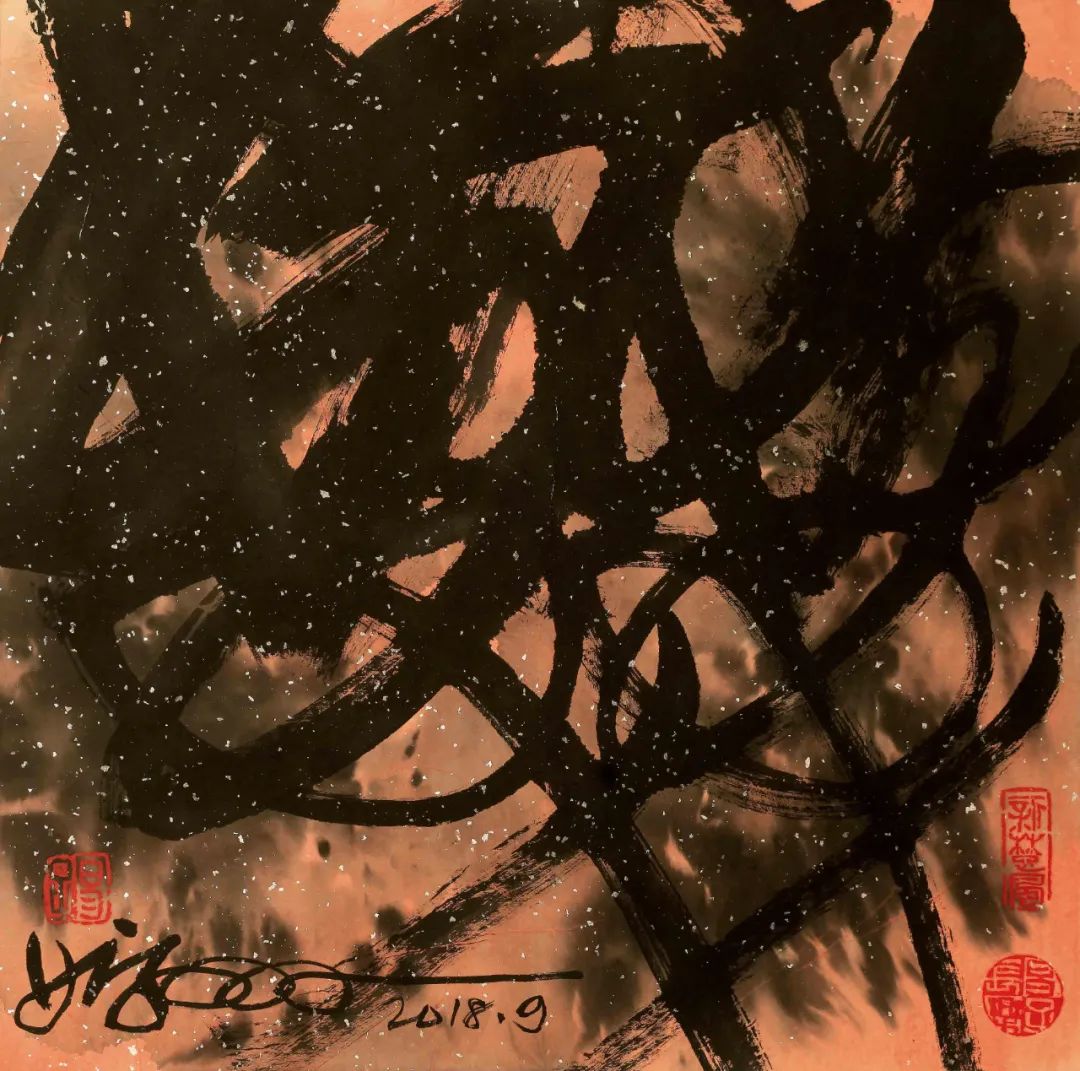

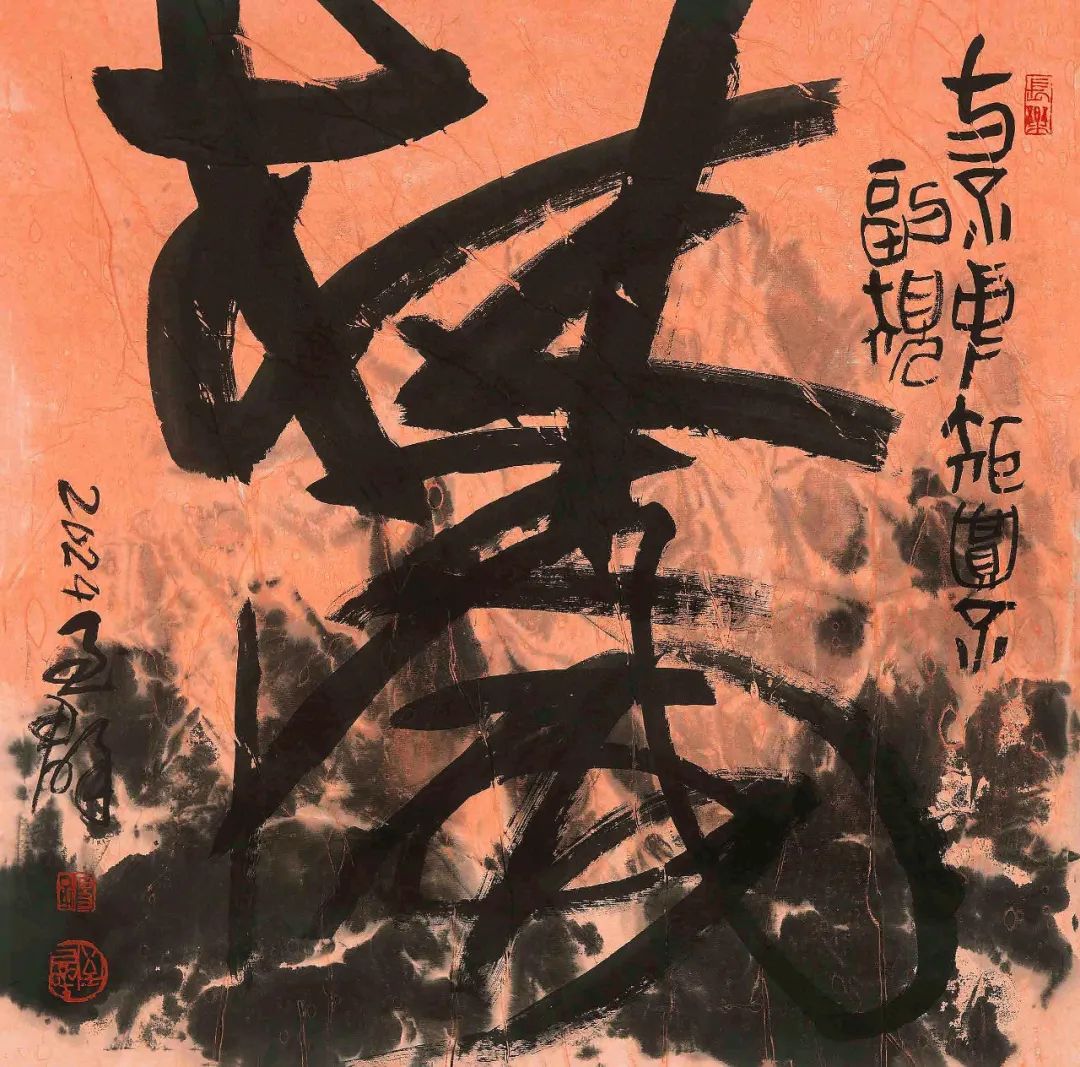

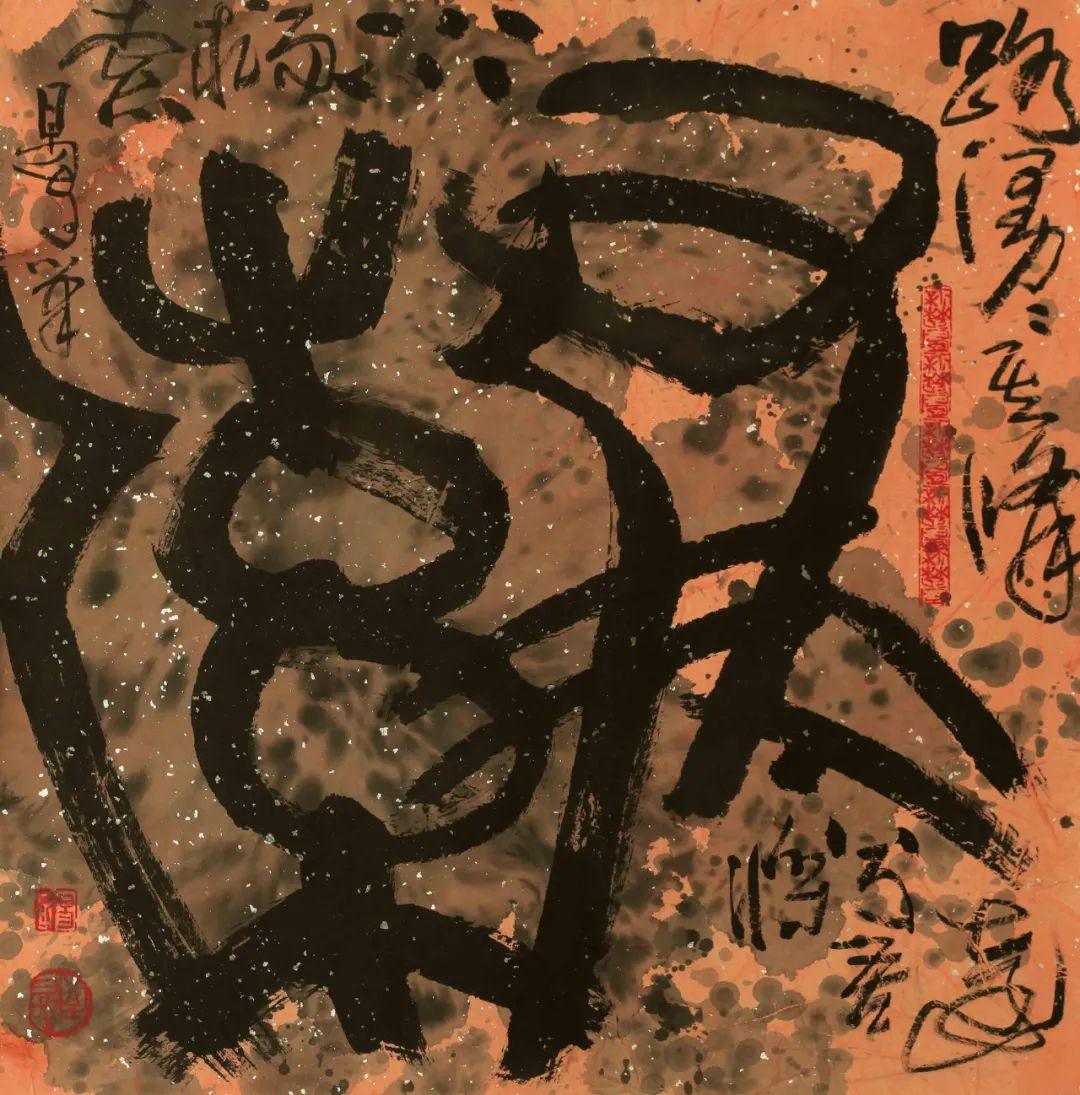

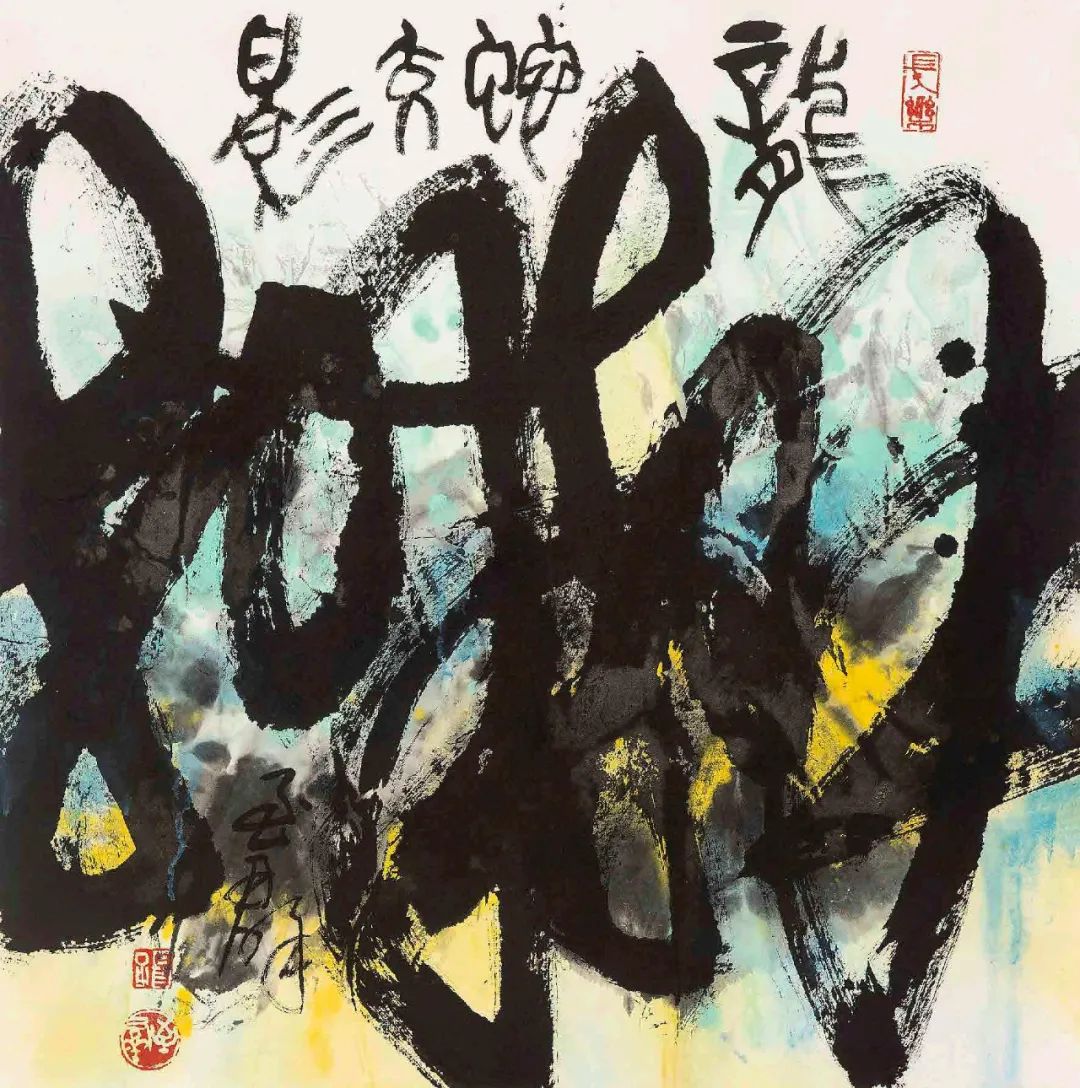

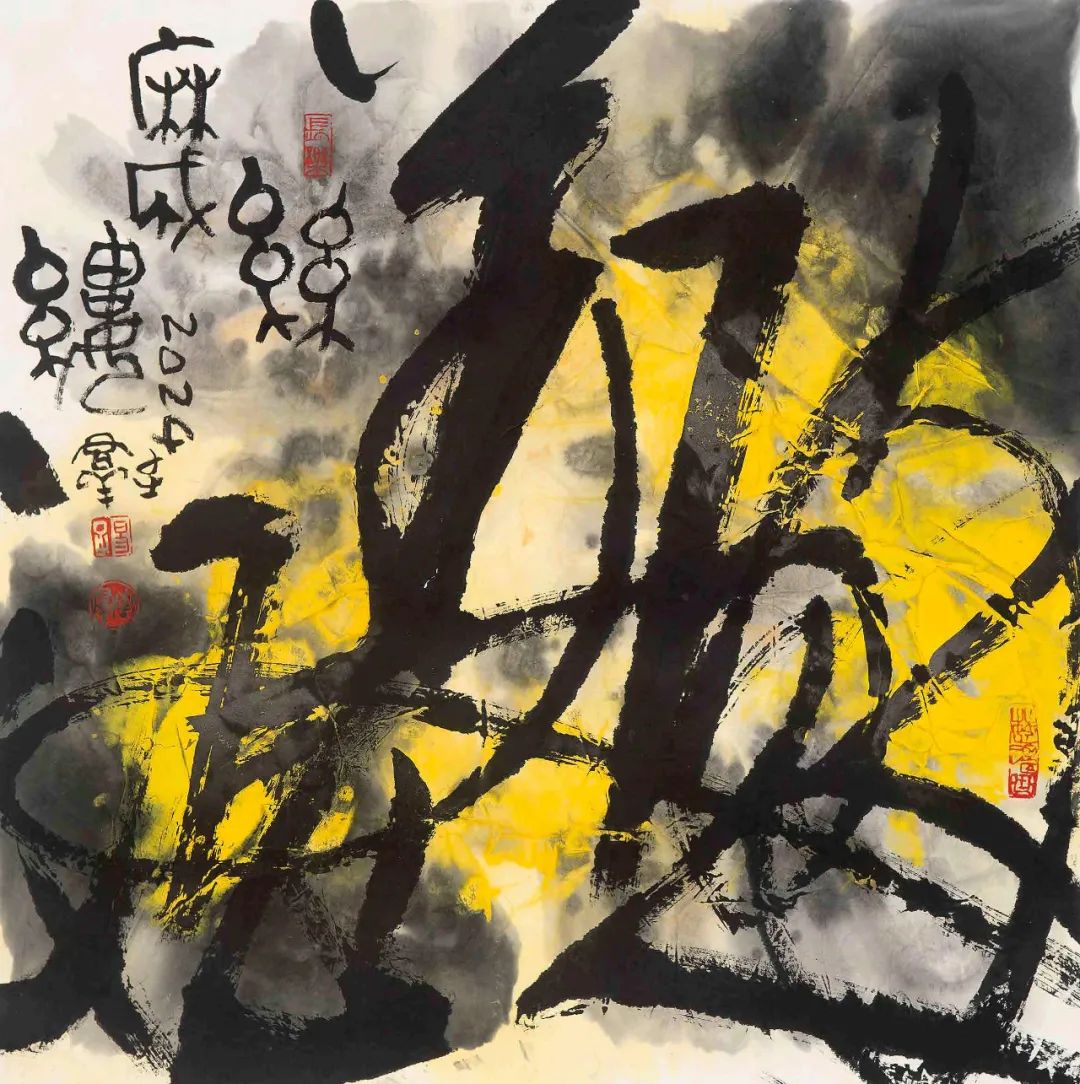

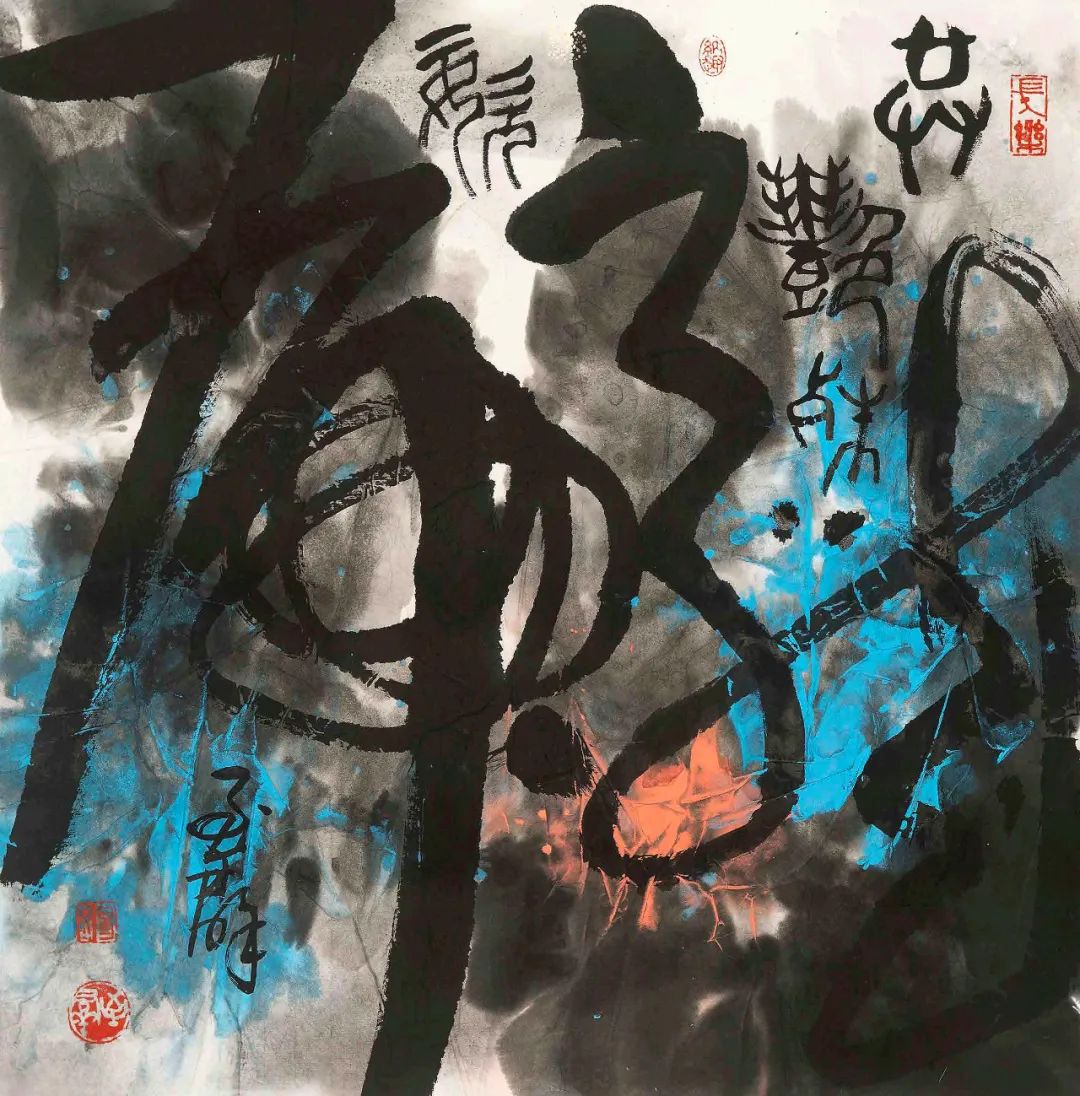

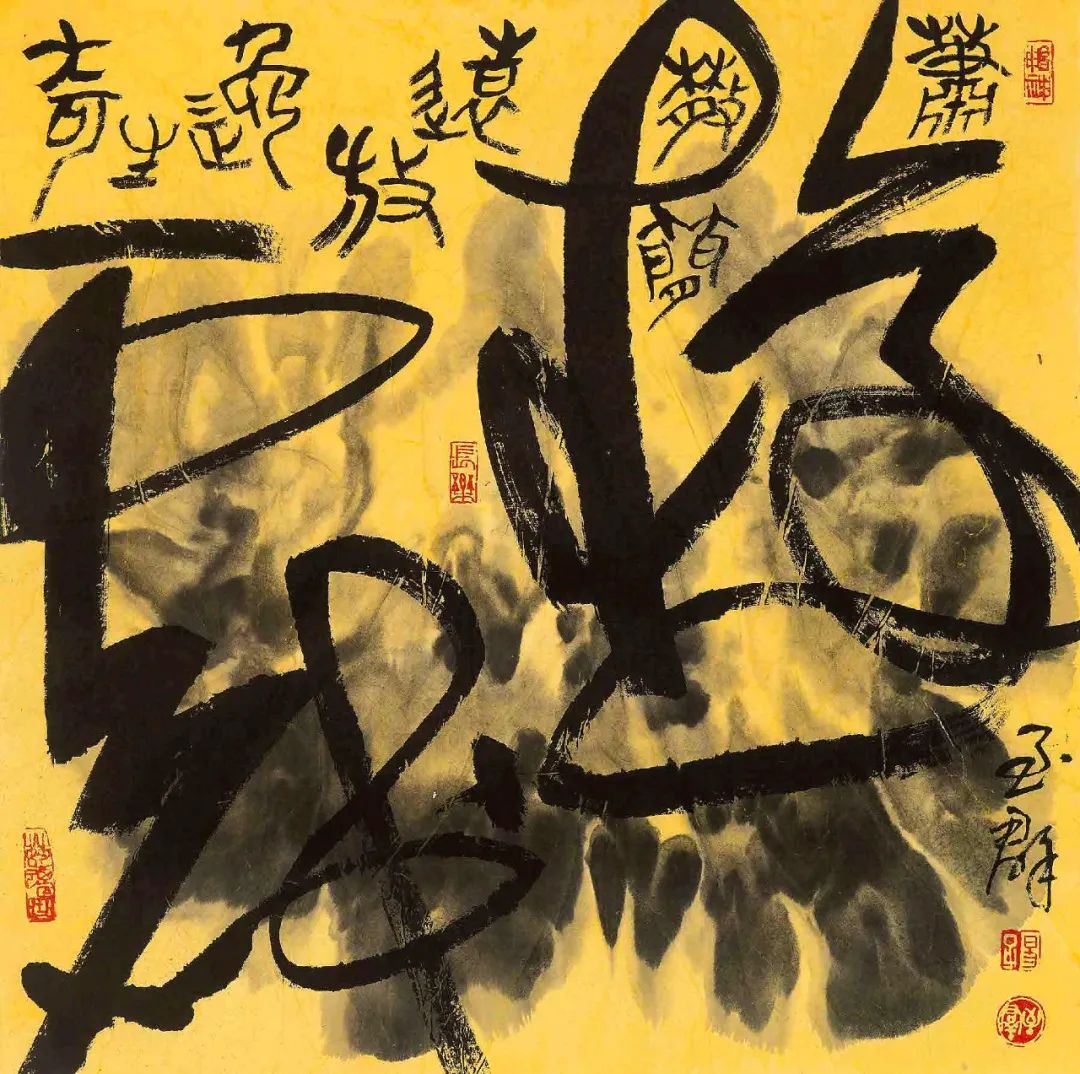

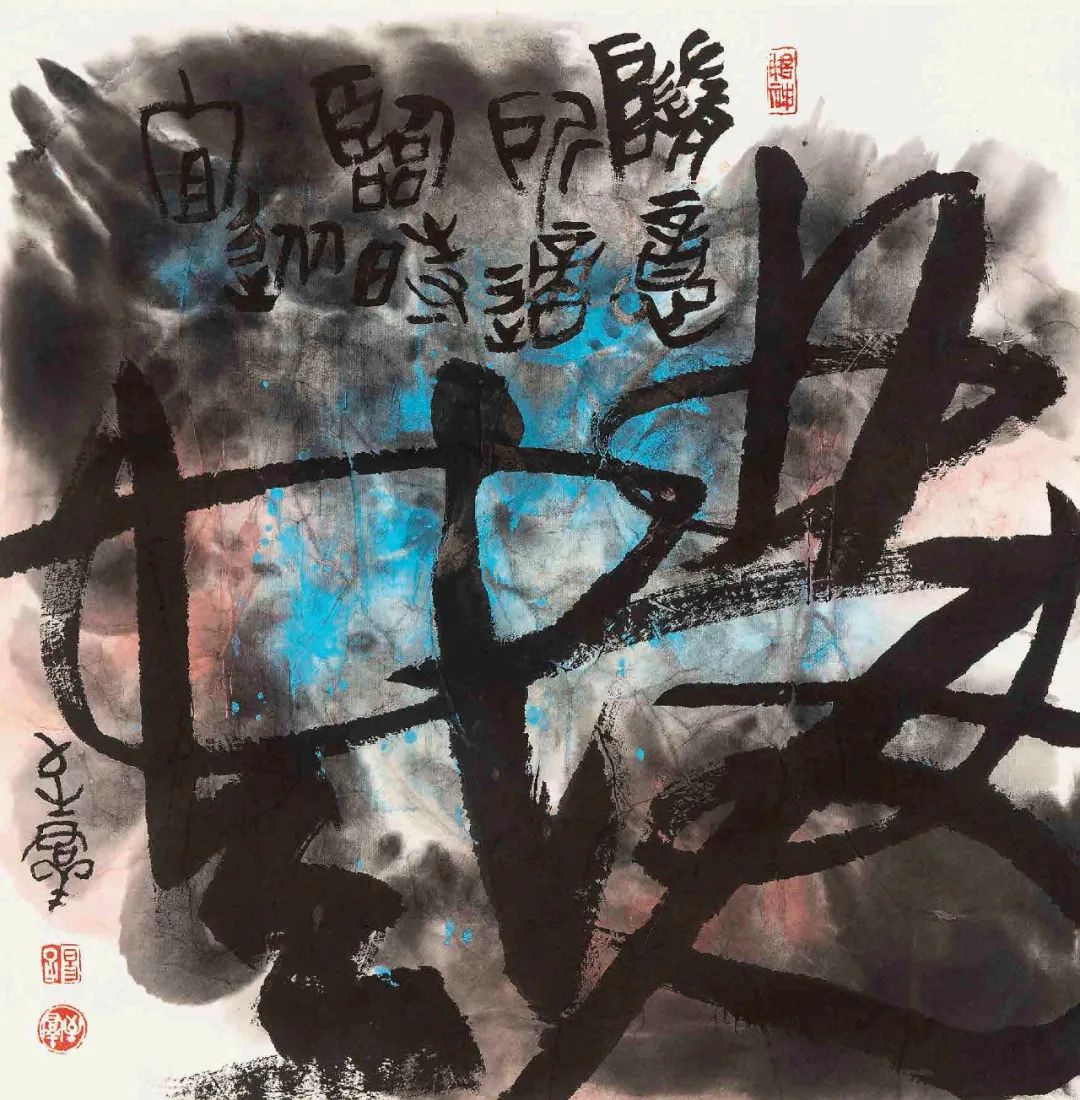

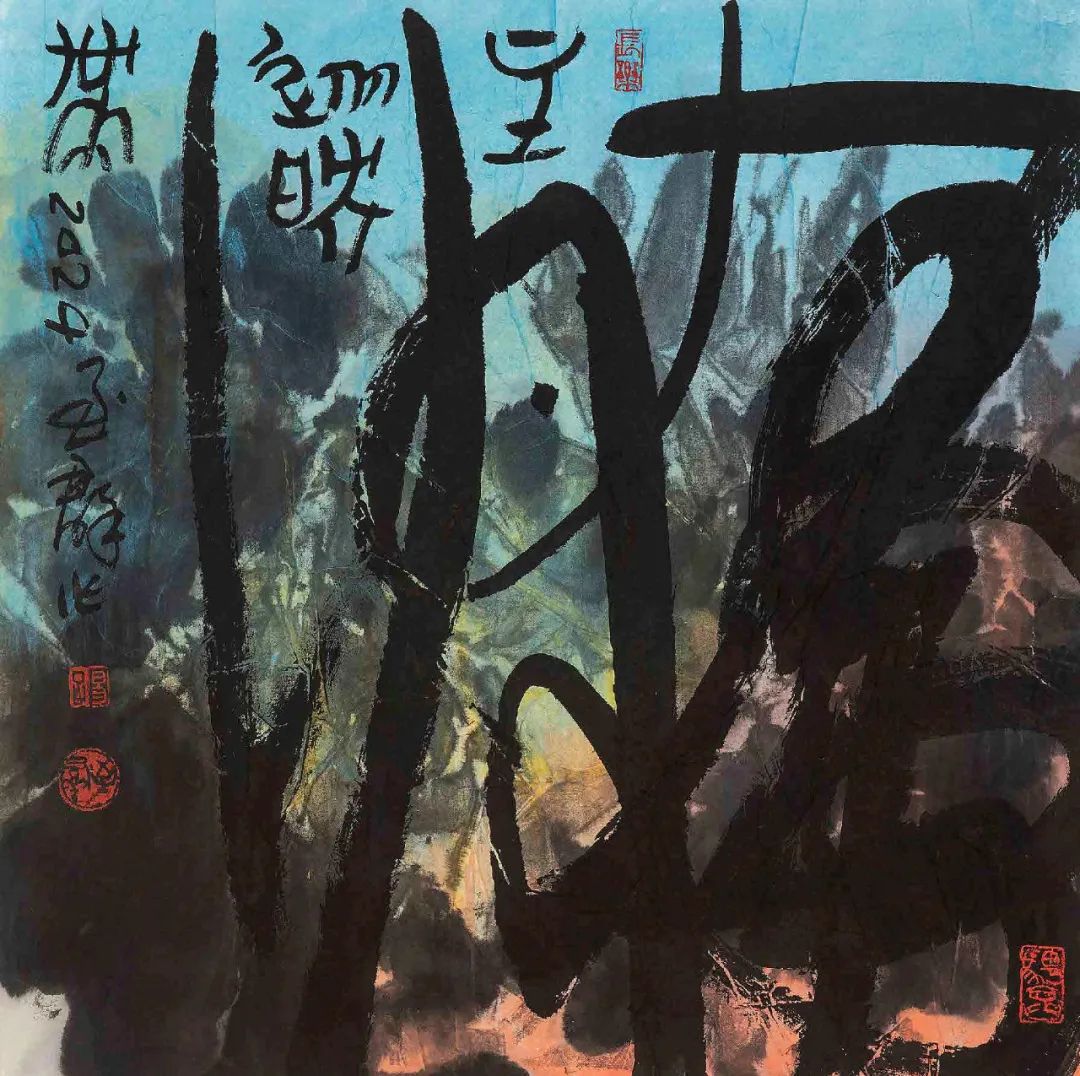

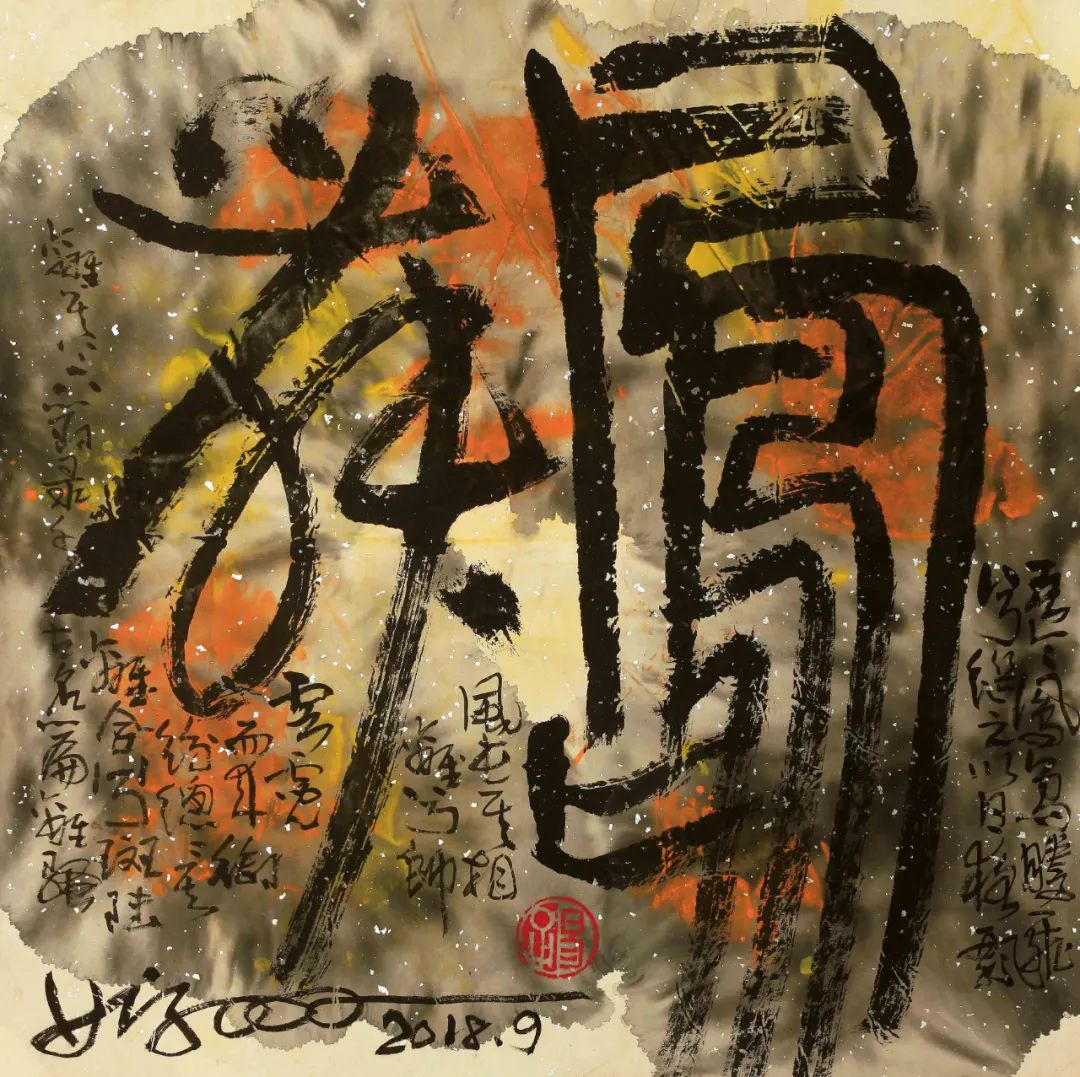

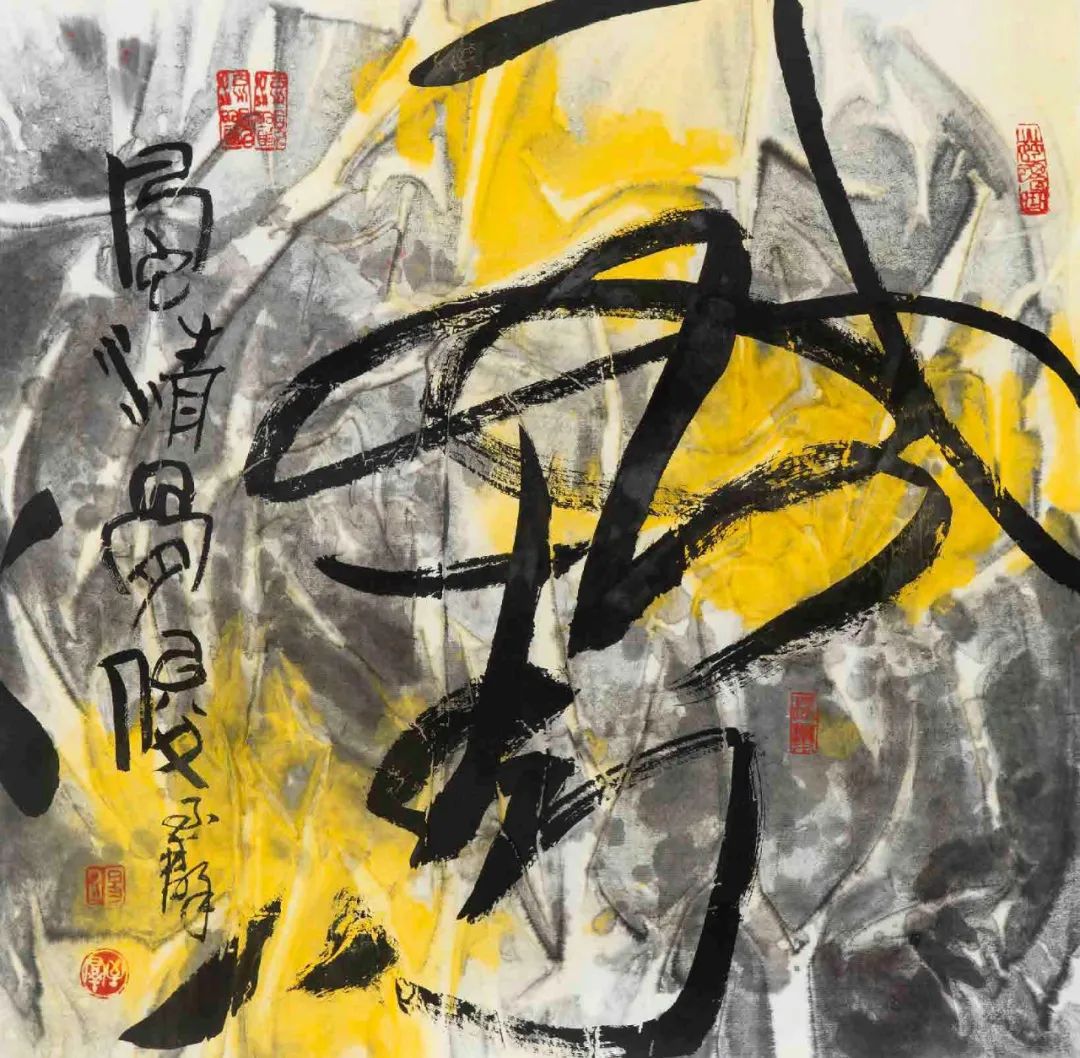

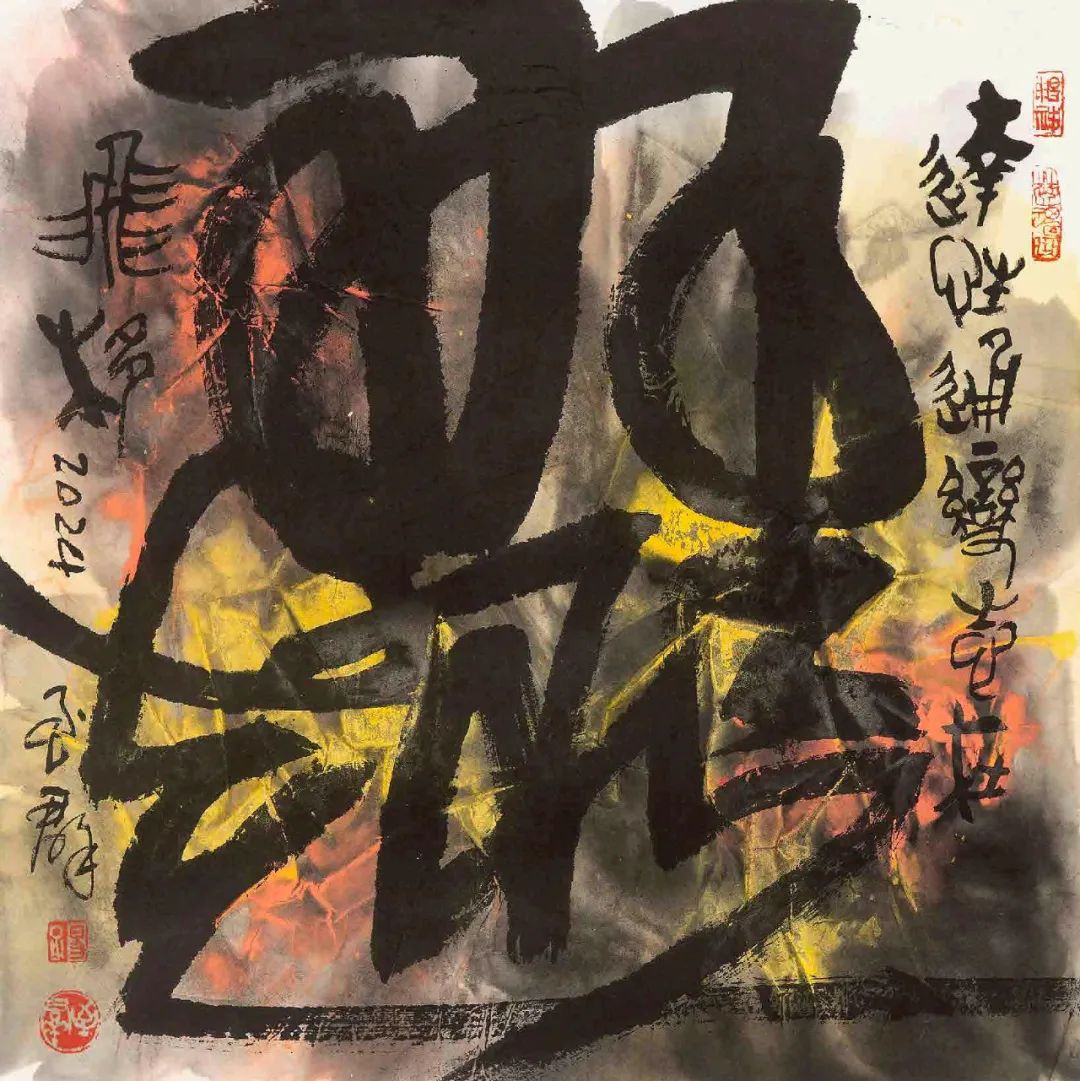

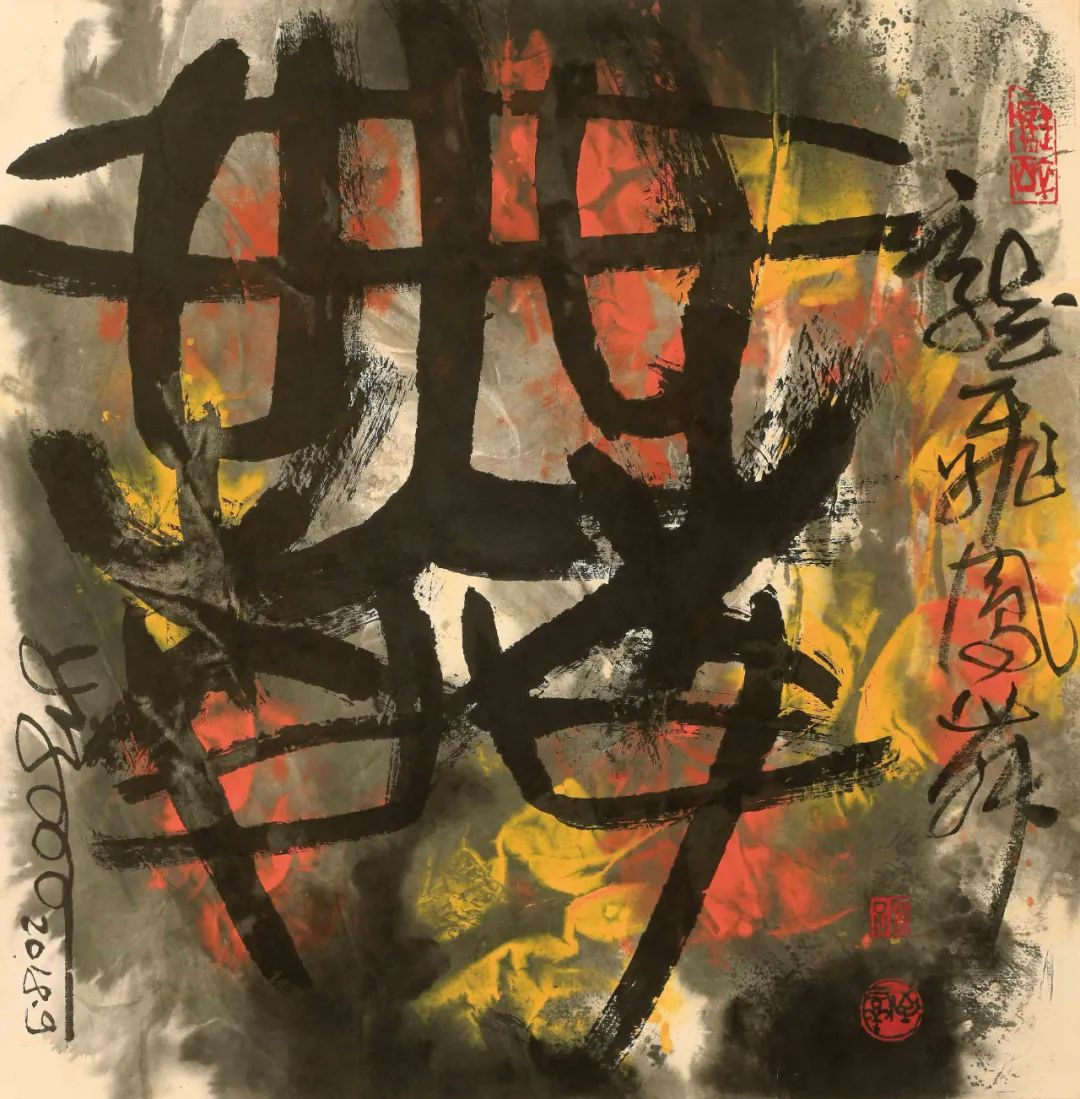

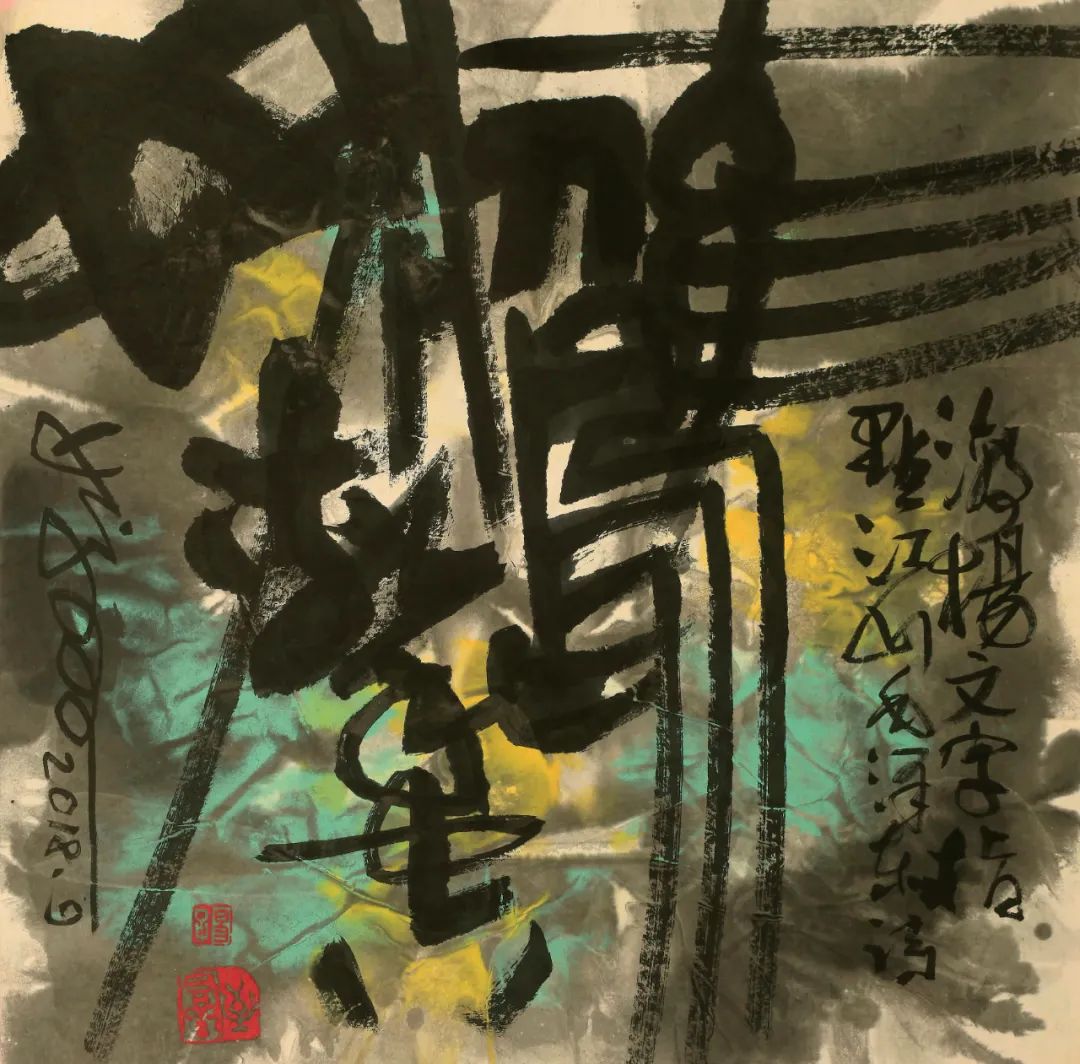

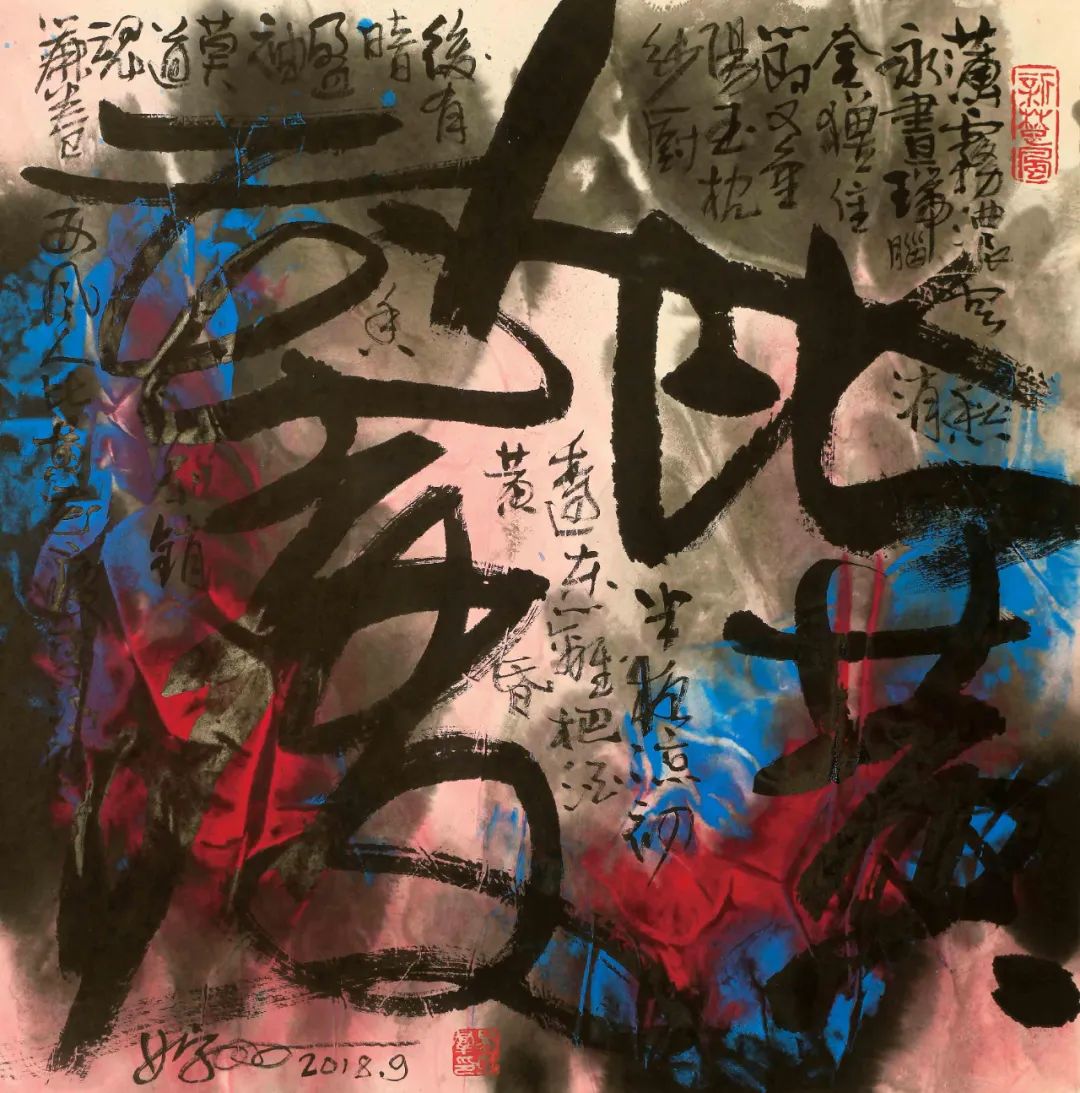

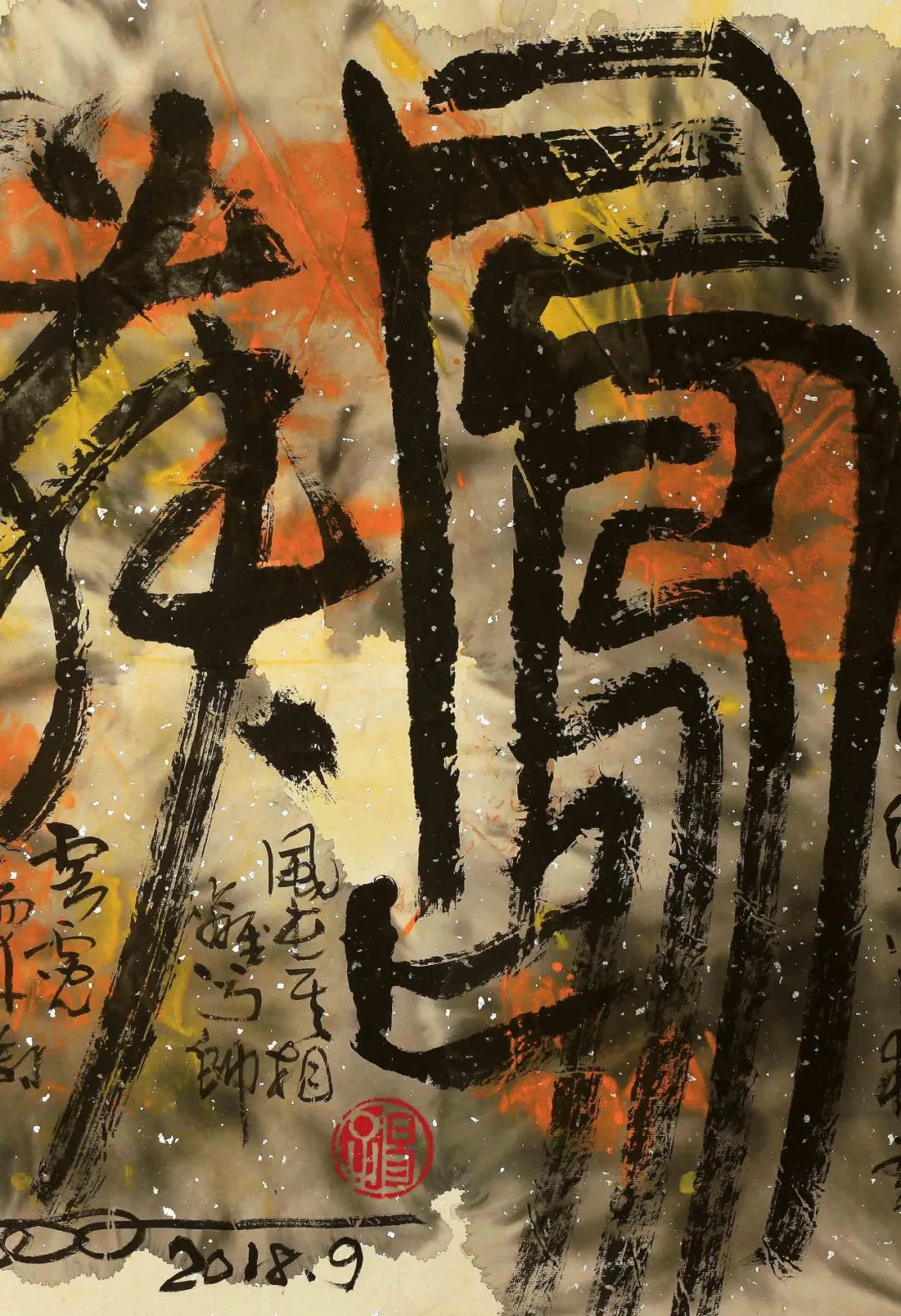

易至群题《破界》

易至群,男,1938年8月生,笔名易子(易经之子),湖南省邵阳市人(祖籍江西丰城)。1960年毕业于广州美术学院中国画系首届本科班并留校任关山月教授助教。师从关山月、黎雄才、杨之光等大家。2023年荣获海南省南海文艺奖“终身成就奖”。现为海南大学亚太美术创作中心主任、广州美术学院校友会海南分会会长、海南大学艺术学院教授、中国美术家协会会员、国家一级美术师、终身享受国务院特殊津贴专家,美国华人美术家协会名誉主席、海南省美术家协会顾问、海南省中国画学会顾问、武汉画院特聘艺术顾问等。曾任湖北省书法家协会理事,武汉市文联委员兼武汉画院、武汉书法家协会秘书长。

中国画作品《诉村史》《追花图》《豆选》《冼星海作曲》《九歌图》《离骚辞意》六幅自1963年至1994年六次连续入选第三、四、五、六、七、八届全国美术作品大展,三十多次参加国内外重大展览并获奖,《美术》月刊(1999/4)(2024/5)两次发表评论文章并专题推介,被评为《中国人物画一百家》《中国花鸟画一百家》。2024年8月6日至8月11日,“惊彩绝艳新楚风——易至群画展”暨学术研讨会在中国国家画院美术馆举办,展览作品集中呈现了易至群从艺60多年来的艺术创作成果。著名文化学者、美术评论家王鲁湘认为:易至群是当代画坛“文化寻根”的代表性画家,是“荆楚文化”的探拓者和坚守者,是锻造中国画“新楚风”的先驱人物。 作品为中国美术馆、中国国家画院(中国画研究院)、湖北美术馆、武汉美术馆、广东美术馆、广州美术学院美术馆、岭南画派纪念馆、深圳关山月美术馆、海南省博物馆及美国、法国、德国、日本、韩国、新加坡、台湾、香港等十多个国家与地区的文化博物馆及私人收藏,在海内外举办个展、联展十多次,出版专著《易至群画集》《易至群书法作品集》《楚韵国风——易至群书法画作品集》等数十册。

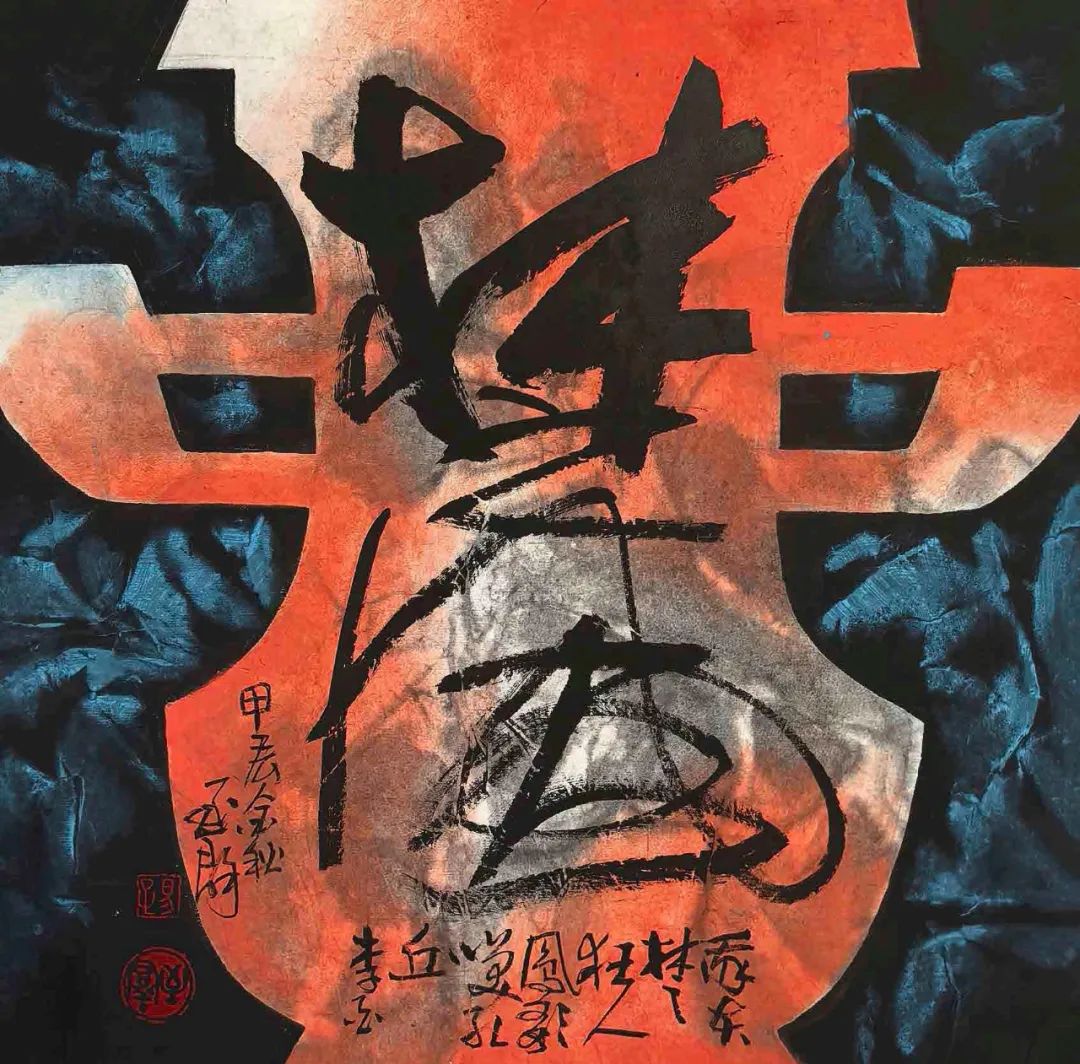

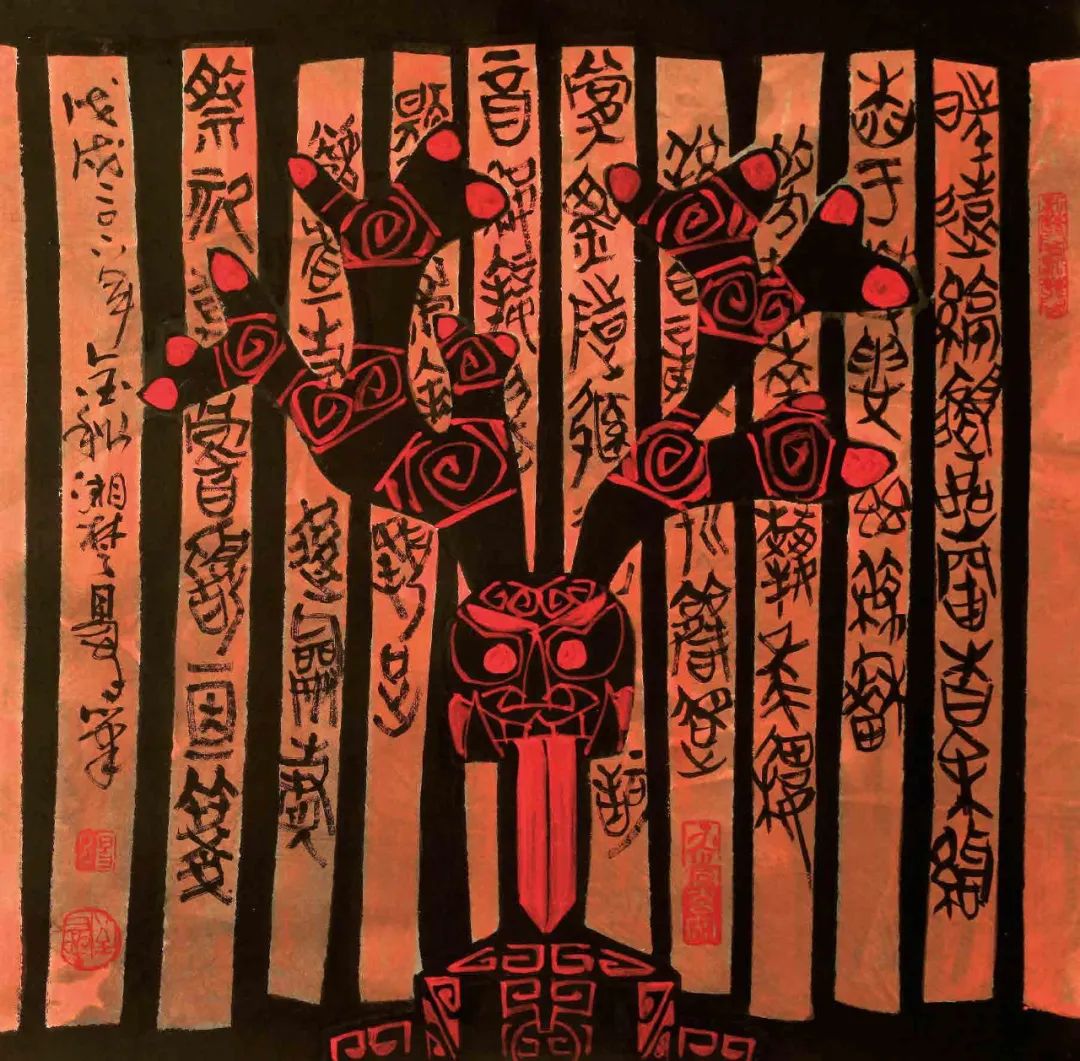

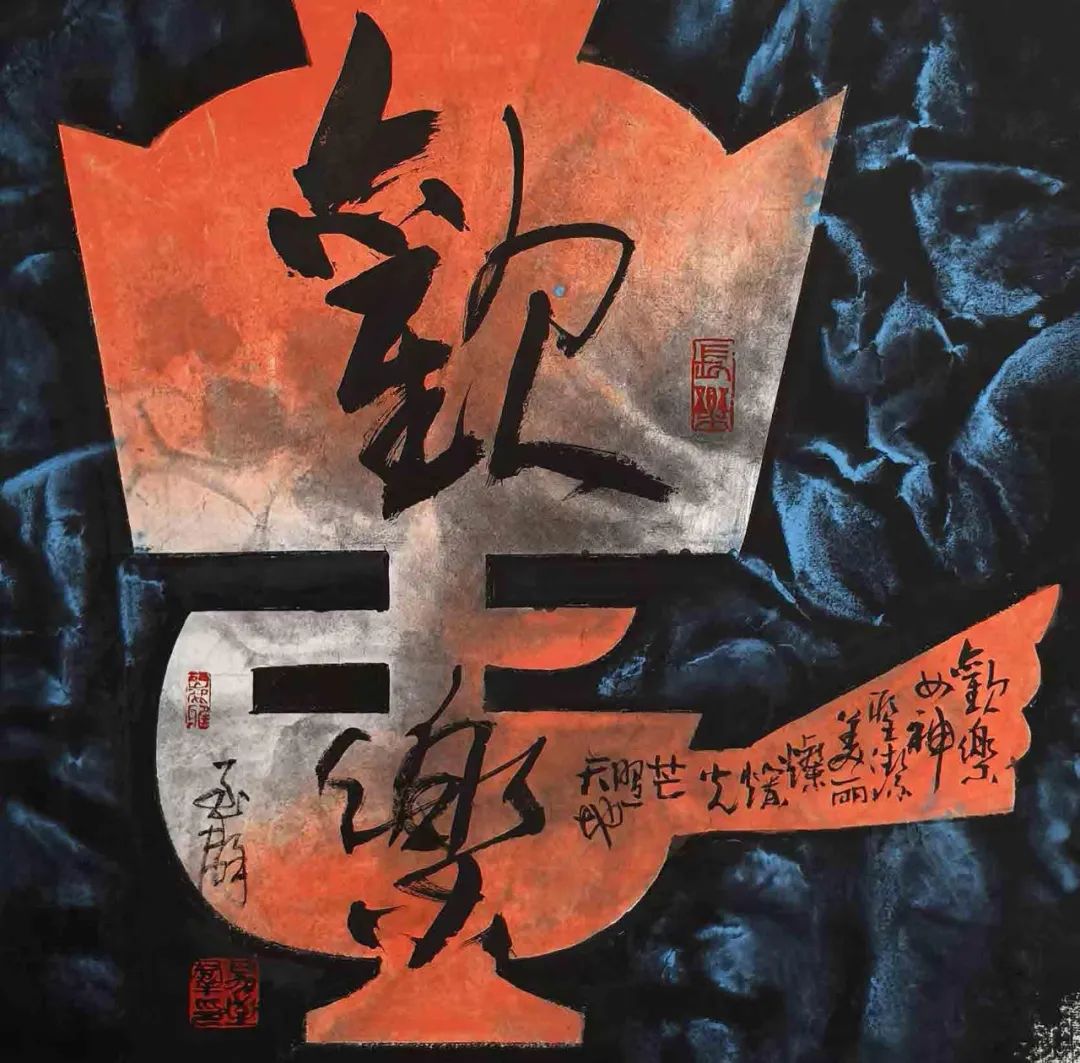

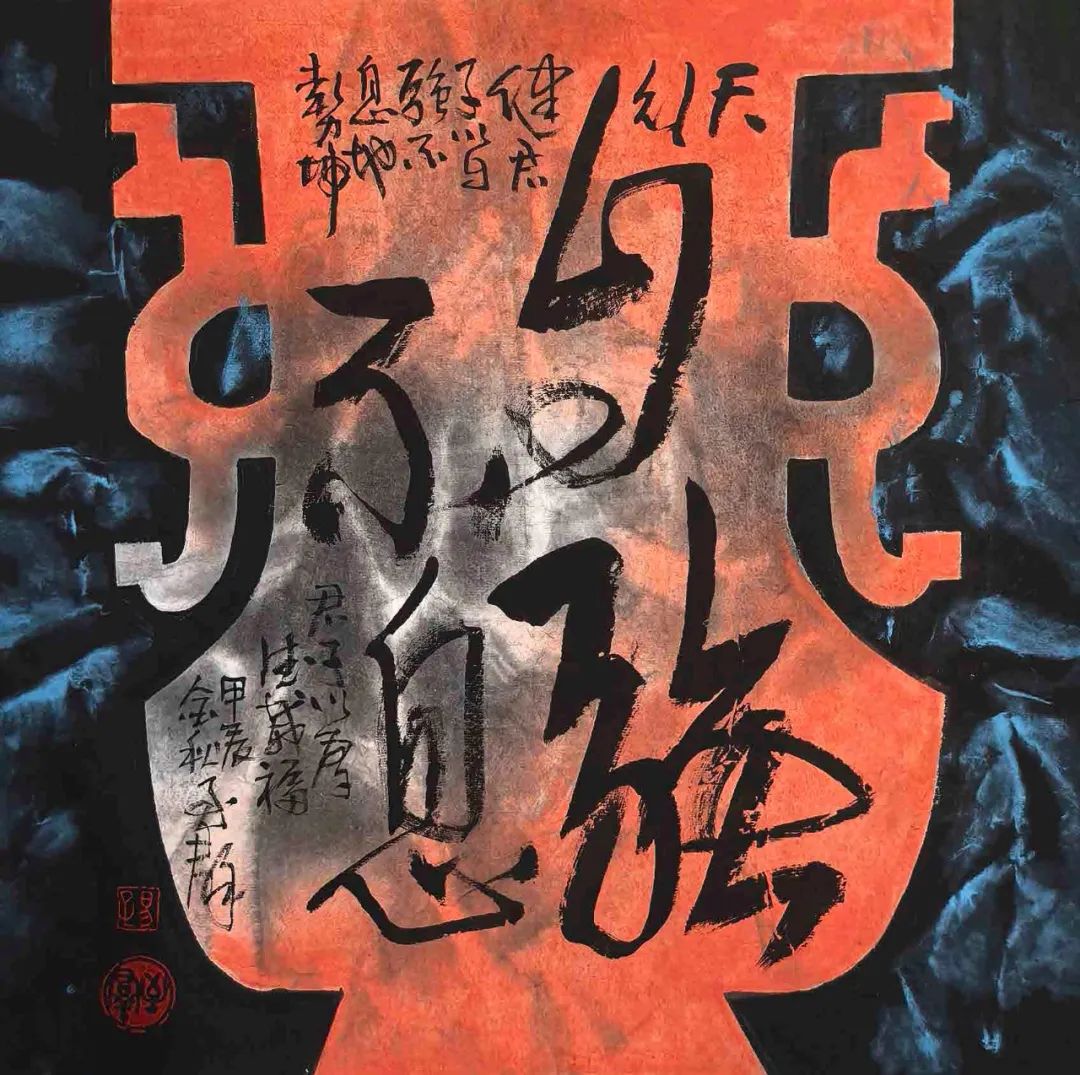

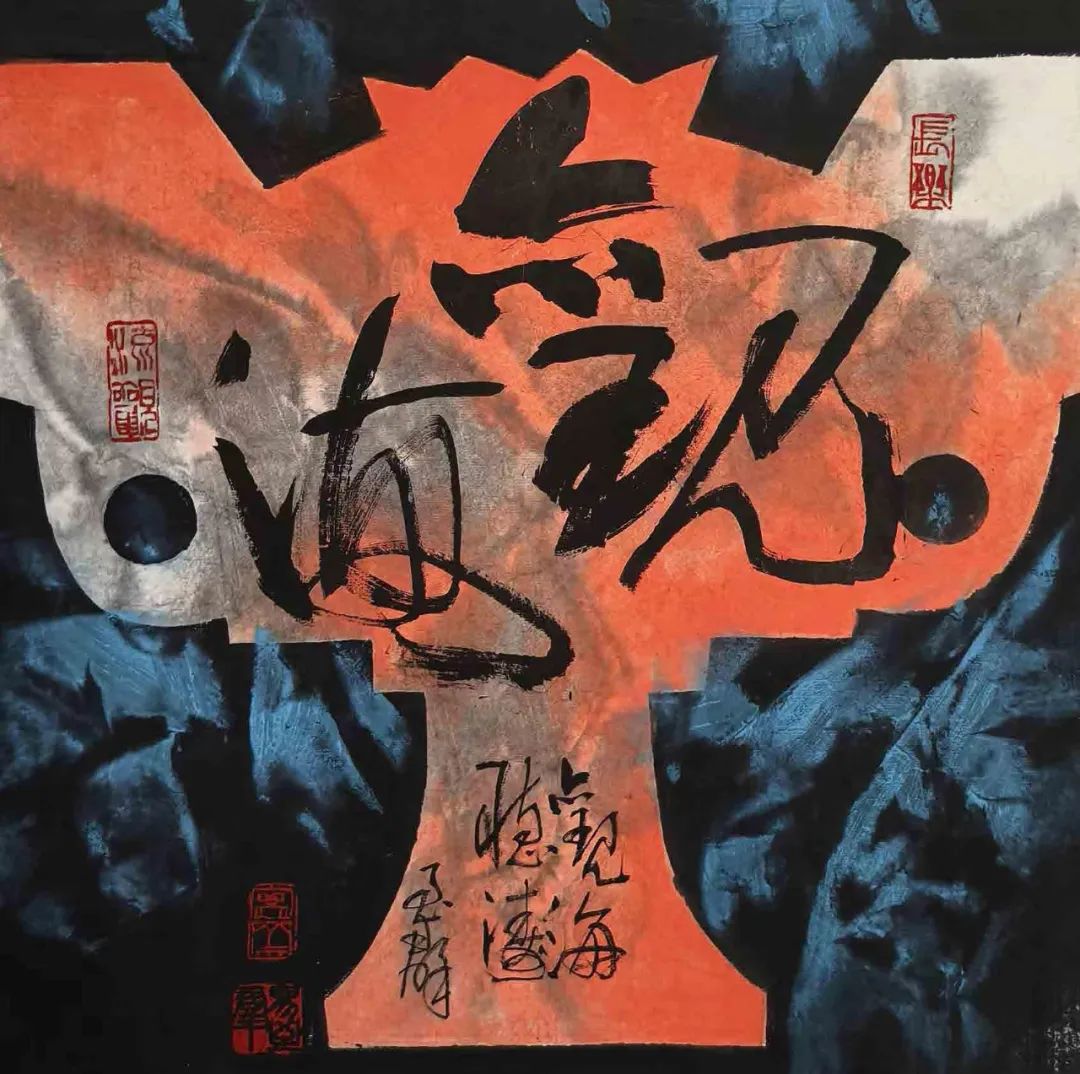

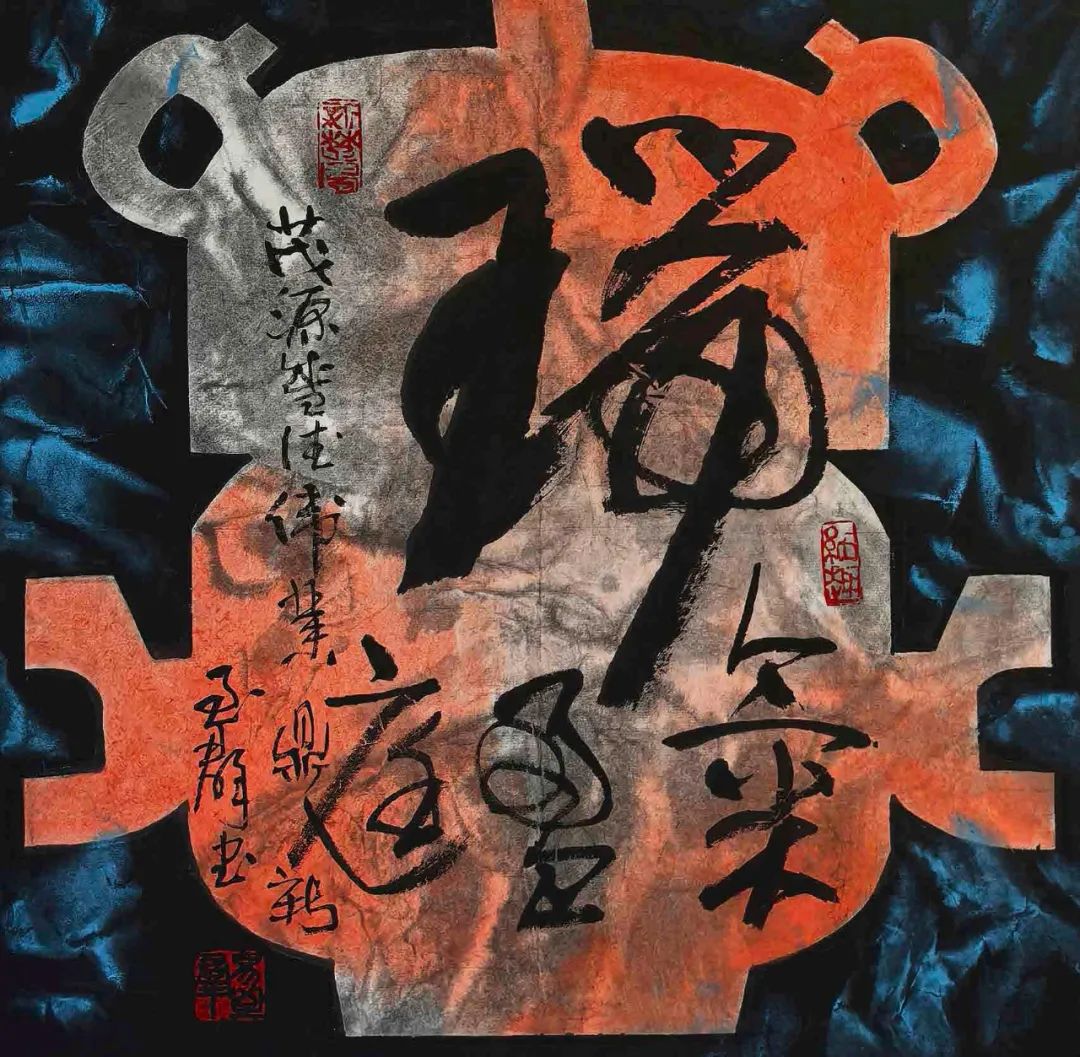

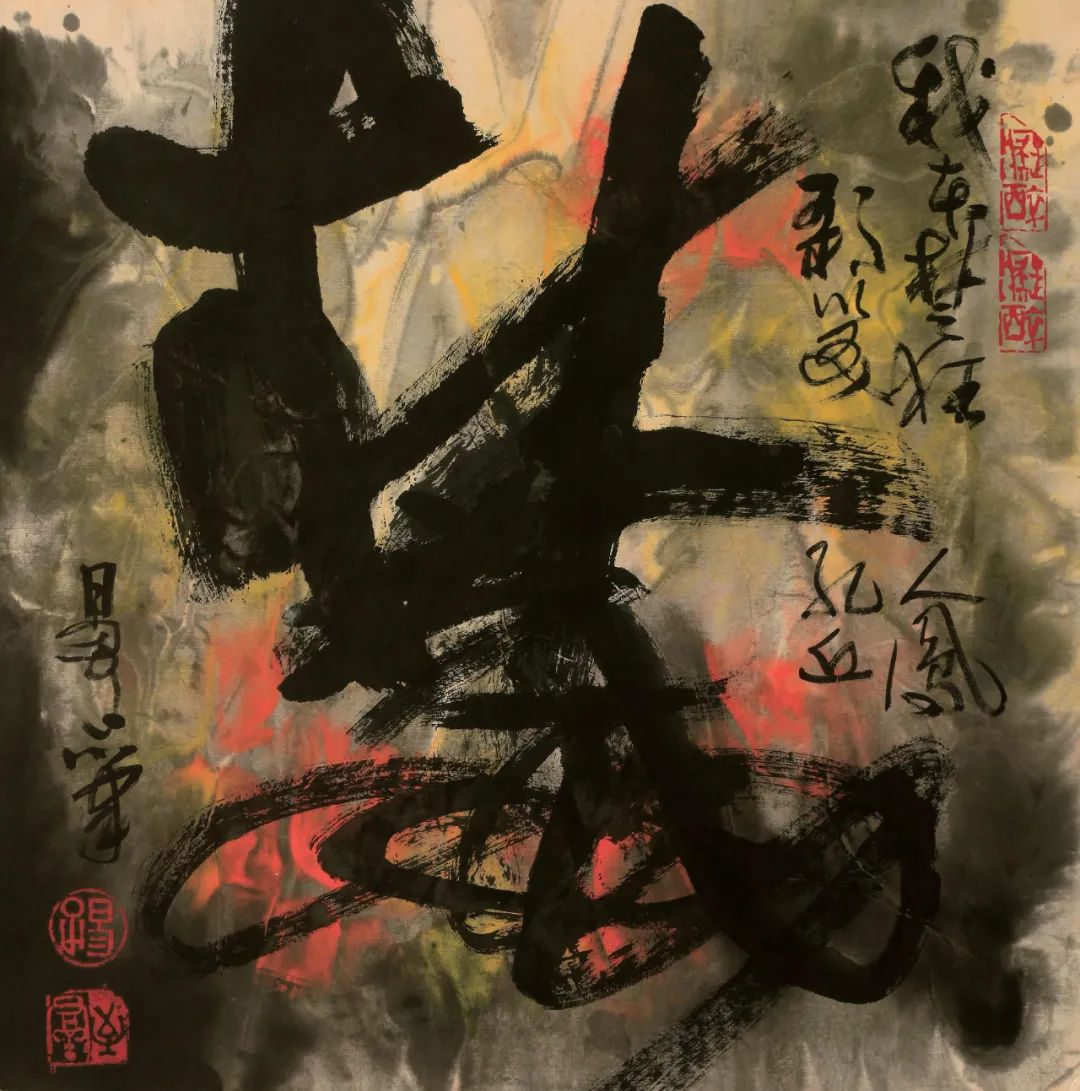

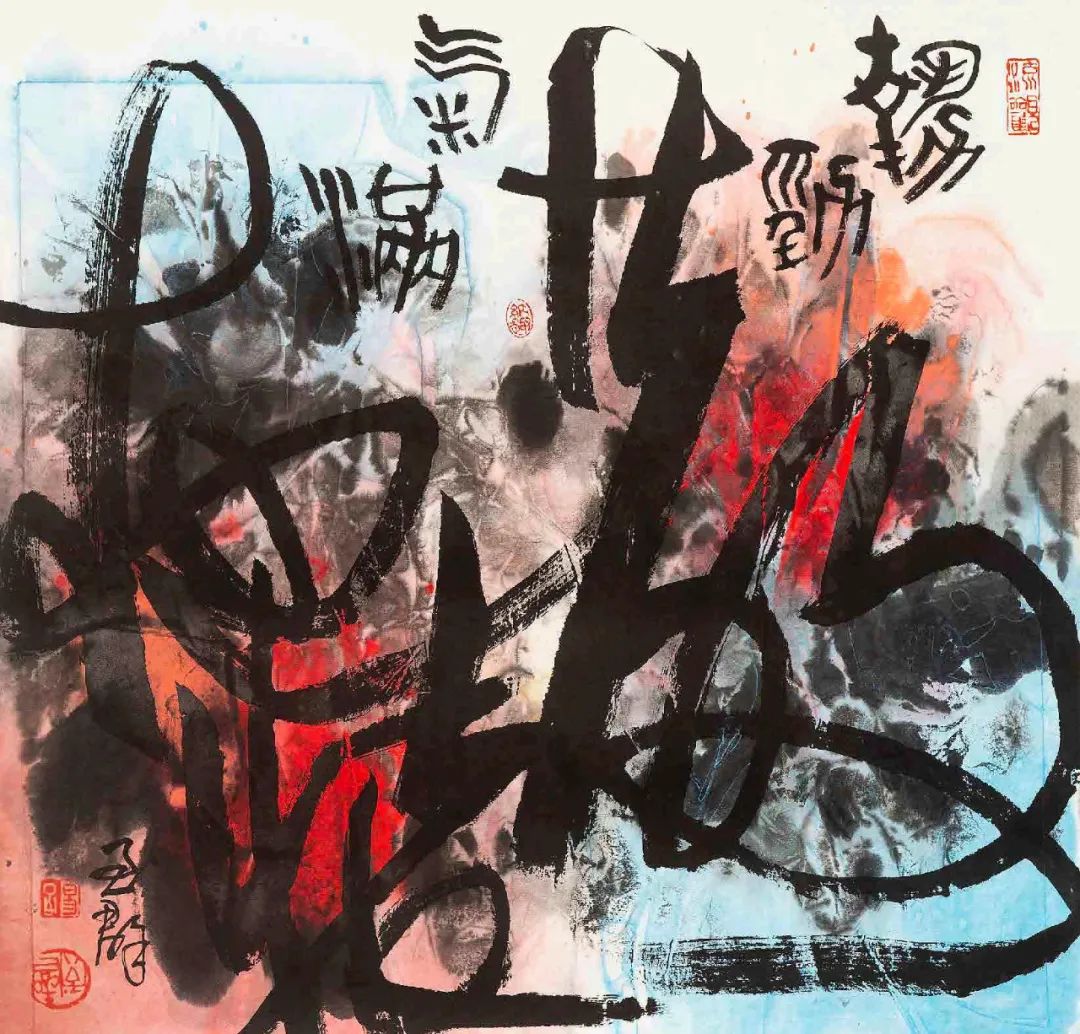

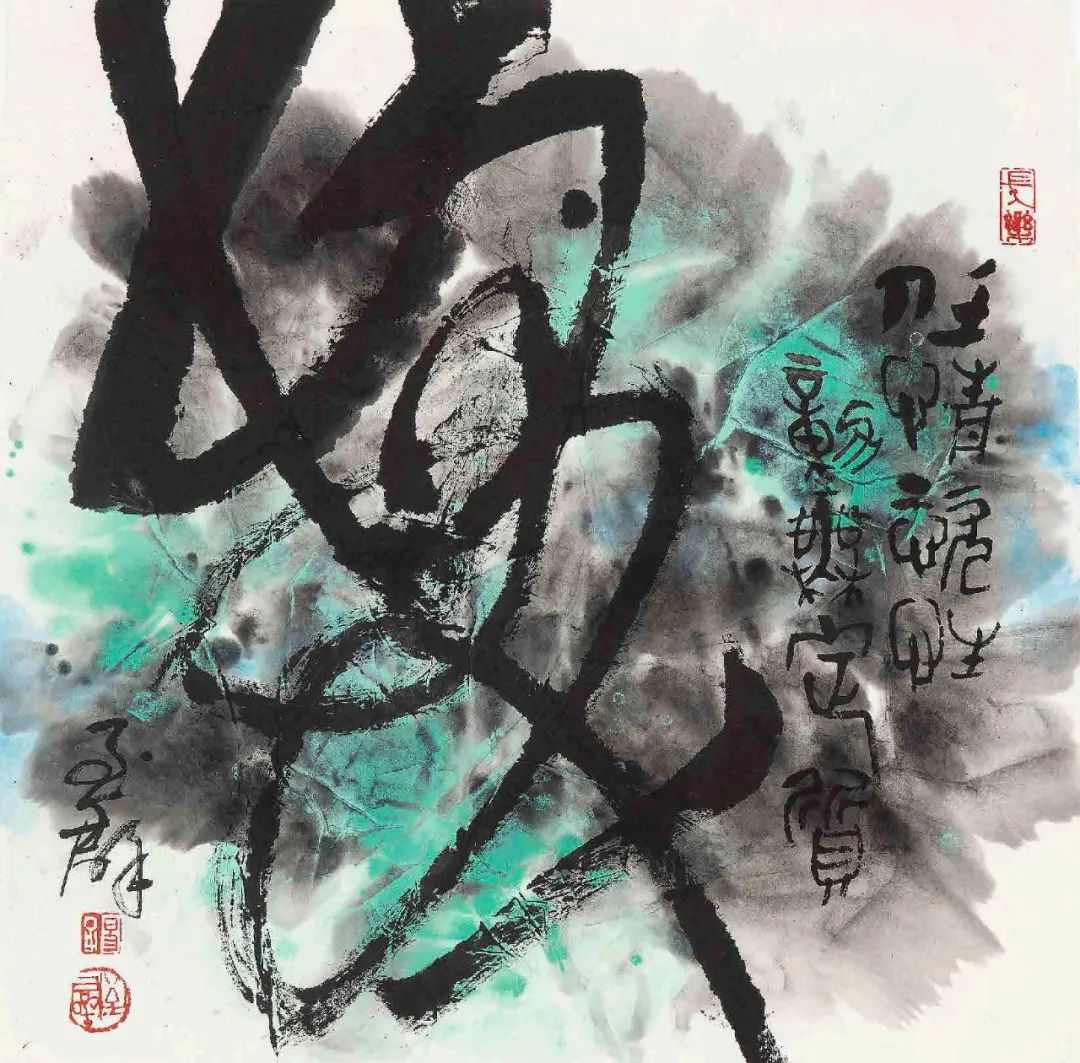

耄耋之年的老艺术家易至群的画展在中国国家画院举办,百余幅不同时期的精品力作,个性鲜明、张力十足,向我们展示出奇谲的想象、浪漫的诗意、澎湃的激情和充沛的生命。易至群丰富多变的人生轨迹表明了他求新求变的个性。祖籍江西,生长于湖南,在50年代末在广州美院上学留校任教,80年代后又调至武汉画院工作,开始深入楚文化的学习与创作实践,在海南建省后不久调至海南大学,2000年后又旅居美国十年。在长达六十余年的艺术生涯中,他始终以转化传统的方式坚守传统,放笔抒怀,将自己对于中国历史、中国传统与中国绘画的思考与感受,转化为浓墨重彩的国画作品,并赋予其鲜明的个性色彩,成为有代表性的艺术大家。求新求变,与坚守传统,似乎是矛盾的对立,但却是硬币的两面。在追随改革开放大潮、走遍大洋彼岸的易至群这里,传统与当代,有着特别的意义。首先,他的创作题材,具有强烈的传统性。无论是“楚骚辞意”,还是“敦煌舞韵”,无论是苏轼、李清照,抑或洛神、钟馗,以及传统戏曲人物,都是中国文学、艺术中老百姓耳熟能详的人物故事。在他的绘画当中,巨大信息量来自文字、书法、历史、考古、文学,包括他对楚文化大量视觉符号的熟悉与运用,让人不知不觉陷入中国传统意义符号构成的图像之中,实际上再造了这些中国传统人物故事的全新视觉图像。其次,他坚持以中国绘画的材料与中国传统绘画的技法,进行中国画的当代转型。他借鉴中国壁画与漆画的成果,包括汉画像石的叙事方式,以长卷式构图、连屏画方式,讲述他的故事内容;他持续不断地进行色与墨的探索,力图将浓墨与色彩交织交融,除了他代表性的红黑两色楚风绘画作品外,还有许多在色彩关系上的有益探索,浓墨与绿色、浓墨与淡紫,“墨彩互混互融不可互盖互压互托互叠也……墨彩互为衬底,于透明半透明之间混沌之迹隐约可见”,也因此“浓墨重彩”成为他的个性之有机部分;他有非常好的书法功底,持续探讨书法与绘画的关系,以浓墨、淡墨与画面相呼应,书法不仅是画面的落款题名,更是画面的有机组成部分,他在2018年创作的《书法画》系列,于抽象中饶有意味,当代意识鲜明,墨彩辉映,个性独特,让人叫好。第三,他坚持中国绘画的叙事性,抒情性,平面性。在西方现代艺术发展的过程中,叙事性、故事性被排除于艺术自律之外,艺术的纯形式性一度被当作最高追求,但在易至群先生这里,绘画的故事性被当作中国画的传统特性而刻意保留,大力发展;关山月先生曾赞他“有很好的基础,一是造型能力,二是书法修养。”但他不用素描的造型,只用线条勾勒,并以简单晕染来描绘,他笔下的人物,是经过提炼、概括的人物形象,重在精神气质的描绘,重在运动而变化的线条的美感,因而,他的写意人物画,充满了抒情与浪漫气息,中国画的写意性,得到了保留与弘扬。他当然不是不懂得透视,在他绘画的平面性当中,也有着丰富的透视效果。如2019年创作的《反弹琵琶双人舞》,近看与远观,就有完全不一样的视觉效果。我以为,在“惊彩绝艳新楚风”的意韵之外,从易至群的绘画中,还可以有更多的研究价值与启发意义:对传统的继承,对创新的开拓,是每一个艺术家必须作出的回答。既要与时代同行,有时也要与潮流保持距离,要有个性,走自己的路。在不断深入传统的基础之上,学会如何在潮流中保持定力,不必顾及何种方法何种题材何种来源,寻找最适合个性条件与个人气质的视觉呈现方式,是一位艺术家能否形成个人风格,创作精品力作的最关键。易至群如此高龄,依然创作如此尺幅巨大、色彩斑斓、数量众多的绘画作品,显现出他充沛的精力与旺盛的生命力,令人心生敬意。

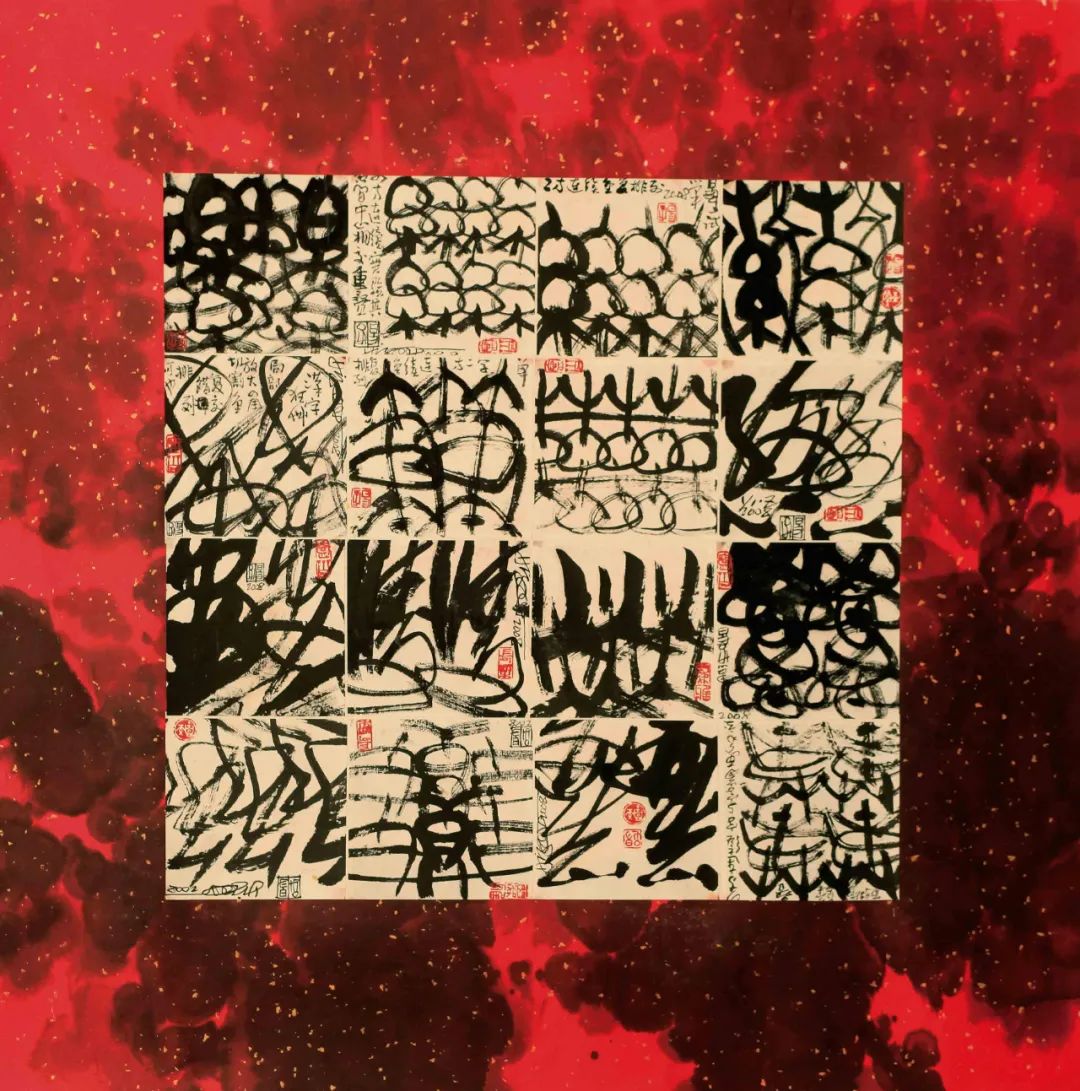

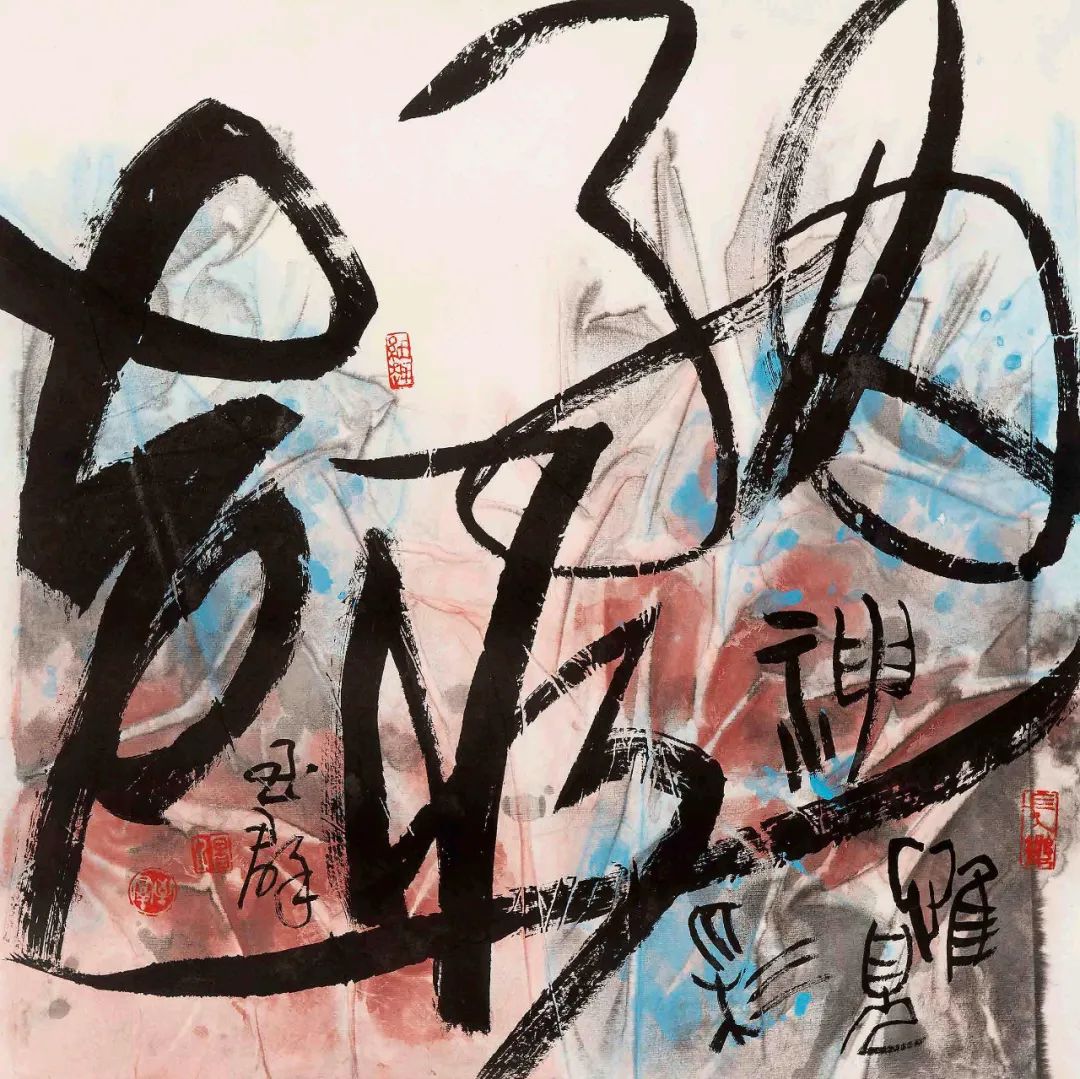

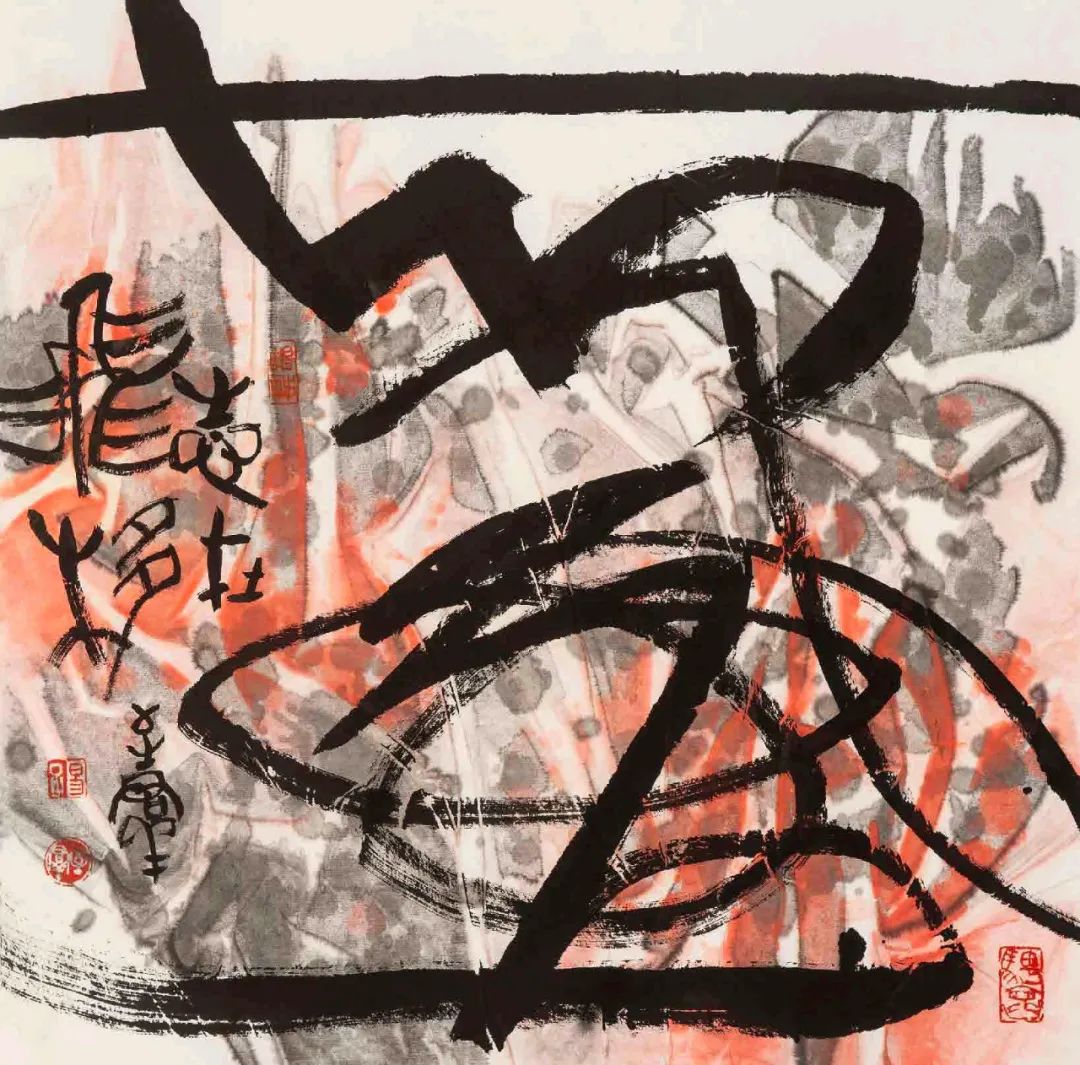

千古如新

易至群先生的书法与书法画创作,我要特别推介他的《网状书法》系列与《彩光墨影书法画》系列。在我看来,前者是在传统书法的基础上寻求现代性转换的初步尝试,后者则是在做着融抽象绘画与抽象书法于一炉的进一步探索,这两个系列作品在提取传统书法元素进行当下创造时显得更为成功,所以我特别看重。最近,在与易先生的交流中,他专门谈到了苦练中国书法的往事。他这样说道:“读书时,我在关山月先生的悉心指导下,重点临了颜真卿的《祭侄文稿》与《争座位》贴,我认为,若与王羲之行的行草书相比。王书是‘秀美’,而颜书是‘壮美’。此后,我又学了唐代怀素、张旭的大草与狂草,受益匪浅。”如果联系易先生的艺术创作加以分析,其书法功底无疑起到了相当重要的作用。《易子至群书法作品》一书由美国中联公司与西罗亚企业有限公司联合出版,较为详尽的介绍了他本人由《网状书法》系列过渡到《彩光墨影书法画》系列的具体过程。我注意到,在前期,他基本上是在传统书法的书写框架中做小改造,比如作品《铸魂》,就仍然在保持文字可识性的特点时,有意追求画面具有网状构图特点与特殊关系的现代画意效果,不但注重字型风趣或于险峻中求平衡,而且对于线质处理特别用心,即仍然很强调借用传统钟鼎文、篆书或草书般的笔意处理那些可识的汉字,只不过出于表现的需要,他更着意于纯粹的线条美、笔势美、造型美、墨韵美、构成美。可是,在处理《彩光墨影书法画》时,以作品《书法画08116》为例,他显然已完全突破文字可识性的约束,即从一个现代人的审美追求出发,他大胆逸脱于传统书法的格式规范之外,既着意将种种书体中的字符作为整体空间的基本素材予以自由化处理,又特别注意画面的色彩与构成效果与对瞬间暴发情感的表达,结果很好的表达了他驰骋的心理,同时也给人以不同于传统书法的特殊感受。我想,这也许就是他要称其为《彩光墨影书法画》的原因吧。如果要以世界艺术史为线索,我认为,易至群先生大约是受到了西方字母主义及抽象书写等流派的影响。据不同版本的《西方艺术史》记载,将字母或单词当作标记图案与象征性符号的做法可谓早矣,这一点人们在现存的象形绘画、库菲克陶器、中世纪手写本彩饰、早期文艺复兴的艺术品上均可体会得到。到了近代,从英国的新美术运动开始,历经立体主义、达达主义、构成主义、拼贴主义、直至字母主义与抽象书法运动,一些艺术家们在“单词艺术”的名义下所搞的艺术实验越来越甚,概括地看,恢复文字符号之神秘感和魅力感的有之;强调文字符号在视觉或美学上的作用有之;对词性与单词结构进行新的荒诞组合的亦有之。五花八门,无所不有。应当说,易至群先生的相关创作就根植在这样一些美术史问题的背景之中。据我猜测,这些美术史知识,无形中影响了他的艺术观念与画面构成意识。不过,基于自己的艺术理念:首先,他将传统文字的基本结构——如片断的钟鼎文、篆书、草书等抽离出来,然后将其演变成了自己画面的基本符号和元素,同时,他仍然很强调书法中一次性完成或不可修改的特点。而这既使他的作品气贯笔端,气息悠长,也使其明显突现出顺序感与时间感,而通过作品中那笔与笔的重叠、承接与墨色变化,内行的观众将不难体会到他在创作时的用笔过程;其次,他又机智地选用了深刻体现传统文化:身份的媒体——宣纸、毛笔等作为表现的基础,并在适当强书法用笔及传统意蕴的前提下,较好地借用了西方现代主义的探索成果,即巧妙地将西方抽象表现主义:艺术的若干特点,如对造型性的追求、对至上的追求、对平面构成的追求融入其中。当然,易至群先生的《彩光墨影书法画》远不是抽象绘画。熟悉西方现代艺术史的人都知道,抽象绘画是相对具像绘画而言的。这类作品,不光放弃了对形象与对象的再现,还完全放弃了以各种对象与形象为的想象。只是以纯粹的视觉要素,如:点、线、面、色来构成画面。而他的《彩光墨影书法画》作品明显与此不同。亦即,虽然他在作品中大跨度地超越了传统书法的格局,但由于有效地保留了传统书法中的基本因子,所以,他的《彩光墨影书法画》作品与传统书法仍然有着内在的传承关系。于是便使其与传统书法形成了若即若离的关系。打个不恰当的比喻,这两者就像父子关系一样——儿子虽然与父亲有着血缘上的关系,但决不是父亲本身,他就是他自己。基于以上的理由,我倾向于认为,易至群先生的相关书法画作品已经成功地建立了一条不同于传统书法规范的地平线,必将大有可为。与其相关的是他的《彩光墨影书法画》作品也与现代建筑,还有现代人欣赏作品的方式更加吻合。诚如一些批评家所说的那样,随着社会的变化以及文化背景的不断转换,书法艺术的社会实用功能一直在淡化,而其社会性的审美观赏功能则不断在发展。特别是到了现代,由于书法作品与观众见面的方式,已由传统的近距离把玩的方式转向了远距离欣赏的模式。故人们越来越注重书法作品的抽象之美。毫无疑问,这也恰恰是易至群先生《彩光墨影书法画》作品得以诞生与发展的基础。在这里,我还想强调一下,我在极力肯定易至群先生的上述突破与发展时,绝没有半点贬低传统绘画与书法的意思。就我来说,主要是想强调如下想法:艺术创作中的不同价值追求,乃是时代及趣味潮流的差异所致。从终极的意义上看,过去的标准与现在的标准并没有高低之分。不过,任何标准总是有时间性的,假如艺术家们始终顺从过去的标准,却不能创造出新的标准,就没有艺术的历史可言了。对于此,人们难道还有什么异议吗?

北京墨真书画院于2013年在北京成立,2020年在天津成立分院,是一家专注于学术研究,组织开展大型书画展览、全国采风、公益事业以及国际交流活动的企业。

举报

精华热点

精华热点