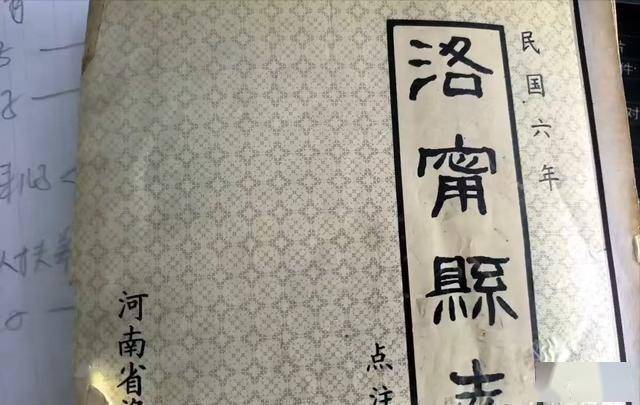

【下峪轶事】之四十四

三代接力 德泽流芳

崇阳下河张文典祖孙三代善行故事

文/张清华

在洛水与崇阳河交汇处的寨阳坡,有一户平凡却又无比闪耀的张氏家族。他们以仁德为脉,滋养着一方水土,用跨越百年的善行,书写着一段令人动容的传奇故事。

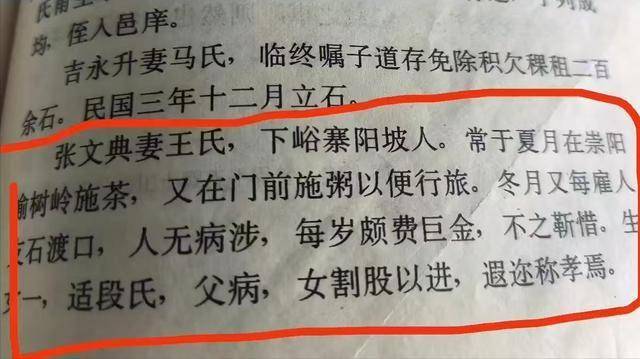

清光绪年间,张氏家族的先辈张文典与夫人王氏,在商旅必经的榆树岭设起了茶棚。炎夏时节,烈日当空,大地仿佛被烤得发焦,过往的行人被晒得口干舌燥、疲惫不堪。张氏夫妇便早早起床,精心熬煮解暑凉茶,那清凉的茶水,不仅驱散了暑气,更滋润着行人干渴的喉咙和疲惫的心灵。寒冬腊月,北风呼啸,雪花纷飞,天地间一片银白与萧瑟。他们又架起柴火,熬煮稠粥,为在寒风中艰难前行的人们送去温暖与饱腹的慰藉。

王氏更是心思细腻,在门前支起八仙桌,还特意在青瓦屋檐下悬起红灯笼。从此,往来的挑夫脚商们都知道,只要看到那一抹温暖的红色,就意味着到了张家粥棚,能在此稍作歇息,喝上一口热水,吃上一碗热粥。尤其在腊月封河时,河水结冰,道路难行,张氏夫妇便雇来十二壮丁,在崇阳河口铺设列石。青石板上凝着厚厚的霜花,而那一个个忙碌的身影,却为千百过客铺就了一条温暖的通行之路。

张文典的独子张永德,自小在父母的言传身教下成长,将这善良仁爱的家风稳稳地承继了下来。每天,当五更鸡鸣,天际还泛着鱼肚白时,他便策马巡看田间。路遇拄杖老者,他必定翻身下马,恭敬地问安,那关切的话语,如春风般温暖着老人的心;见负薪樵夫,他二话不说,就让马驮着沉重的柴火,减轻樵夫的负担。

有一年,大旱降临,土地干裂,庄稼枯萎。佃户王老六心急如焚,跪在打谷场,恳请减租。张永德赶忙上前扶起老人,真诚地说道:“仓中麦子您留七成,余下三成全当帮我存粮。”老人感动得热泪盈眶,颤抖着嘴唇说不出话来。可到了秋后,张永德竟将那三成租子全数赠予佃户,这一举动,让王老六和其他佃户们感激涕零,逢人便说张家的大恩大德。

每逢年关,佃户们怀着感恩之心,送来自家制作的油角麻烫。张家总是只取一枚油饼,然后回赠整篮细面白馍,篮底还暗藏着红纸包着的铜钱。他们用这种方式,既不辜负佃户的心意,又给予他们更多的帮助,让这份温暖在彼此间不断传递。

张家女儿玉娘,更是以孝名动乡里。十四岁那年,父亲病沉疴,卧床不起。看着父亲被病痛折磨,玉娘心急如焚,在一个寂静的夜晚,她独自跪在祠堂,含泪割股入药。伤口未愈,她就强忍着疼痛,帮着母亲照料茶棚。清晨的阳光洒在她素手执勺的身影上,宛如下凡救苦的玉女,那般圣洁与美好。后来,玉娘嫁入段氏为媳,但她依然年年归宁,助力家中施义粥。为了帮助更多的人,她甚至将段家陪嫁的珍贵翡翠镯子都换了石桥墩子,只为让乡亲们出行更加方便。

最令人称道的是,张氏三代将北山七百亩良田尽数租与贫户,在契约里藏着满满的仁心条款:遇灾年租减半,绝收年全免。马蹄沟的二十户山民,代代都记着张家的恩情。永德爷冒雪送来的越冬棉袄,在寒冷的冬天为他们驱走严寒;文典公临终前捐建的义学石碑,为孩子们开启了知识的大门;玉娘姑奶奶绣给孤儿的百家衣,承载着无尽的关爱与温暖。

寨阳坡的晨雾里,至今仿佛还回荡着当年脚夫传唱的歌谣:“洛水九曲十八弯,不如张家心肠软;疙瘩寨险高百尺,难比张门德行山。”这户未曾出过达官显宦的耕读之家,用百年的善行,在豫西丘陵间筑起了一座不朽的丰碑。

当最后一任族长张永德于民国二十三年含笑而逝时,整个寨阳坡乃至周边的百姓都沉浸在悲痛之中。送葬队伍从寨阳坡绵延至洛河口,白幡如雪中飘动,无数受恩百姓长跪不起,他们用最朴素的方式,表达着对这位大善人的敬意与不舍。张家老宅门楣上“德润桑梓”的匾额,在岁月的风霜中愈发温润,仿佛仍在诉说着那个仁义为怀的黄金年代,也激励着一代又一代的人传承这份善良与大爱。

作者简介:张清华,网名晓青,河南洛宁人。洛宁县作家协会会员,洛宁县姓氏文化研究会副会长。有上百篇诗文在《永怀河洛间《洛宁城事》《洛宁文友》《搜狐新闻》《今日头条》《天山诗歌》《建安风》等网络平台发表,2022年12月出版文集《悉说下峪》。

举报