在豫西洛宁县下峪镇的崇山峻岭间,流传着一个跨越百年的传奇故事。

下峪寨阳坡的张文典、张永德父子,以骡马为舟,以山路为海,在刀光剑影与艰难险阻中开辟出一条商路,不仅积累了家族财富,更铸就了一座不朽的精神丰碑。

寨阳坡坐落于崇阳河与洛河交汇处的西南一公里处,这里得天独厚,水资源丰沛,牧草如茵,宛如大自然馈赠的一块瑰宝。

张家先辈凭借着过人的眼光和坚韧不拔的毅力,在这片土地上辛勤耕耘。

他们起早贪黑,历经无数艰辛,终于建起了加工面粉的水磨。同时,还精心饲养着成群的骡马牛羊,日子过得红红火火。然而,张家的野心远不止于此,他们将目光投向了更为广阔的天地。

农闲时节,张文典父子敏锐地察觉到山区独特的交通方式——骡马驮运所蕴含的巨大商机,毅然踏上了物资贩运之路。

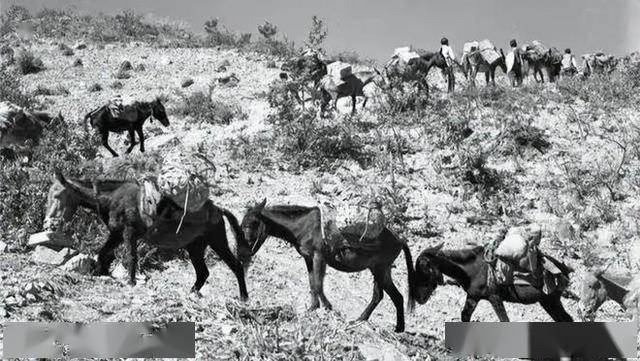

在那个交通极为不便的年代,山区之间的长途物资交流,骡马运输成为了唯一的选择。张家在鼎盛时期骡马成群,每到农闲,张文典便会带领着长工们,浩浩荡荡地踏上赶脚贩运的征程。

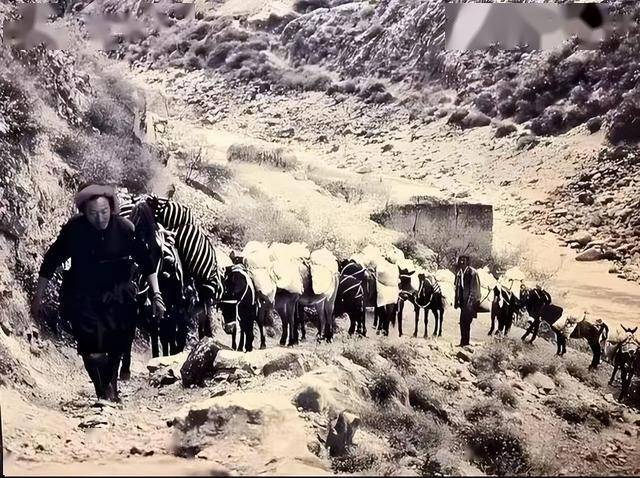

他们精心规划的贩运路线,从洛宁县西半县最大的集镇长水出发,途经双岩坡、夏前头、董寺、崇阳、下峪、故县,再翻越险峻的十八盘,最终抵达卢氏县范里镇。

这条路线充满了未知与挑战,沿途要翻越九道山岭,跨过十八面坡,经过高门关、关底河、虎豹关等三道险要关隘,还要四次渡过洛河。

当地流传的民谣“九岭十八坡、三关四洛河,要想走平路、下去双岩坡”,生动地描绘出了这条道路的艰难险阻。

骡马队行进在崎岖的山路上,陡峭的山坡让骡马步履维艰,稍有不慎便会失足滑落;湍急的洛河水流汹涌,渡河时骡马常常被水流冲击得东倒西歪,每一次渡河都像是在与死神擦肩而过。

然而,最让人心惊胆战的,还是故县至范里的虎豹关一带。这里山林茂密,地势险要,是刀客们出没的老巢。他们神出鬼没,常常对过往商队进行抢劫,无数商队在此折戟沉沙,血本无归。

为了确保安全,张家马队每次出行都会与其他商队结伴同行,相互照应。即便如此,每一次经过虎豹关,众人依然是提心吊胆,如临大敌。

范里镇作为卢氏县的东大门,是一座繁华的大集镇,这里商贾云集,物产丰富。张家马队在这里采购卢氏特产,返程带回长水销售,渐渐地形成了一条成熟的贸易路线。

然而,商路的畅通并非一帆风顺。面对虎豹关的刀客,张文典深知,一味地躲避和对抗都不是长久之计。

他凭借着灵活的处事之道和过人的智慧,决定主动出击。每次路过虎豹关,他都会给刀客们捎带一些稀罕物件,施以小恩小惠。起初,刀客们对他的行为充满怀疑,但张文典始终坚持以诚相待。

随着时间的推移,刀客们被他的真诚所打动,渐渐与张家化敌为友。此后,只要听到张家马队那清脆响亮的马脖铃铛声,刀客们便不再阻拦。这清脆的铃声,仿佛成为了张家马队的“通行证”,让他们的商路变得畅通无阻。

在这条充满艰辛与智慧的贩运之路上,张文典父子不仅积累了“第一桶金”,更收获了比财富更为珍贵的东西——诚信与仁义。他们深知,在商海沉浮中,唯有以诚待人,方能赢得人心;唯有乐善好施,方能行稳致远。

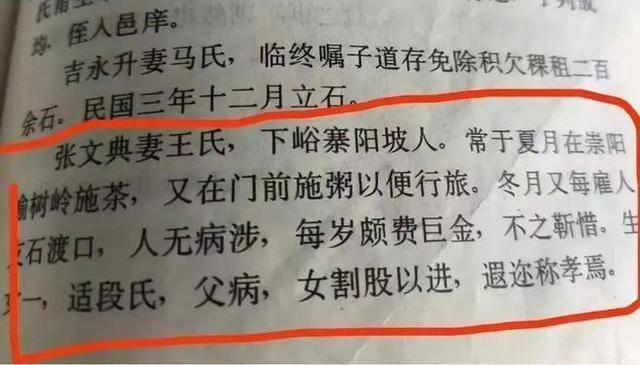

为了给自己的马帮提供补给,寨阳坡张家在洛卢古道的必经之处榆树岭设立了补给站。功成名就后,张文典妻子王氏没有忘记家乡的父老乡亲和一路奔波的过往行人。

夏季他们在榆树岭补给站舍茶施粥,救济贫困,冬天在崇阳河口支列石方便行人渡河,帮助那些在生活中遇到困难的人。他们的善举,如同一股暖流,温暖着豫西山区的每一个角落,成为了人们口口相传的佳话,并载入民国六年的《洛宁县志》。

张文典、张永德父子的创业故事,是一部充满传奇色彩的奋斗史。他们用勇气和智慧,在艰难险阻中开辟出一条商路;用诚信和仁义,在刀光剑影中赢得尊重;用善良和慷慨,在功成名就后回馈社会。他们的精神,如同璀璨的星辰,照亮了豫西山区的夜空,激励着一代又一代的人在创业的道路上勇往直前,追逐梦想。

作者简介:张清华,网名晓青,河南洛宁人。洛宁县作家协会会员,洛宁县姓氏文化研究会副会长。有上百篇诗文在《永怀河洛间《大美永宁》《洛宁文友》《搜狐新闻》《今日头条》《天山诗歌》《建安风》等网络平台发表,2022年12月出版文集《悉说下峪》。

举报