精华热点

精华热点

王范镇张氏文化(五)

王范镇西大街张氏家族

一、宋家胡同张西亮家族

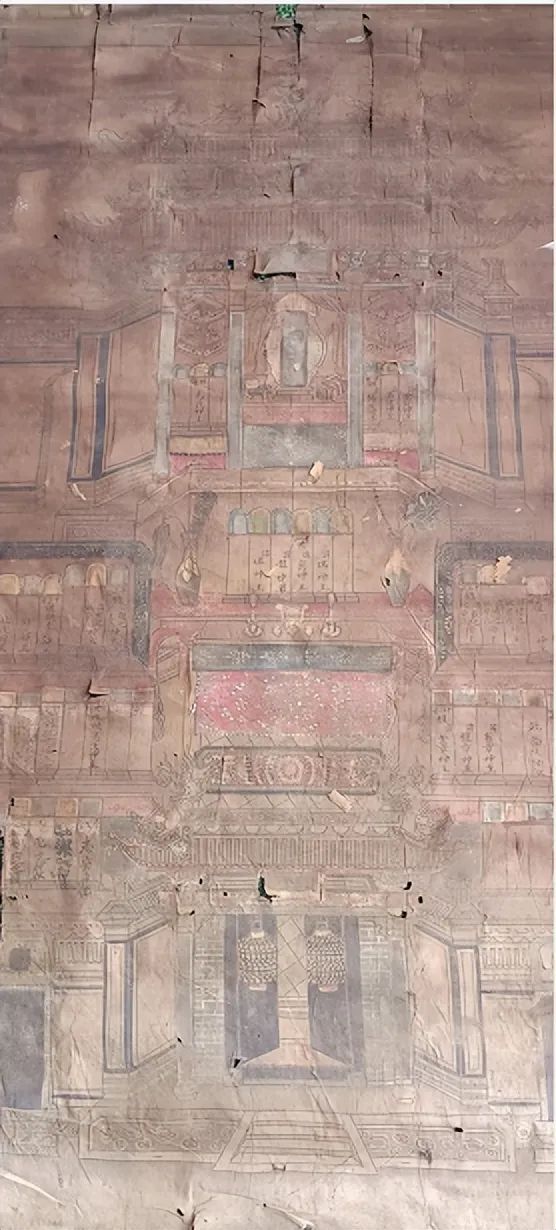

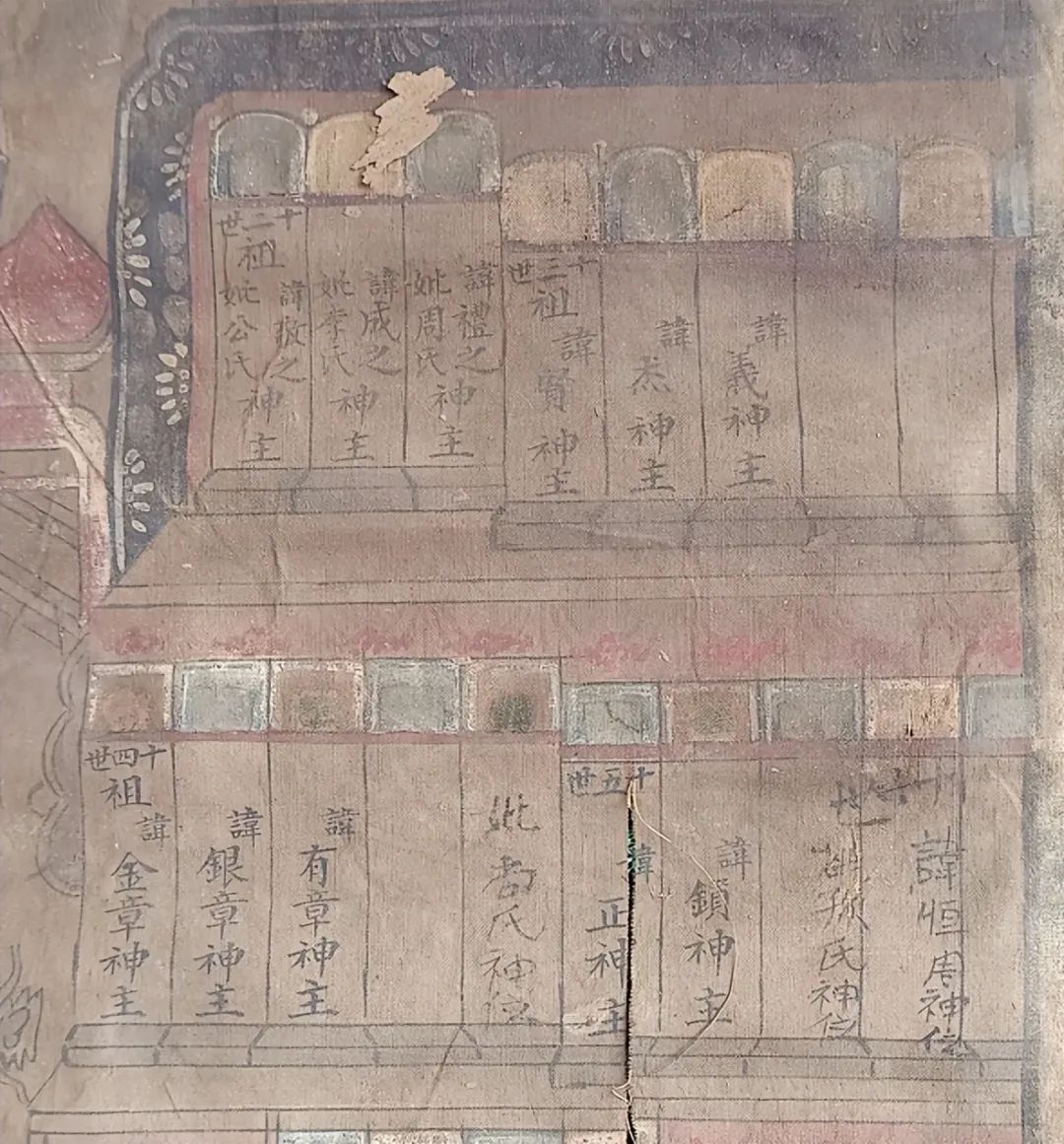

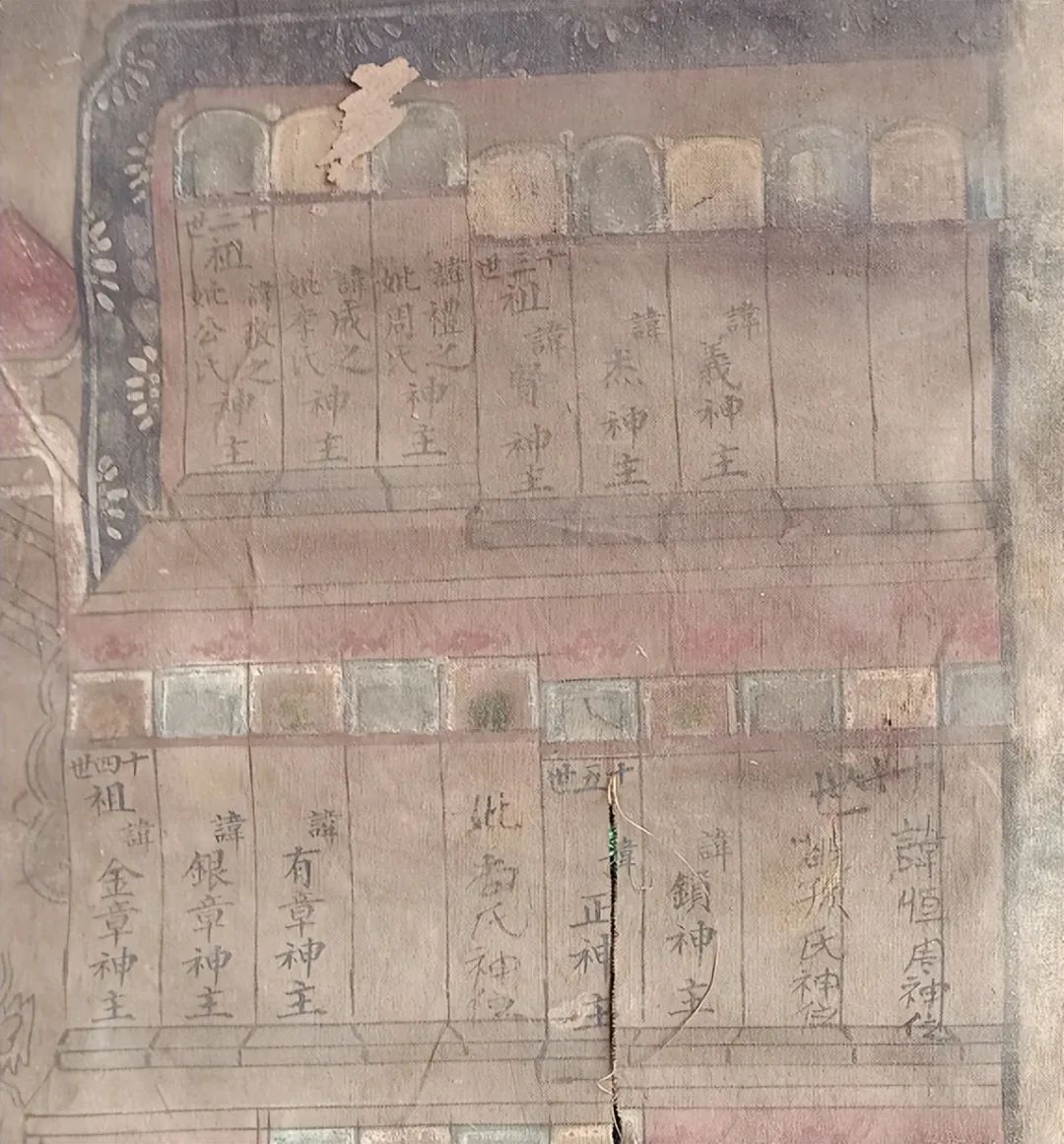

本支张氏为德里张氏金山庙村三门张氏支派,清代末年,张氏后裔十八世张公讳志安从西安经商回来迁王范镇宋家胡同定居。本支张氏保存有清代张氏神祇,记录张氏历代先祖名讳十分详细。德里《张氏家乘》收录有本支历代世系。

本支张氏居住在王范镇西大街路南宋家胡同,故名宋家胡同张氏。本支张氏分布于王西村、经局村、陕西省华阴市等处。张氏后裔现有11户,40余人。现居王范宋家胡同张氏后裔2户,7人。

张氏神祇

二、王范镇西门内王范街路南张氏(张辉汉家族)

本支张氏居住在王范镇西大街西门内路南,西门里胡同东侧,宋家胡同西侧之间。张辉汉故居,至今犹存。老宅嵌杆上记载:“民国二十六年桃月宅主张辉汉率子庚林、庚亮、虎林、发林、景林仝立。”张辉汉故居分东院、西院。张辉汉故居西侧为其四弟张永明住宅。

本支张氏为张永祥(即张辉汉)、张永明兄弟家族,为冲口村张氏家族分支。张辉汉祖居冲口村,兄弟四人,老二、老三留居冲口村,坚守祖业。清末民初,老大张辉汉、老四张永明来王范镇经商,后裔定居王范镇西门内西大街路南。迄今传6世,15户,51人。张氏后裔分布在王范镇王西村、四川省成都市等处。

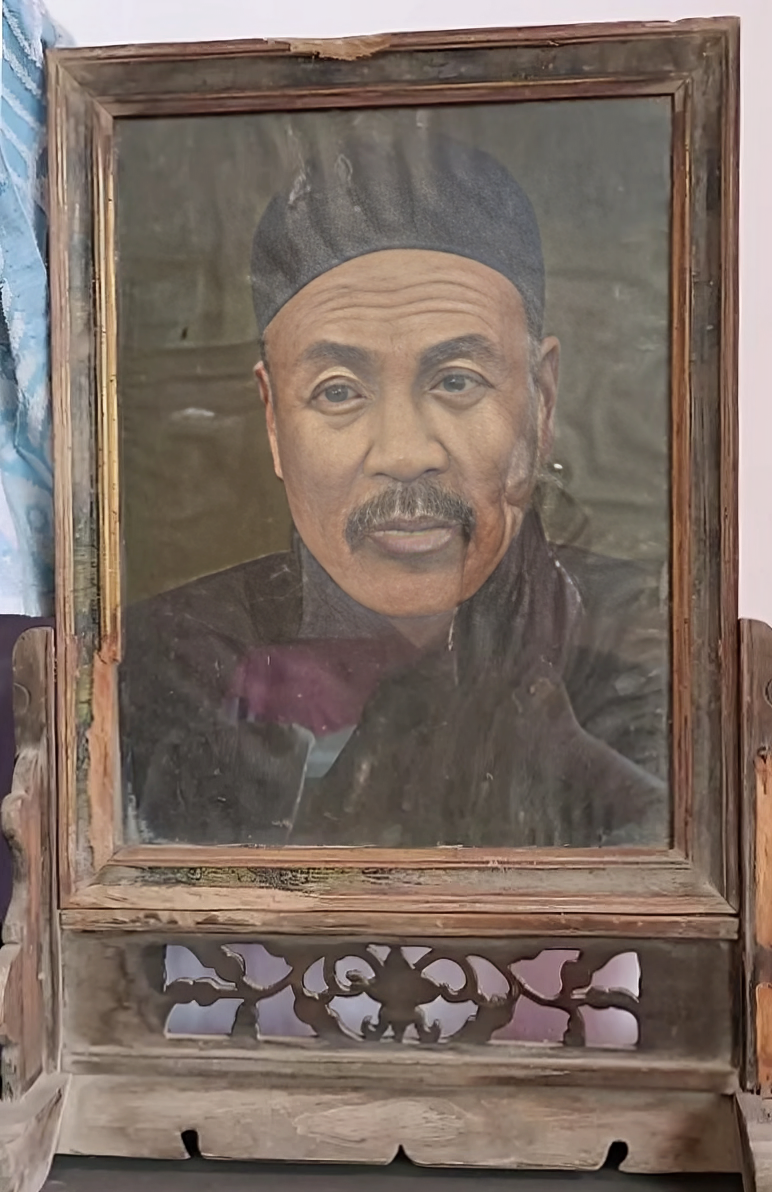

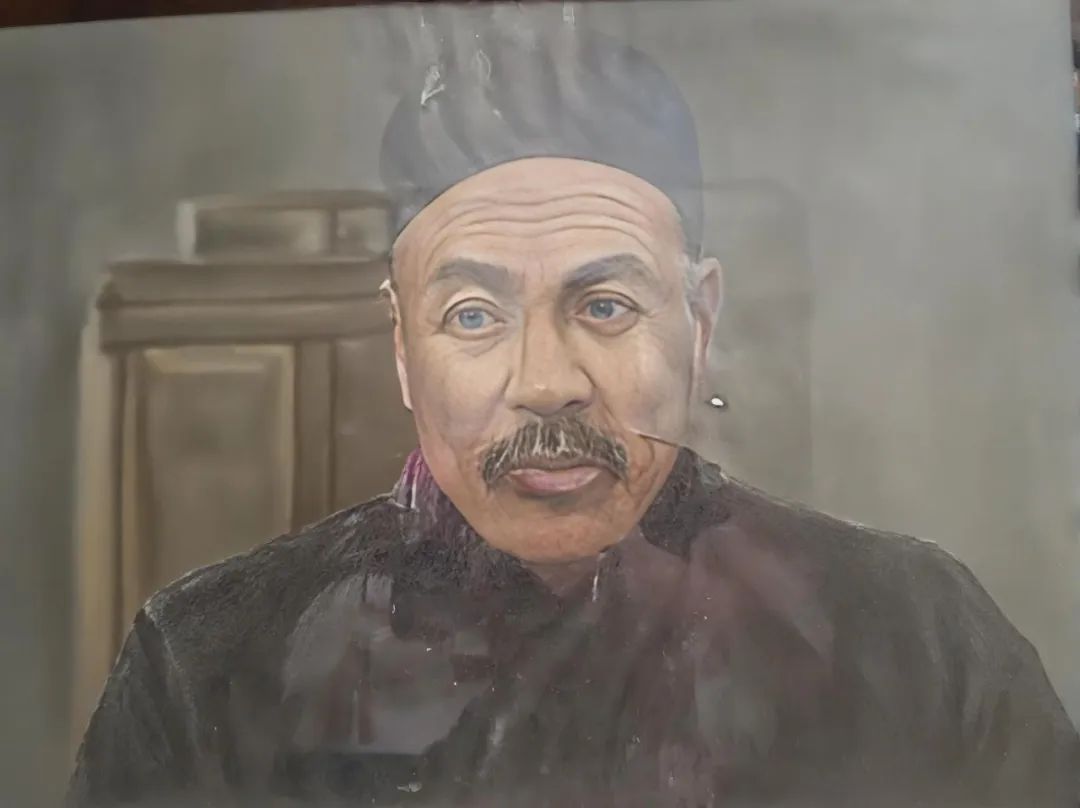

张辉汉老先生遗像

张辉汉故居

张氏人物

张辉汉,祖居冲口村,后因经商,迁居王范镇。

张辉汉在王范镇创办“同庆协”粮行,经营粮食,其为人忠厚,待人坦诚,童叟无欺,价格公道,公平交易,生意兴隆,深受乡里敬重。民国时期乡绅,开明士绅,历任王范镇商会会长。

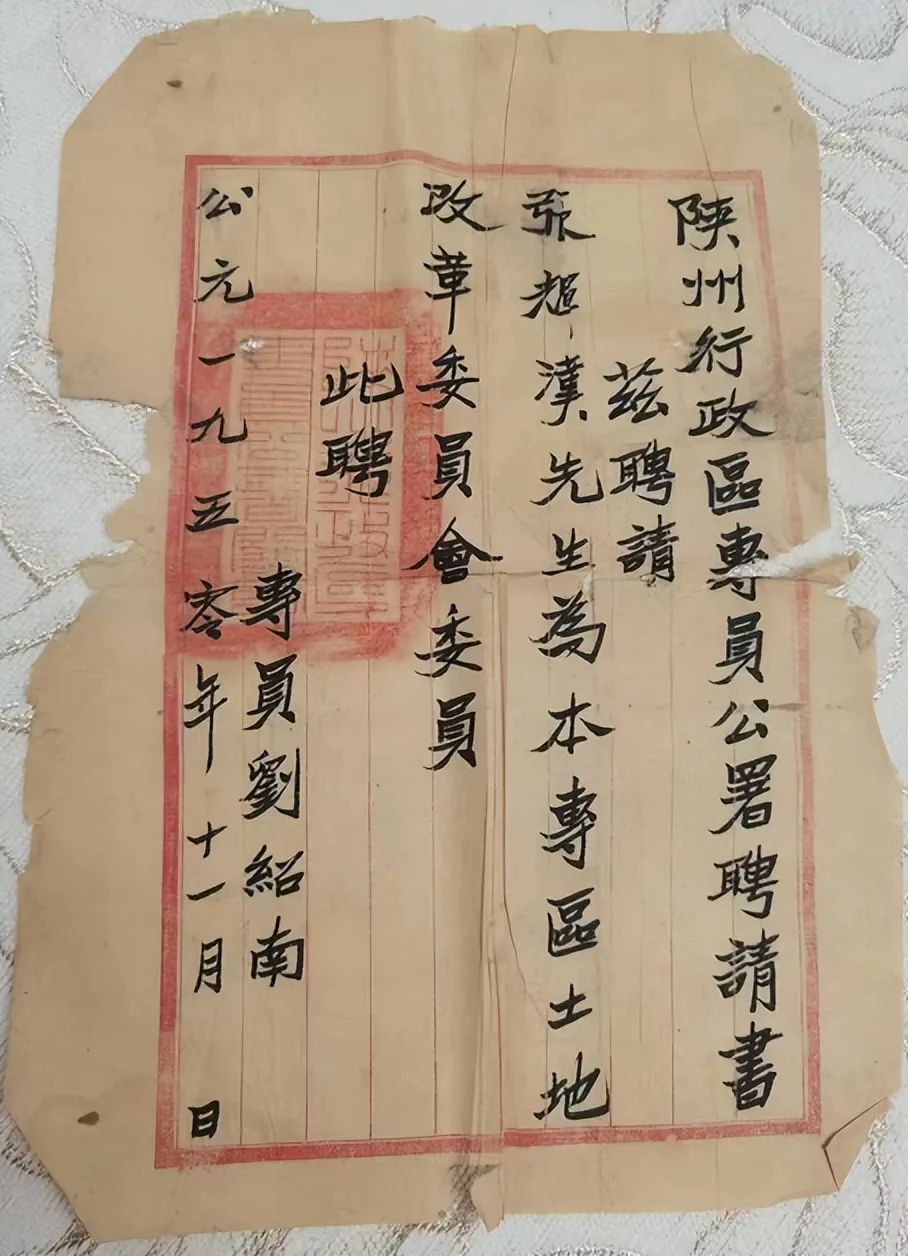

1950年11月,被陕州行政区专员公署专员刘绍南聘请为陕州专区土地改革委员会委员。

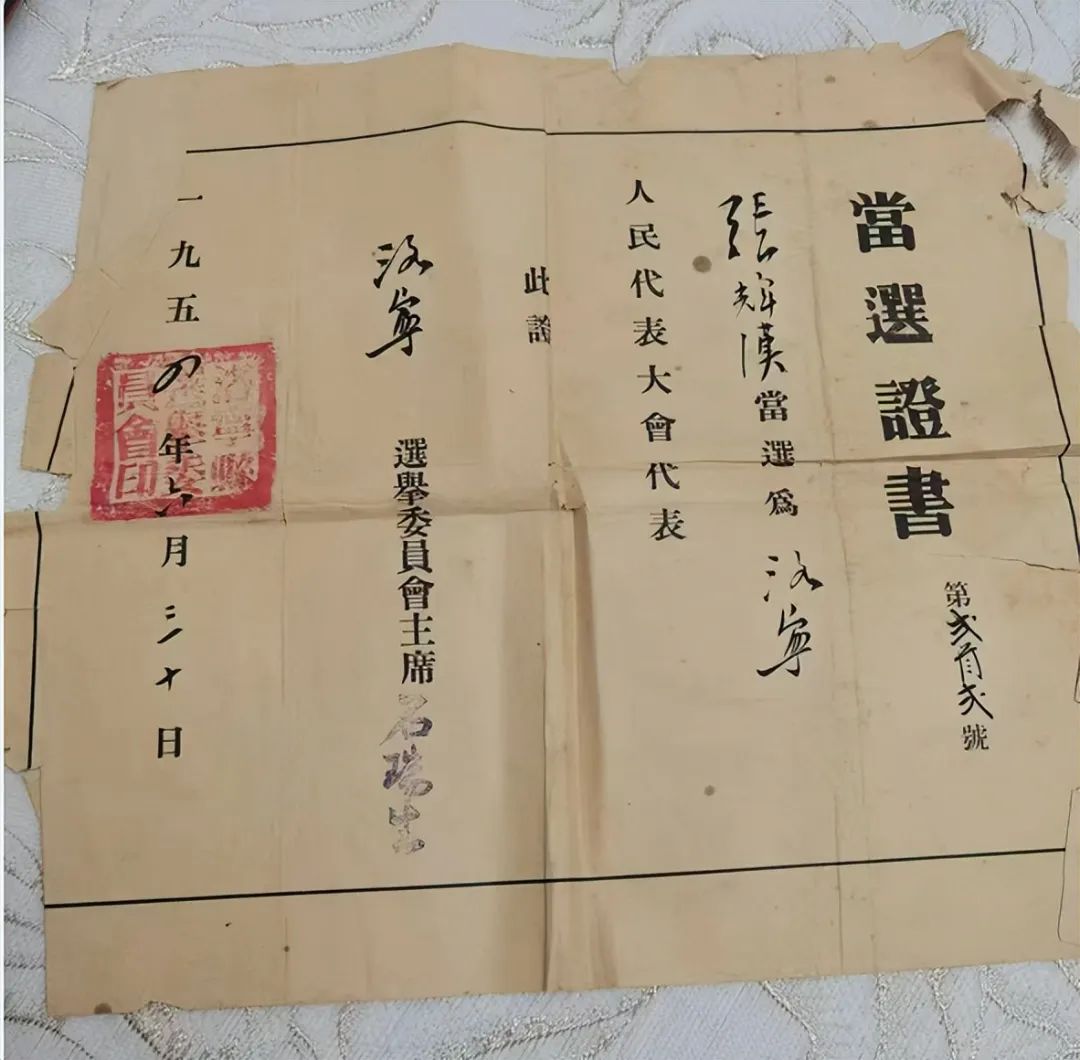

1954年六月,当选为洛宁县人民代表大会代表。

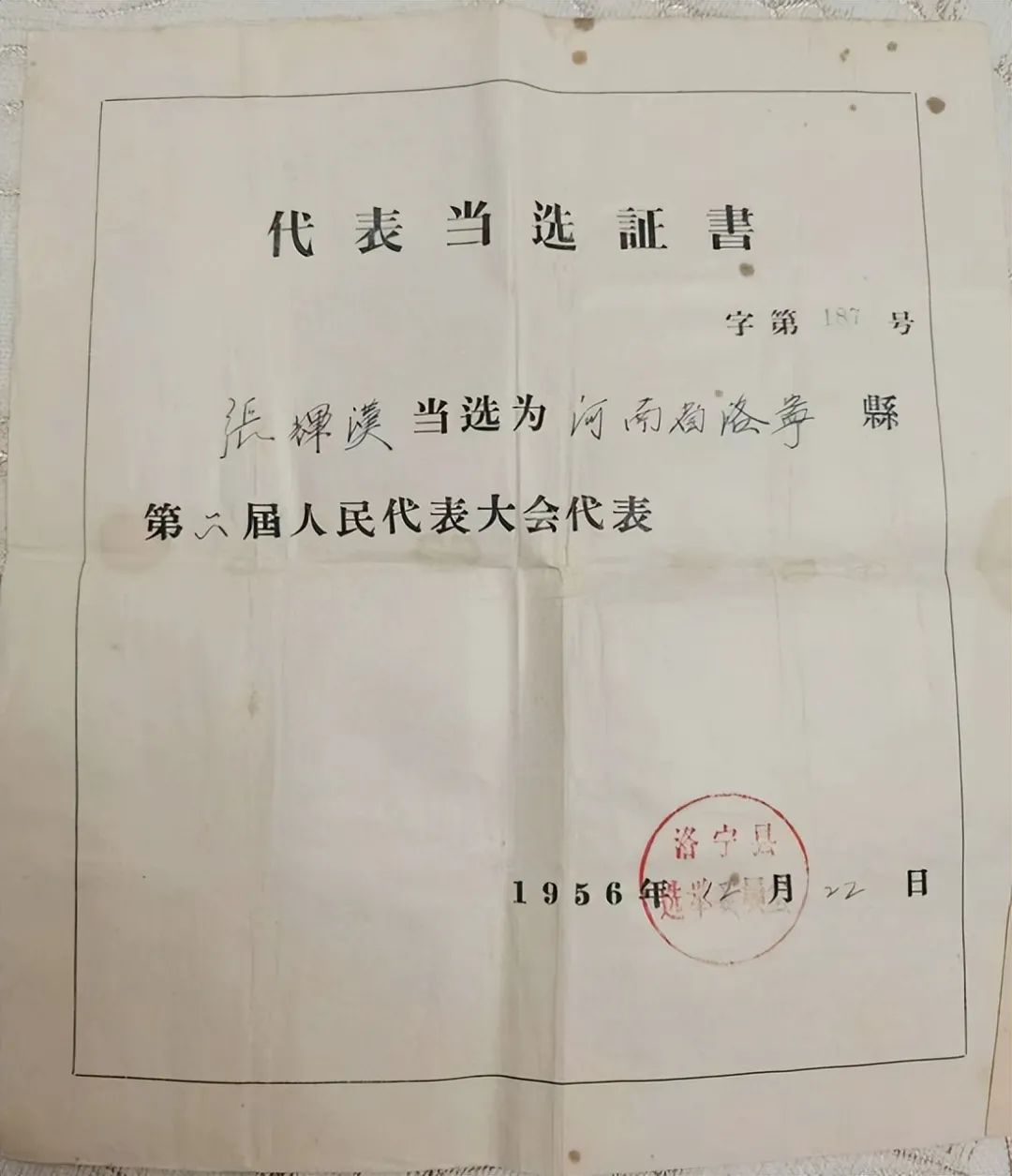

1956年12月,当选为第二届洛宁县人民代表大会代表。

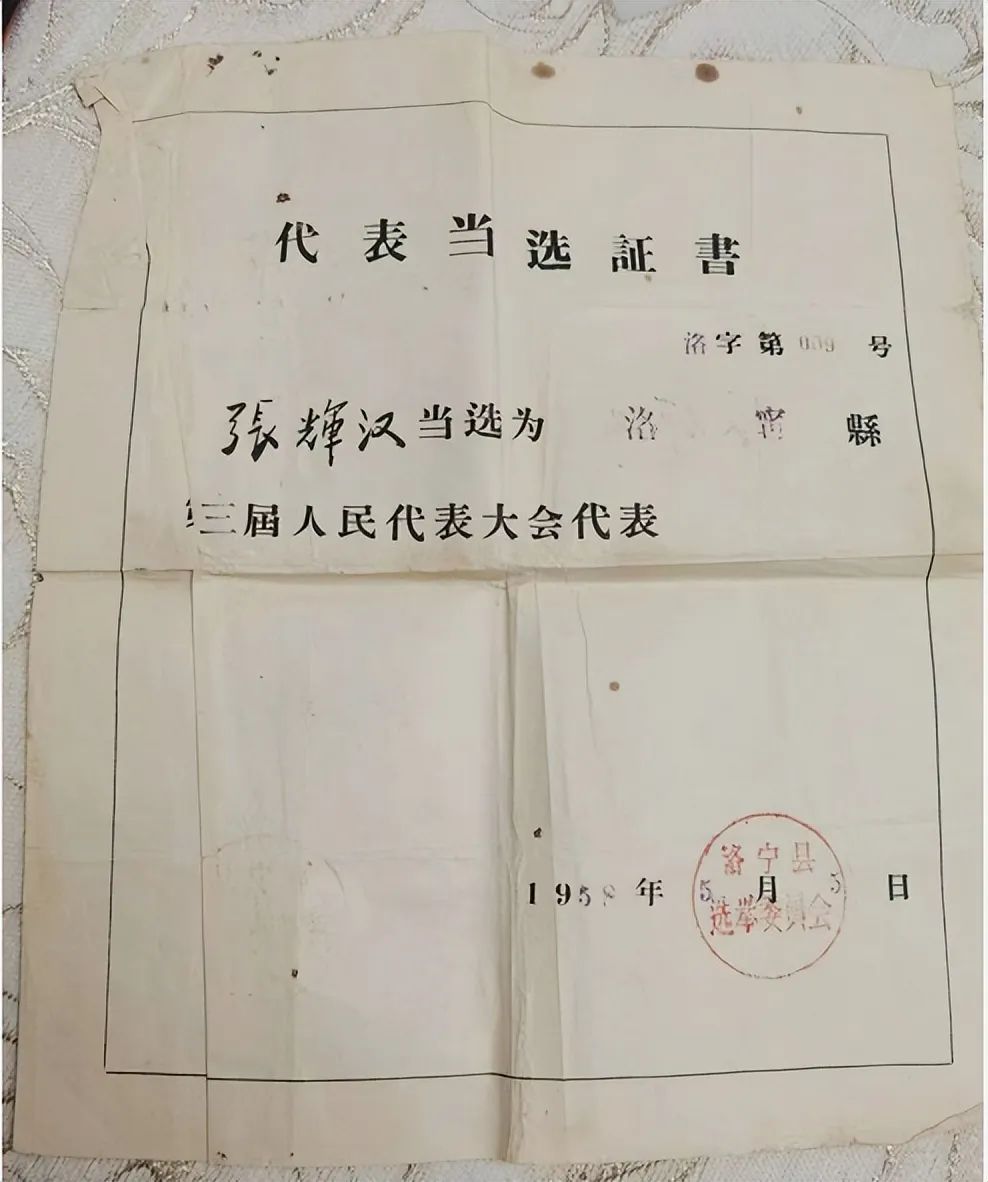

1958年5月,当选为第三届洛宁县人民代表大会代表。

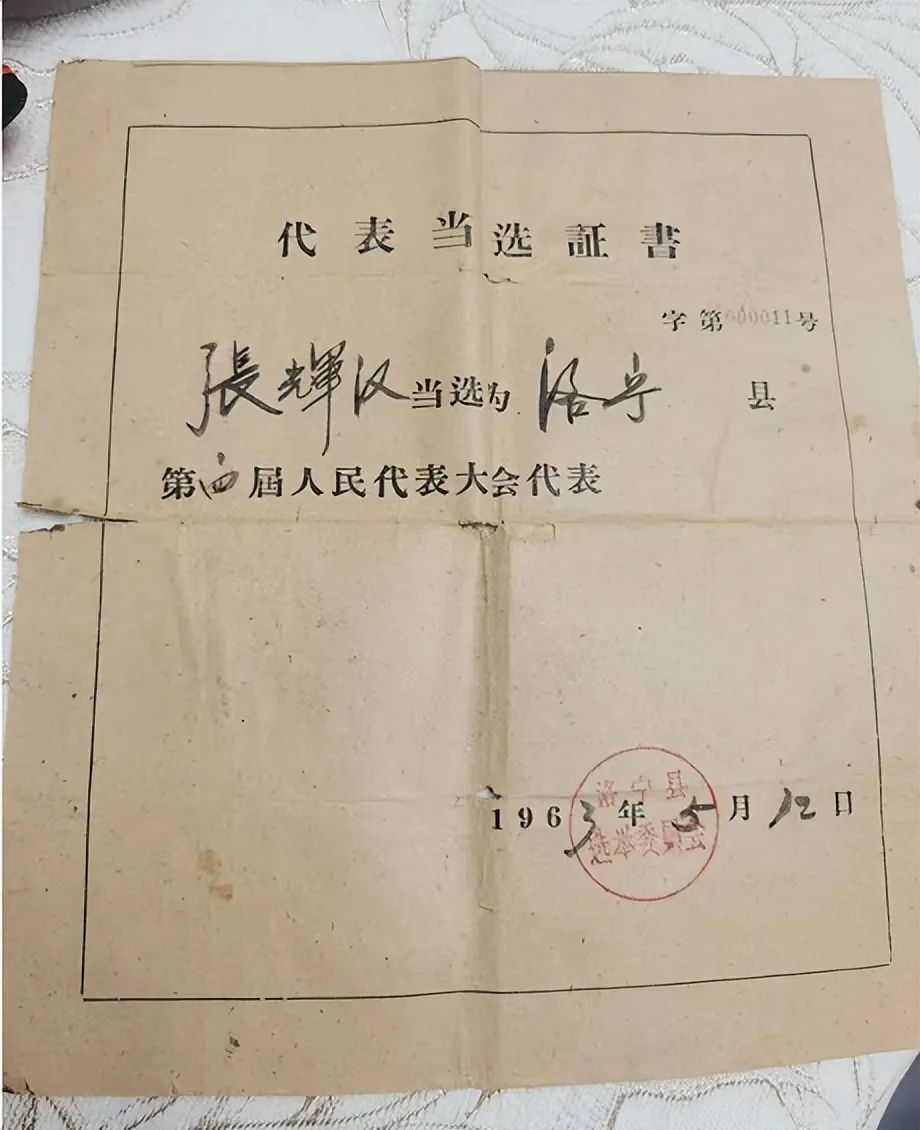

1963年5月,当选为第四届洛宁县人民代表大会代表。

现将其生平整理如下。

张辉汉生平

张辉汉,乳名永祥,号卓云,1891年生,洛宁县王范人,祖居城郊乡冲口村,因清末兵乱迁居土桥寨多年。1924年加入国民党,曾任区分部委员。他办事公道,乐善好施,办事公道,在洛宁商界威望很高。张先生积极拥护孙中山先生“联俄、联共、扶助农工”三大政策,努力兴办教育,在洛宁政界、教育界都有较大的影响。张辉汉从事商业活动40余年,以经营粮食为主。他成立的“同庆协”粮行是洛宁最大的一家粮食商号。

清末民初,王范的粮食交易,有了较固定的粮行,其中最大的要算张辉汉成立的“同庆协”粮行。该粮行有店房十余间,并有一所大院能停骡马车辆,不论是否集日,均有业务往来。“同庆协”的交易量要占王范集市总交易量的50%一60%,生意兴隆。

1908年前后“同庆协”粮行成立,当时资金很少,雇用吴福成、高东朝、李元为经纪人,贾清平为账房先生(即会计)。刚开始没有固定粮行,每逢集日摆笸箩营业。1915年以后,因营利逐渐增多,在王范西门内买地建房,才有了固定的粮行,生意越做越大。张辉汉在商界有了名声。

1915年,张先生又开办了磨坊、粉坊、骡马店等,生意越做越大。当时,温旭阳在马店上窑村教书。他和雷志德、张辉汉先生结为好友,共同宣传剪发、放足、破除封建迷信、抵制日货等。后来,在温旭阳的鼓励下,张先生创办了王范实验小学。张先生先后担任校长、校董之职。

1927年洛宁县成立商会时被推选为会长。同年,北伐军告捷,张辉汉积极主动地带领全体商人在王范小学召开大会,热烈庆祝北伐军的胜利。当时,张辉汉很受人们尊敬,他粮行的声誉也日益提高。1930年,为了扩大粮行,吸收其弟张永六和余粮人吴硕南等人入股,合伙经营,并将“同庆协粮行”改为“同义粮行”,扩大了经营范围,店内人员由四五人增加到十五六人,最多时达到20多人,业务也由原来的单纯经营粮,扩大到兼营粉磨坊以及骡马店等行业。

1932年,“同义”粮行生意很红火,营利也较多。张辉汉从自己的营利中抽出一部分钱,资助办教育。当时的洛宁县第四小学就是由他出资兴办的。他先聘请雷志德到校任教,又从外地聘请来赵筱斋、董慧亭、马秀山、魏仿古等人为老师。

后来,李廷琨、张庚亮(二人均为中共地下党员,张庚亮是张辉汉的儿子)也到校任教。当时,学校教员中的中共地下党员要占全体教师的一半。他们在学生中进行先进的政治思想教育,为革命事业培养了人才。张辉汉不但在学生中宣传进步思想,还经常对店员们进行思想教育。他常说:“国难当头,国共应团结一致进行抗日。蒋介石提出的‘先安内而后攘外’是错误的。”

张先生是校董,也是教员。因为他儿子张庚亮(后去延安,改名张洪)也是四小教员,所以我们就称他为“大张老师”,称张庚亮为“小张老师”。有的学生家距王范较远,送粮不及时,伙上口粮缺乏。张先生每遇到这种情况,就捐献面粉。学校经费一有不足,他就捐款资助。

张先生疾恶如仇,富于正义感,对学生的正义之举总是给予支持。1932年冬季,王范四小的学生掀起一场反对校长黄廷选的斗争。黄廷选吸毒、酗酒、贪污的劣迹,引起学生不满,再加上他支持那些思想反动的教员阻挠学生们的爱国行动,终于激化了矛盾。张先生对黄廷选的行为早就看不惯,曾多次劝他改过,但没有效果。同学们决定要求县政府罢免黄廷选的校长职务,得到了张先生的同意和支持。揭露了黄廷选的种种劣迹,要求罢免他的校长职务。县政府在学生们请愿的压力下,把黄廷选免职了。

国民党县政府认为王范四小进步教员董慧亭、马秀山、赵筱斋、卫仿古有共产党员嫌疑,张先生尽力周旋,及时安排他们离开学校。

1937年,曲乃生到县立中学当校长,韩达生、周声远、王子珍、贺崇升等相继到县立中学任教。张先生同他们相识后,谈话十分投缘,便结为知己。曲乃生、韩达生多次夜宿在土桥寨张先生家中,得到他的保护。

1938年,张先生到渑池八路军兵站去了一趟,见到了站长赵鹏。他回来后,说:“渑池兵站虽然工作人员生活很苦,人马较瘦,但精神很大,前途不可估量。”同年秋天到冬天,洛宁县县立中学学生闹学潮,遇到了许多困难和阻力。张辉汉老先生和雷志德老先生到处奔走呼吁,声援斗争,对学生的支持和帮助很大。

1944年,日军占领洛宁后,“同义粮行”被迫停业。1945年日本投降后,该粮行又开始经营。直到1947年洛宁解放后,随着形势的发展和粮食政策的施行,“同义”粮行才告结束。

1948年,洛宁县独立团准备出征灵宝,剿灭匪首李子魁,经费困难。张辉汉先生和薛老五(杂货行掌柜)动员各商户筹集了400万元(蒋币),借给独立团解决了燃眉之急。这些钱是当时一区副区长公平同志经手的,独立团回来后就归还了。

1949年春天,张先生见第四小学桌凳不够用,出面伐掉校门口那棵大槐树,做成了桌凳,解决了学校的困难。

1950年土改时,张先生被陕州专署刘绍南专员聘为专区土改委员会委员。当时,他家被划为地主成份(他本人被定为工商业者)。他毫无怨言,主动把土桥寨那份家产和全部土地交给了农会。抗美援朝运动开始后,张先生带头捐献面粉1200斤,并积极发动商户捐款捐物,支援赴。解放后,张辉汉先生连续四次当选为县人大代表。在洛宁县第二届人民代表大会上,他还被选为常务委员会委员。以后,张先生为洛宁县文化馆和王范和平舞台的建设谋化操心,做出了积极贡献。

1968年1月,张辉汉先生因病逝世,享年78岁。他的一生光明磊落,值得人民怀念,苦心经营“同庆协”粮行的一生,也是为人民作出贡献的一生。

以上材料根据贾尚志的《我的老师——张辉汉先生》、《张辉汉和“同庆协”粮行》整理而成,在此一并致谢!

张辉汉儿子张庚亮,即张洪。

张洪,1919年2月,出生于河南省洛宁县王范镇。他曾任四川省财经学院书记。

1938年4月,张洪加入中国共产党,并投身革命工作。

早期,他在河南省洛宁县的王范小学与河底小学担任教员,积累了丰富的教育经验。

此后,他奔赴延安,先后于延安边区政府教育科及新文字干部学校出任科长,进一步提升自身行政与教育管理能力。

在陕北浮陵县,他先担任完小校长,后相继晋升为县政府教育科长、延安县政府教育科长、山西汾西北人民工业学校教育科长、西北军政大学财经学院训练处副处长、西南军政委员会财政部财政学校校务主任。

在西南人民革命大学,他负责财经类三处的管理工作,并担任四川财政干部学校与省财贸干部学校的党委书记及校长,持续在教育领域发光发热。

其后,张洪担任西南人民革命大学三处(财经类)副处长、四川财政干部学校及省财贸干部学校党委书记兼校长、四川省财政厅副厅长、四川省财政局副局长兼党组副书记、四川财经学院党委书记、院长及顾问等职。

1985年10月,他离职休养。张洪为中国的教育与财政事业作出了卓越贡献,2012年6月16日在成都逝世,享年93岁。

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年,发起并成功组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,担任常务副会长兼秘书长一职,2006年参与组织筹备成立洛阳市姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。2024年8月再次当选为洛宁县姓氏文化研究会会长。