精华热点

精华热点

汉字的创制经历着一个观象、法象、抽象、意象的过程。一是观象,是对外物进行细致的观察。二是法象,在对所见之象通过感知、认知、体悟,把物象转化为法象了。三是抽象,是对物象之物进行概括、提炼,从中抽取共同成分、共同性质,或者特性以一种较简约的方式再现出来,也即以符号化的形态表现出来,从而构成了文字符号系统。

汉字在发展演变的过程中,向着两个路径演化。一条是以记录语言、传达信息、交流思想为目的,由具象、形象向抽象、法象的飞跃,由形象向符号化的方向发展;另外一条是与汉民族的审美思维发生机缘性的碰撞和融合,走上了汉字与艺术相结合的道路,从而繁衍出艺术价值极高、具有独立审美范畴和体系的书法艺术。这两条路是并驾齐驱、互相融合的。本文将分析汉字从具象向抽象,即从象形向符号化发展的实现路径、图腾符号在推动汉字符号进程中的意义、汉字抽象的产物——符号的特征。

01

汉字从象形向符号化发展的路径

汉字的创设最初大多是象形,但是,仅有象形的汉字是无法表达广阔无垠的世界和复杂的意义的,于是,运用符号去拓展意义就应运而生了,这个符号化的发展过程大致沿着以下的趋势演进。

一是从线条到笔画的演变。汉字从甲骨文到小篆,基本上是以线条的长短和曲折来构成的,从小篆到隶书是一次大变革,从线条转变为笔画,这一变化,使得汉字形符变成更具有象征符号的特征了。

二是由繁趋简。汉字创造的古人最初是为了记物,为此,采取象形的手法加以描摹。但是,随着社会生产发展的需要,人们需要用汉字记言、表意,这时仅依赖象形已无法满足书面表达的需求,于是,出现了指事、会意、假借、转注及形声的创字方法来丰富汉字的表现力。比如表示方位的“北”字,两个人相背而坐,本义是“背”的意思。“北”字被借用为表示方位之后,创造了“背”字表示肩背。“止(趾)”“艰(艱)”“劝(勸)”“邓(鄧)”“酉(酒)”“云(雲)”等字都属于这一类型。其后又发展到形声字的大量繁殖,这一类型字的数量占汉字总数的八成之多,声符与形符相结合,融形、音、义为一体,更加突显出汉字的符号性功能。在汉字发展过程中,形体由繁复趋向简约,特别是在“隶变”之后,汉字笔画由曲变直,形体由圆变方,文字形体的简约性也大大提高了。

三是方块固化。早期的汉字符形,或大或小,或长或方,或散或聚,无一定格式。直到发展为楷书,方块化成为定式。如“心”分化为“心”(恩)、“忄”(情)、“”(恭),“水”分化为“水”(淼)、“氵”(江)、“”(益)、“氺”(泰)。这种分化,一方面是由简趋繁,另一方面是为了方块格式的需要。

四是从符形演变为形音、形意或纯音符字。最初的汉字是纯意符的象形字、指事字和会意字,以后发展为意符音符结合的形声字。假借字是从意符字和形声字那里借来的纯音符字。形声字占整个汉字系统的80%以上。

汉字符形演变的这些趋势,从原来的肖似性逐渐成象,进而演变成以约定性为特征的象征符号。汉字的象征符号,虽然保留了原来象形的某些特征,但都具有象征性,给人们留下丰富的想象空间,这是与西方拼音文字的象征符号的最大区别,从而成为现代世界文字中具有余韵袅袅的一种特殊现象。

02

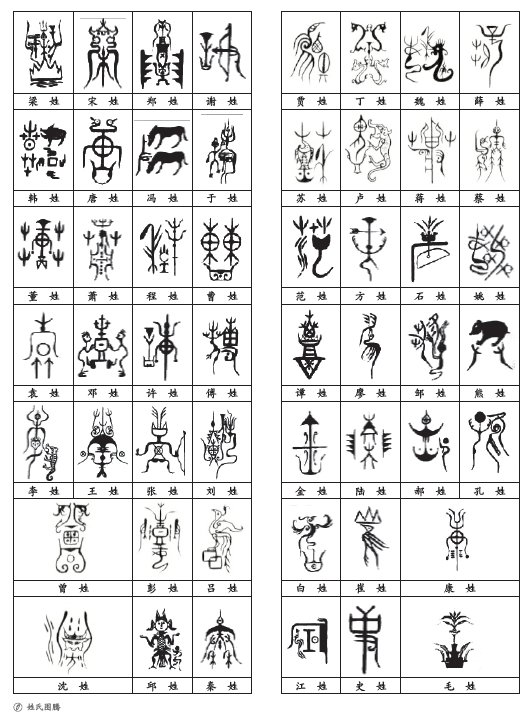

图腾符号是汉字抽象的初始形态

汉字抽象之后形成的符号,不仅表达了字形、字音、字义,而且揭示了符号创设背后的文化价值和心理,图腾符号正是汉字抽象的初始形态。

人类社会早期的蒙昧时期,由于生产力水平的低下,人们的生存大大地依赖于自然界,对自然界的各种现象无法作出科学的解释,总觉得有一种神奇的力量主宰着人类的命运,自然地产生了神祇的崇拜。到了奴隶社会中后期,古老神话中的神的形象逐渐地融入部落氏族的谱系,从神的崇拜转向对祖先的崇拜。夏、商、周三个主要氏族部落都把自己的始祖追溯到有名的神话人物那里。夏为大禹,商为玄鸟所生的契,周为后稷。汉字的“姓”字,是祖宗崇拜的生动写照。《说文解字》(以下简称“《说文》”)云:“姓,人所生也,古之神圣母感天而生子……从女,从生,生亦声。”(《说文》十二下)在许慎眼中,“姓”字取意于女性而非男性,既是母系氏族社会以女性为核心观念的历史积淀,也是对“古之神圣母感天而生子”这一传统观念的形象再现。姜、姬、姚、妫等古老姓氏以“女”为意符,也是出于相同的原因。《说文》云:“姜,神农居姜水以为姓,从女羊声。”“姬,黄帝居姬水以为姓,从女声。”“姚,虞舜居姚虚因以为姓,从女兆声。”“妫,虞舜居妫汭,因以为氏,从女为声。”(《说文》十二下)

古代汉字最初是由族徽即赋予亲族政治和宗教权力的符号演变而来的。汉字的形体本身便具有了力量,文字的力量来源于借助文字与祖先沟通,从祖先中得到守护和保佑。

部族的徽标往往是以图腾符号出现的,这是先民为了寻求保护神,希冀这些图腾可以给人们的生存带来吉祥,带来一种无形而又神秘的再生和保护力量。同时,也作为部族的一种标记,以区别于其他部族,以增强族群的凝聚力。

在今天的客家围屋中可以见到龙的图腾。龙,皇权的象征,龙为四灵(龙、凤、麒麟、龟)之首,能随时变化大小,随时出现和隐蔽,每年春天时乘风登天,秋天时潜入深渊,能降春雨,能鼓大风,是带来祥瑞、惩治恶行能力最强的神异动物。中国舞龙活动主要是祈福、娱神,求雨,显示村落宗族力量。

姓氏图腾也是祖宗崇拜的体现,图腾是对祖宗的敬仰。

这些宗族的徽标演变为今天团体和单位的标色,即IP形象。

在祖宗崇拜的符号之后,又产生了生殖崇拜的符号。如“祖”字,从“示”,从“且”。“示”是祭台,“且”的甲骨文为“”,像雄性生殖器的形状,是初民生殖崇拜的体现。人类要生殖繁衍,生生不息,必须敬祖、祭祖。

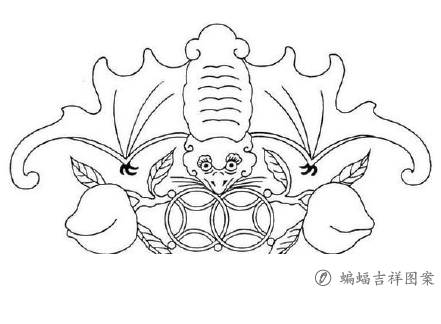

在人类社会进入渔猎畜牧社会时,人们进入了动物崇拜的阶段,故产生了动物的各种图腾符号和汉字。如“蝙蝠”,意味着“蝠”至“福”来,窗框和门板上的蝙蝠吉祥图案往往是四个对称的蝙蝠分布在四角,围绕着中间一只蝙蝠,寓意“五福临门”。

又如“凤”字,甲骨文为“”,是凤凰的形象。《说文》释“凤”云:“凤,神鸟也。天老曰:风之象也,鸿前后、蛇颈鱼尾、鹳颡鸳思、龙文虎背、燕鸡喙,五色备举,出于东方君子之国,翱翔四海之外,过昆仑,饮砥柱,濯羽弱水,莫宿风穴,见则天下大安宁。”(《说文》四上)

“凤”繁体为“鳳”,有几个突出的特点:一是头上有突出的高冠;二是尾上覆羽依稀延伸为飘酒、美丽的尾屏;三是尾屏上有醒目的花翎。凤鸟原本为东夷部落的图腾神明。

许慎释“凤”所云,绝非凤鸟形象的原貌,它已在历史发展的过程中积淀了多种图腾形象的特征。许慎释“凤”还表明凤鸟已由某一部族的生命之根演变为对世俗道德行为的超然的肯定。

人类社会进入农耕时代,又出现了植物崇拜的符号。古人看到花落了,而花蒂还存在,花蒂成熟了就成为果实,果实养育了万物生灵。于是人们崇拜起来,认为主宰世界万物的是“帝”。“帝”字的甲骨文像结扎柴草为神形,燔烧以祭天神。“帝”延伸指君王、皇帝。这也证明“帝”字的创造也是从事物的“象”入手的,逐步成为一个至高无上的崇拜对象。

可以说,汉字的图腾崇拜符号累积着先人的信仰、寄托和文化内容,古人所创造的文化可以通过字形及其各部分的关系而组成一种“意象”。这些符号是对具体物象的高度抽象,蕴藏着先民的生命意识、文化追求,也推动着汉字的创造。

03

汉字抽象符号的创构方法

从汉字的创构看,是源于物象、介于法象、立于抽象、成于意象的,在整个过程中,“立于抽象”是重要的一环。那么,汉字抽象符号是如何创构的呢?概括起来有如下的几个方法。

一是概括性。概括性是在众多的事物中提出共性的东西,并加以概括,如几何符号,表示数目的二、三,表示方位的上、下等,均为如此。

二是象征性。象征是抽象实现符号功能的根本机制之所在,象征是基于客观世界(自然界)与人类社会及人自身的相关联系和相似性,类似于“比”。汉字中的比类取向就是如此。如“日”之运行的迁流不息,构成一组字中的流观取象的情况:日初出之“旦”、“日”在木中之“東”、日上木端之“杲”、日于木下之“杳”、日落草丛之“暮”等,都具有象征意义。

三是选择性。汉字的抽象符号并不停留在对抽象直观的、机械的模拟,而是人的主观世界对抽象的感知、提炼和升华,具有主观选择的心理偏好、价值取向和民俗习惯。如由人们对“犬”的品性的鄙视,因而,以“犬”字旁组成的汉字多为贬义的,如“狡”“狯”“狂”“默”“猝”“猥”“狠”“犷”“獳”“狎”“狃”“犯”“猜”“猛”“犺”“狙”“㹤”“戾”“独”“狩”“臭”等。

四是规范性。俗话说:“不以规矩不成方圆。”汉字符号是一个大系统,没有一定的规范性,就不能构成一个有序的大系统。为此,汉字的抽象不是随心所欲,也应当遵守一定的规则。作为表意的汉字符号。汉字的每一个符形都有它的来源,有其组合规则,这些规则包括:协调、和谐、相让,使上排列疏密停匀,顶戴上轻下重,书写顺势等。例如“旦”字,上部是“日”,下部“一”是地面或者水面,“旦”意即从地面或水面上升起太阳,是表示早晨的意思。假如把“日”换成“月”或其他,那么,它就起不到表示“早晨”的作用了。

五是稳定性。任何一种文字都有一定的汉字符号的稳定性,但是汉字更加突出。从古汉语到现代汉语,语音发生了很大的变化,可是方块汉字并没有改变。汉字的抽象符号具有历时性,可以穿越时空,以至于在几千年后我们仍然能够读懂经典的思想。虽然汉字的形体经历了从甲骨文到篆书、隶书、楷书等诸多变化,但形体总体上是稳定的。不同地方的人认识同一个汉字,读音可以不同,甚至可以用方言去读,因此说汉字具有超方言的性质。汉字符号这种超越语音的特点,在历史上发挥了特殊的文字符号作用,这是因为汉字抽象符号的稳定性。

汉字作为抽象符号,这是对物象概括、归纳、抽象、提炼的结果,是一种艺术的再创造,具有鲜明的抽象思维特征。黄亚平、孟华在《汉字符号学》一书中进一步指出,“汉字的‘象’是文化、艺术、思维方式的交汇点”,“是主体精神的表达符号”,因而具有巨大的思维张力和思维创造力。

END