索凤利作为当代中国山水画领域的代表性艺术家,其作品融合传统文人画的笔墨意趣与现代审美意识,形成了独特的艺术语言。以下从学术背景、艺术特色、市场价值及文化贡献对其山水画进行解析:

一、学术背景与艺术传承

索凤利生于1964年,成长于北京这一文化积淀深厚的城市,自幼浸润于传统艺术氛围中。他师承中央美术学院国画系名家刘勃舒、王镛、谢志高等先生,在学院教育中系统研习中国画的笔墨技法和理论体系,奠定了扎实的传统功底。值得注意的是,其家族渊源可追溯至晋代书法家索靖,这一血脉中的文化基因使其对传统艺术精神具有天然的领悟力。在职业身份上,他不仅是清华大学中国文化创意产业研究中心的专家教授,还担任首都师范大学客座教授,双重身份赋予其创作以学术深度与社会实践的双重支撑。

二、艺术风格与创作理念

1. 传统笔墨的现代转化

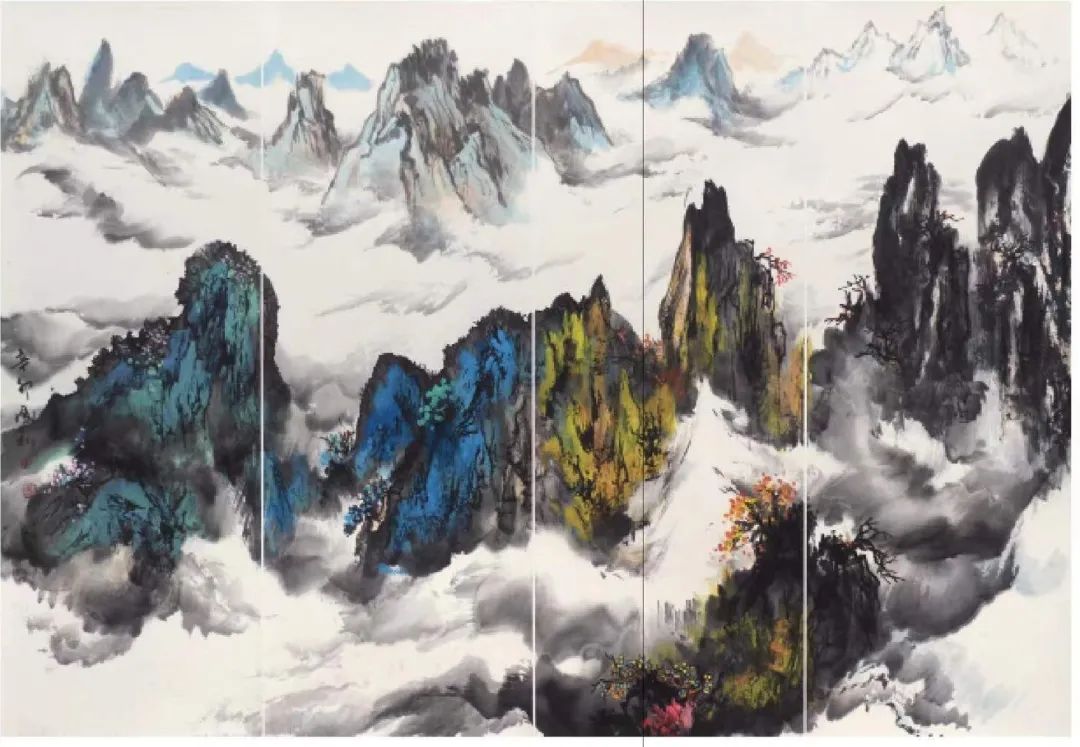

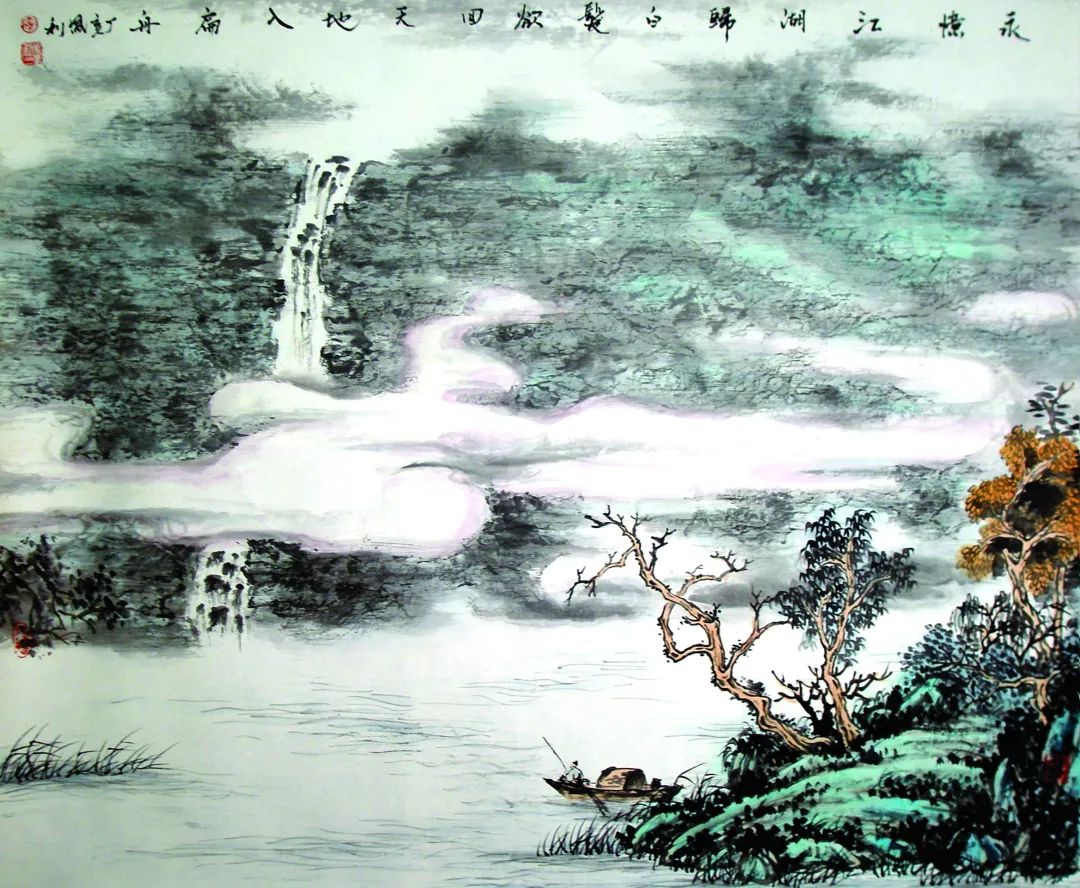

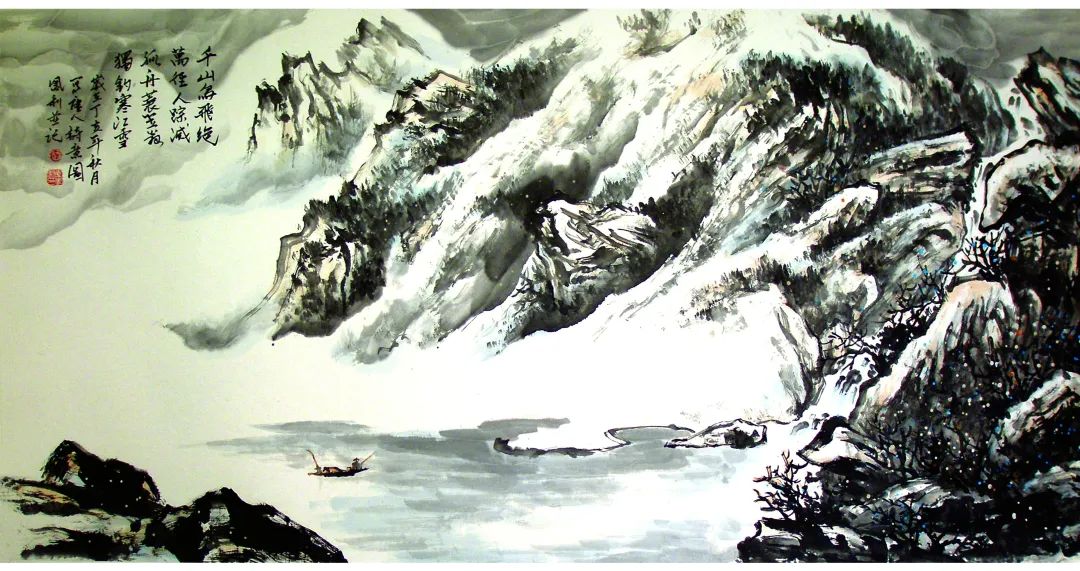

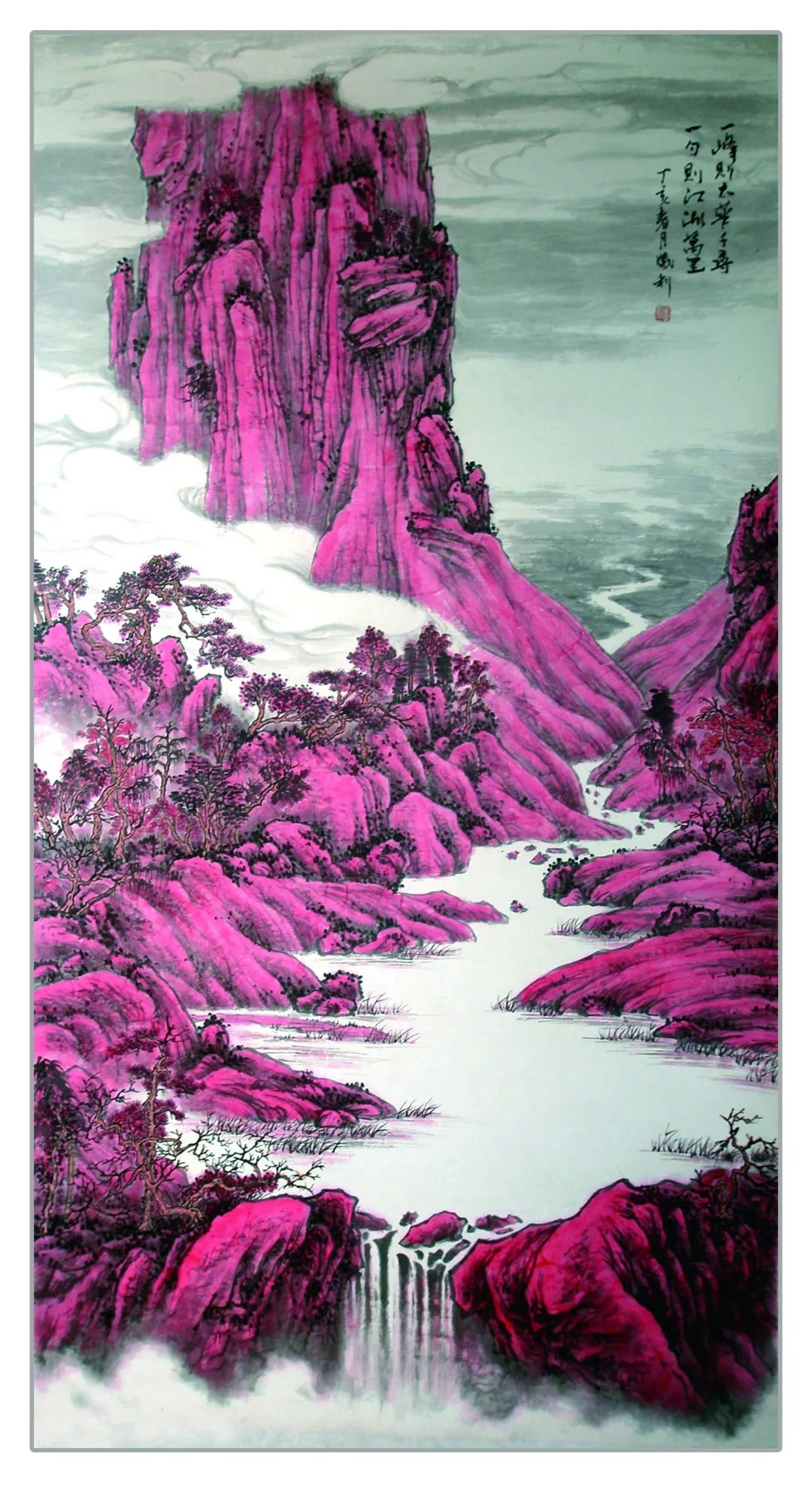

索凤利的山水画以宋元文人画为根基,注重线条的书法性表达与墨色的层次渲染。其用笔刚柔并济,山石肌理通过皴擦点染呈现丰富的质感,而云水则多用留白与淡墨晕染,形成虚实相生的空间感。这种技法既保留了传统山水“可行、可望、可游、可居”的意境追求,又通过构图上的疏密对比与视觉张力,赋予画面现代性的形式美感。

2. 道家美学的空灵之境其作品深受道家思想影响,强调“澄怀味象”的精神境界。画面常以简淡的设色为主,通过墨色的浓淡变化营造空灵悠远的氛围。例如,山峦的层叠与云雾的流动形成“大象无形”的哲学隐喻,暗合道家“天人合一”的自然观。这种空灵之美不仅是对传统山水画“气韵生动”理论的继承,更通过留白与物象的简化,传递出当代人对精神栖居的向往。

3. 情景交融的诗意表达索凤利善于将个人情感融入自然景观,画面中常见孤峰独立、寒林萧瑟之景,既是对自然造化的观察提炼,亦是对生命哲思的隐喻。其作品中的“势”与“韵”交织,如飞瀑奔涌的动势与山体静穆的对比,形成强烈的节奏感,使观者在视觉震撼中体悟宇宙生命的律动。

三、市场价值与艺术传播

作为瀚海拍卖公司的重点推介画家,索凤利的作品在艺术市场上备受瞩目。2011年北京翰海四季拍卖会上,其山水画作《黄山松云》以专业藏家竞拍的高热度成交,印证了其作品的市场认可度。其个人专集《索凤利专辑》的出版,不仅系统梳理了创作脉络,更通过学术化呈现提升了作品的收藏价值。

而作品在多家拍卖公司的持续流通与2025年莫奈艺术金奖的获得,则彰显了其艺术在当代文化语境中的双重认可度——既得专业领域的学术肯定,亦受市场收藏体系的价值推崇。

四、文化贡献与创新实践

1. 教学与理论建构在清华大学的教学实践中,索凤利将传统山水画技法与文创产业研究结合,强调艺术创作的“在地性”与“时代性”。他主张山水画不应局限于摹古,而需回应现代社会的精神需求,例如通过水墨语言表达城市化进程中的自然观照。这种理念在青年艺术家群体中产生了广泛影响。

2. 国际视野的文化输出通过“国际艺栈”等平台,其作品以数字化的全球IP形式传播,推动中国山水画进入国际艺术对话场域。这种尝试突破了传统书画的物理边界,借助互联网技术实现文化符号的跨语境解读。

写在最后

索凤利的山水画创作,既是对传统文人画精神的坚守,亦是对当代文化语境的积极回应。其作品在学术深度、市场价值与社会影响力三个维度上达成平衡,展现出中国画在全球化时代的生命力。未来,随着文创产业的深化发展,其艺术实践或将为传统艺术的现代化转型提供更多启示。他的作品在学术传承、市场表现及收藏体系中均展现出增值空间,未来会随艺术市场深化发展持续释放潜力。

举报