《薪火传端午,文化耀星河》

文/李建全

"五月榴花妖艳烘,绿杨带雨垂垂重。"当艾草的清香漫过江南的青石巷,当龙舟的鼓点震醒沉睡的汨罗江,我知道,那个穿行了两千三百年的身影,正踏着《离骚》的韵律向我们走来。端午节不是简单的民俗符号,而是一把青铜剑上凝结的寒光,是文明长河里永不熄灭的火种。

一、香草美人,诗魂永驻

屈子祠前的古柏在风中沙沙作响,仿佛在吟诵"路漫漫其修远兮"的千古绝唱。我总爱抚摸祠堂门前的青铜香炉,那些斑驳的铜绿里沉淀着多少朝圣者的热泪。某年端午,见一位白发老者携幼孙跪拜,孩子稚嫩的手指划过《天问》的竹简,老者便随口吟出"日月安属?列星安陈?"的句子。那一刻,我忽然懂得:屈原早已化作楚地的每一缕山风,他的诗魂在粽叶的褶皱里,在龙舟的龙睛中,在孩童清亮的诵读声里世代流转。

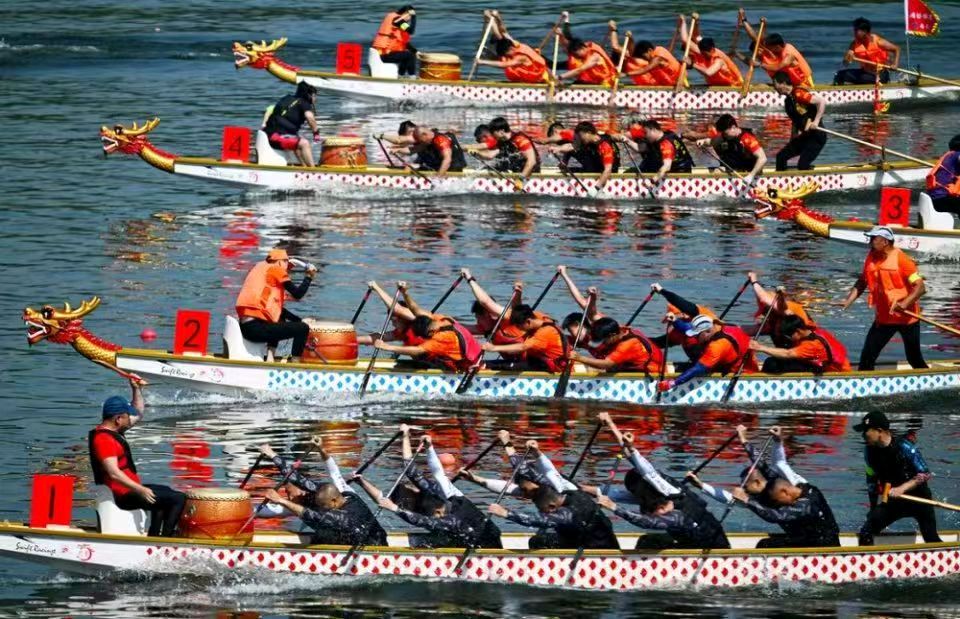

汨罗江畔的龙舟竞渡,何尝不是一场盛大的文明接力?桡手们古铜色的脊背起伏如浪,鼓点声声叩击着江心月。忽然想起《九歌》中"驾龙舟兮乘雷"的句子,原来我们划动的不仅是木桨,更是先民留给我们的精神长篙。当龙舟如离弦之箭刺破水面,飞溅的浪花里分明映着三闾大夫峨冠博带的身影,他手中的兰草化作千帆竞发的旌旗,在新时代的江面上猎猎作响。

二、家国同构,文脉绵长

老宅天井里的石榴树又红了,祖母总说这是屈原投江时染就的颜色。她包粽子时必念叨"棱角分明方显志",将糯米填得紧紧实实,仿佛要把家国情怀都裹进这翠绿的箬叶。如今才明白,这方寸之间的包扎,恰似中华文明精巧的榫卯结构——家庭伦理与国家大义,个人修为与天下情怀,在粽香中完美交融。

端午的五彩丝线总让我想起《离骚》中的香草意象。母亲每年端午都会给孩子们系上五色缕,说这是"续命缕",能避灾纳吉。那些缠绕在手腕上的丝线,何尝不是文明传承的隐喻?它们如《诗经》中的"青青子衿",如《楚辞》里的"扈江离与辟芷",将忠孝仁义的基因编入民族的血脉。当我在异国街头看到留学生腕间的五色丝线,突然懂得:这抹斑斓早已超越节俗,成为游子心中永不褪色的文化胎记。

三、星河璀璨,文华新篇

去年端午在敦煌莫高窟,恰逢"诗与远方"主题活动。洞窟里的飞天衣袂飘飘,与投影在岩壁上的《离骚》诗句交相辉映。当"长太息以掩涕兮"的吟诵声在九层楼前响起,我看见不同肤色的游客都在用手机记录这震撼人心的时刻。这让我想起《文心雕龙》所言"文之为德也大矣",原来文化自信的星火,既能照亮千年壁画,也能点燃异域青年的眸光。

在杭州西子湖畔的端午诗会上,人工智能生成的《新离骚》与古人原作隔空对话。全息投影的屈原形象挥毫泼墨,写下"后生可畏,来者无穷"的题词。这让我想起东坡先生"诗酒趁年华"的豪迈,更觉文化传承当如钱塘潮涌,既要守护"碧血丹心"的精神内核,也要在数字时代的浪潮中开辟新境。当00后诗人用说唱演绎《国殇》,传统与现代的碰撞迸发出惊人的创造力,恰似屈子当年"博采众长"的胸襟。

暮色四合时,汨罗江上的灯火次第亮起,宛如银河倾落人间。龙舟的龙尾上,电子屏正滚动播放着各地端午民俗的直播画面:贵州苗寨的百草汤,广东凉茶的苦涩清香,宝岛彰化的诗钟雅集。这些散落在九州大地的文化星子,因着端午的引力,在新时代的苍穹下连缀成璀璨的星河。忽然懂得"薪火传"的真谛:不是简单的复制粘贴,而是如《周易》所言"穷则变,变则通",让古老的文化基因在创新中永葆生机。

江风拂过,带来远方的粽香。我看见无数年轻的身影在文化长河中泅渡,他们或执毛笔临写《九歌》,或用键盘敲击新赋,或举着手机直播非遗技艺。这些跃动的身影让我想起《天问》的结尾:"遂古之初,谁传道之?"此刻终于有了答案——正是这些传承者与创造者,让屈子的诗魂化作漫天星斗,在人类文明的银河里永远闪耀。

赵文碧,四川省青神县河坝子人,三苏文学社社长、主编,擅长写散文与地方传说,代表作品有《火烧玉蟾寺》、《丞相敬师》等,作品常见于《三苏文学》微信公众号、江山文学网、都市头条、金榜头条、美篇、百度等。 三苏文学将在每年年底评选当年三苏文学的优秀作者,按投稿量、浏览量、评论数、获精次数、上红榜各占25%,前三名将获得精美荣誉证书及至尊奖杯,并同时在《三苏文学》微信公众号、都市头条、金榜头条、今日头条、百度等平台广泛颁布彰显荣耀,到时可以做现场颁奖活动。欢迎文学老师们踊跃参加、积极支持、互相转告。

三苏文学将在每年年底评选当年三苏文学的优秀作者,按投稿量、浏览量、评论数、获精次数、上红榜各占25%,前三名将获得精美荣誉证书及至尊奖杯,并同时在《三苏文学》微信公众号、都市头条、金榜头条、今日头条、百度等平台广泛颁布彰显荣耀,到时可以做现场颁奖活动。欢迎文学老师们踊跃参加、积极支持、互相转告。