精华热点

精华热点 奋进的裕华六十年

李建军

山东裕华修配厂(军工代号:九三五四厂),始建于1966年,原隶属于原国家第五机械工业部(原兵器工业部),国防军工小三线建设企业。工厂初期从事军工产品枪弹底火、迫击炮弹引信、药管药包和曳光弹等军品的生产,1972年增加了40火箭弹电—2引信,是山东省16家常规武器军工企事业单位之一。

关于工厂引信、火工品厂设计任务书的批复文件

六十年来,工厂历经国家三线建设、三线调整、三线转型、民营发展四个历史阶段。企业从工厂到公司,从军品到民品,从国有到民营,经历了三次更名,两次搬迁,二次改制。见证了国家三线军工企业各个历史阶段的发展历程,是国家军工三线企业历史发展的一个较为完整的缩影。

上世纪60年代,面对严峻复杂的国际形势,以及美国在中国东南沿海的攻势,毛主席为首的党中央洞察世界风云,决然做出“三线建设要抓紧”、“备战备荒为人民”的重大决策。

工地指挥部曾住过的草房 建厂初期的职工宿舍 工地指挥部所在地—任家洼

在“深挖洞、广积粮、不称霸”和“好人好马上三线”方针指引下,依照“小型分散、靠山隐蔽”和“大分散、小集中”的原则,根据当地的地形地貌特征,确定山东各军工厂的建设项目和规模。裕华厂就是在中共中央华东局计划委员会(66)华东计狄字68号《关于山东省引信、火工品厂设计任务书的批复》文件精神指引下,依照对空隐蔽,采用当地民间建筑“干打垒”形式,在沂蒙山区蒙阴县和沂源县交界处柴崮峪一带,建设火工、引信厂,这就是裕华修配厂(九三五四厂)的前身和由来。

山区工厂大门

《工厂建设纲要》确立后,对口援建的军工大企业齐齐哈尔672厂、西安844厂、吉林524厂等,相继抽调干部、管理人员、技术人员、技术工人奔赴革命老区沂蒙山,开启了轰轰烈烈的工厂建设工作。

深居山野,风餐露宿,一代军工人面对荒芜的山沟峪岭,激情满怀,争先恐后,热情似火,如火如荼。三线军工建设者们牢记毛主席的教导:“三线建设要抓紧”、“备战备荒为人民”。渴望实现“当年选址、当年设计、当年建设、当年投产”。一批批刚刚走出校门的青年学生,通过严格的政治审核,也相继从济南、青岛、烟台等大城市来到沂蒙山,加入到浩浩荡荡的三线建设大军行列,与五湖四海的军工人融为一体,搬石运土,安装设备,学习武器产品制造,成为无尚荣光的军工战士。

涝沟厂区

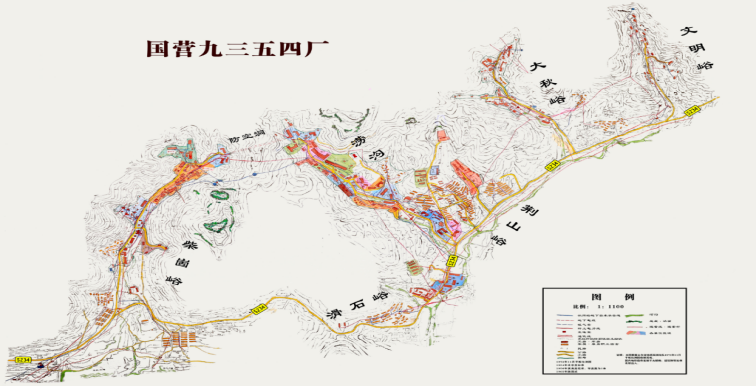

位于沂蒙革命老区的山东裕华修配厂,横跨沂源、蒙阴两县,占据五峪一沟(文明峪、大秋峪、荆山峪、滑石峪、柴崮峪、涝沟)。 共有七个生产车间和二个辅助生产车间。全厂占地约407亩,面积约十二万平方米。工厂初期建设是在蒙阴县境内的柴崮峪和沂源县境内的大秋峪一带。主要是从事火工引信和枪弹底火的生产制造。随着军品产能的扩大和新产品的上马,工厂又逐渐在涝沟一带扩大制药车间、装配车间和生产辅助车间,工厂的生产制造中心,逐渐向涝沟一带迁移。逐渐形成了以涝沟区域为中心,向周边沟、峪延伸的军工产品生产基地。建设成了从材料入厂,生产制造、军品装配、到驻军验收、交货运输一整套完整的军品生产制造体系。

国营山东裕华修配厂(军工代号:九三五四)厂区分布图)

随着生产车间建设的逐渐完善和职工队伍的不断扩大,工厂还先后建设了食堂、医务室、子弟学校、幼儿园、招待所等后勤保障部门。为了满足职工业余文化生活的需要,还建设了露天舞台、文化楼、篮球场、排球场、旱冰场等文化娱乐设施。其中露天舞台是上世纪70年代,工厂发动全厂职工,特别是团员青年,靠人挑肩扛自己搭建起来的。如今,大部分厂房、宿舍、文化娱乐设施仍然矗立在那里,宛如崮山沟壑间一片独特的风景,虽然斑驳沧桑,但依然肃然矜重、坚实挺拔,仿佛在述说曾经辉煌可歌的岁月往事。

1966年至1992年,工厂在沂蒙山区生产生活了26年,一代军工人,筚路蓝缕、栉风沐雨。“以沧桑为饮,以岁月为服”,践诺担当,默默奉献,践行着“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的三线军工精神。在革命老区沂蒙山留下了深深的足迹和烙印。塑造了“特别守纪律、特别能吃苦、特别能战斗、特别能拼搏”的三线军工人形象。

26年来,三线军工精神根植于沂蒙精神之中,吸吮着红色文化的养分,铸成了一种沂蒙特色的军工文化。忠心报国,信念坚定,信守承诺,无怨无悔。无论是顺境还是逆境,无论是流血还是流汗,红色沂蒙的军工人都是坚定、执着、朴实、重义。山区里默默的支撑着国家国防建设与发展,也默默的承重着独具一体山里生活的酸甜苦辣。军工一代、军工二代、军工三代,兢兢业业,心胸坦荡,不忘初心,勇于担当,“献了青春献终身,献了终身献子孙”是国家和社会对三线军工人最高的褒奖!

八十年代初期,工厂进入三线建设调整期。面对军品任务不足,生产任务不饱满的生产形势,全厂上下团结协作,广开渠道,对外揽活,积极开发民用产品,努力增加收入。在“军民结合、平战结合、军品优先、以民养军”的方针指引下,工厂先后开发了裕华牌系列民用产品:碾米机米筛、电风扇、鼓风机、折叠椅等。其中碾米机米筛就有三个系列,三十多个品种,并多次被评为省优、部优产品,畅销海内外。是工厂军转民时期自主研发的成功产品之一。在企业军转民的过程中,特别是在企业调整搬迁出山时期,起到了重要的产品支撑作用。

军转民时期,裕华厂还与山东其他兄弟三线军工企业:山东工模具厂(9429)、山东第一机械修配厂(976)、山东光明机器厂(9347)、山东第二机械修配厂(945)、山东民丰机械厂(9381)、山东机械修理厂(9439)、 山东新华翻砂厂(9363)、山东前进配件厂(9426)等一道联手,生产制造了“双喜”牌缝纫机和“金象牌”自行车,一度成为凭票购买的紧俏商品。这两项家用产品的成功上市,是山东军工三线企业联合联手、协作创新的成功典范,也是三线军工精神“团结协作”和“勇于创新”的具体体现!

为了扩大民品产能,弥补军品任务不足,增加销售收入,八十年代后期,工厂开启民用猎枪弹的生产。为了使企业增强发展后劲,前瞻性地确立企业发展方向,充分发挥工厂的技术优势和裕华的冲压加工优势,工厂组建了纺织机械产品摇架研发团队。苦心钻研、攻坚克难,经过几年坚持不懈的努力,终于成功研发试制了裕华牌弹簧加压摇架和气动加压摇架,并组织了批量生产。摇架产品的成功研发和批量生产,为公司调整搬迁出山后在纺织机械领域强劲发展,夯实了基础。

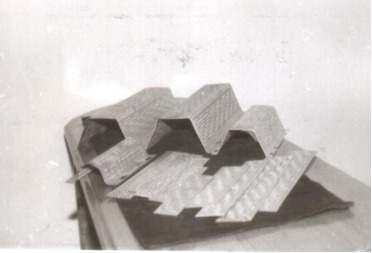

碾米机筛片

工厂第一代摇架产品

裕华的发展是幸运的。但其发展更是奋进的!无论是在初期的建设时期,还是后来军转民的调整时期,裕华人都能上下同心,脚踏实地,开拓创新,百折不挠。也正是有了这种精神,工厂在军品任务不足,职工收入低的形势下,确保军品任务的同时,潜心致力于民用产品的研发。事实证明,在工厂搬迁出山、企业生存发展面临巨大困难和挑战的阶段,碾米机米筛产品为工厂的生存和稳定奠定了产品基础;军转民时期,工厂研发的纺织机械摇架产品,为改制后的企业持续健康的发展,提供了强劲的产品支撑!

1992年,在日照市委市政府和临沂市委市政府的关心、支持、帮助下,裕华厂整建制搬迁出山,迁入山东省日照市海曲东路36号,完成了一代军工人多年的夙愿。实现了企业发展史上的一次重大转折,开启了企业发展的第二次创业。

搬迁出山,既为企业发展提供了机遇,也给企业的发展提出了新的课题,挑战与机遇并存。如何转厂恢复军品生产,如何强劲推动民品开发,是关乎企业生存和未来的关键。工厂坚持一手抓军品的生产恢复,一手抓民品的生产与开发,举全公司之力尽力摆脱困境,工厂进入艰难的生存发展期。

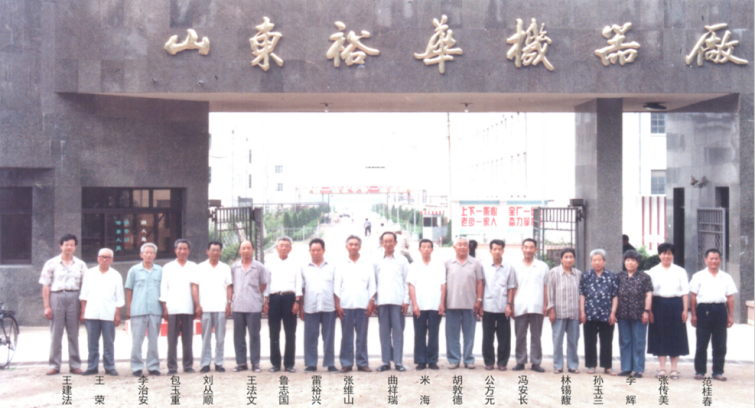

搬迁日照市后 退休办与老一辈军工人集体合影

搬迁出山后的裕华,站在了发展道路的“十字路口”。

1995年,在企业转型发展面临严峻挑战的形势下,工厂领导班子审时度势,求变求通,借力发展,毅然决定加入中国轻骑集团,成立中国轻骑集团日照摩托车公司(日照轻骑),转产摩托车的生产制造。

并入轻骑集团后的公司大门

选择是明智的,也是痛苦的。

三十年的军工生产,三十年的军工生活经历,老少三代人艰苦卓绝的拼搏与努力,仿佛一夜之间成为了过去。放弃的似乎不仅仅是军工产品,还掺杂着为国防建设贡献力量初心的搁浅。以至于到现在我们追忆起这段经历,都感到切腹的心痛和深深的遗憾。

企业并入轻骑,既是计划经济与市场经济在工厂的剧烈碰撞;也是全厂干部职工思想情感的激烈斗争。走兼并联合之路,既是实现优势互补,优化资源配置,摆脱企业困境的途径,更是裕华转型时期的悲壮抉择。百感交集的老军工得知工厂即将更名,纷纷来到工厂,在工厂大门口留影留念,流下了热泪······

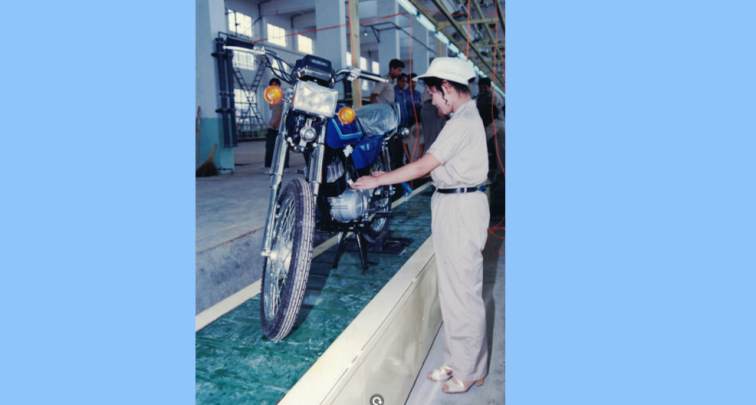

企业并入轻骑初期的磨合是痛苦的。这其中既有思想观念的偏差,又有管理模式的接轨,还有情感方面的落差。这期间,有过义正言辞的对话,也有过情绪激动时的对峙。但裕华军工人毕竟是一支有修养有素质的队伍,顾大局识大体,明事理守纪律,配合公司管理与变革,积极转产摩托车的生产制造,努力使工厂摆脱困境。经过一年的不懈努力,轻骑牌御马QM100摩托车成功下线,召示着工厂新起点的又一次开启,召示着企业又进入一个新的历史发展阶段。

第一台御马摩托车成功下线

并入轻骑后的工厂,干部职工的思想观念发生了改变,企业从计划经济模式逐步转向市场经济模式,干部职工的市场经济意识进一步提高。公司注重抓好制度管理和现场管理,厂容厂貌焕然一新,迅速成长为日照市明星企业和管理创新十佳(单位)企业。公司的成长和进步,也赢得了上级领导和社会各界的关怀和关注,国家、省、市领导多次来公司视察指导工作,并对其发展提出了殷切的期望。

尹延斌总经理向原全国人大副委员长陈慕华介绍产品

虽然轻骑的后期发展,没有达到预期的设想,轻骑集团总公司后期出了问题,企业走向衰落。但对于裕华厂来说,并入轻骑,为工厂转型期的生存、稳定的度过困难期、以及职工市场意识的转变、后续企业民营化改制,都起到了积极的铺垫和促进作用。

2001年,裕华退出了轻骑集团,工厂又一次站在了发展道路的“十字路口”。

摩托车产品下行,米筛产品市场萎缩,军品已经丢弃,裕华又一次面临产品、市场、生存的考验。站在十字路口的工厂,又一次面临生存与发展道路的抉择。恰逢其时,纺织机械产品随着行业的复苏,呈现出良好发展势头。工厂的有志之士向公司领导进谏,克服一切困难,恢复军转民时期研发的纺织机械产品摇架的生产!厚积薄发的摇架产品,终于迎来它欣欣向荣的市场春天!裕华人又一次迎来了曙光,走出了困境,战胜了困难,经受住了考验!

为了适应市场经济的发展,改变国有企业的体制和机制,推进国有企业改革,提升企业市场竞争力。2004年,在市委市府的关心帮助下,公司改制为民营企业,成立日照裕鑫动力有限公司。这是企业发展史上的一次重大变革,是企业从国有到民营的一次重大转变。

公司上下解放思想,整合资源,产品创新,释放活力。对内调整产品结构,规范生产流程,强化现场管理,提升产品质量;对外扩大市场份额。摩托车领域,在山东先锋摩托车有限公司的基础上,组建山东先锋裕鑫车辆有限公司,开启了三轮摩托车的生产制造,形成了二轮、三轮摩托车齐头并进的良好发展局面。

在纺织机械领域,努力提升军转民时期研发的气动摇架产品,和后期跟进的紧密纺产品,为改制后企业的再发展,赋予了新动能。

紧密纺及气动加压摇架用户使用场景

公司对外还整合资源,借力发展,加强投资合作。与西班牙品特公司共同投资,组建了品特裕华科技有限公司,开创了科技型、智能化纺纱领域新天地。

公司在纺织机械领域的产品影响力进一步提升,市场份额进一步扩展。摇架、紧密纺产品市场占有率和品牌影响力逐步位居行业首位。其中气动加压摇架国内市场占有率达到了80%,紧密纺产品国内市场占有率达到了40%,产品还远销印度、越南和欧洲市场。功夫不负有心人,裕华牌气动加压摇架,2003年被授予“山东标志产品”,2006年被授予“山东名牌产品”。这一系列成绩的取得,都离不开军工文化的底蕴,离不开军工人的技术、军工人的素质,和军转民时期坚持不懈的民品开发,是军工精神在企业发展过程中的产品体现和精神续延!

第十九届上海国际纺织工业展览会工作人员合影留念

为了进一步推动改革的深入和建立科学合理的内部股权结构,公司于2017年进行了第二次改制。二次改制后企业的股权进一步集中,股东与经营者责、权、利关系更加明确,公司的决策与运营更加快捷高效。

二次改制后,公司推行板块化经营战略,总公司加强对各产品子公司的监管,规范管理制度,做到管放有度。各产品公司实施自我积累,自负盈亏,自我发展,成为责权利相统一的利润主体和经济实体。

板块化经营战略的推行,调动了各产品公司的工作积极性,激发了各产品公司干事创业的工作热情和创新精神。全体员工解放思想、强化经营理念、转变工作方式,打破传统制造业陈旧的生产经营模式,勇于科技创新,公司向科技型、创新型、智能化企业稳步迈进。

裕华六十年的发展历程,所走过的路可谓是命运多舛、坎坷跌宕,很不平凡。但顽强的裕华人总能在一次次选择的关头和转折的节点上,牢牢把握住自己前进的方向和未来的命运,百折不挠,勇往直前,度过了一个又一个难关,战胜了一个又一个困难,终于勇敢地走到了今天!

2019年4月9日,公司退城进园新厂区建设正式破土动工。公司整建制二次整体搬迁拉开了序幕。这又是工厂发展具有里程碑意义的历史时刻。工厂的发展又进入崭新的历史阶段。

董事长张彦涛在高新区2019年春季重点项目开工仪式上讲话

新厂区的建设,历时三年。这三年,正是疫情肆虐、全民防疫的时段,公司领导班子始终坚持两手抓:一手抓老厂区的生产经营,一手抓新厂区施工建设,努力克服疫情期间带来的重重困难。通过三年艰苦努力和辛苦筹建,终于2022年11月完成新厂东区和部分西区建设,公司顺利完成第二次整体搬迁,迁入日照市高新区云萃路9号,企业发展又掀开了新的篇章!

退城进园 工厂迁入云萃路9号的公司大门

在国家即将开启第十五个五年规划和伟大的中国共产党迎来一百零四年华诞的历史时刻,我们又迎来世界反法西斯胜利八十周年和国家三线建设六十周年。裕华,这一有着六十年光荣发展历史的企业,也开启了退城进园二次搬迁第三次创业的新纪元。

六十年的足迹与历史,足以夯实前进的基石;新发展的宏伟蓝图,正激励着企业阔步向前。

历史的责任义不容辞地落在了一代新裕华人的肩上,相信新一代裕华人有信心也有能力秉持好赓续的接力棒,高举前辈鲜明的旗帜,以坚如磐石的信念和笃定前行的斗志,传承军工优良传统,弘扬三线军工精神,在党和政府的领导下,匠心筑梦,奋发图强。以变革増活力、以创新谋发展、以文化筑信念,矢志拼搏,团结实干,奔向更美好的明天!

让我们共同祝福奋进中的裕华,祝福裕华的未来更美好!

——谨以此文纪念三线建设六十周年

2025年6月

作者简介:

李建军,男,大专学历。1966年4月出生于西安市,祖籍山西省武乡县。1967年随父母迁入沂蒙山区,1984年12月参加工作。先后在山东裕华机器厂团委、厂办、工会、裕民科技公司任职,现任裕鑫动力有限公司董事,副总经理。山东军工文化研究室副主任。

链接:

2025年是中国三线建设启动60周年,为了宣传“艰苦创业,无私奉献,团结协作,勇于创新”的三线精神,弘扬三线建设者为了国家安全默默无闻数十年如一日,在深山密林、大漠荒烟进行国防科研、生产的峥嵘岁月,铭记历史,弘扬党的优良传统,特举办纪念“中国三线建设启动60周年”主题征文活动。启事如下:

一、活动主题

纪念中国三线建设启动60周年

二、组织单位

主办单位:

山东省写作学会

都市头条·济南头条

山东三线军工文化研究室

承办单位:

山东福寿园发展有限公司

山东人文纪念公园(山东红光化工厂原址,军工代号:5805)

成立由主办、承办单位领导参加的组委会,聘请有社会影响力的知名作家、专家为顾问。

三、征稿体裁

本次征文限散文、纪实文学、报告文学、诗歌四种体裁,突出思想性、文学性、时代性。散文要求3000字以内,古体诗和新诗均可,新诗100行以内。

本次活动同步征集反映时代变迁、承载历史记忆的老物件(如照片、书信、工具、日用品、票证等)。这些物件将作为时代背景的重要素材与征文作品共同呈现。

四、稿件要求

为深入挖掘三线建设的历史价值和时代意义,征文内容应为中国三线建设故事;对三线精神的理解和感悟;对三线建设者的赞美和歌颂;对三线建设历史的研究和思考,对山东红光化工厂的历史建设故事。

来稿需注明“中国三线建设征文”字样,文后注明作者200字以内简介、单位、电话等信息;

所有作品必须原创首发,若发现抄袭或一稿多投者,取消活动资格;投稿一律用真实姓名,化名重复者不予评审;

五、征稿和征物时间及邮箱、微信

2025年6月21日起至2025年9月30日

投稿联系人、电话、邮箱、微信:宋先生13325115197(微信同号) 1025924131@qq.com

老物件收集联系人、电话、邮箱、微信:杨先生 15662725195(微信同号) shandongqh@fsygroup.com,

快递收件地址(可到付)山东省济南市长清区孝里镇龙泉官庄村南山东福寿园,收件人:杨老师 15662725195

六、作品刊发及评奖

经初审符合征文要求的作品,将在《都市头条·济南头条》开设专栏发表。

征稿结束,将组织由专家、学者、教授、编辑等组成的评委会,评选出优秀作品(组委会、评委会人员作品不参加评奖)。

一等奖1名,奖金各1000元,证书;

二等奖5名,奖金各500元,证书;

三等奖10名,奖金各200元,证书;

优秀奖若干名,证书。

另设人气奖5名(按阅读量、点赞、留言等权重),奖金各500元,证书;

获奖名单将在《都市头条·济南头条》发布,获奖作品择优向《中国企业档案》等其他纸媒报刊推荐发表。

七、颁奖

评奖结束,将在山东省老战士纪念馆举行隆重颁奖典礼,具体时间另行通知。

八、其他

征文将在山东省老战士纪念广场举行启动仪式,启动后征文活动期间,将由组委会组织作家、诗人等山东老战士纪念广场、小三线红光化工厂原址等进行采风活动。

2025年6月21日

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版