骨石证道:

丁再献先生的文明解码者之路

田继宝

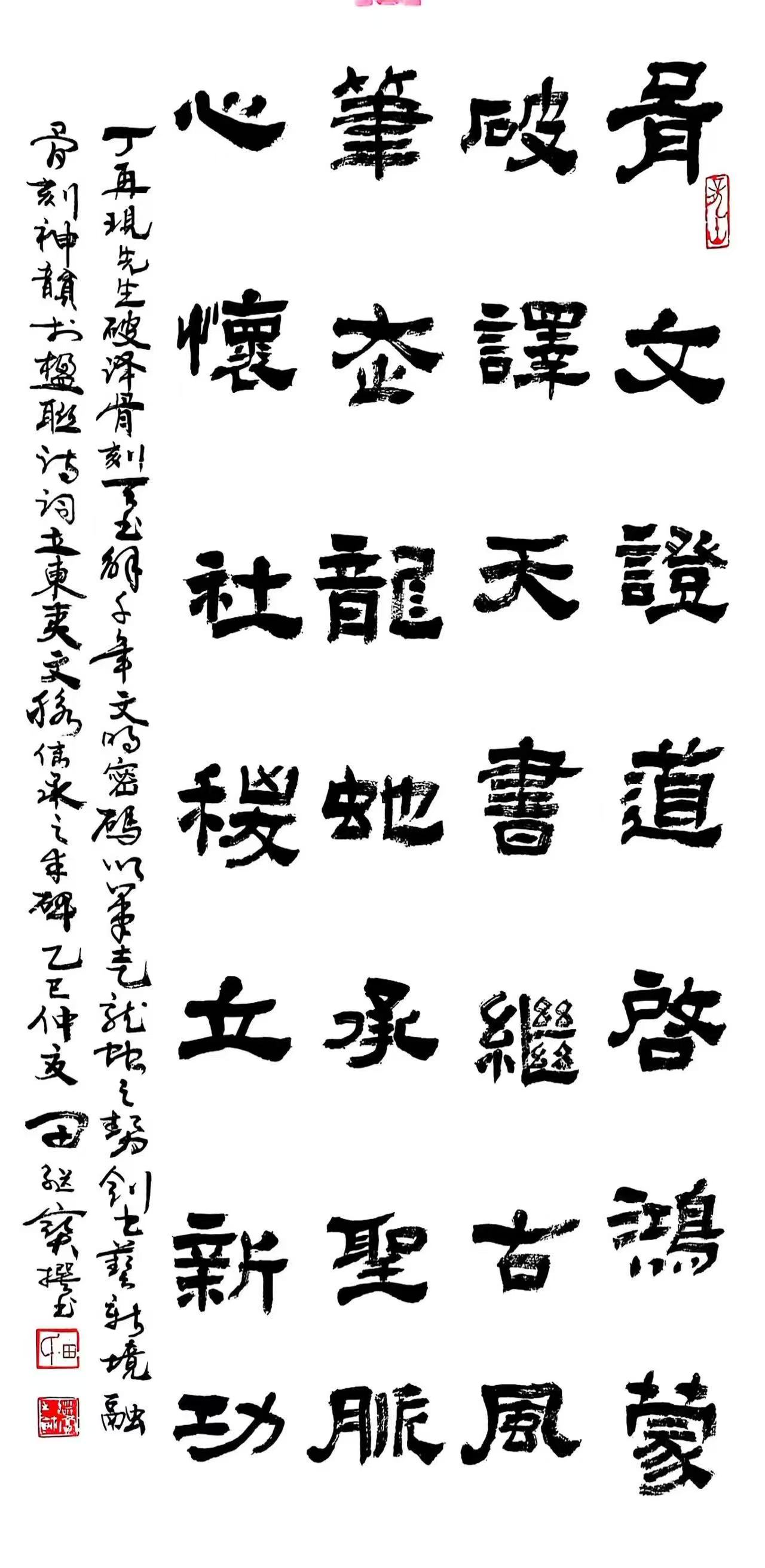

骨文证道启鸿蒙,破译天书继古风。

笔走龙蛇承圣脉,心怀社稷立新功。

——观丁再献先生骨刻文研究有感

一、骨石证道:骨刻文研究的破冰者

在山东昌乐龙山文化遗址出土的骨刻文前,丁再献用考古学家的严谨与书法家的灵性,开启了中华文明密码的破译之旅。他首创"三维破译法",将器物形制、刻痕走向与东夷文化符号体系进行立体比对,成功破译出"日""月""山"等28个基础符号。这种研究范式突破了传统金石学的静态考证,开创了动态符号学研究的新维度。其《东夷文化与山东·骨刻文释读》专著中,独创的"符号树状演化图"清晰呈现了骨刻文与甲骨文、金文的传承脉络,为中华文明探源工程提供了关键证据链。

二、文化守正:东夷文明的当代解读者

作为东夷文化研究领域的集大成者,丁再献构建了"三重证据法":以考古遗存为基,以古籍记载为纲,以民间传说为辅。他主持的"东夷文化基因库"项目,系统收录了鲁中山区37处古文化遗址的影像资料与口述史记录。在大汶口遗址的考察中,他发现的"太阳崇拜岩画"与骨刻文中的"日"字形符号形成时空呼应,印证了东夷先民"万物有灵"的哲学观。这种跨学科研究方法,使尘封数千年的文明记忆重获学术生命力。

三、跨界融合:艺术与学术的双重突围

当书法艺术遇见骨刻文研究,丁再献开创了"骨刻文书法"新流派。他独创的"刀笔相生"技法,将骨刻文的契刻质感转化为笔墨语言,在宣纸上重现了东夷文化时期的骨石气韵。其《山水平仄》作品集中的"龙山十二景"系列,将骨刻文符号融入山水意境,实现了考古发现与艺术表达的完美统一。这种跨界创新不仅拓宽了书法艺术的表现维度,更让冷门学科研究获得了大众传播的全新路径。

四、师承之道:学术薪火的传承者

从孙轶青的"诗书画一体"理念到欧阳中石的"碑帖融合论",丁再献始终秉持"师古而不泥古"的治学态度。在山东社科院组建的"骨刻文研究团队"中,他推行"田野调查+实验室分析+艺术创作"的三维培养模式。其与女儿丁蕾的学术传承,更展现了"子承父志"的学术世家风采。这种师承体系既保持了传统学术的连续性,又注入了当代研究的新活力。

五、精神图谱:文化自信的践行者

在泰山脚下建立的"骨刻文艺术馆",丁再献用实物展陈与数字复原技术,构建起立体化的文明认知空间。他主导的"东夷文化进校园"项目,让骨刻文体验课程走进32所中小学。在全国还有百余处摩崖刻石,这种文化传播实践,本质上是对中华文明主体性的坚定守护。正如其在《骨刻文书法艺术论》中所言:"每个契刻符号都是先民的精神胎记,解码的过程就是寻找文化基因的旅程。"

站在新世纪的文化坐标上回望,丁再献先生用三十年光阴完成了一场跨越时空的文明对话。从骨石拓片到数字建模,从学术专著到艺术创作,他始终保持着"板凳甘坐十年冷"的治学定力。这种将学术追求与文化使命相融合的精神品格,恰似骨刻文中的"火"字符号——既照亮了中华文明的来时之路,更点燃了文化传承的永恒薪火。

2025年6月27日

作者:田继宝,原龙山文化博物馆馆长。

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版

举报