皱纹里的山河

——《那就是青藏高原》编后记

宋俊忠

至今天为止,周天增先生的日记体《那就是青藏高原——高原自驾游21日游记》连续四期刊载完毕了。年近七旬的周天增先生以27000余字的日记体,忠实详尽地记录了作者和大学同学孙先生以及孙的泳友封工三位银发旅伴,行程九千余里,历时二十一天的自驾游历旅程。

风雪笼罩的索县深夜,年近七旬的老者紧握方向盘。挡风玻璃上冻结的冰晶在车灯光束中疯狂蔓延,零下四度的寒气穿透车窗直刺骨髓。封工驾着三菱越野在风雪里缓慢挪动,车轮下的狭窄公路一侧是深不可测的断崖。就在几小时前,海拔4700米的纳木错湖边,三位银发老人刚掬起过圣湖的水。此刻,这条悬挂在天际的索道却化作最真实的生死挑战。三双被岁月浸染的眼眸穿越风雪聚焦的前方,不是恐惧,而是风雪尽头那座灯火阑珊的边陲小城——那是生命对险境的无声回击。

《那就是青藏高原》四篇连载落下最后一字,编者的思绪却仍被三位银发旅者的车轮牢牢牵引。当周天增先生一行以平均69.6岁的高龄驱车万里叩问雪域,我们看到的已远非普通游记的字里行间。在墨脱塌方的峭壁下,在怒江七十二道拐的陡坡前,在冻土带起伏的波浪路中,生命原始的坚韧穿透尘封的岁月扑面而来。这卷车轮碾就的长诗,是生命在极限海拔的自我淬炼。

在墨脱的塌方路段,推土机掘开的狭窄通道两旁堆积着高达五六米的雪墙。车轮颠簸行进中,他们清晰地瞥见被压扁的废弃车辆:“生死距离如此之近,紧张与恐惧笼罩。转念一想,听天由命吧,此情此景谈何我命由我不由天?心念即此,竟反得了释然”。这份历经沧桑的通透超越了年龄本身——三位老者直面生死险境的坦然,恰是对生命最深沉的理解。

旅程中许多时刻超越语言:仁青崩寺的木柱间浮动的酥油气息;果果塘雅鲁藏布江大拐弯升腾的云雾;墨脱石锅鸡汤弥漫的水汽里氤氲的生存智慧;更不消说青藏线上车轮滚过波浪式冻土公路时奇特的节奏感。这些细碎的感受如藏地绵延的经幡,串起了他们与壮阔山河的真切相遇。

他们的目光穿透风景表皮,直抵肌理褶皱。在藏北高原,一根根矗立路旁的导热棒引起他们好奇的驻足。当得知这些“热棒”造价高达二十万元一根,如同无形的卫士默默维持着冻土层的恒定时,他们感叹:“每一根都是守护冻土的无声英雄。”从宁夏红色公路就地取材的侏罗纪砂岩,到高原鼢鼠在草甸上掘出的微妙生态平衡,他们以科学求真与人文温情交织的眼光重新丈量大地。

尤其刻骨的是一路相伴的歌声,那是他们向高原发起的情感冲锋。《天路》的旋律穿越雪山峡谷,“像一阵祥云掠过蓝天”,成为行驶中壮怀激荡的配乐。当车轮翻越长拉山隧道进入青海,恍然觉察自己已不知不觉离开西藏境内时,“青藏高原,我们终于踏上这片占国土四分之一的土地”,慨然之情随歌声喷薄而出,嘹亮的声音在稀薄的空气中激起经久不息的回响。

当三位银发长者最终挺立在布达拉宫广场,他们选择了在门槛之外完成精神朝圣。“所谓‘一生只去一次’的布达拉宫,原非为步履设限——而是对朝圣本质的重寻:信仰的重量,有时恰在门槛之外才能被完整掂量。”在广场的晨光中凝望宫阙,红墙如凝固的虔诚体温,白墙似延伸的雪山棱线,信仰的千钧之力在时空之外昭然若揭。

临别京城前封工手握方向盘的最后影像,与青海湖边眺望的剪影在记忆中叠印。二十一天的征程,九千里风雨,五千海拔跌宕,十省风烟过眼——这不单是一场地理意义的远行,更是三位长者在生命秋原上燃起的篝火。

他们的足迹犹如一串刻在青藏脊背上的印章,而山河以它亘古不变的呼吸,在这些历尽沧桑却仍跳动炽热的灵魂上留下无形印记。皱纹深处暗隐的山川沟壑,终成为彼此最光荣的勋章。岁月长途中,总有那样一次出发,能让白发重新染上星斗;总有一程壮游,足以让生命在雪线上傲然怒放——那正是三位老者以轮胎为笔、山河为纸,写给时光的不朽证词。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

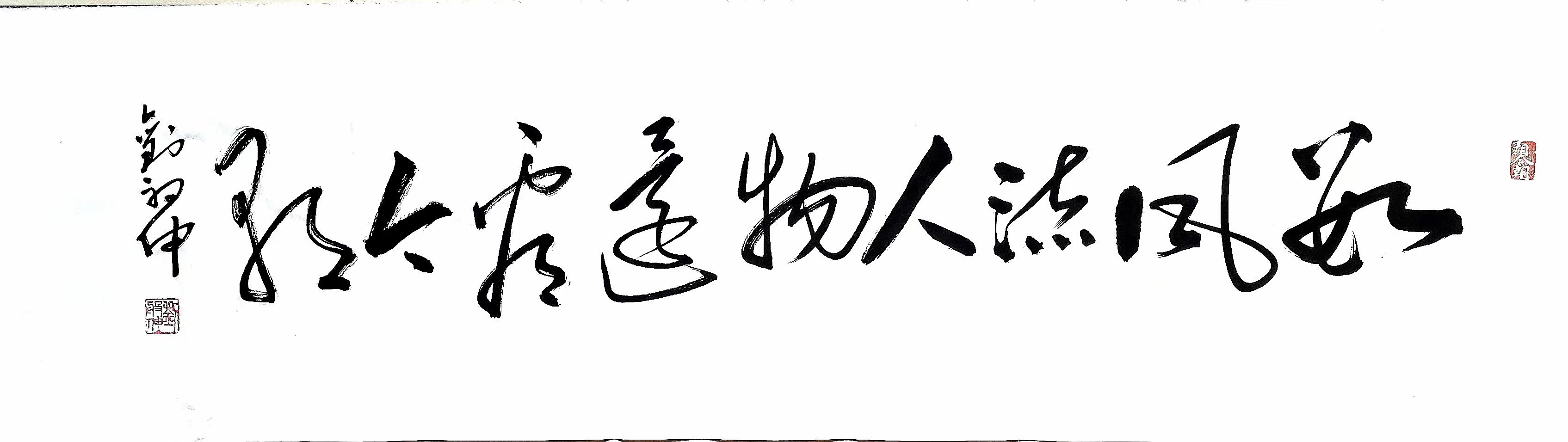

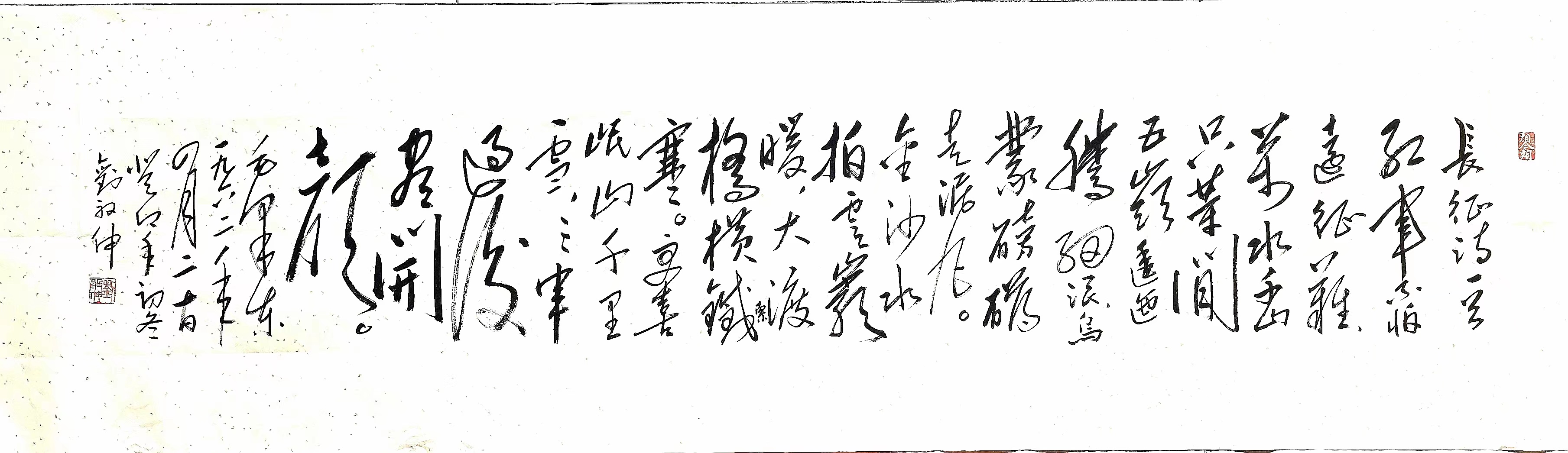

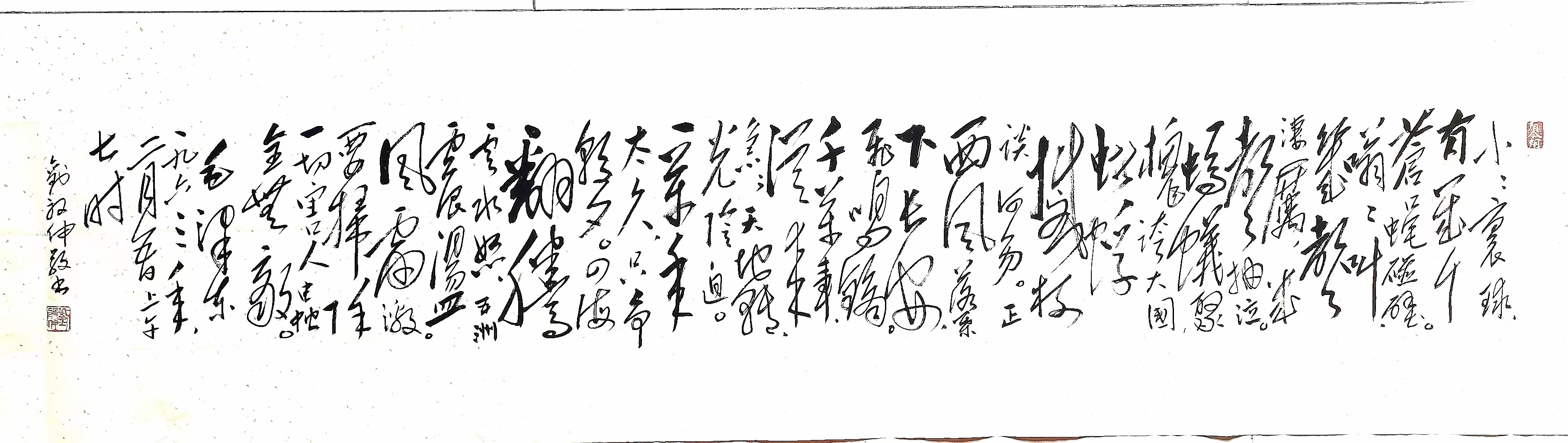

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

举报