探秘桓台博物馆:

追寻历史的隐秘足印

天琮

7月30日,在桓台县荆三村支书荆得国与荆家镇人大宗主席的引领下,怀揣着对家乡历史的敬畏与好奇,我踏入了桓台博物馆的大门。甫一进展厅,仿若穿越时空隧道,浓厚的历史氛围便将我紧紧包围。

伊靖馆长热情相迎,随即为我们讲述史家、李寨出土文物及相关项目的进展情况。他的讲解如同一把精巧的钥匙,缓缓开启我对这片古老土地认知的大门。伊馆长介绍道,这些文物承载着桓台地区源远流长的历史记忆,每一件都历经岁月雕琢,无声诉说着往昔的故事。桓台史家和李寨遗址,是1996年春至1998年由淄博市文物局、淄博市博物馆与桓台县文物管理所共同组织发掘的大型考古项目,这一发掘成果丰硕,意义非凡。

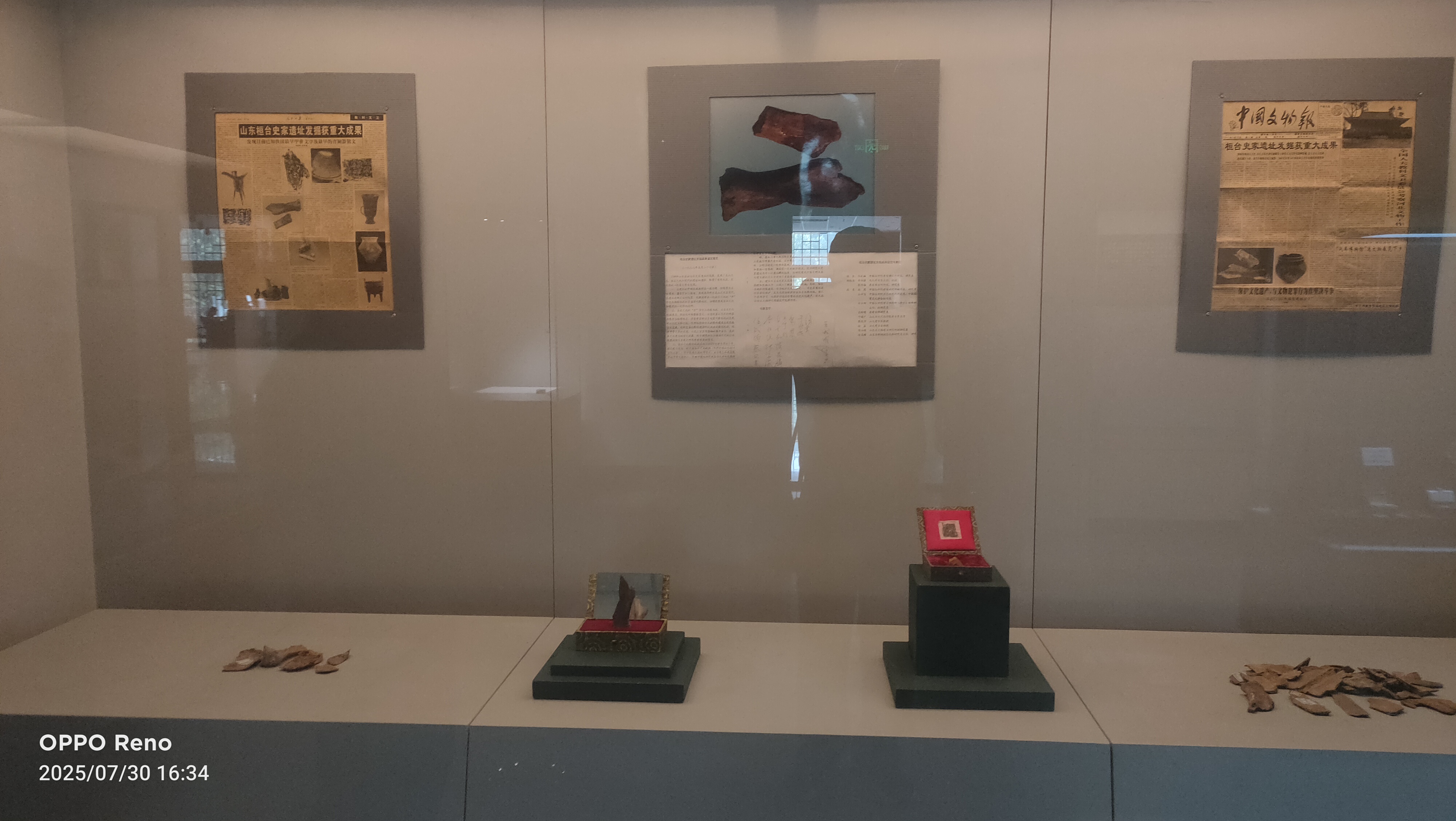

随后,在伊馆长的陪同下,我开启了这场震撼心灵的参观之旅。馆内文物琳琅满目,而桓台史家、李寨出土的文物,无疑是其中最为耀眼的明珠。

1996年于桓台史家遗址发掘出土的岳石文化祭祀器物坑,意义重大。这座祭祀谷物坑呈“井”字形,采用木构架结构,东西长9.05米,南北宽7米,深达3.7米。坑内分七层有序摆放着陶、石、骨、蚌器共计356件。尤为关键的是,在坑底发现的两片残缺甲骨文,看似平凡无奇,实则蕴含着巨大的历史价值,宛如时光使者,静静伫立在展柜中,等待着人们揭开其神秘面纱。

经业内权威专家鉴定,这两片卜骨上的文字,乃是我国目前发现的时代最早的甲骨文,比安阳殷墟的甲骨文还要早300余年。这一重大发现,为研究东夷文化及其与夏商文化的关系,提供了极为重要的线索,岳石文化祭祀器物坑的发掘,无疑是考古史上一颗璀璨夺目的明珠。

龙山文化时期,制陶技术登峰造极,馆内陈列的在史家、李寨出土的蛋壳黑陶“黑如漆、薄如壳、明如镜、声如磬”,堪称巧夺天工之作。其器体薄若蛋壳,壁厚仅0.3 - 0.5毫米,表面光洁油亮,代表了中国制陶技术的巅峰水准。在博物馆内观赏这些展品,不禁让人对古人精湛绝伦的技艺惊叹折服。此外,馆内的陶器造型各异,或质朴纯真,或华丽典雅,表面纹饰仿佛在娓娓讲述着当时人们的生活场景与审美意趣;青铜器则散发着庄严肃穆的神秘气息,它们见证了古代铸造工艺的高超技艺,承载着彼时的政治、经济与文化信息。

《中国文物报》在1997年5月18日头版头条,对史家遗址的重大发现进行了专题报道。1999年,中国殷商学会以史家遗址的重大发现为题,召开了国际学术讨论会。2006年,李寨遗址被确定为省级重点文物保护单位;2013年,史家遗址荣升为第七批全国重点文物保护单位。

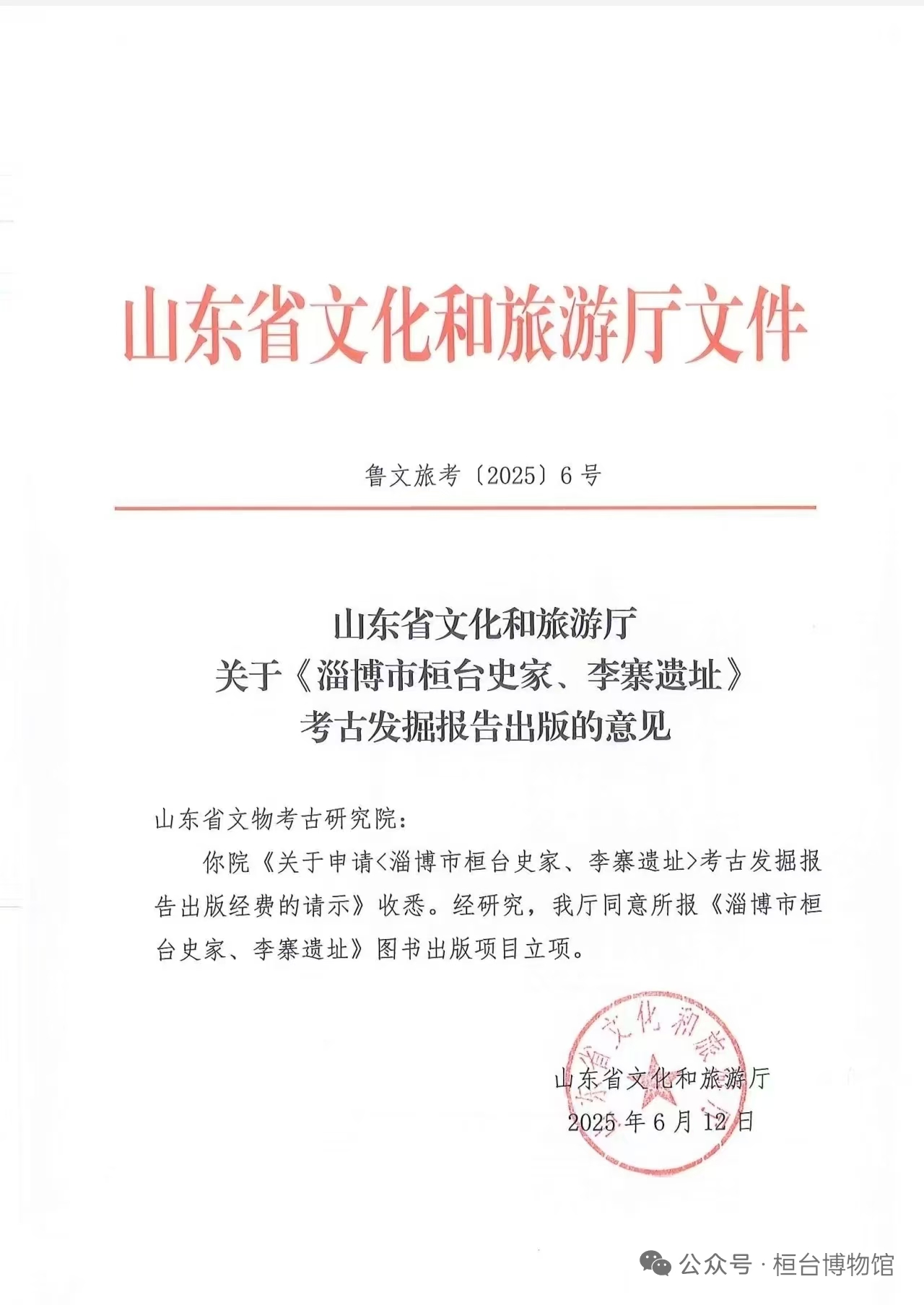

伊馆长还提到,目前史家、李寨遗址考古发掘报告备受国家文物局与山东省文旅厅的关注与支持,省文物考古院也积极协助立项。目前,史家考古发掘报告的文字材料整理、相关材料数字化以及编撰架构确立等工作已基本完成,接下来将步入出土文物的图纸绘制阶段。为全力配合这一重要工作,桓台博物馆将积极提供文物绘图所需的实物。正如山东省文化和旅游厅在2025年6月12日发布的《关于<淄博市桓台史家、李寨遗址>考古发掘报告出版的意见》(鲁文旅考(2025)6号)中,明确同意《淄博市桓台史家、李寨遗址》图书出版项目立项,足见对这一考古成果的高度重视。

参观结束后,我的心情久久难以平静。从蛋壳黑陶到承载重要历史信息的甲骨文,这些珍贵文物皆是桓台历史的有力见证者,让我深切感受到桓台历史的厚重与伟大。每一次新的考古发现,都如同一盏明灯,在黑暗的历史长河中照亮我们探索前行的道路。

桓台博物馆之行,不仅是一场视觉的饕餮盛宴,更是一次心灵的深刻洗礼。它让我明白,历史并非遥不可及的过往,而是与我们紧密相连的根源。我们应珍视这些文物,悉心守护这些历史瑰宝,让它们所承载的文明之火,代代相传,永不熄灭。

走出桓台博物馆,我的内心满是对这片土地深厚历史底蕴的感慨与惊叹。馆中的每一件文物,都像是一部部无言的史书,生动地诉说着往昔的辉煌。这些珍贵的历史遗迹与文化瑰宝,不仅是桓台历史的见证,更是中华民族悠久文明的重要组成部分。此情此景,遂作七律一首,以表对此次探秘之旅的感怀:

七月寻幽访古堂,荆村贤领意悠长。

馆中珍器呈千态,史里遗文绽异光。

蛋壳黑陶惊妙艺,岳石甲骨证沧桑。

今逢盛事期新卷,文化传承韵未央。

2025年8月日/乙巳六月初八

作者简介:天琮,本名巩天宗,山东省商业厅退休处长,山东东夷文化与骨刻文字研究中心副主任,中国书法家协会会员,山东省写作学会会员,垂杨书画院特聘艺术家,山东省文史书画研究会研究员,中国老年书画研究会会员,中国书画家协会会员。荣获2024年度竹庐文艺奖十大散文家称号。

举报