精华热点

精华热点

艺术是文化的瑰宝,历史的见证者,文化传承的重要载体。书画作品承载着创作者情感与智慧,记录着时代变迁与文化演进。《人民艺术》专访应运而生,旨在通过书画艺术展现时代中的坚守与创新,传承弘扬中华优秀传统文化。

-----《人民艺术专访》总编室

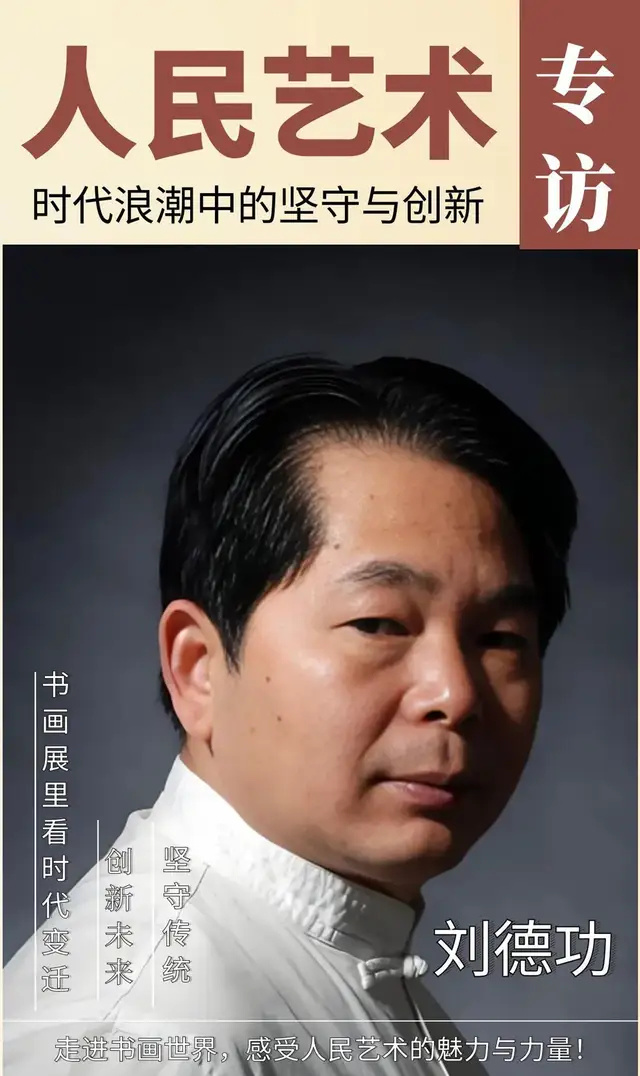

刘德功简历:

毕业于中央美术学院,中国“铁荷画派”创建者,国家一级美术师,中国美术家协会会员。现为中国艺术创作院副院长、中国煤矿工笔画院院长、中国煤矿美术家协会副主席。曾荣获中国百名德艺双馨文艺家、’97中国画坛百杰(20世纪末中国画百杰)、1999年“中国画三百家”金奖等国家级金奖、一等奖5次,省部级金奖、一等奖12次,出版美术理论研究专著四卷共120万字,出版个人美术作品集和主流杂志上百册,在中国画坛产生了重大影响,作品《荷魂》被长期悬挂于中央办公厅。在美国、日本、韩国、意大利、马来西亚等多个国家举办作品展和书画艺术传承。

艺术成就被中央电视台《美术星空》栏目和中国新闻社《书画中国》栏目等全国60多家电视台专题报道。被国家人事部评为“中国画杰出人才”,2004年获中国煤矿文联颁发的“美术成就奖”,2008年被国家知识产权局聘为“中国知识产权文化大使”。历经十五年精心创作出长132米,高2.5米的铁荷长卷《铁荷魂》,震撼了中国画坛,创建“铁荷画派”并对当代中国画坛做出了影响深远的十大贡献。2016年文化部命名刘德功铁荷美术馆为“华夏文化遗产保护与传承示范基地”。2019年被中共河南省委,省政府授予“劳动模范”荣誉称号,编入大型历史文献《河南劳动模范志》。2019年被中国文联书画艺术交流中心授予终身成就奖。

铁荷铸魂:刘德功铁荷的精神图腾与艺术突破

著名画家刘德功以十五载春秋淬炼出《铁荷魂》长卷巨作——2.5米高、132米长,承载着他一家三代军人的家国情怀,创新呈现由深沉到邈远的铁荷之境;颠覆传统工笔花鸟画范式,开创了“意写大工笔”技法体系;将金属锻造般的质感注入柔美荷韵,在刚柔相济中重构荷花的精神维度。

四卷史诗:铁荷意象的多维展开

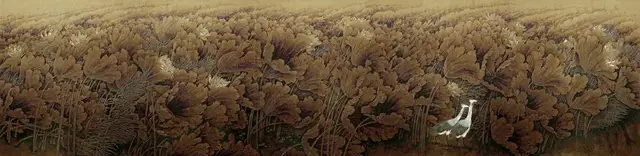

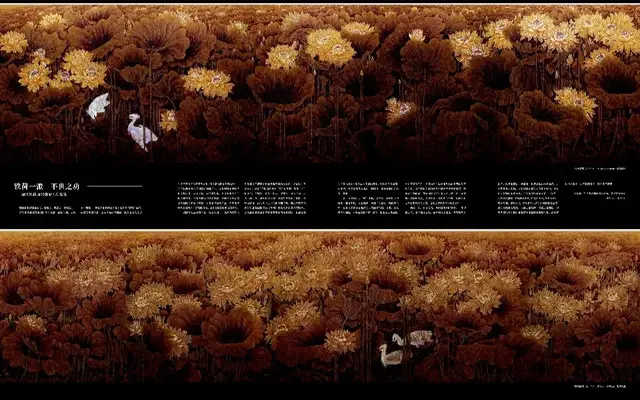

(第一卷)夏荷:铜墙铁壁的生命强度

第一卷以50画幅宏大壮丽的勾勒,拉开了夏荷的序幕。盛夏荷塘生机盎然的图景,在刘德功笔下,却被赋予“铜墙铁壁”的雄浑气象。万里荷塘中,每一株荷都像威武不屈的灵魂、屹立于天地间的生命强者,展现出铁荷威仪气象。这源于作者对生命强度的理解感悟与解读:夏日荷花的蓬勃,不仅是自然生命力的展现,还是民族精神中刚健有力特质的象征。

画面中,荷叶以厚重的积墨与劲挺如铁的线条构成视觉主体,每一片叶子都如抵御外侮的坚盾,威风凛凛,坚不可摧。荷花则是圣洁的模样,在浓墨重彩中绽放生命力量。单幅1米宽,50幅画作次第展开,形成了绵延不绝的视觉冲击。

从艺术技法来看,此卷即有刘德功独创的“意写大工笔”的气韵。工笔的细腻体现在荷叶脉络的精准勾勒与荷花肌理的微妙晕染,而写意的气势则通过整体构图的开合聚散得以彰显。这种“工勾意染”“实勾虚染”“工写合一”的处理,既避免了工笔画的刻板拘谨,又克服了写意画的空疏飘浮,使画面呈现出“精中见气”“气中显象”的艺术效果。刘德功以笔墨为骨,以精神为魂,使夏荷成为民族风骨的生动写照。

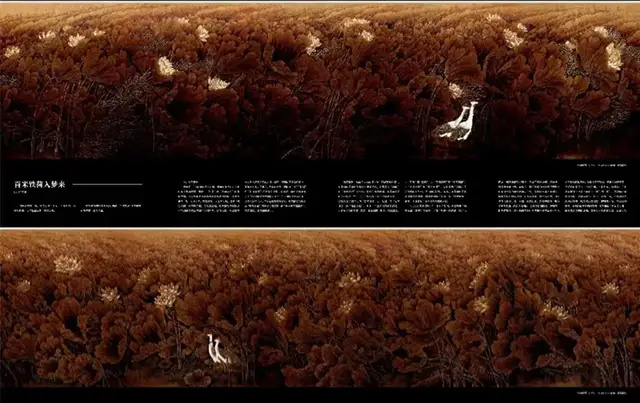

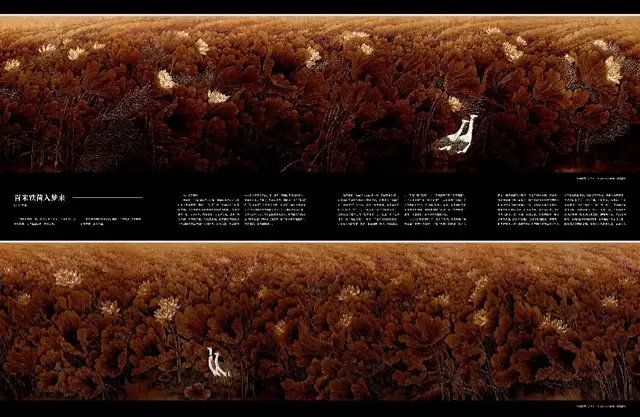

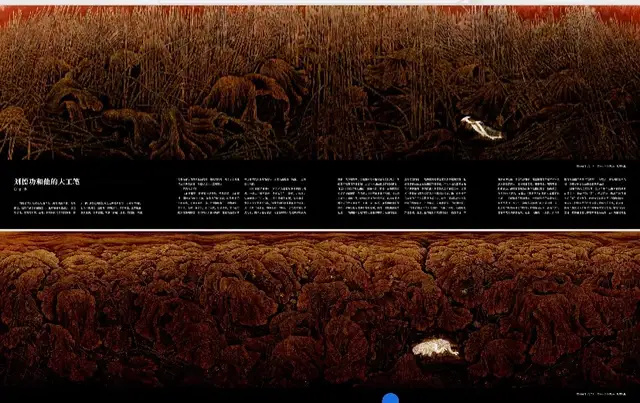

(第二卷)秋荷:金光铁气的时代华章

第二卷以21画幅展现大自然由生命的蓬勃转向精神的辉煌的历程。金秋时节的荷塘在阳光映照下泛着金色光泽,刘德功运用光影效果使画面更加“金光铁气”。金色既是成熟的标志,更是辉煌的象征。

此卷的艺术处理堪称“色与墨的交响”。刘德功突破了传统花鸟画的设色规范,将山水画技法融入花鸟画作,既展现出“金光铁气”的视觉震撼,又暗含“金戈铁马”的历史联想,使画作超越了对自然景观的再现,上升到对时代精神的礼赞。

在整体布局上,画面虽独立成篇却气脉相连,形成了“十万大山的威严雄壮”。这种布局既借鉴了传统长卷“散点透视”的特点,又注入现代构成意识,使观者在移动视角中不断获得新的视觉体验。时而见局部荷叶的精工细作,时而感到整体画面的恢宏气势,达到了“咫尺千里”的艺术效果。“山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。”刘德功将山水画的“三远”法融入花鸟画,使秋荷展现出“万里河山万里荷”的壮阔。

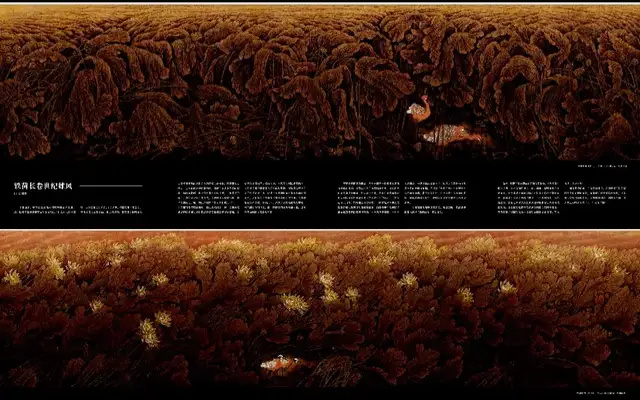

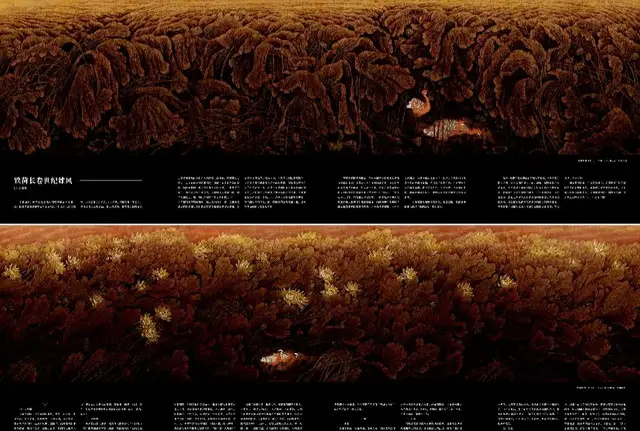

(第三卷)风荷:雄风万里神飞扬

第三卷以30画幅展现了铁荷在风中摇曳的精神气场。风作为自然力量的象征,既可能摧残万物,也能成就风姿。刘德功笔下的风荷,在风中舞动,却不折腰;在风中飞扬,却不失根。这种“逆风飞扬”的姿态,也是这位铁骨汉子对艺术的追求与信念。他凭借钢铁般的意志创造出这卷惊天地、泣鬼神的精神图腾,恰是中华民族在艰难险阻中砥砺前行的生动写照。

此卷的艺术突破主要体现在线条的表现力上。刘德功以“逆峰行笔”的技法,用重铁线描勾勒荷叶、荷茎充满张力的线条。画面中,风荷的每一根线条都似有千钧之力,“笔有扫千秋之意,重线贯气带出气吞山河之势”。这种线条处理,不仅展现了画家精湛的笔墨功夫,更将铁荷的“铮铮铁骨”通过视觉语言直接传递给观者。

荷叶的翻卷、荷茎的倾斜、花瓣的舒展,在统一的风势中形成有机呼应,仿佛一曲让我们灵魂感动的宏大交响乐正掀起莲涛巨浪,达到了“惊心动魄”的艺术境界。

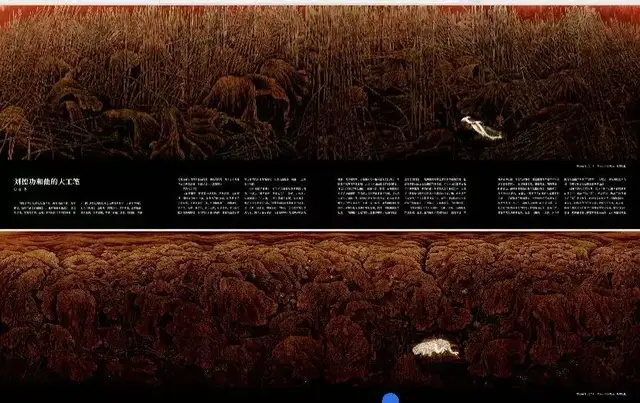

(第四卷)冬荷:铁荷魂魄的哲学升华

第四卷作为压卷之作,以30画幅画作将铁荷意象推向精神至高处。冬日的荷塘,花叶凋零,枝干枯槁,这本是生命衰退的景象,刘德功却从中发掘出“向死而生”的深刻哲理,使冬荷成为精神不朽的象征。

此卷的艺术处理充满哲学思辨。刘德功以“死”的方式讴歌“生”,以“残缺”衬托“圆满”,以“衰退”反比“兴旺”,这种艺术手法是植根中国传统文化的“阴阳相生”观念的生动展现。画面中,枯黄的荷茎与冬日的阳光形成强烈对比,干枯的荷叶上仍有零星的莲蓬倔强挺立,每一株枯荷都像雪中站立的青松,这些视觉元素共同构成了“残缺中的圆满”,使观者在萧瑟中感受到生命的顽强与希望。

在精神内涵的开掘上,刘德功将道家哲学与禅宗精神融入画面。“冬与春、生与死、情感的‘真’与思想的‘深’”,这些对立统一的意象,在冬荷中得到完美融合。枯槁的冬荷蕴含着来年春天的生机,恰如道家“物壮则老,谓之不道,不道早已”的辩证思维;而对冬荷的静默观照,又能引发观者对生命本质的思考,达到禅宗“明心见性”的精神境界。

从艺术史角度看,刘德功的冬荷意象是对传统“残荷寄意”的创造性发展。宋代文人画中已有残荷,如马远的《寒江独钓图》,残荷多表达孤寂淡泊的情怀。而刘德功的冬荷,则将对大自然现象的情感抒发上升到对民族精神的哲思——铁荷魂魄里有了新的禅境,这种精神层面的深入思考,使刘德功的铁荷成为中国画坛新的精神图腾。

哲学思想的视觉呈现

刘德功的铁荷有令人振奋的精神高度,还在于在某种程度上参悟到了中国传统哲学思想的内涵。

道家“阴阳相生”的思想贯穿始终。夏与冬、生与灭、盛与衰、刚与柔,这些对立统一的理念在画面中形成有机平衡,深刻诠释了“反者道之动”的哲理。画面形成“有无相生”的意境,使“死”成为“生”的另一种形式,体现了生生不息的宇宙法则。

刘德功的创作一直追求“象外之象”——铁荷不仅是自然的荷,还是心灵的荷、灵魂之荷,观者看到的不仅是画面,还有画面所传达的表达的哲理。

由于中国传统哲学思想的融入,《铁荷魂》超越了单纯的花鸟画范畴,成为一部“视觉化的哲学”。它引导观者在欣赏美的同时,思考生命的意义、宇宙的法则、民族的精神,实现了艺术的教化功能与升华作用。

结语:铁荷精神的永恒价值

站在《铁荷魂》百米长卷前,我们感受到的不仅是艺术的震撼,更是精神的洗礼。刘德功以十五年坚如磐石的信念,用他对自然界万物的真情和感悟,将军人的烈烈风骨与中国人刻在骨子里的硬气融入荷花,把东方哲学智慧熔铸于铁荷意象,使其作品有了民族的文化高度和精神深度。

这幅长卷的价值,将随着时间的推移愈发珍贵。它既是对传统中国画艺术的创造性转化,也是对时代民族精神与大国风范的生动诠释;既是个人艺术才华的极致展现,也是民族文化自信的集中体现。在未来的岁月里,《铁荷魂》将继续以其惊心动魄的气势与奥妙无穷的细节,诉说中华民族的坚韧与辉煌,传递东方文化的智慧与力量。

《铁荷魂》所承载的精神也将跨越时空,成为人们心中不灭的火种,让刚毅如铁的品格、坚韧若荷的风骨,照亮中国人的精神坐标。这正是刘德功十五年铁荷铸魂的意义,也是铁荷精神的永恒价值。

蒋瑞霖(原人民日报美术专版评论员)