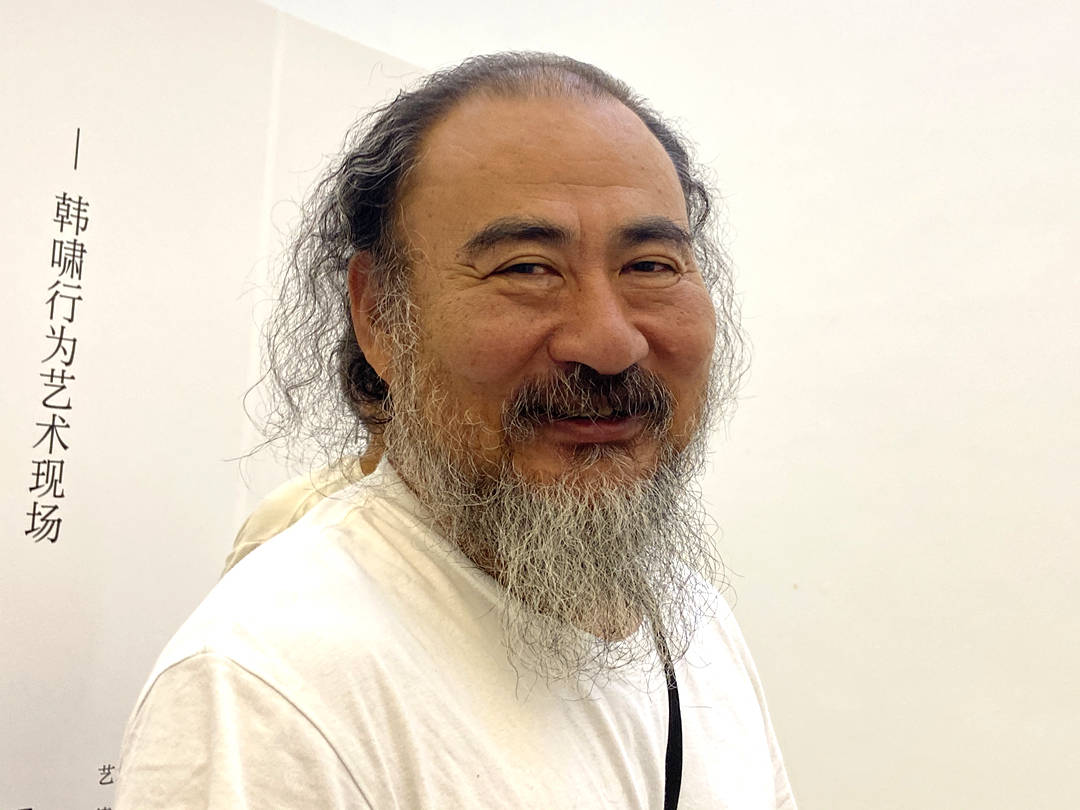

2025年8月16日下午,韩啸《不敢不乐》行为艺术,在北京虞·空间(T 3国际艺术区A 6)举办。

心理医生、艺术家韩啸讲述了他这数年切身的生命体验,对健康和幸福的重新认知,从对病、死亡的正念中逐渐超越的心路历程。设计了在棺材边引众进行大笑瑜伽的行为,此一行为艺术本质上是一场存在论的“思想实验”:当发笑的物理震颤与棺材的视觉刺激在知觉场中碰撞时,主体被迫在身体层面(而非仅概念层面)重新协商生与死的意义边界。探讨在死亡的觉醒中,生的意义的多种可能和极致状态。它揭示哲学不仅是思辨活动,更是通过身体操演实现的领悟——正如尼采所言“所有真正的哲学都是肉身的自传”,而在棺材中的大笑修行,棒喝般逼出生的鲜艳与灿烂。

海德格尔提出“此在”(Dasein)的本质在于对死亡的觉知。棺材作为死亡的具象化符号,在此场景下进行大笑瑜伽,是一种极端化的“本真性”实践——通过直面死亡(棺材)的压迫感,用大笑这种生命力的爆发来确认自身存在。笑声在此成为对抗死亡焦虑的生存策略,与存在主义强调的“在虚无中创造意义”形成呼应。

加缪笔下的西西弗斯在认清命运荒诞性后,仍以激情反抗赋予生命意义。棺材边的笑声恰似这种哲学姿态的具身化表演:当死亡(棺材)揭示存在的终极荒诞,大笑瑜伽成为一种有意识的、用身体进行的反抗仪式。这种矛盾场景本身即构成对理性秩序的颠覆,笑声不是逃避而是清醒认知后的主动选择。

大笑瑜伽通过刻意激活呼吸与肌肉,创造一种脱离日常认知的体验状态。在棺材旁进行时,身体的笑(物理行为)与死亡的象征(精神对象)形成现象学意义上的“辩证共在”,迫使参与者体验“活着的体”与“死亡的意象”之间的张力,催生对生命实存的新认知。是梅洛·庞帝身体现象学的在世存在,体现了身体作为意义生成场域的基础的理念。

禅宗公案中常有以死亡为话头的机锋(如“未出娘胎前的本来面目”),道家则强调“方生方死”的齐物观。棺材边的大笑可解读为对二元对立(生/死、悲/喜)的超越实践——通过将最极端的对立项(死亡象征与欢庆行为)并置,试图达到“哭笑同时”的悟境,类似临济宗的“当头棒喝”。也是道家视死如归来的大自然的生死观的极致呈现。

巴赫金指出民间狂欢节通过夸张的身体表演解构权威。在此框架下,棺材边的笑声构成对死亡神圣性的降格(将恐怖转化为可笑),同时通过集体大笑的“公共身体性”,重建一种平等共享的生存体验,削弱死亡作为终极他者的异化感,是一种死亡祛魅的行为。

棺材作为能指,在当代文化中已脱离传统死亡象征的单一性(如哥特亚文化中的戏谑使用)。大笑瑜伽与之结合,可视为对符号意义的故意错置,暴露生死叙事的建构性。这种表演性实践质疑了“面对死亡必须肃穆”的社会规训,体现福柯所说的“自我技术”。成为后现代性的自我游戏的形式。

据本次行为艺术的策展人虞山张维讲,本次行为艺术的命名源自李渔《闲情偶寄》中记述的明诗人康海的言论,康海的朋友来拜访,看见他的家面对北邙山墓群,便言:每天面对坟冢,怎能快乐?康海回答:对此景,乃不敢不乐。这是庄周齐物,齐生死的明诗人康海的认知,与韩啸今天的行为艺术有着内在一致的处境,面对烦忧的生存境况,人生短暂,不敢不乐!本次行为艺术的作品,是艺术家韩啸从外美到内美追求的一次转形,是对生命幸福健康的一次探索,对此生,不敢不乐!(编辑/爱诺)

举报