精华热点

精华热点

序言

艺术,自古以来便是人类情感与思想的载体,它如同一条奔腾不息的河流,穿越历史的长河,见证着时代的变迁与文化的演进。在中国这片古老而充满活力的土地上,艺术家们始终肩负着探索与创新的使命,他们以独特的视角、敏锐的感知和无畏的勇气,不断突破艺术的边界,试图在时代的浪潮中掀起一场场未完成的艺术革命。

“破界”一词,恰如其分地概括了中国艺术家们在艺术创作道路上的不懈追求。他们打破传统与现代的界限,跨越东方与西方的文化隔阂,融合不同艺术形式与媒介的壁垒,以全新的理念和手法,重新诠释艺术的内涵与外延。在这个过程中,他们不仅挑战了既有的艺术规则,更引发了观众对于艺术本质、社会现实以及人类精神世界的深度思考。

然而,这场艺术革命并非一蹴而就,它是一个持续演进、不断深化的过程,充满了未完成的探索与未知的可能性。艺术家们在探索的道路上,始终保持着对未知的好奇与敬畏,他们深知艺术的边界是无法穷尽的,每一次的突破都只是新的起点。正是这种未完成的状态,赋予了艺术永恒的魅力与活力,激励着一代又一代的艺术家们前赴后继,投身于这场伟大的艺术革命之中。

此次“破界——中国艺术家未完成的艺术革命线上特别展”,旨在通过线上展览的形式,打破时间和空间的限制,让更多的人能够领略到中国艺术家们的创新精神与独特魅力。在这里,你将看到来自不同年代、不同背景的艺术家们的作品,它们或以传统技法为基础,融入现代元素;或以数字技术为手段,展现传统意蕴;或以跨学科的方式,探索艺术与科技、哲学、社会学等领域的融合。这些作品如同一颗颗璀璨的星辰,照亮了艺术的夜空,也为我们指引着前行的方向。

我们希望通过这个展览,能够激发观众对于艺术的热爱与思考,让更多的人感受到艺术的力量与魅力。同时,也期待更多的艺术家能够加入到这场未完成的艺术革命中来,以他们的智慧和才华,为中国艺术的发展注入新的活力,共同书写属于我们这个时代的艺术华章。

让我们一同走进这场“破界”的艺术之旅,在未完成的艺术革命中,寻找属于自己的精神家园。

北京墨真书画院编辑

朱全增题《破界》

朱全增花鸟画的审美气象

文/樊 波

我与朱全增先生早就相识,皆因他时任山东美协常务副主席和秘书长,多次邀我参与他组织的美展活动,在理论上相互切磋、研讨。其间亦曾见他的花鸟画作品而使人目亮。然而这次在他的故乡日照市首建的美术馆集中看到他这么多、这样丰富、这样的宏制巨幅花鸟作品,真是令人大开眼界也。

不临其境则不知其情也。如果人们亲赴展览现场,即可知朱全增先生的画作不仅在整个山东,而且在他的故乡受到人们——从文艺界领导到一般书画爱好者,多么热忱的欢迎和喜爱,其实朱全增的画作和展览还引起全国各省的美术界领导和老友的关注,并予以很高的评价!

提到山东,人们总会想起孔孟儒家,而提到山东日照,这个以太阳命名的城市,其实还应该提起南朝文艺理论大家刘勰和他著名的《文心雕龙》,可见此地思想和文艺皆有深厚的传统。直至近现代乃至今日,山东己成为文化和画坛大省,人才辈出,而朱全增则是其中的翘楚人物。

我认为,朱全增先生能获得这样的绘画成就,除了上述所言的传统思想和文化绘画文脉积淀及其薰陶之外,还有如下几个原因。

一是,朱全增多年在山东美协主持工作,因之奔走于全国各地联系各方美术活动,种种繁务固然也一定程度削减了他集中创作的时间,但也给了他较高的的平台和比他人更宽阔的艺术视野,更为客观的审美眼光。所以使他能够从中择取良莠,充实自身,既包融诸家,又坚持己见,使之进一步转化艺术创造的动因,所以他的画作格局大,气势宏,并非偶然。

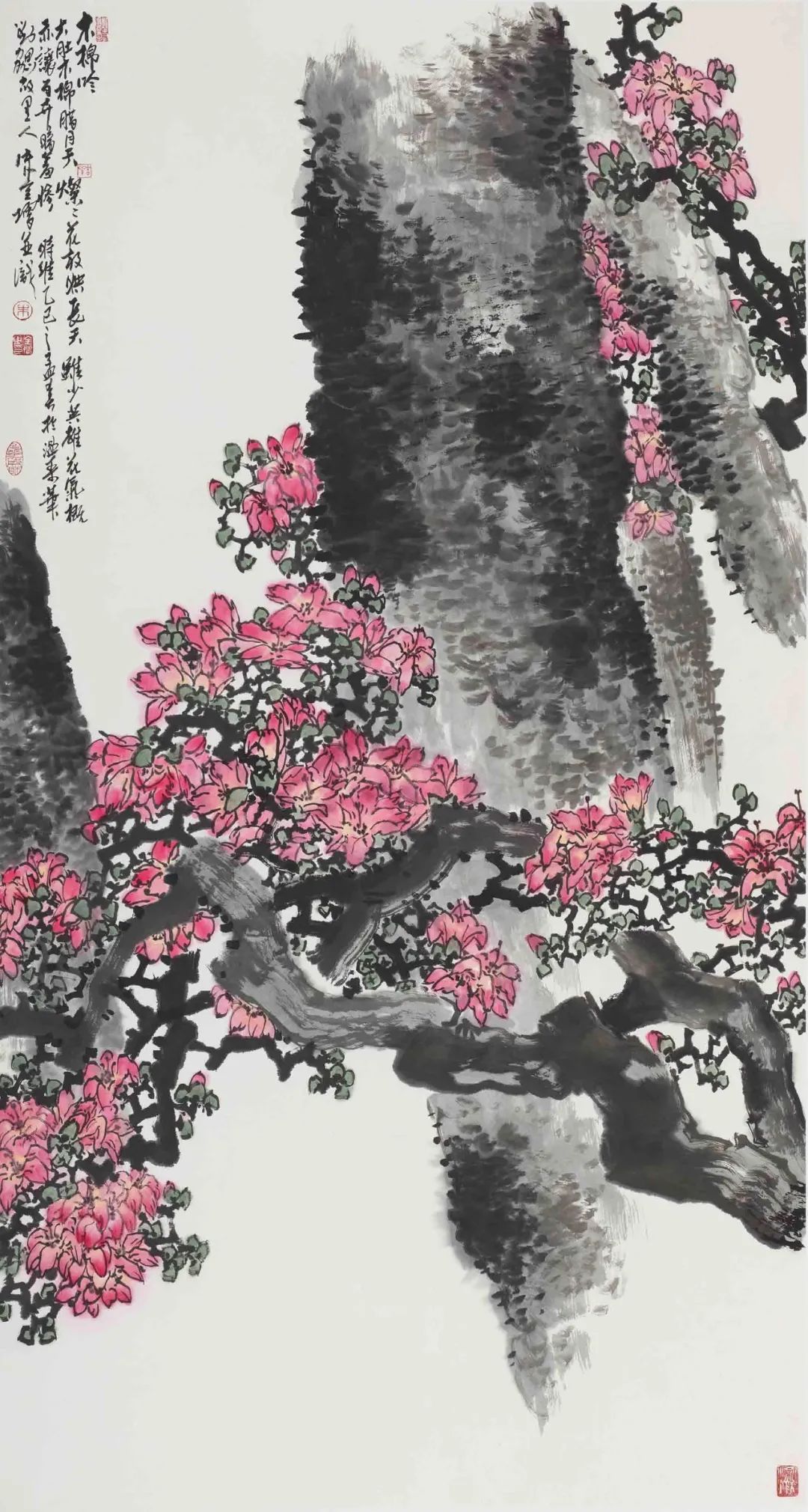

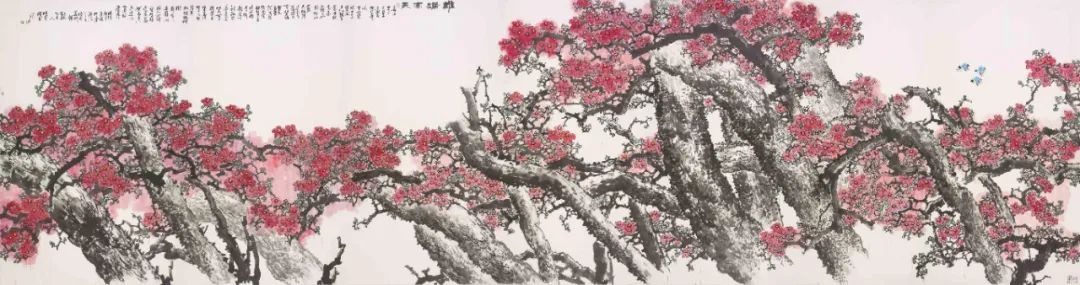

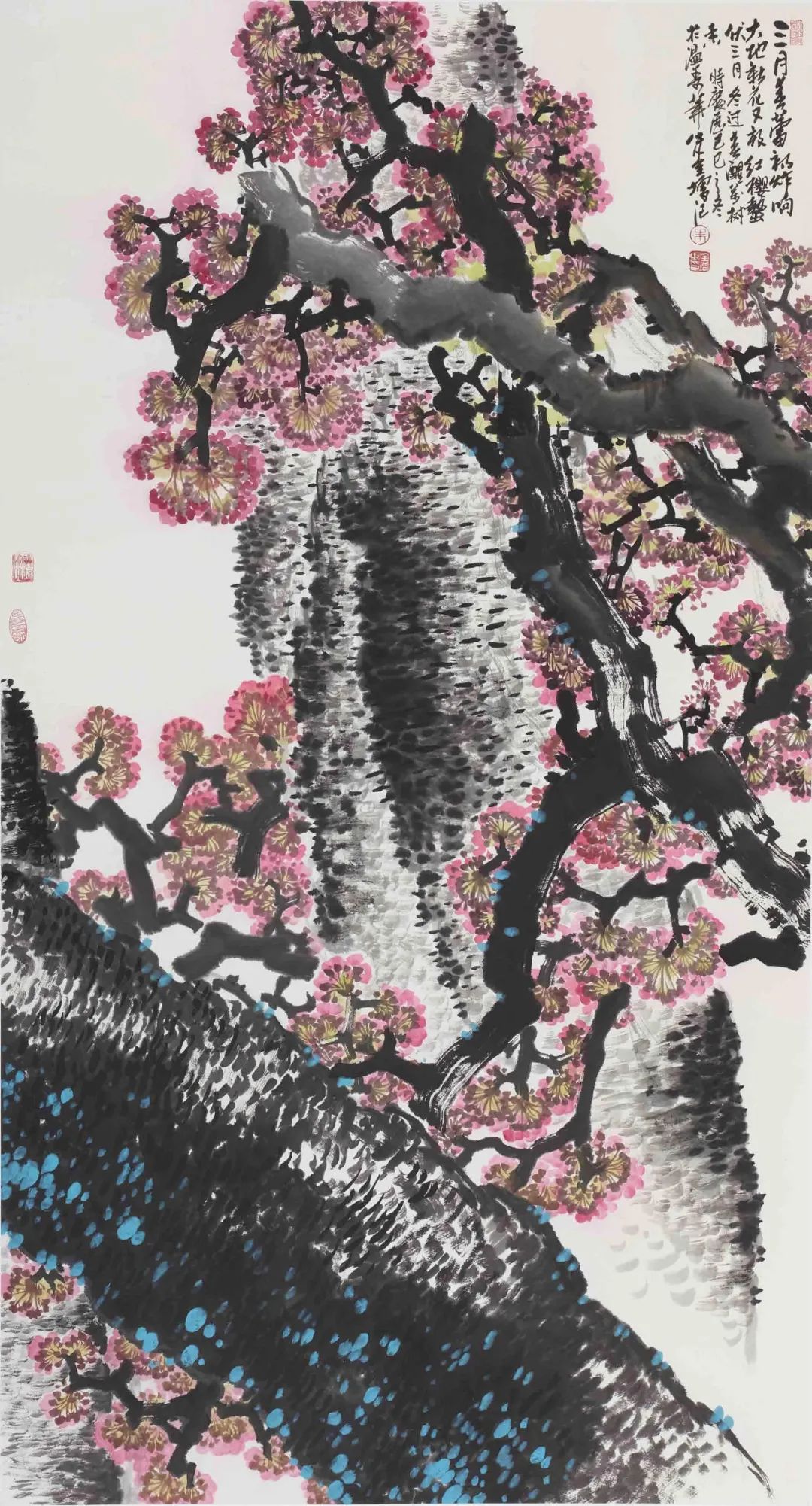

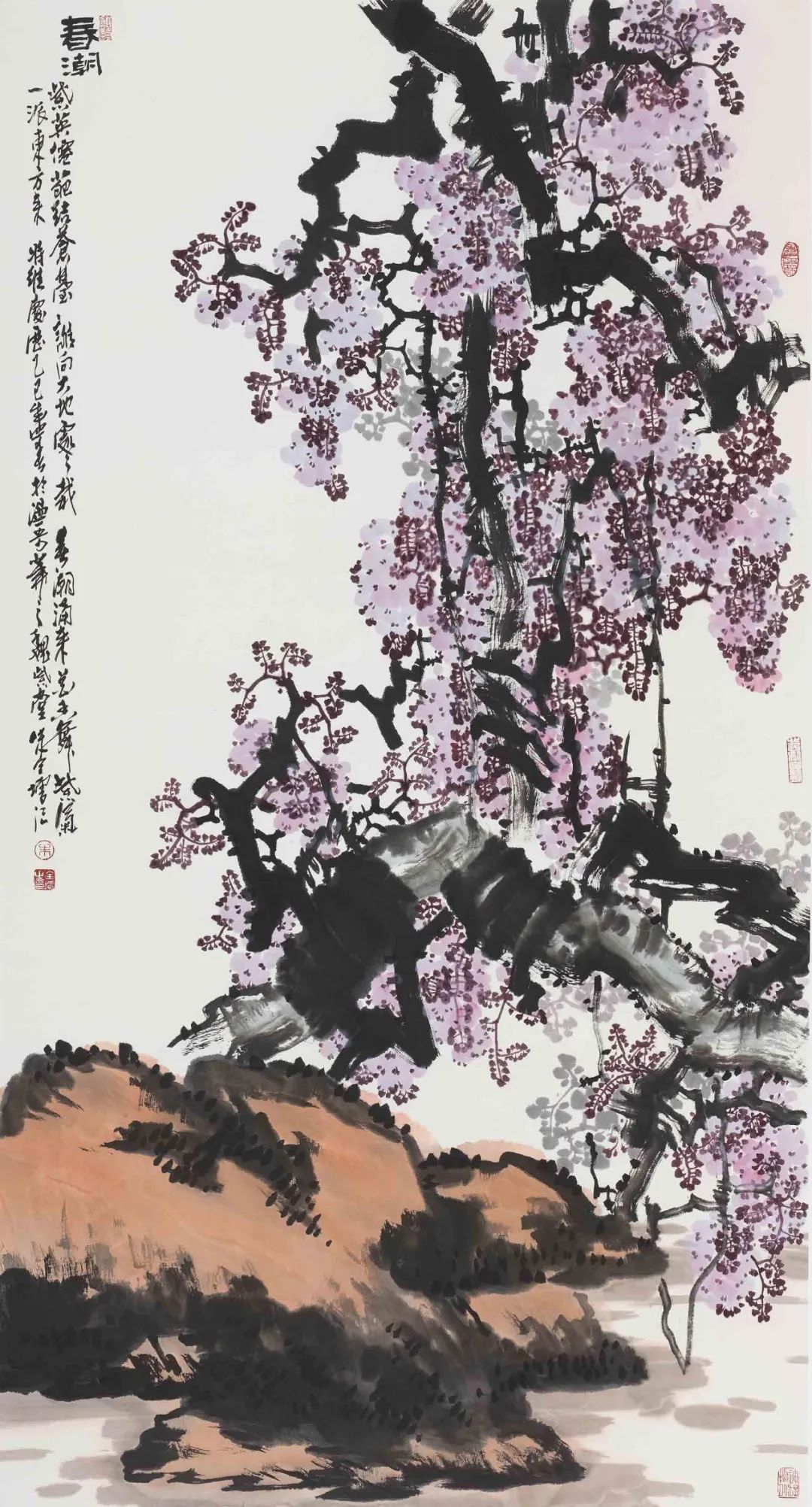

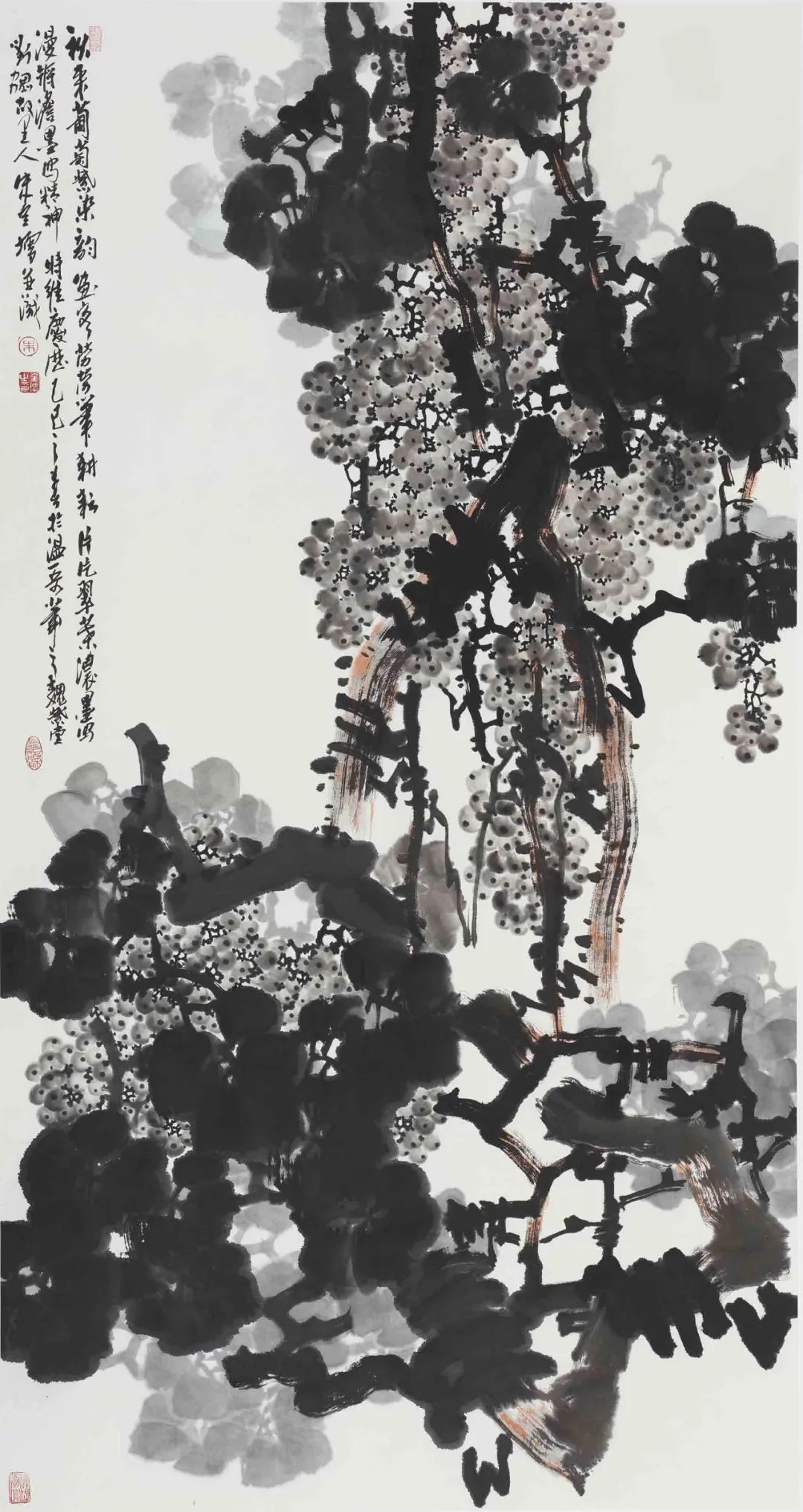

二是,我在与朱全增的闲聊以及进一步探询中才得知,他一生并非顺达,而是从基层工作一步步转向绘画专业,进入和提升到美术创作和领导岗位的。其中的人生滋味谁也无法确切得知,只有他本人才能真正深切体知。尽管如此,我却仍从他的言谈描述中,感知其辛艰以及分享他的艰辛所带来的收获和喜悦。山东的先贤哲人孟子曾在评赏诗时说:“知人论世”。这也是作好文艺和绘画评论的第一原则。如果你不了解画家的个人经历,那么如何真正评解其画的思想内涵,趣味和风格取向呢?可以说,朱全增先生的花鸟画不仅格局宏大,而且所选题材,虽有的墨竹,蘭草以及山石累累,但最令人注目的却是他笔下那些粗壮,遒劲,横空出枝或矗矗耸立的树幹,不论是红梅或木棉,都在树枝的支撑下才得以熠熠生辉,才充满了不屈不挠的生机,这不正是他个人经历的绝好写照吗?

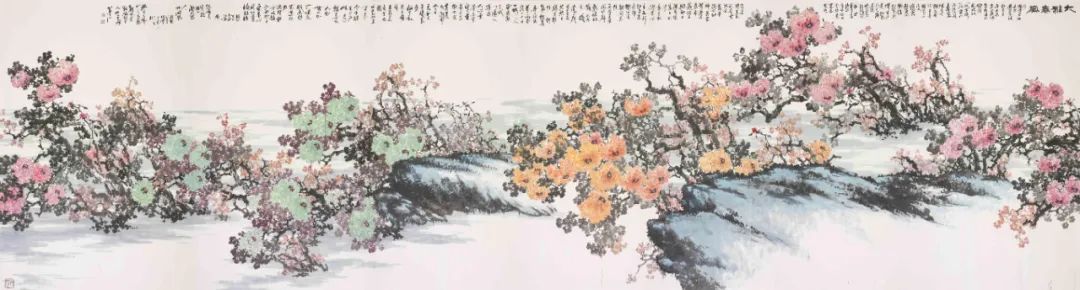

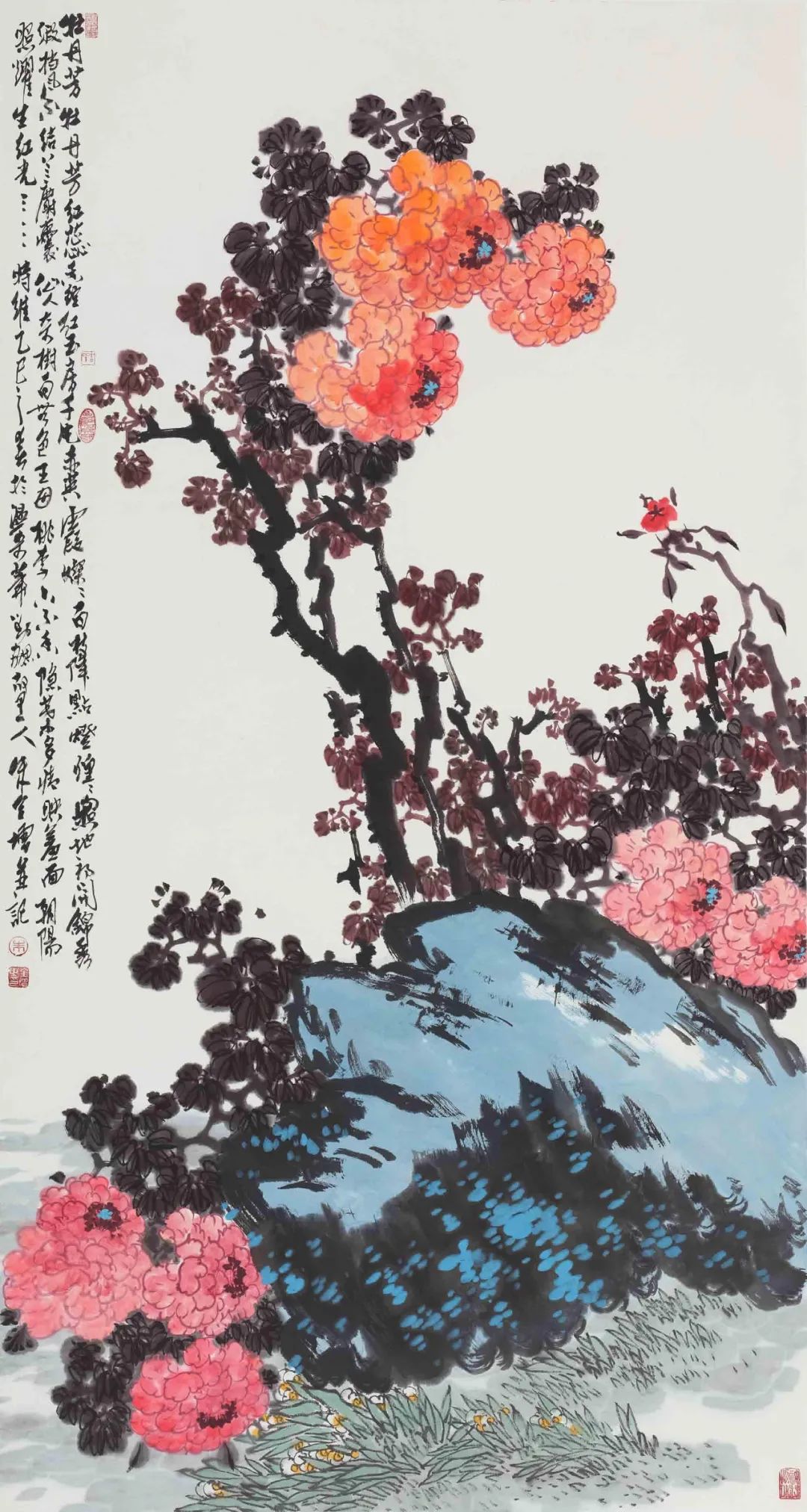

三是,朱全增先生原来学习西画出身的,后来才转向中国画(主要是花鸟画)的创作,这方面他显然得到了山东画坛先辈的指点。在交流中,他历数了对他画艺成长加以提携和关照的前贤,感念之情溢于言表。应该说,这种艺术转型,这一方面为他的中国画创作在造型上提供了坚实的基础,因此他十分注重写生,注重花鸟物象的真实性,另一方面则是他在色彩上的大胆使用,不为传统色彩那种萧索惨淡的格调所拘,画面的色感浓烈,明艳,既高华又带有来自生活的感性气息。由于墨色为主的纵横交织的花木枝干作为支撑,而色彩真如锦上添花,从不违和而相互映衬,洋溢了一种新时代的精神风貌。坚实的造型和生辉的色彩构成了他的花鸟世界浓郁而又蓬勃的审美特征。

朱全德先生不仅长于花鸟,其实他的山水同样表现出很高的水准。在我看来,他是将山水与花鸟两者很好统一起来了。或者说,他的花鸟是以山水作为宏阔的自然背景,而将花鸟形象立为画面的主体。在这方面,前辈大师像潘天寿就是这样的代表画家。潘天寿的花鸟从来不是孤立的形态,山涧,巨石,峰峦,溪流,皆为他一一摄入作品,与花鸟形象和整个布局构成了一个有机整体。而朱全增的花鸟画亦可如是观,失缺了山水自然背景,花鸟固然可以独立成象,但境界,格局和气势,则大相异趣了。

在我与朱全增先生的交谈中,他说自己的花鸟画比较注重“写实”(这显然与他曾经的西画背景有关),但其实他的花鸟画仍然流露出“写意”的韵律,“写实”和“写意”在他作品中是并行不悖的,他的花鸟画宏篇巨制若无“写意”作为基本的形式表达,一味“写实”实际上是难以为继的。但的确,观其画,可以看出朱全增花鸟作品中,每一枝幹,每一花朵,每一粒粒花蕊,每一只雀禽,皆能逼肖其态,真显其形,写意笔调是服务于写实的取向的。他的花鸟色彩亦是按照写实手法,随类、随物、随心而赋之,绝无丝毫松懈马虎。

那么,如何从整体上把握朱全增的花鸟画的审美风貌呢?有两个字可以作出很好的概括:气象。

在中国书画理论中,“气象”就是强调作品具有一种雄浑气盈的整体格局,一种将万物汇纳一体的势态。我认为,朱全增的花鸟画就具有这样一种格局,势态和气象。从客观方面看,乃包融万象,聚物成形,呈全景之笼罩。花鸟画虽为天地万物中的局部之物,但却能小中见大,由微观而扩展为宏观。从主观方面讲,这种万象皆备的格局,毕竟需要画家全力以赴,将笔,墨,色,造型和构图诸种艺术因素统摄起来,与客观世界交流相应,互照而合,方能最终实现。若无大胸襟,备大气魄,具大手笔,是绝难胜任的,也是绝难表现出花鸟画之大“气象”的。

在我与朱全增先生的交流中,其形貌谈吐,一派儒雅气质,虽时有豪言,但仍然不掩其质,所以人们观其画,似总难与他的外貌对上号,作品的大气象与其人的儒风雅形成一种对比。思量起来,他早年的学艺艰辛经历似乎并没有在其身上留下太多痕迹。所以我想,气质是内在的,人的外貌则是外在的,而作品“气象”是内外结合的产物。是朱全增整个学养,人生经历和传统文化综合的表征——气象。

从笔墨角度来看,朱全增的花鸟画笔力沉厚,墨意烂熳,虽为造型抒写,但终究还是为其画面整个“气象”所服务。五代荆浩曾说:“而有真景,可忘笔墨”。而我们不妨说,朱全增的花鸟画乃是“而有气象,超越笔墨”。他的笔墨是沉浸在整个气象之中的,在写实和写意之间,笔墨找到了一个平衡点,在以写实为主、写意为辅所形成的花鸟“气象”中,笔墨既能不质不形,如飞如动,又复隐迹消泯,卓然积微。

朱全增先生虽从美协岗位上退下来,但仍任山东国画院院长。所以他依然活力充沛,很难看出他已过耳顺之年,但从心所欲却是他艺术的更高追求。这些返乡办展,大约集中了他多年积累的作品。据相告,还有不少作品,由于展厅限制而未能全然得见,然由此可知,他的艺术雄心和抱负何其大也!

作为曾经的美协领导,朱全增先生不仅关注画,而且也重视绘画理论及影响作用。前几年,山东美协理论委员会,就是他主持下创办起来的。他不仅出版了不少画集,而且还出版了诸多评论文集。其中有他谈艺论画的心得,还有国内理论家为他所撰写的绘画评论,读罢会使人对朱全增其人,其艺有更为全面的了解。

值得一提的是,我虽未出生于齐鲁大地,但实际上(父辈)亦为山东人,与朱全增先生算是故里同乡,所以一晤顿生神交已久之感,因此我对他的人,他的文化气质,他的绘画作品,就自然有-种理性的审美的认同。心有灵犀一点通,同乡相会,切磋技艺,研讨画理,自然有更多的共同语言。

如今正值百年难遇的“新冠”流行,但我们从朱全增先生的作品中没有看到丝毫的疫情阴影,相反,他的作品,磅礴大气,万紫千红,一派生机,扫祛病毒阴霾,给人们带来了生的希望和美的祝福!