秋 云

李东川

在古往今来飘逝的云中,你永远找不到两朵一样的云,但愿思想也能像云一样的自由。

1972年,回到老家山东的第一年,给我留下深刻印象的是这里四季分明的气候。

尤其是秋天,我在岭上行走时那形形色色的虫鸣;晚宿在大爷家,从大爷家门前流淌过的潺潺流水;还有那轮挂在霹雳尖的明月。

如今半个多世纪过去了,老家的父辈都离开了人世,但在秋天我还寻摸到它们的踪迹——那秋日的虫鸣、那源远流长的秋水还有那一直挂在霹雳尖的秋月,好像它们一直就在那里,秋天来了它们也跟着来了。

却有一种景象我再也寻不见它的踪影——那就是秋云。

我记得那一年的秋云在“‘霹雳尖”盘旋,宛如苍龙穿行,当时竟引发内心一阵惊骇,只是后来再也没见过类似景象。

记得还有一年也是在秋天,回到老家,在云淡风轻中突然听到了一丝丝的“哧哧”声,顺着那声音望去,原来是一团滚动的白云绕着“云磨台”缠绕摩擦发出的声音,原来“云磨台"并非凭空而得的名儿,只是从那以后再也没见过如此的景象。

就想在这诸多的秋景中,唯有这“秋云”更像人生,悄无声息的来和去,一旦离去便无影可觅无跡可寻的。

你可以在“秋声″中听到《诗经》中的“唧唧″虫鸣;在“秋月″中看到唐宋那些寂寞冷清仰天长叹的景象;还有那跨越时空的渺渺“秋水”和倚立在秋水之畔的伊人。

但你却无法从一朵云里看到另一朵云,它只在空间显相,却无法在时间中停留。

秋天的云看似有形,其实是一个非常虚空的东西,在空间它会显相,却会在时间中消失的无影无踪。

在我看来它是和人的灵魂、七情六欲和所有的感受非常贴近的一种形式,它的若隐若现它的虚无缥缈,最重要的是它的自由自在,恰恰符合了灵魂存在的所有需求。

在秋天的各种景象中,也许只有“秋云”与灵魂的契合度最密切——要抒发内心情怀,一句“望天上云卷云舒”自然之美的描述,便让从容豁达和对世事变迁的淡然与平和之态跃然纸上;那不断向我召唤的“故乡的云”寄托着多少浪迹天涯游子的乡愁和思乡之情;相思应该是情感中最难言说的痛了,干脆把它也寄托给云吧:“晓看天色暮看云,行也思君,坐也思君,雁过留痕,心里长存。”......

多少年来我一直在试图寻找一朵同样的云,终究未成,我却从永远不会重复白云中得到了启示,从而联想到了思想——曾经听到一句话:“世界上最宽阔的是海洋,比海洋更宽阔的是天空,比天空更宽阔的是人的胸怀”。

历史上一直有人在试图约束人的思想,对于大多数人而言,只要他登高一呼,他们的思想便随他而去不再属于自己。

但更有人明白一旦失去了思想,他便失去了自己,丢掉了灵魂。

当又一个秋天到来时,我看到在秋天高远的晴空飘动的云,突然觉得它们好孤独,它们因为时时刻刻地逝去,能体会到的永远是孤零零的自己。

突然就觉得它与走在旷野中的我的心境好契合,走在茫茫原野中的我,前不见古人,后不见来者,仿佛能在永恒的思考中探寻到自己的灵魂。

在白云苍狗的无常变幻中,我眼前竟展现出“云山苍苍,江水泱泱”的浩瀚场景,在不尽的时空中我感受到“天地玄黄,宇宙洪荒”的宏大与永恒。

于是在孤独诗意与寂寞感伤的秋云上,我寻见到了能让灵魂栖息的故乡。

那天朋友给我发来他看到的“秋云″,于是我看到了“白云苍狗”那鲜活的灵魂。

2025年8月23日

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

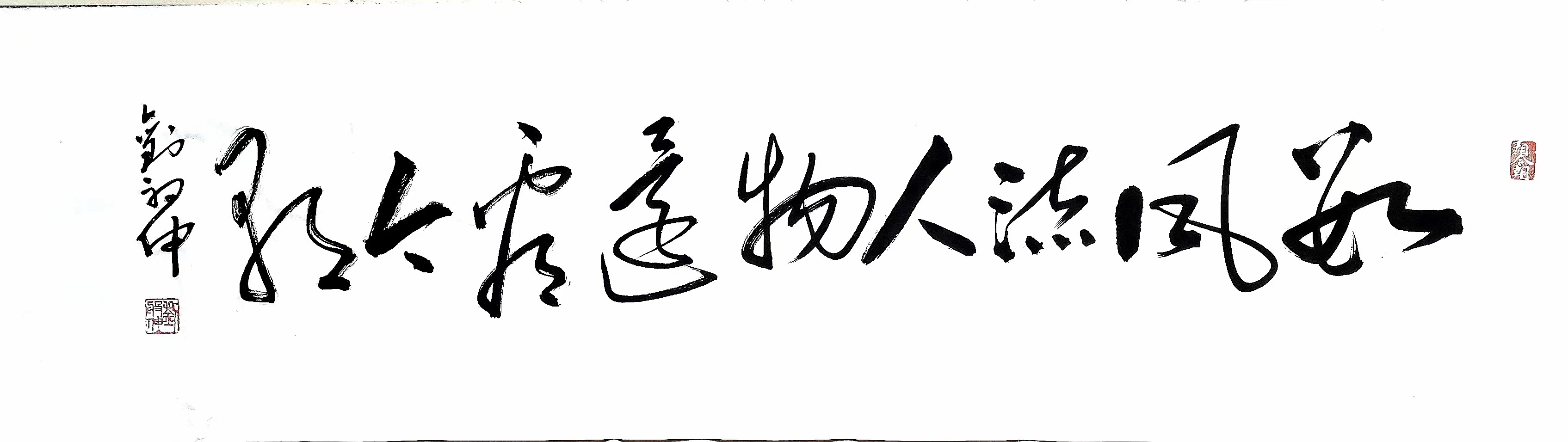

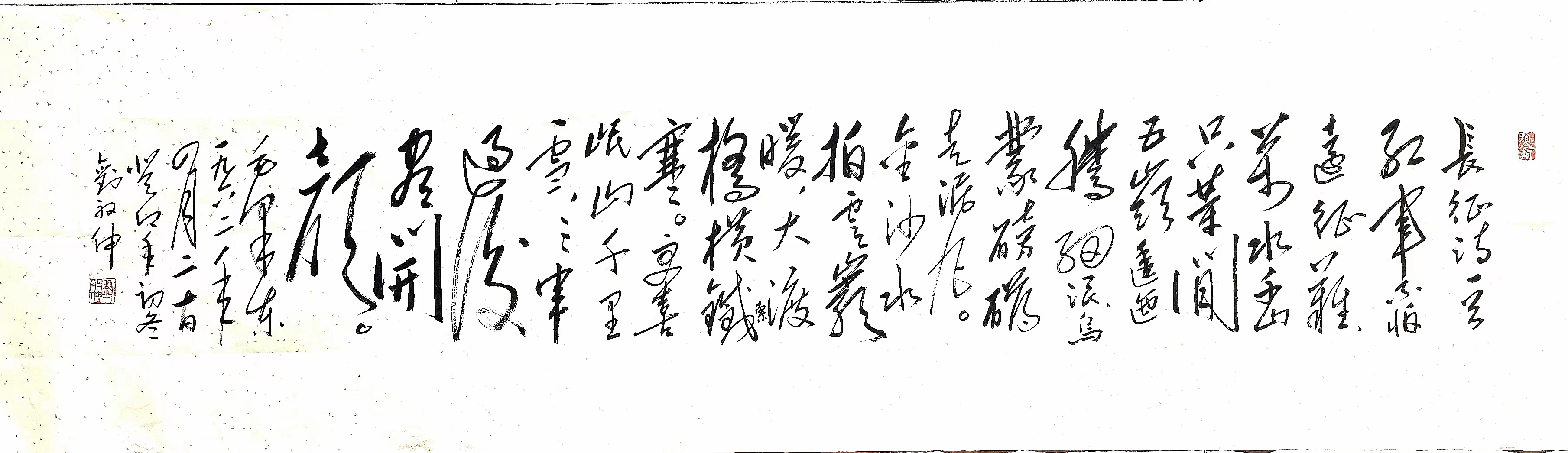

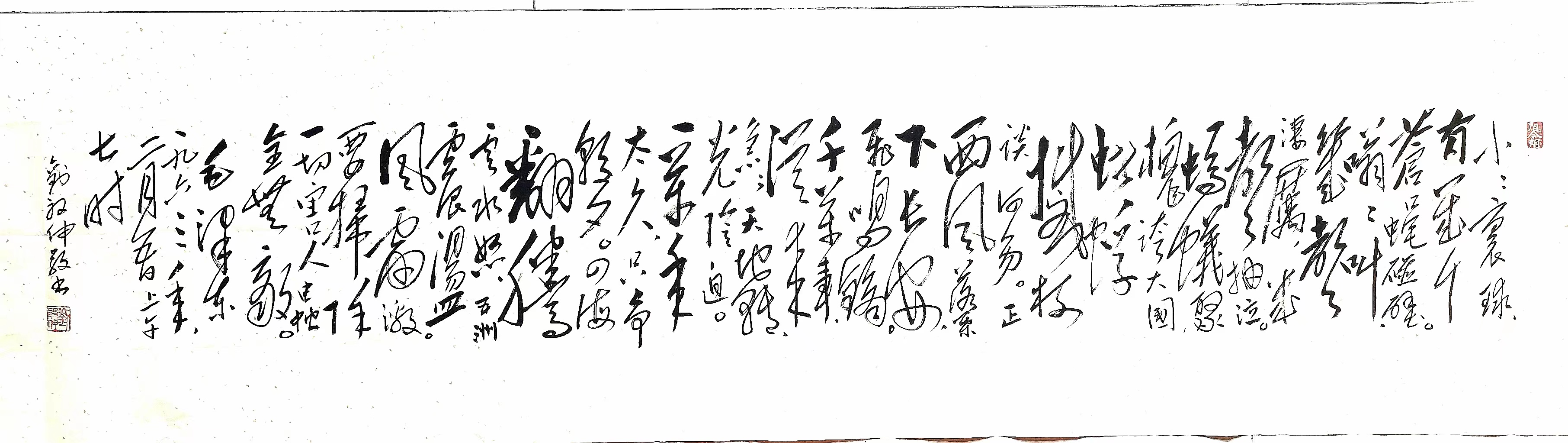

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

举报