精华热点

精华热点 中国三线建设启动60周年征文217

山东三线军工的历史回声

——记山东新华翻砂厂(9363厂)

璞石

在莱芜钢城南部山区隐秘的山坳里,坐落着一个与外界隔离的工厂,从泰莱公路向东的一个岔口,分出一条狭窄的柏油路。在岔路口旁边有好几排红砖红瓦的房子,人们习惯地叫它红房子。这条小路在红房子门前蜿蜒起伏向山坳里面延伸,约有六七公里的路程,到达工厂的大门,一座静谧而庄重的院落,墙上赫然写着“提高警惕,保卫祖国”和“备战备荒

9363工厂始建于1966年5月,整体工程竣工于1971年1月。它四面环山,非常符合中央“靠山、隐蔽、分散”的三线选址方针,是山东“小三线”军工厂的理想场所。工厂的多个车间被分隔在多个独立的山沟。从地域上工厂北面与莱芜市接壤,西面和南面与新泰市相邻,而东面则属于沂源县地界。由于厂部设在沂源县黄庄公社大上峪村,所以工厂的行政管辖属于沂源县。(现在已划归济南市钢城区大上峪村)。据1985年编纂的《9363厂厂志》记载, 105为木工车间,厂部设在大上峪村的北山坡上。厂部至莱芜徐家庄火车站5公里,是一处既隐蔽又便利运输的山间军工厂。这里又是沂蒙山区七十二崮之一的青杨崮。工厂在鼎盛时期拥有职工和家属6000余人。

1966年5月26日,筹建组来到青杨崮,用3个月的时间完成了地理勘探、项目论证、规划调整、工程立项和工业设计等工作,8月25日正式立项。根据党中央和毛主席的战略部署,华东局和山东省委作出决定,9363厂作为山东“小三线”军工生产战略的组成部分。其隐密代号 “国营9363厂”的含义是:“93”代表“小三线弹药生产”,“63”则是工厂序号,主要设计生产的产品为60毫米和82毫米迫击炮弹。

1966年10月,2000多人的施工队伍来到这个群山连绵、沟壑纵横的青杨崮,拉开了基础建设序幕。规划工厂占地面积1903亩,采取大分散、小集中的原则,分别建设了101铸造车间,102机加工车间,103总装车间,104硝铵炸药生产车间和105木工车间等,各车间都分布在青杨崮南麓的九道山沟里。

在那段激情燃烧的岁月里,工厂遵循大而全的原则,为了方便职工家属及时就医和安全事故及时施救,建厂之初,先后在各个车间设立了卫生室,在北山机关设立了中心医务室。后来逐步发展成为集中医、内科、外科、妇产、放射、化验、理疗、门诊、住院等于一体,拥有45名专业医务人员、职工医院建筑面积1618平方米。

为了确保下一代的教育成长,从1968年开始着手在厂区各点建设托儿所6处。1969年工厂出资与大上峪村联办了一所学校,并于1971年正式建设了厂子弟学校,在校学生达到近700名。

为了就近方便生活,安置家属就业,大上峪村把100余亩优质农田和400余亩山坡地划拨给了9363厂用于开办“五七”农场。

至此,一个非常完整的小社会体系就形成了。

《9363厂厂志》还记载,为了尽量做到与当地群众居住的建筑相似,达到隐蔽的目的,当年工厂的厂房和生活用房,采取了大分散、小集中的布局原则,布置成阶梯化、乡土化、村落化、四合房、民族形式。地面建筑最大限度缩小长度、跨度和高度。

分布在其他几个山沟里的厂房建筑,也是遵循了上述建筑方针,仓库、车间、食堂、供销社、木材加工厂房等建筑,也都是类似民居平房的样式。一些后期建设的楼房,都不超过4层,如办公楼、职工宿舍、医院等,甚至还有一处依山而建的露天电影放映场。这些建筑现在依然默默地伫立在山间,似乎等待着可以让它获得新生的机会。

1966年12月底开始安装设备,为尽快投入试生产创造条件。同时,从全国各地大三线工厂以及省内各大城市相关企业选拔的技术骨干、管理人员、熟练技工陆续进厂,全国各地的大中专院校毕业生和复转退伍军人也入厂报到,组成一批批实习队,前往湖南282厂进行岗前实习培训。

1969年产品投入试生产阶段, 3月10日开始试产工业硝铵炸药,5月正式批量生产。自1968年7月工程技术人员开始研制53式82毫米迫击炮稀土铸铁杀伤榴弹。7月21日,开始进行毛坯弹的浇注,前后经过技术人员上百次攻关,1970年4月,在潍北靶场第一次打靶,取得了比较满意成果,并于4月底交验了1.2万发合格产品。1970年6月1日, 53式82mm迫击炮稀土铸铁杀伤榴弹鉴定合格进行批量生产。迫击炮因其体积小、质量轻、机动性强、杀伤效果好等优势,自列装以来一直占据着陆军装备的一席之地。

1971年9月开始试产63式60mm迫击炮稀土铸铁杀伤榴弹,1973年2月7日起正式批量生产。1973年9363厂原工业设计方案确定的53式82毫米和63式60毫米迫击炮稀土铸铁杀伤榴弹以及硝铵炸药三各品种主要产品,全面进入了正常生产,并且规模逐步壮大。

1978年开始批量生产82毫米稀土增重弹,并一度成为工厂的主导产品。同期,鲁中木材厂被划归9363厂,木工厂设有铁路专用自备线与辛(店)泰(安)铁路相连。木工厂除满足本厂军品82毫米、60毫米迫击炮榴弹的包装箱需要外,还承担起了山东省其他三线军工产品的包装箱供应。

自1969年至1986年,在这18年的漫长岁月里,“国营9363厂”这座潜隐在山坳里的小三线军工企业,为国防军备共生产了53式82毫米迫弹155万余枚;60毫米迫弹86万余枚,生产硝铵炸药6.3万余吨,完成工业总产值2.2亿余元,为巩固国防,护卫山河,维护和平作出了不可磨灭的贡献。

进入上世纪80年代后,随着军品任务大幅度缩减, 9363厂和所有的三线军工企业一样,不可避免地受到了从计划经济到市场经济的转型考验,工厂开始慢慢把精力转移到民品生产上。9363的干群拿出当年进入大山拓荒创业时的热情和干劲,依托自身在翻砂铸造领域国内领先的水平,很快完成了民品生产对传统军品的替代转型。

自1980年开始,工厂就以铸造、机械加工、木工加工为主,与山东第一机械厂配套生产“双喜牌”JB-2家用缝纫机零部件,建成了缝纫机零部件、铸造、机加、台板生产线,形成了年产10万配套件生产能力。

1984年还研制开发了发动机195曲轴产品,并迅速形成了从翻砂铸造到机械加工的成套生产能力。

在这期间, 9363厂还生产“金象牌”自行车的主要配件,与工模具厂配套。

后来由于市场竞争和产品成本等因素,导致企业连年亏损,企业发展一直没取得重大突破。1997年11月,紧随国家政策调整,企业整体迁往泰安市泰山区徐家楼。原企业厂房移交给当地政府接管。由此结束了这家“小三线”军工企业的辉煌历史。

1998年4月在泰安市工商局注册成立山东新华机械厂。2007年实行政策性破产,2010年进行破产重组。

2024年纳入济南市"泉城研学"工程十大主题基地,推出"军工密码解读""铸造工艺探究"等特色研学项目。作为"感受峥嵘岁月"红色旅游线路第四站,与莱芜战役纪念馆形成资源联动,年接待游客量突破5万人次。

9363厂三线建设的历史,是一部艰苦创业的历史,是“好人好马上三线”的真实写照, 9363厂三线建设的英雄们,用青春和热血,忠诚和担当,为历史镌刻下奋斗者的身姿,成为新时代永不褪色的红色记忆。我非常欣赏美联社记者比戈斯这句话:世界上没有什么比一个民族灵魂的燃烧更壮观的了!从诞生之初, 9363厂一代代的工人自强不息、艰苦奋斗,书写了三线军工人报效祖国的壮美篇章。

2025年8月26日

参考文献资料:

1.《9363厂厂志》

2.党史百科

2. 山东档案馆资料

3. 刘红的文章《9363小三线建设历史回眸》

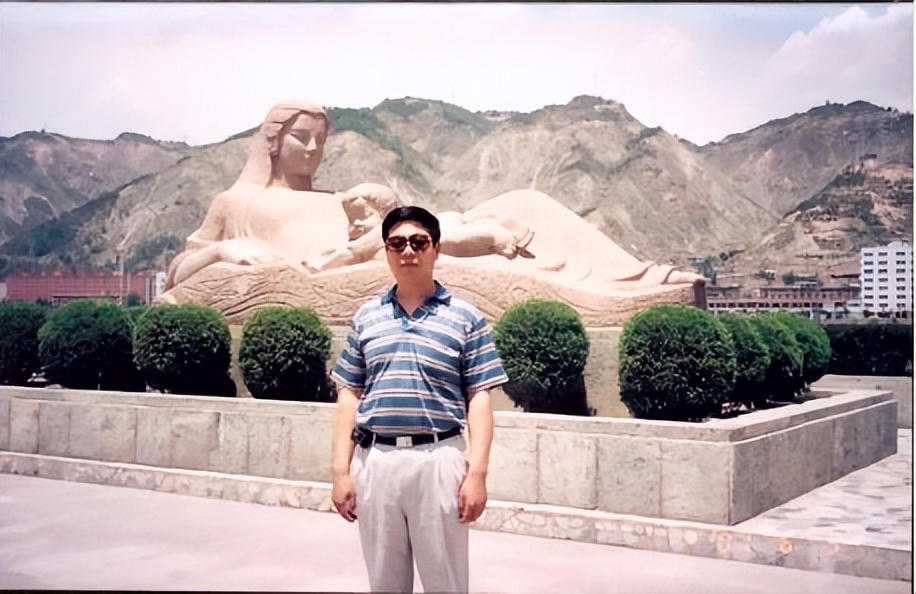

作者简介:王德玉(笔名:璞石),男,汉族,出生于1956年,大专文化,中共党员。祖籍:山东夏津县。曾先后就职于新疆三线兵工5214厂和5223厂;1980年调往沂蒙山区(5823厂)山东红旗机械厂,1993年随工厂搬迁至潍坊工作到退休。多年分别在工厂运输处、销售处和潍坊国信重型机械有限公司作高层管理工作。毕生与三线军工结缘,献身国防事业。位卑未敢忘忧国,常以三线军工身份为傲,以宣传弘扬三线军工精神为己任。

现已退休多年,闲居于潍坊市奎文区。广交同频之友,闲暇之余以旅游为乐,以诗、酒、茶为伴,以挥洒文字抒发情志。

关于“中国三线建设启动60周年”

2025年是中国三线建设启动60周年,为了宣传“艰苦创业,无私奉献,团结协作,勇于创新”的三线精神,弘扬三线建设者为了国家安全默默无闻数十年如一日,在深山密林、大漠荒烟进行国防科研、生产的峥嵘岁月,铭记历史,弘扬党的优良传统,特举办纪念“中国三线建设启动60周年”主题征文活动。启事如下:

一、活动主题

纪念中国三线建设启动60周年

二、组织单位

主办单位:

山东省写作学会

都市头条·济南头条

山东三线军工文化研究室

承办单位:

山东福寿园发展有限公司

山东人文纪念公园(山东红光化工厂原址,军工代号:5805)

成立由主办、承办单位领导参加的组委会,聘请有社会影响力的知名作家、专家为顾问。

三、征稿体裁

本次征文限散文、纪实文学、报告文学、诗歌四种体裁,突出思想性、文学性、时代性。散文要求3000字以内,古体诗和新诗均可,新诗100行以内。

本次活动同步征集反映时代变迁、承载历史记忆的老物件(如照片、书信、工具、日用品、票证等)。这些物件将作为时代背景的重要素材与征文作品共同呈现。

四、稿件要求

为深入挖掘三线建设的历史价值和时代意义,征文内容应为中国三线建设故事;对三线精神的理解和感悟;对三线建设者的赞美和歌颂;对三线建设历史的研究和思考,对山东红光化工厂的历史建设故事。

来稿需注明“中国三线建设征文”字样,文后注明作者200字以内简介、单位、电话等信息;

所有作品必须原创首发,若发现抄袭或一稿多投者,取消活动资格;投稿一律用真实姓名,化名重复者不予评审;

五、征稿和征物时间及邮箱、微信

2025年6月21日起至2025年9月30日

投稿联系人、电话、邮箱、微信:宋先生13325115197(微信同号) 1025924131@qq.com

老物件收集联系人、电话、邮箱、微信:杨先生 15662725195(微信同号) shandongqh@fsygroup.com,

快递收件地址(可到付)山东省济南市长清区孝里镇龙泉官庄村南山东福寿园,收件人:杨老师 15662725195

六、作品刊发及评奖

经初审符合征文要求的作品,将在《都市头条·济南头条》开设专栏发表。

征稿结束,将组织由专家、学者、教授、编辑等组成的评委会,评选出优秀作品(组委会、评委会人员作品不参加评奖)。

一等奖1名,奖金各1000元,证书;

二等奖5名,奖金各500元,证书;

三等奖10名,奖金各200元,证书;

优秀奖若干名,证书。

另设人气奖5名(按阅读量、点赞、留言等权重),奖金各500元,证书;

获奖名单将在《都市头条·济南头条》发布,获奖作品择优向《中国企业档案》等其他纸媒报刊推荐发表。

七、颁奖

评奖结束,将在山东省老战士纪念馆举行隆重颁奖典礼,具体时间另行通知。

八、其他

征文将在山东省老战士纪念广场举行启动仪式,启动后征文活动期间,将由组委会组织作家、诗人等山东老战士纪念广场、小三线红光化工厂原址等进行采风活动。

2025年6月21日

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版