精华热点

精华热点 高连君

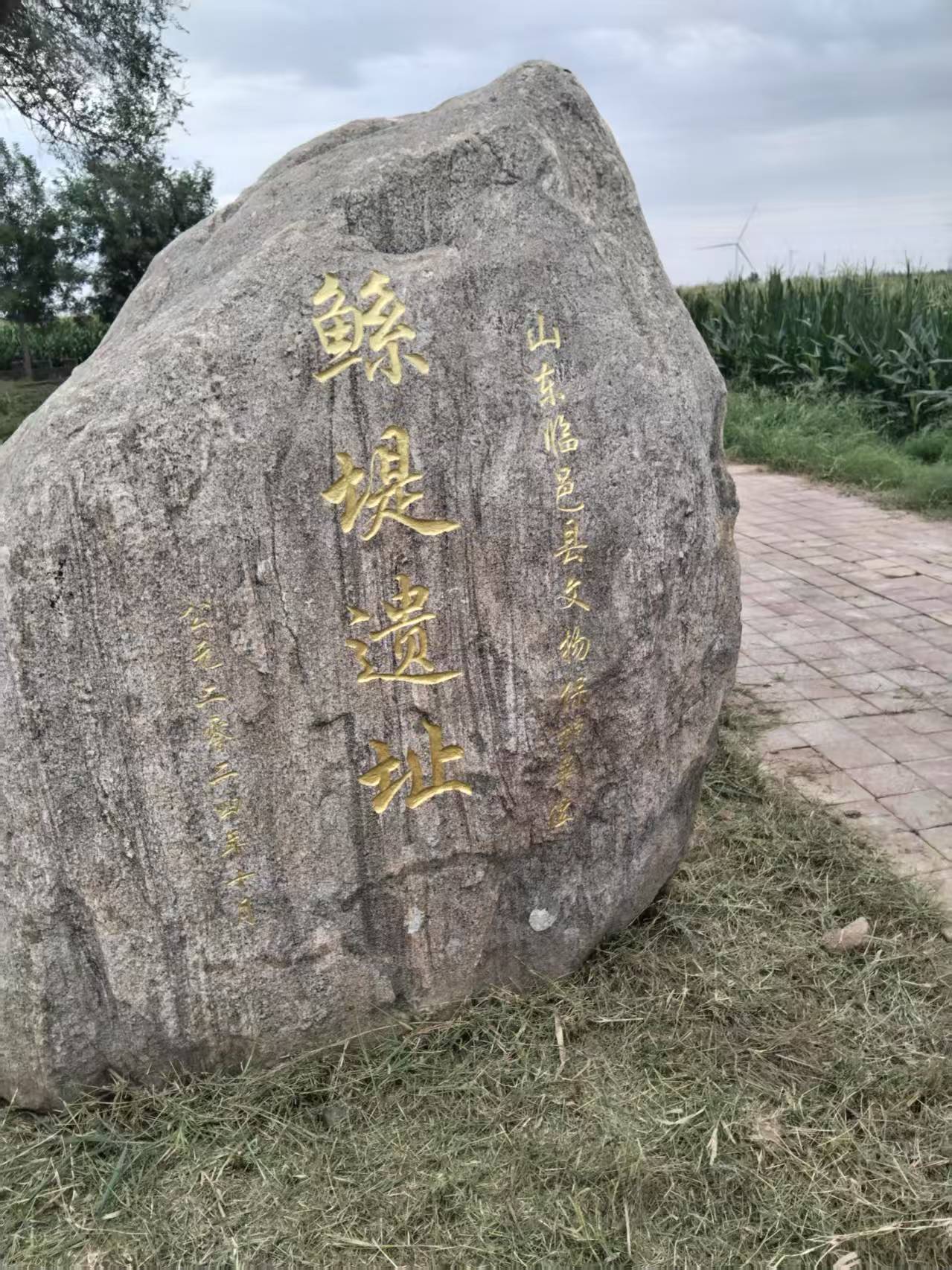

在中国历史上,禹作为治水有功的英雄人物,几千年来一直为人们所推崇与敬仰。鲧却被人们误以为治水不利而被处死的悲剧人物,传说未必真实,事实胜于雄辩,位于临邑县翟家镇鲧堤刘村的鲧堤,与鲧堤下游的古水故道,是英雄治水的有力见证。

四千多年前,泱泱华夏古国洪水肆虐。据济南出土的古代墓葬资料分析,春秋战国前,华北地区的气候,像现在的江南水乡,雨水丰沛经常出现水涝灾害,水患危及百姓的生命财产安全。鲧作为部落联盟首领,被推举为治水官吏,鲧义不容辞的担当起繁重的治水任务,鲧带领百姓挖渠筑堤,冬战严寒夏战酷暑,历经九年,华夏大地到处留下鲧治水的踪迹,山东冠县、陵县糜镇、河南内黄县、濮阳市、河北清河县、威县、南宫县都存有鲧堤,翟家镇鲧堤刘村的大堤以及下游的故道见证了鲧治水的功绩,特别是古水故道,纠正了鲧治水只堵不疏的谬论。

实际上,德惠新河河道基本是鲧治水的古河道,二十世纪六十年代德惠河放线时,从赵棒槌水闸往东北延伸而去,直冲高家村村庄,按照第一次铺线的河道,将高家村半个村去掉,往东北就可以接上孙家村东北的古河道,因从鲧堤刘村至理合镇龙家村一带二十多里,土地肥沃、村庄密集、人口众多,才改道从赵棒槌水闸与于家桥往南调头,穿过了从理合镇张庙村至龙家村一带,沙土飞扬、低洼盐碱的不毛之地。但到龙家村德惠河几乎呈南北走向,将在赵棒槌水闸与于家桥往南调整的河道又拐了回来,然后仍然大致顺着古河故道一路东北而去。幸亏当年决策者,为我们留下了鲧堤,特别是留下了鲧治水的古河故道,让我们看到,当年鲧治水并非是只堵不通、只防不疏的治水方略。

从鲧堤和古河故道,我们可以看出,鲧有三个治水基本方略。

一、筑堤防洪。鲧堤就是筑堤防洪的有力见证,在河北威县仍存有20公里长的鲧堤遗址,在南宫县仍存有高7米、宽15米鲧堤的遗址,翟家镇鲧堤刘存有高2米广4米的遗址,等等。鲧堤四千年来,虽经冲刷依然存在,可见当年筑堤时一锨锨一筐筐的艰辛,和一夯夯的基础的坚固,可见当年防洪治水的认真精神与顽强意志。

二、开挖河渠,疏浚河道。古水故道时缓时陡、时浅时深,部分河段现在仍然有2----3米,且陡峭直立,虽经四千年沧桑巨变,足以证明当年河道工程的浩大。如果按传说中鲧治水只堵不通、只防不疏,那么我们现在看到的古河故道,怎么会有达3米多的河道呢?况且河岸直立陡峭,如果不是开河挖渠,怎么会有如此深且宽的河道呢?传说中鲧水来土掩,只堵不疏的说法是荒谬的。宽深的河道是鲧开沟挖渠、疏浚河道的有力证据。

杭州西湖的苏堤,是苏东坡整治西湖、灌溉农田而建的治水工程,都江堰是李冰父子治理四川的水利灌溉工程,使川西平原富裕起来。苏轼、李冰父子成为历史上治水的功臣,但苏轼、李冰父子的治水工程量与作用,与鲧相比差得很远,同样是造福数万、数十万人民的工程,只是年代久远,鲧本人又遭冤杀,才使人们将其遗忘,在中国水利史上未留下多少笔墨,鲧在我们这方土地建立了不朽的功勋,我们有责任有义务将其挖掘宣传,告诉全国人民,告诉我们的子孙后代:永远记住大鲧与大禹一样,是我国古代治水专家,为人民水利事业做出了重大贡献。

作者简介

高连君 山东临邑人,山东省作家协会会员、中华诗词学会会员、山东省散文学会会员、山东省楹联学会会员,兴趣广泛:小说、散文、纪实文学、诗、词、曲、联、赋均有作品。著有长篇小说《理合务风云》、《理合务的黎明》、《虎踞雕盘》、《徒骇河风云》;散文集《德平风情录》、《红色洛北》、《临邑风采录》、《文毓轩文集》;纪实文学《国家级非物质文化遗产——临邑地方剧种一勾勾》;诗词集《竹林箫声》。多篇作品入选《鲁北战斗故事集》、《民生往事》、《冀鲁边》;《齐鲁晚报》、《德州日报》、《德州晚报》等图书报刊;吟咏诗词几千首,在《历山诗苑》、《山左诗阵》、《诗坛》、《德州诗词》、《唐风宋韵》、《九州文学会》等多家报刊、微刊平台发表诗词数百首。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版